BOSEのスピーカーシステム901SSの広告

(オーディオアクセサリー 27号掲載)

Category Archives: スピーカー関係 - Page 17

BOSE 901SS

ビクター Zero-100

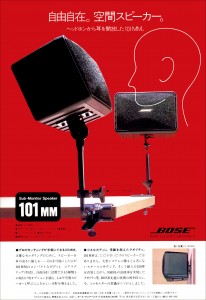

BOSE 101MM

まるまた陶器 IGA

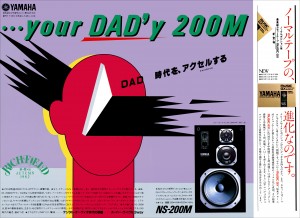

ヤマハ NS-200M, MUSIC GX

サンスイ SP-V70

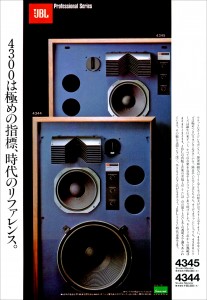

JBL 4344, 4345

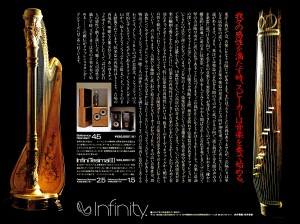

インフィニティ Reference Standard 4.5, InfiniTesimal III

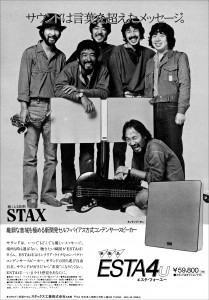

スタックス ESTA4U

フォステクス GS80, GS100

ビクター SX-10 spirit

菅野沖彦

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

「BEST PRODUCTS 話題の新製品を徹底解剖する」より

今さらのような気もするが、スピーカーというものは、物理情報を忠実に処理するハードマシーンという面と、感覚・情緒的に人の心を満たす個性的美学をもったソフトマシーンという二つの側面をもっているのが現実である。このことは、スピーカーの設計思想に始まり、それを使って音を聴くリスニング思想にまで一貫して流れており、オーディオの世界を多彩にいろどることになっている。そしてまた、考え方の混乱のもとにもなっているようだ。どちらに片寄っても十分な結果は得られないもので、この二面の寄り添い加減が、よいスピーカーとそうでないものとの違いになっていると思わざるを得ない。物理特性志向で技術一辺倒の思想のもとに作られたスピーカーが、音楽の人間表現を享受しようというリスナーの知情両面を満たし得るとは思えないし、同時に、変換器としての技術をないがしろにして、よいスピーカーができるはずもない。この二つの要素を1と0という信号に置き換えたとすれば、まさに、あの複雑な情報処理を行なうコンピューターのごとく、その組合せによってありとあらゆる性格を備えたスピーカーシステムができ上ることになるし、複雑なオーディオ・コンセプトにまで発展することにもなるのである。

今回、日本ビクターから発表されたSX10スピリットの開発思想は、明らかにソフトマシーンとして、人の感性と情緒を捉えることを目的にしているように思える。その手段として、長年のスピーカー作りの技術の蓄積が駆使されていることはいうまでもないだろう。ユニットの設計からエンクロージュアの材質、加工・仕上げにいたるまで、このシステムには並々ならぬ努力と情熱が傾注されていることが解るのである。このような角度から、このSX10スピリットを少し詳しく見ていくことにしよう。

まず、外側からこのシステムを見てみると、エンクロージュアは凝りに凝ったもので、材質や造りに、かなり楽器的な思想が見られる。つまり、バッフルボードはエゾ松 ──ピアノの響板に使われる材料──のランバーコアであり、天地および側板には針葉樹系のパーティクルボードを使う。表面材はヴァイオリンに用いられるカエデ材、そして、六面一体留めの構造、内部にはコントロールのきく響棒を採用するといった具合に、変換器としてのエンクロージュアの有害な鳴きに留意しながらも、美しい響きを殺すことを嫌った意図が明白である。また、SX10のマークは、24金メッキ仕上げのメタルエンブレムで、ピアノの銘板のように象眼式に埋め込み、さらに磨き上げるという入念なものである。全体の仕上げは19工程もの艶出し仕上げを経て、深い光沢に輝いているのである。カエデ材の木目を活かすために、このような色調が選ばれたのであろうが、その色合いはやや癖の強いもので、好みの分れる危険性をもっているようだ。

ユニット構成は、3ウェイ・3ユニットであるが、SXシリーズでビクターが自家薬籠中のものとしたソフトドーム・トゥイーターとスコーカー、そしてコニカルドーム付のクルトミューラー・コーンによるウーファーが採用されている。もちろん、すべてのユニットは新たに設計し直されたものであり、従来の経験を生かしたリファインモデルといってよいだろう。各ユニットの口径は、ウーファーが32cm、スコーカーが6・5cm、トゥイーターが3・5cmで、クロスオーバー周波数は450Hzと4kHz、減衰特性は12dB/octに設定されている。ネットワークに入念な配慮と仕上げをもつのはビクターの特長だが、ここでも徹底した低損失化と低歪率化が行なわれている。

このように、SX10スピリットは、ビクターのスピーカー作りの技術を集大成したものといってもよい。現時点でこれだけの情熱的な力作を作り上げた姿勢に、敬意を表したい。作る側のこうした誠意と情熱は、必ず受け手にも伝わるものである。仏作って魂入れず式のマスプロ機器が全盛の現在、この姿勢は実にさわやかだ。そしてまた、ともすると技術に片寄った志向が目立ちがちな日本のオーディオ界にあって、先述したハードとソフトのバランスの重要性を示す姿勢としても、大いに共感できるものだ。

音は豊かであり、柔軟である。やや重くゴツゴツした感じの低音が気になるが、この程度の難点は、現在内外を問わず、どんなスピーカーシステムにも感じられる程度のものである。そして、この辺はユーザーの使いこなしによって、どうにでもなる部分なのだ。このSX10スピリットの快い質感こそは、ナチュラルなアコースティック楽器特有の質感に共通したものであり、こうしたスピーカー自体の素性こそ、使いこなしではどうすることもできないものだから、大変貴重なのである。弦楽器の中高音に関しては最も耳あたりのよいスピーカーの一つといってもいい。ヴォーカルのヒューマンな暖かさも出色である。

SX10は、いかにも歴史の長い音のメーカーらしい企画である。ビクターの精神を象徴する〝スピリット〟という命名が、作り手の意気込みを表現しているのだろう。スケールの大きな再生音も、豊かさと力でその気迫を反映しているかのようだ。

パイオニア S-922II

井上卓也

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

S922は、パイオニア独自の新素材であるカーボングラファイトをウーファー振動系に初採用したパッシヴラジェーター方式採用のフロアー型システムであるが、S955IIIと同様な手法により大幅な改良を受けて、S922IIとして新発売されることになった。

パッシヴラジェーター方式は、ドロンコーンをもつバスレフ型として、1935年に有名な音響学者H・F・オルソンによってパテントがとられた方式である。この方式は、ウーファー振動板と同サイズの振動板を、ボイスコイルと磁気回路を省いてエンクロージュアに取り付けて低域レスポンスを向上させるタイプで、ウーファーのエンクロージュア内側の音圧により振動板が駆動されるためドロンコーン(怠けもののコーン)方式という別名がある。

ユニット構成は、低域に26cm口径、中域に6・5cm口径のコーン型ユニットを使い、高域に新開発ベリリウムリボン型ユニットを採用した3ウェイに、38cm口径バッシヴラジェーターを加えた方式である。

コーン材料は、中域、低域、パッシヴラジェーターともにパイオニア独自のカーボングラファイト振動板採用で、低域はS922より20%磁束密度を向上した磁気回路、ガラス繊維強化積層ポリイミド・ボイスコイルボビン新採用で、耐熱性と弾力性を高め、さらに新開発ダイナミックレスポンス・サスペンション採用でリニアリティを向上、高耐入力、過渡特性に優れ、解像度の高さが特長である。中域は低域同様のボイスコイルボビン材採用。高域はリボン材料の変更が主な改良点だ。

バッシヴラジェーターは、低域ユニット口径より大きい38cm口径採用が特長で、同口径振動板を使うタイプに比べ重低音再生を狙った設計で、オルソンの方式を発展させた、近代スピーカーシステムによく使われるタイプである。ここでの改良は、コーン支持部のワイヤーサスペンション採用である。

S922IIは、S922に比べシャープで引き締まったソリッドな音が目立つ。低域はパッシヴラジェータ一方式としてはタイトで、ローエンドでパッシヴラジェーターが効果的に働く。中域はクリアーでコントラストがクッキリとつき、高域は華やかでシャープだ。表情は少し硬いため、柔らかく伸びやかなアンプの併用が決め手だろう。

KEF Model 204

菅野沖彦

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

KEFから新発売された204は、同時発売のブックシェルフシステム203と共通のユニットを使い、これにバッシヴラジェーター、俗にドロンコーンと呼ばれる位相反転ユニットを追加したシステムである。KEFによれば、204は基本的にはフロアーシステムで、高域はソフトドームのT33、低域はベクストレンコーン使用のB120で、口径はそれぞれ2・5cmと20cmである。フロアー型としては決して大型ではないが、このシステムの場合、指向特性の中心軸がバッフル面に対して5度上向きになるように設計されている。したがって、このシステムは床にベタ置きにし、3m位離れた所で椅子に座って聴くことを想定しているといえるだろう。KEFのスピーカーに馴染みのある方なら、このシステムがかつての104シリーズの延長上にあることは一目瞭然だろう。そして、203が103・2の発展モデルであることも歴然である。

この204が、104aBという104シリーズの最終モデルとどう違うかというところが興味のポイントになるところだが、従釆から伝統的にもっているKEFサウンドともいえる端正なバランスと緻密な質感に加えて、より一層タフネスでブライトな豊かさが加わったという印象を受けた。KEFのシステムは、明らかにイギリスのスピーカーだと感じさせる趣をもっているが、ともすると中域の張り出しに抑制が利きすぎて、ジャズやロック系の音楽のエモーショナルなノリに欠ける嫌いがあった。この204では、そうした傾向が払拭されており、全帯域にわたってヴィヴィッドな響きが楽しめる。しかも、クォリティは明らかにKEFのそれで、スピーカー・サウンドの第一級の品位をもっている。

スピーカーに備わっているべき条件を、コンピューターを駆使した多角的な解析によって分析し、ユニットの設計からシステム設計・製造まで一貫した主張をもっているKEFに、私は技術的にも、センスの面においても大きな信頼感をもっているのだが、今回の新製品もそれが裏切られることはなかった。ちなみに、スピーカー・セッティングに関して、同社では必ず背面、側面に余裕をもって置き、壁面反射の害を避けるようにアドバイスしていることを申し添えておこう。

JBL 4411

井上卓也

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

「BEST PRODUCTS 話題の新製品を徹底解剖する」より

JBLの44シリーズは、その最初の製品4430、4435で示されたように、新時代のプロフェッショナルモニターに要求される条件を検討した結果から生まれたフレッシュな感覚のデザインと基本性能を備えたシステムである。今回、このシリーズ製品として、コンパクトタイプの4411が新発売された。続いて、より小型の4401が発表されることになろう。

JBLコントロールモニターと名付けられた4411は、時代の変化に対応した最新デジタル録音や、高性能アナログ録音の大きな情報量をこなす目的で開発され、高サウンドプレッシャー、高耐入力、広いダイナミックレンジなどを備えた製品である。

基本的に44シリーズは、43シリーズのマルチウェイ的発展、広い周波数帯域と高出力でクォリティの高い音を狙った開発とは対比的だ。シンプルなユニット構成ながら、JBLの新しいテーマであるエネルギーレスポンスの平坦化という条件から水平と垂直方向の指向性の差を少なくし、さらに、電気的、音響的なサウンドバランスの補整という新しい技術の導入に注目したいシリーズである。

その最初の4430、4435が2ウェイ構成を採用していたために、44シリーズは2ウェイ構成と考えられていたわけだが、4411は予想に反して3ウェイ構成であるので、やや奇異な感じを受けるかもしれない。この点について、現時点ではJBL側から明解な回答を得られていないが、フラットなエネルギーレスポンスを得るための最小ユニット構成が44シリーズの設計目標と発展的に解釈すれば、小型システムでエネルギー量の少ないユニットを採用する場合、特に中域以上の周波数帯城においてはプレッシャー型ドライバーユニットを使わない限り、2ウェイ構成でエネルギーバランスをフラットにすることは至難の技である。このため、必然的に3ウェイ構成とするという、海外製品独特のフレキシブルな発想による結果ではないだろうか。

4411は、44シリーズ中最初のブックシェルフ型で、ブックシェルフ型としては標準的な使用であるはずの横置き仕様のユニット配置をもつ特徴がある。ユニット配置は、現在の製品としては標準的な左右対称型で、フロントグリルを取り付けた状態でレベルコントロールを可能にした新レイアウトがデザイン的に目立つ点だ。

使用ユニットは、低域が30cm口径の128H、中域が13cm口径コーン型のLE5−9、高域は25mm口径044ドーム型で、基本的にはコンシュマ一タイブで既発売のL112と同等と考えてよいだろう。

ほぼ同じ外形寸法とエンクロージュア方式、使用ユニットをもつ、この2種類のJBLシステムは、一般的レベルの想像では近似したサウンドをもつものと考えられやすいが、現実の試聴ではL112がタイトで引き締まったサウンドを聴かせることと比較して、4411はスケール感の豊かな、ダイナミックで伸びのある音をもつという、いわば対照的なサウンドである点が、非常に興味深い。

このあたりから、JBLのシステムアップの技術やノウハウを知るためには、エンクロージュアの内部をチェックする必要があるだろう。エンクロージュアは共にバスレフ型で、外形寸法を比べてみると、4411の方が幅が広く、奥行きが少ない。このようなプロポーション的な変化があるが、容積的には同等で、パイプダクトの寸法も同じものが使われている。外形寸法的には、一般に奥行きを縮めるとシステムとして反応の速い音にしやすい傾向があるのだが、ウーファーユニットとダクト取り付け位置の相関性も低域のキャラクターを変える大きな要素で、主にエンクロージュア内部の定在波の影響とバスレフ型の動作の違いが音に関係をもつ。また、4411では、音源を小さくするために、ユニットが集中配置になっていることも、モニターシステムらしいレイアウトである。

エンクロ−ジュアは、海外のコンパクトなシステムに共通の特徴である内部に補強棧や隅木を使わないタイプで、両者共通である。板厚は、モニター仕様の4411のほうが、L112の約25mm厚から約17mm厚へと薄くされ、ウーファー取付部は座グリ構造で、ユニットを一段落してマウントするタイプとし、結果として機械的な強度を下げた設計としている。ここには、音の立ち上りを少し遅くして豊かな響きを狙い、反応の速さを奥行きをつめてカバーするという、非常に巧妙なチューニング技術が見受けられる。吸音材は共にグラスウールが使われている。ダクト位置が遠い4411では、少しダンプ気味とした低域レスポンスのコントロールがポイントになっている。また、ネットワークは、4411のほうがコア入りで、損失を抑え厚みのある低域を狙っているようだ。アッテネーターパネルには、軸上周波数特性フラットの位置と、エネルギーレスポンスがフラットになる位置とが明示されている。

試聴では、横位置で大幅にセッティングを変えてチェックしたが、サウンドバランスとキャラクターは安定し、大幅な変化を示さないのは、4411の美点である。ダイナミックで鳴りっぶりのよさはJBL小型システムとして傑出した存在で、横位置標準使用が選択の鍵を握る。好製品だ。

パイオニア S-955III

井上卓也

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

「BEST PRODUCTS 話題の新製品を徹底解剖する」より

パイオニアのS955は、国内製品中で際立った、ユニークで高性能なユニット構成をもつ高級スピーカーシステムである。1977年に最初のモデルがCS955として発表されて以来、その改良モデルS955を経て、すでに5年間のロングセラーを誇る優れた製品であるが、今回、来るべきデジタル化されたプログラムソースによる高品質プログラムソース時代に対応した新製品S955IIIに発展して新発売されることになった。

システムとしての基本構成は、36cmウーファーをベースとし、これにユニークな構造のドーム型スコーカーと特徴的なリボン型トゥイーターの3ウェイユニットをバスレフ型エンクロージュアに組み込んだタイプで、CS955以来変化は見られないが、それぞれのシステムが開発された時点での時代の要求するサウンドに対応して、システムとしての音の狙いにかなりの変化が見受けられる。

ちなみに、パイオニアが目指した各システムの音の狙いを比較してみると、CS955では繊細さとスケール感の融合、S955は、これをベースとしたエネルギー感の強化が新テーマであった。今回のS955IIIでは、最新のプログラムソースに対応したタイトでパワフルなサウンド、と大幅に変更されている。

基本的にスピーカーシステムは、ユニットの種類や構成、それにエンクロージュアの外形寸法などが同じであってもテーマとする音の狙いにより、最終的なサウンドキャラクターをかなり自由にコントロールできるユーテリティの広さをもっている。したがって、最適ユニットやネットワーク定数やタイプ、エンクロージュア材料とその構造などの選択には、常に音の狙いが重要な条件として行なわれ、その無限ともいえる組合せの結果から、最終的なそのシステムのサウンドが結果として創造されることになる。このシステムアップの技術や一般的には考えられない程度のミクロの次元でのノウハウ量が、各メーカーそれぞれの独自の世界であり、いわゆるメーカーのサウンドキャラクターができる理由で、新製品を眺める場合に大変に興味深いところである。つまり、逆にいうと、システムをチェックしてみれば、実際に試聴をする以前に大体どのような傾向のサウンドを聴かせるかは、ある経験をつめば自動的に類推することができることになる。

S955IIIの構成ユニットからその変化を眺めると、ウーファーは、現在入手できるサイズとしては第2位にランクされる外径200mmの大型フェライト磁石と厚さ10mmのT型ポールを採用して磁気回路の飽和を利用した低歪磁気回路やコーン材料、形状はCS955以来同じだが、サスペンション関係は、いわゆるダンパーが従来の平織り布ダンパーから新開発の二重綾織り布ダンパー採用のダイナミックレスポンスサスペンションに改良され、低損失、ハイストローク化が図られた。また、ボイスコイルボビン材料は、CS955のプレスパン、S955のクラフト紙からガラス強化ポリイミド樹脂積層板に変り、耐入力、過渡特性を向上させ、分解能の高いダイナミックなベーシックトーン再生が狙われている。

外側に独自のワイヤーサスペンションを採用した特徴のあるベリリウム振動板採用のドーム型スコーカーは、まず、ダイアフラム材料がCS955でのベリリウムとアルミの二重構造からS955でのベリリウムのみの軽量化を今回も受け継ぐ。ボイスコイルボビン材料は、ウーファー同様の新素材で耐入力を50%以上向上する設計だ。なお、磁気回路の外径156mm大型フェライト磁石は、S955時点で厚みを従来の22mmから25mmに増し、強化されている。

リボン型トゥイーターは、CS955でのPT−R7相当、S955での磁気回路を強化したPT−R7A相当タイプから、今回は、振動板材料がアルミ系から新しくベリリウムに変更されたPT−R7III相当品が採用され、独特の繊細さに加えて芯のある反応の速い魅力が加わった。

ネットワークは、想像以上に構成、部品、取付場所などが音質を大きく左右する重要なポイントであるが、意外に注目されない部分でもある。今回、S955IIIでは新しく並列・平衡型が採用されている。このタイプは600Ωラインに代表される伝送系には標準で、特に珍しいタイプではなく、スピーカーシステムへの応用も一部では早くから試みられ、特に音場感的情報量の多さやダイナミックな表現力などの魅力で、アマチュアレベルでは使われていたが、製品として採用されたのは今回が初めてである。

エンクロージュア関係はバスレフ型のダクト形状の変更が主で、従来の折曲げ型から平らな矩形断面をもつ直線型に変っている。なお、新システムの定格上の特徴は、最大入力と高・中域間クロスオーバーの変更である。

試聴システムはプリプロかそれ以前の実験室段階の製品で、詳細な試聴リポートは避けたい。基本的な音の狙いであるタイトでパワフルな方向への展開は明確で、従来とは印象を一変した大幅なサウンド傾向の変更が感じられた。潜在的能力は充分にあるシステムだけに、その完成された姿での結果を期待したい注目のシステムである。

ヤマハ NS-690, NS-690II, NS-690II

黒田恭一

ステレオサウンド別冊「サウンドコニサー(Sound Connoisseur)」(1982年6月発行)

「三代のNS690の音を聴く」より

時の経過のしかたがいつでもどこでも同じというわけではない。はたしてここにも時間の流れがあるのであろうかと思えるような場所があれば、光陰矢の如しというがまさに矢の如くに時が過ぎるところもある。

あれっ、これがこのあいだ産まれた子?──と、すでによちよち歩きをはじめた友人の子供を目のあたりにして目を白黒してしまうことがある。産まれるの産まれないのと騒いでいたのはついせんだってことのように思われるが、産まれた子はいくぶんおぼつかなげな足どりながらすでに歩いている。おそらくこっちはその分だけ老けこんでいるのであろうが、ありがたいことに自分のことはわからない。

はやいはなしが、よちよち歩きをはじめたばかりの子供にとっての時間と四十男にとっての時間では、同じ時間でもそのもつ意味がまるでちがう。この次に会うときにはきっとあの子供も「おじちゃん!」などというのであろうが、その間にぼく自身にそれほどの変化が起るとも思えない。しかしながらぼくにおいても時間が止まっているわけではない。

オーディオは時間に対しての変化の著しさで、どちらに近いかといえば、四十男よりよちよち歩きをはじめたばかりの子供に近い。昨日はいえなかった「おじちゃん!」という呼びかけの言葉を今日はいえたりする。つまり長足の進歩を日々とげつつある。まるでこの季節の朝顔の蔦のごとくである。

三つのヤマハのNS690をきいて、あらためてそのことを思った。初代のNS690は一九七三年五月に発売されている。価格は6万円であった。二代目のNS690IIは一九七六年四月に発売され、6万9千円であった。三代目のNS690IIIは一九八〇年十月に発売されて、これは現役である。価格は7万9千円であるから初代NS690に較べて1万9千円高くなっていることになる。

三代目のNS690IIIの音をきいて、なにはともあれ、あれっ、これがこのあいだ産まれた子?──といいたくなった。初代のNS690でのきこえ方と較べたときに三代目のそれでのきこえ方があまりにちがっていたからである。初代のNS690が発売されたのはいまから九年前である。わずか九年といっていいかどうかはともかく、NS690からNS690IIIへの変化は長足の進歩としかいいようがない。だまってきかされたらとても同じモデルのスピーカーとは思えないほどちがっている。

初代から二代目、そして二代目から三代目への変化をききとるために、ここでもアバドがシカゴ交響楽団を指揮して録音したマーラーの第一交響曲のレコードをつかった。そのレコードの中でも特に第一楽章の序奏の部分にこだわってきいた。

NS690でのきこえ方はそのレコードできける音楽的な特徴をごくあいまいにしか提示しなかった。いかなる管楽器がそこでなっているかはわかった。しかしながら、その管楽器のふかれ方までもききとれたかというと、そうとはいいがたかった。全体的に音色が暗いために、ひびきそのものの特徴があきらかになりにくいということがいえそうであった。

音の遠近感の提示という点でもまことにものたなかった。遠い音は遠さを示す以前に弱々しくしぼみがちであった。当然のことにマーラーの第一交響曲の第一楽章の序奏でいとも効果的につかわれている遠くからきこえるトランペットの序奏などは、一応はきこえはするものの、それが本来あきらかにすべきものをあきらかにしきれていなかった。

しがって、やはりこのスピーカーではこの種のレコードをきくのはむずかしいと、思わないでいられなかった。とりわけそのレコードの第一楽章の序奏ではさまざまな楽器が弱音であたかも点描法的にひびくが、そのひびきのひとつひとつの特徴が鮮明にならないと、そこで音楽的意味もあきらかになりにくいことがある。しかもアバドのレコードはきわだってダイナミックレンジがひろい。再生にあたってはいろいろむずかしいところがある。

初代のNS690ではそのアバドの指揮したマーラーのレコードのよさがほとんど感じとりにくかったが、二代目のNS690IIではかろうじて感じられるようになる。それに聴感上の能率の点で二代目の方がはるかにいいように思えた。ところが、発表されているデータ上の出力音圧レベルは、初代も二代目も三代目も、90dB/W/mと同じである。もっとも同じなのは出力音圧レベルだけでなく、いずれの構成も3ウェイ・3スピーカーで、エンクロージュアも密閉・ブックシェルフ型である。再生周波数帯域(35〜20,000Hz)もインピーダンス(8Ω)もクロスオーバー周波数(800Hz、6kHz)も同じである。

三つのNS690で微妙にちがっているのは使用ユニットと最大入力(初代が60Wで二代目と三代目が80W)、それに外形寸法(初代:W35×H63×D29・1、二代目:W35×H63×D31・2、三代目:W35×H63×D31.5)と重量(初代:22kg、二代目:27kg、三代目:27kg)である。

しかしながら初代と二代目、さらに二代目と三代目のきかせる音のちがいは、とてもここで示されている数字のちがいどころではない。たとえばアバドがシカゴ交響楽団を指揮してのマーラーの第一交響曲のレコードに即していえば、初代と二代目ではそのレコードをきくのはいかにもつらい。それなりにそこでの音楽がわからなくはないとしても、演奏の特徴を感じとるのはむずかしい。レコードに入っている音がスピーカーの能力をこえているというそこでの印象である。音楽をたのしめるとはいいがたい二代目までのきこえ方である。

三代目のNS690IIIになると、きいての印象ががらりと変る。むろん大編成のオーケストラの迫力を十分に示すというわけではない。もともとがブックシェルフ型のスピーカーであるから、それなりの限界はある。しかしながらフラジォレットを奏するチェロやコントラバスのひびきの特徴は十全に伝えるし、遠くからきこえるトランペットも充分にそれらしくきこえる。ききての方できこえてくる音に用心深く接しさえすれば、この三代目のNS690IIIでなら、特にダイナミックレンジのひろいマーラーのレコードもそれなりにたのしめる。

三代目のNS690IIIをきいて、あれっ、これがこのあいだ産まれた子?──といいたくなったのは、そのためである。NS690IIIを他社の同じ価格帯の現役のスピーカーと比較すれば、またそのときであれこれい

たらぬところが気になったりするのであろうが、NS690の初代や二代目と比較したかぎりでは、この三代目の能力には驚嘆しないではいられない。

一皮づつむいていったといういい方が適当かどうか、ともかくNS690よりNS690IIの方が、さらにNS690IIよりNS690IIIの方が音の鮮度が高くなっている。その分だけひびきの輪郭の示し方にあいまいさがなくなっている。初代のNS690のきかせる音について総じて暗いと書いたが、その暗さも二代目三代目となるにしたがって、どんどんとれていく。その変りようは劇的な変化といえなくもない。

しかしながらNS690が発売されてからNS690IIIが発売されるまではわずか七年五ヶ月しかたっていない。オーディオをまだ育ちざかりの子供と思うのはそのためである。たったの(といっていいであろう)七年五ヶ月でこんなによくなるのかとびっくりしてしまう。

そうはいっても値段が高くなっているではないかとお考えかもしれない。ところが一九七〇年を一〇〇とした場合の消費者物価指数は、一九七三年が一二四で、一九七六年が一八八、そして一九八〇年の三月が二三〇・九であるから、6万円から6万9千円、さらに6万9千円から7万9千円へのNS690の価格の推移は一応納得できる。

したがってNS690からNS690IIIへの変化に認められる長足の進歩は、いわゆるお金をかけたがゆえに可能になったものというより、技術力によるものと考えるべきである。そのためにここでの変化を劇的変化と思える。すばらしいことである。一九七三年にも一九七六年にもできなかったことが一九八〇年にはできている。しばらくぶりで会った友人の子供に「おじちゃん!」といわれて感動するのと、NS690IIIのきかせる音に耳をすましてびっくりするのとではどこかで似ている。

さらにNS690IVが登場して、NS690III以上の音をいつの日かきかせるのかどうか、それはわからない。しかしともかくわずか七年五ヶ月でこれだけのこたとを成就した技術力はすばらしいと思う。

それにこのNS690の場合には同一モデルの改善である。そこがいい。そのときそのときでの思いつきでその場かぎりの新製品にぼくらはもううんざりである。NS690からNS690IIまでがほぼ三年,そしてNS690IIからNS690IIIまでがほぼ四年とちょっと間がある。この期間も納得できる。

いずれにしろ成長の跡を確認するのはうれしいことである。初代のNS690の柱のキズといまのNS690IIIの背丈を較べて、いい勉強になった。

アクースタット Model 3

黒田恭一

ステレオサウンド 63号(1982年6月発行)

「アコースタットIII(モデル・スリー)ついてのM君への手紙」より

M君、きみのお世話になってML7Lを買ってからちょうど一年がたちました。あっという間に一年がすぎてしまったという感じです。この一年間ML7Lは期待以上の働きをしてくれましたので、ぼくとしてはML7Lを選んだことに満足しています。

ML7L以後のぼくの再生装置での変化といえば、エクスクルーシヴのプレーヤーシステムP3のアームをオーディオクラフトのAC4000リミテッドにかえた程度です。ぼくのP三はそれまでのアームにちょっとした問題がありましたので、オーディオクラフトのAC4000リミテッドにかえることによって、音の安定感がずっとよくなりました。アームをとりかえた後の音はきみにもきいてもらたっことがあるので、ここであらためてくりかえすまでもないでしょう。

そしてもうひとつ、最近になってリンのアサックというカートリッジをつかいはじめたということも、ひとことつけ加えておくべきかもしれません。リンのアサックはとてもいいカートリッジだと思います。すくなくともぼくのとこでつかったかぎりではすばらしい効果を発揮します。どのようなところがすばらしいかといえば、ひびきの芯がしっかりしていてそれでいてきこえ方がごり押しにならないところです。そのために最近はほとんどリンのアサックだけをつかっています。

したがっていまは、リンのアサック、オーディオクラフトのAC4000リミテッド、マーク・レビンソンのML7L、スレッショルドの4000C、そしてJBLの4343という構成できいていることになります。さらにラスクのことも書いておくべきでしょうか。プレーヤーとスピーカーの下にラスクをおき、そしてスピーカーのまわりにラスクを立てているのはきみもご存知の通りです。そうそう、ラスクが運びこまれたときには、きみにも立会ってもらったので、ラスク使用前と使用後でどのようにちがったかは、きみの耳が確認済でしたね。

そういう構成の再生装置できいていて、ぼくは結構満足していました。ところが今年もまたぼくにとってのこの鬼門に季節に、きみが周到に準備した落とし穴に落ちてしまいました。

●

落とし穴といってはきみの親切に対して失礼かもしれません。ぼくの意識としては落とし穴に落ちたという感じですが、落とし穴ではなくてカリキュラムといいなおすことにしましょう。きみがぼくのために考えてくれるカリキュラムにはいつもながらのことではありますが、感心しないではいられません。

今回の場合も例外ではありません。周到な配慮のもとに組みたてられたカリキュラムは、そこで教育されている人間に教育されているということを意識させません。きみがぼくのために組みたててくれたカリキュラムがとうでした。もう随分長いつきあいだから、きっときみはぼくのことがよくわかっているにちがいなく、ここでこういう音をきかせたらきっとあの男は好反応するであろうと読めているのでしょう。

しかも困ったことにぼくの方にもきみのつくった落とし穴にならよろこんで落ちようという気持があるものですから、太平の夢を破られることになります。なぜ太平の夢を破られるにもかかわらずきみのつくった落とし穴にならよろこんで落ちようかといえば、きみがぼくのために組んでくれたカリキュラム通りに行動してこれまでに一度も後悔したことがないからです。ML7Lの場合にもそうでした。

しかしそれにしてもきみの落とし穴のつくり方、おっといけない、きみのカリキュラムの組み方はなんと巧妙なことでしょう。あっぱれだと思います。いつだってこれはM君のつくったカリキュラムだぞと意識する前に、きみが用心深く準備した線路の上を走らされてしまいます。そしていいかげん走った後に、そうか、これはM君のカリキュラムかと気づくことになります。今回もまた例外ではありませんでした。

●

いまにして思えば今回のきみの計画は、「ステレオサウンド」第62号の特集「日本の音・日本のスピーカー、その魅力を聴く」にぼくを参加させたところからはじまっていたようです。そこでぼくはパイオニアのS-F1カスタムに感激しました。S-F1カスタムに対してのきみの評価とぼくの評価はかならずしも一致しなかったわけですが、しかしそこでS-F1カスタムにゆさぶられたことによってぼくはきみの術中に陥ったようでした。S-F1カスタムはいい、すごくいいとぼそぼそつぶやいていたぼくをみて、きみはきっとグレートヒェンに心うばわれたファウストを目のあたりにしたメフィストフェレスのような気持でいたにちがいありません。

そこできみはこう耳うちしました。「ちょっときかせたいスピーカーがあるんだけれど……」。そのときそばにいらした岡さんがぼくの方をちらっとごらんになって、「またM君になにかきかされるの?」とおっしゃいました。その岡さんの言葉には気の毒にといった表情がこめられていました。そこでこれもまたM君のカリキュラムだなと気づいていれば、こういうことにはならなかったのでしょうが、後悔先に立たずのたとえ通りで、いまさら四の五のいってみてもはじまりません。

きみのいう「ちょっときかせたいスピーカー」はJBLの4344でした。自分の節操のなさが恥ずかしくなりますが、きみに4344をきかされて、そこでまたこれはすごいと感心してしまいました。4344については「ステレオサウンド」第62号に書いたので、ここでくりかえしません。ただそこで肝腎なのは、S-F1カスタムと4344によってぼくの尻尾に火がついてしまったということです。

ML7Lを買ってから後一応はいい気分でいられたのですが、平穏な航海はわずか一年しかつづかず、またまたM君によって嵐の海につき落とされたことになります。なお余談になりますが、「ステレオサウンド」第62号にぼくが書いた4344についての文章をあるところでヴェルテル的悩みと書かれ、それを読んだときに恥しさで顔が赤くなりました。

S-F1カスタムでゆさぶられ、4344で火をつけるところで終らないところがM君です。みごとなしつこさというべきでしょう。きみはほくそえみつつ次なるステップを準備していました。

●

「ステレオサウンド」の別冊のための試聴でぼくははじめてアコースタットのモデル・スリーというスピーカーをききました。このスピーカーについては「ステレオサウンド」第62号の「話題の新製品を徹底解剖する」というページで紹介されていたので、一応のことはしっていました。ただそこでの「本機は、われぼざが従来抱いてきたセイデンがスピーカーの常識を超えたものであると同時に、これまで私が追い求めてきたサウンドが虚像だったと思わせてしまうほどの説得力を有していたのである」という小林貢氏の言葉を、不覚にもそのままは信じていませんでした。多少好奇心はそそられたものの自分にひきつけたところでそのスピーカーについて考えてみようとはしませんでした。

ところがアコースタットのモデル・スリーを実際にきいた後でまた小林貢氏の書いておいでになる文章を読みなおすと、「芯のしっかりしたナチュラルな中高域は、ボーカルやソロ学期を際立たせ、バックとの距離さえ適確に捉えることができる。また、エコー処理やビブラートなどのディテールを明確に示す解像力も備えている。なかでも空間を飛翔するシンセサイザーやショットの瞬間に四散するシンバルの鮮烈な響きが印象的であった」というあたりで、そうだそうだその通りだとひとりうなづかないではいられませんでした。ここでもまた百読は一聴にしかずという、オーディオについてしばしばいわれることを思いださずにいられませんでした。小林貢氏の文章は充分にアコースタットのモデル・スリーのよさをあきらかにしたものであったのですが、やっぱりほんとうにすばらしいんだと思うためにはどうしてもその音を自分の耳できいてみなければならない──というあたりに、オーディオの、あるいはオーディオについて考える上でのむずかしさと微妙さとがありそうです。

「このブランド・ニューともいえるモデル・スリーと出会いが、これほど劇的なものになるとは試聴前には予想し得なかった。本機と過ごした数時間は、モニュメンタルな出来事として長く記憶に留まるだろう。事実、試聴後のかなりの期間は、本機のサウンドが頭から離れなかった」という小林貢氏の結びの言葉にぼくはまったく同感でした。

もう少しこのスピーカーをきいてみたいものだと思ったぼくの気持をいちはやく察知して、きみはこういいました、「4344とききくらべをしてみましょうか?」なんともはやきみはできすぎたメフィストフェレスというべきです。その結果、ぼくはもう一度、4344とアコースタットのモデル・スリーをききくらべるために、ステレオサウンド社の試聴室に出かけました。

●

あのときは午後の四時からききはじめて夜の九時まで食事もしないでききつづけていたのですからまるまる五時間きいていたことになります、その五時間にわかったことがいくつかあります。そのことを、見事なカリキュラムを組んでくれたきみへの感謝の気持をこめて、書いてみようと思います。

いや、ちがうんだと、カリキュラムを組んだ当のきみとしてはいうのかもしれません。ぼくはそんなことを教えようとしたんではないんだがとたとえきみがいったにしても、そんなことはぼくはしらない。ぼくとしてはぼくのききえた範囲でぼくにわかったことを書くよりほかに方法はありません。

アコースタットのモデル・スリーをきいているときにもくりかえしつぶやいてしまったので、すでにきみも気づいているはずですが、ぼくはこのスピーカーのきかせる音を「気持がわるい」と思います。とても「気持がわるい」と思いながら、しかしこのスピーカーのきかせる音の魅力に抵抗できず、やはりアコースタットのモデル・スリーを買おうと決心しました。

「気持がわるい」のになんで買うんだときみは思うかもしれません。きみが不思議に思うのは当然です。ぼくにもそこのところをうまく説明できるかどうかわかりません。居直ったようないい方になりますが、「気持がわるい」からこそぼくはこのスピーカーをほしいと思います。

むろんここでいう「気持がわるい」という言葉には含みがあります。ゲジゲジやナメクジをみたときに口にする「気持がわるい」とここでいう「気持がわるい」とでは微妙にちがいます。しかしながら「気持がわるい」ことにかわりはありません。ではどこがどのように「気持がわるい」かということになります。

アコースタットのモデル・スリーのきかせる音はなまなましさで特にきわだっていると思います。なかでも声、それにヴァイオリンとかチェロといった弦楽器、さらにはフルートとかオーボエといった木管楽器でそのなまなましさがきわだちます。本物以上に本物らしいという言葉がアコースタットのモデル・スリーのきかせるなまなましい音にはいえるようです。

このスピーカーの音を「気持がわるい」という理由のひとつにそのことが関係しているかもしれません。いくぶん誤解されそうないい方になりますが、アコースタットのモデル・スリーのきかせる音のなまなましさには、あの蝋人形の奇妙ななまなましさを思いださせるところがあります。どう考えてもこのスピーカーできく音には太陽がさんさんとふりそそぐところでひびいた音とは思えないところがあります。その意味でこの音は人工的といえばいえなくもないでしょう。まことにいわくいいがたい音です。

●

アコースタットのモデル・スリーでさまざまなレコードをきいているうちに考えたことがあります。そのうちのひとつは、もしぼくがいま二十代の若者であったらこのスピーカーを買おうとは思わないであろう──ということです。活力の欠如といっては多分いいすぎになるでしょうが、もしぼくがいま二十代の若者であったら、アコースタットのモデル・スリーの音を美しいとは思いながらも、その美しさをスタティックにすぎると感じるかもしれません。

しかし幸か不幸かぼくはすでに二十代の若者ではありません。自分ではそうとは思っていなくとも、他人の目にうつるぼくは悲しむべきことに疲れた中年男のはずです。たしかに多少は疲れているようです。その意識せざる疲れがあるために、アコースタットのモデル・スリーのきかせるスタティックな美しさにみちた音に一種の安らぎを感じたりするのかもしれません。

そのことをぼくは素直に認めたいと思います。ききての側にも充分な活力が必要であるという持論をひるがえすつもりはありませんが、アコースタットのモデル・スリーのきかせる音に心安らぐ思いをしたということをかくす気持になれません。

そういうことでのこのスピーカーのぼくの感覚というより心情への歩みより方を「気持がわるい」と思いました。ぼく自身がことさら意識していたわけではない自分の疲れをスピーカーに感じられてしまったと考えたため、「気持がわるい」と思ったのかもしれません。いずれにしろアコースタットのモデル・スリーをきいていていわくいいがたい気持がしたのは、まぎれもない事実です。

●

もうひとつあります。こっちのことをぼくにわからせようとしてきみは今回のカリキュラムを組んだのではないだろうかと勝手に勘ぐっているのですが、どうでしょうか。

今年は一九八二年です。あらためていうまでもありません。一九八二年にアコースタットのモデル・スリーの音をきいたということが、すくなくともぼくにとっては重要でした。かりにいまが一九六二年であったらどうだったろうなどと考えたりしました。つまりぼくがここでいいたいのは「時代の音」ということです。アコースタットのモデル・スリーの音は或る意味で徹底していまの音だと思います。無気味なほどいまを感じさせる音だといってもいいかもしれません。

一九六〇年代にこのましく思えたものがいまもなおこのましく思えるかというとそうではありません。たとえばきかれる音楽などにしても時代の推移とともにまさに地滑り的に変化していることはきみも気づいているはずです。ここには単に個人個人の好みの変化といっただけでは不充分な、時代感覚の反映とでもいうべきものが微妙にからんでいると思います。

S-F1カスタムから4344へ、そして433からアコースタットのモデル・スリーへの旅は、しなやかさをしなやかに表現するスピーカーを求めての旅であったような気がします。そのことに気づいたときにぼくは最近のぼくがかつてのようにはピアノのレコードをきかなくなっていることを思い出しました。むろん全然きかないということではありません。あいかわらずいいピアノのレコードが次々にでてきますので、ピアノのレコードをきかないですますことなどできません。

それでも仕事をはなれて、いわゆるアフター・アワーズにたのしみでレコードをきくときに、ピアノのレコードに手がのびる回数は、かつてとくらべると少なくなりました。理由はいろいろ考えられます。ぼくの年齢も関係しているでしょうし、自分では意識していない疲れも無関係とはいえないでしょう。ピアノのあのエネルギーにみちた音は疲れているときにはつらく感じることもあります。

それがぼくの個人的な好みの変化というだけならどうということもないのですが、かならずしもそうとはいいきれないところがありそうです。かつて若くてすぐれたピアニストがつぎつぎとデビュウした一時期がありました。そのころのピアノは時代の寵児として脚光をあびました。いまだってピアノの音はあいかわらず多くの人にこのまれています。ぼくにしてもピアノが嫌いになったというわけではありません。ただかつてのようにはあのピアノならではの強い音に愛着を感じなくなったということはいえそうです。そして、このように感じているのはぼくだけであろうかと、思ったりします。

●

一九八二年といえばもう二十世紀も末です。二十世紀中葉にあったあの活力がさまざまな面で稀薄になりつつあるように感じます。強さより柔らかさを求める時代感覚があるとすれば、いまという時代の感覚がそうとはいえないでしょうか。

たしかにぼくはアコースタットのモデル・スリーの音を「気持がわるい」といいました。それはその音が「気持がわるい」ほど「いま」を感じさせたことも関係しています。このスピーカーはエレクトロスタティック型であるがゆえに必然的にというべきでしょうか、強さより柔らかさで本領を発揮するわけですが、その柔らかさの表現に独自のものがあると思いました。

ステレオサウンド社の試聴室でアコースタットのモデル・スリーをきいているぼくをそばでながめていたきみはぼくに対して、不思議なことに、ぼくがそのスピーカーの音に対してつかったのと同じ言葉をつかいました。おぼえていますか? きみはこういったんです、「気持がわるい」。レコードをきいている姿を第三者にみられて、その上「気持がわるい」といわれて、ぼくはむっとして尋ねました。「なにが気持がわるい?」そうしたらきみはこう答えた、「なんだかスピーカーと睦みあっているみたいで気持がわるい。」

なるほどと思いました。きみのいうことが納得できました。さもありなんと思いました。おそらくぼくは惚けたような顔をしてきいていたでしょう。たしかにききてをそういう顔にしてしまうところがアコースタットのモデル・スリーにはあります。

そのときもリンのアサックをつかわせてもらいました。そこでの印象をもとにいえば、リンのアサックはアコースタットのモデル・スリーにとてもよく合うと思います。もっともプレーヤーにしてもアンプにしても、さらにはアームまで、メフィストフェレスのきみはぼくが家でつかっているものとすべて同じにしてくれたので、ぼくとしては逃げ道をふさがれたかっこうになり、このスピーカーを買って自分の部屋におかざるをえなくなってしまいました。そしていまアコースタットのモデル・スリーのわが家への到着を待っているところです。

●

ただそのように決心したためにぼくやむをえず宗旨がえをしなければなりませんでした。宗旨がえというのはいくぶん大仰ないい方ですが、つまりこれまでずっと自分の部屋に大型スピーカーを二種類おくということをしないでやってきたぼくとしては、今回はじめてJBLの4343とアコースタットのモデル・スリーという二種類のスピーカーを(まだどのようにおくかはきめていませんが)おくことになったわけで、このことについてはまだいささかのこだわりをすてきれないでいます。

二種類のスピーカーをつかっていくにはそれなりの煩雑さを覚悟しなければありません。ぼくはどちらかといえばスピーカーをつなぎかえたりカートリッジをとりかえたりすることですりへらす神経をも音楽をきくことにつかいたいと思うタイプの人間ですから、できることなら二種類のスピーカーを同時につかうということをしたくなかった。でも、こうなった以上、やむをえません。アコースタットのモデル・スリーの音をきいた以上、後にはひけないという気持です。

●

ぼくがそのようにせざるをえなくなった理由は簡単です。アコースタットのモデル・スリーのきかせる音がいかにも独自で、その音できかなければならないレコードがあると思うからです(いかなるレコードがアコースタットのモデル・スリーできかなければならないレコードかは、いずれ機会があったら書くことにしましょう)。

そのように決心したいまでもなおアコースタットのモデル・スリーのきかせる音を「気持がわるい」と思っています。このスピーカーの音をききつづけていると、この時代の病気、つまり自閉症になってしまうのではないかと心配になったりします。そう思いながらも、抵抗しがたい魅力にひきずられていく自分が不思議です。

もしかするときみのカリキュラムの目的はほくにこのスピーカーを買わせることではなかったのかもしれません。しかしながらS-F1カスタムと4344でゆさぶられたぼくは、(おそらく)きみの意図に反してアコースタットのモデル・スリーに走ってしまいました。もっともS-F1カスタムと4344でゆさぶられていなかったらぼくとしてもアコースタットのモデル・スリーに走ったかどうかわかりません。

つまりきみのカリキュラムはこのところにきてピアノのレコードよりヴァイオリンのレコードに手がのびることが多くなりつつあったぼくに思いもかけぬ効果を発揮したようです。アコースタットのモデル・スリーに走ったことを自分でも驚いているところです。

アコースタットのモデル・スリーは先刻ご承知のように安いスピーカーではありません。にもかかわらずそれを敢て買ったというのは、とりもなおさずいまある4343ではきけないサムシングをそこに期待したということです。

そこに期待したものを声のなまなましさとかヴァイオリンの音のみずみずしさといっただけでは不充分です。スピーカーなりアンプなりカートリッジなりをあらたに買うのは、いい音楽をいい音でききたいからです。これは再生装置をつかって音楽をきくことが好きな人の気持に共通していることでしょう。このレコードはもっといい音できけるはずだと思えばこそ、わずかとはいえない出費をしてまでもスピーカーを買いかえたりアンプを買いかえたりします。

むろんアコースタットのモデル・スリーのきかせてくれる音もいい音です。でもそれを4343の音とくらべてどっちがいい音かといったようなことはいいにくい。ただこういういい方はできます、つまり、ぼくはレコードをきくことを仕事にしていますので、アコースタットのモデル・スリーだけでは仕事をしていく上でいささかの不都合を生じかねないということです。スピーカーのきかせる音とききてとの関係がきみのいうように「気持がわるい」ものになったところでは、仕事としてレコードをききにくいということがいえそうです。

それで4343も手ばせないわけです。もしできることなら4343をS-F1カスタムに、あるいは4344にとりかえてみたいとは思いますが、たとえそうしたところでアコースタットのモデル・スリーが不必要になるということではありません。

●

美術館で絵をみているときにこういう経験をしたことがありませんか。古い時代の絵をかざってある部屋にいたときのそこでの作品の「観賞」のしかたと、近代ないし現代の絵がかざってある部屋に足をふみ入れたときのそこでの作品とのふれあい方とでちがっていることを意識したことがしりませんか。絵の「観賞」者としての自分の作品との接し方が、古い時代の絵をみているときと現代の絵をみているときとではまったくちがっているように思われることがあります。

アコースタットのモデル・スリーできいた一部のレコードはききてに強烈に「いま」を意識させます。4343ではそういうことはありません。その点でも4344の方が4343より上だと思いますが、アコースタットのモデル・スリーはさらに徹底しています。「気持がわるい」ほどなまなましいというのは、その辺のことも含んでのことと理解して下さい。

美術館で古典にふれているときのぼくは平静さをたもてます。冷静に「観賞」することさえできなくはありません。現代の絵の前に立ったときのぼくは、あきらかに古典にふれているときのぼくとちがいます。もう少しゆれ動いているにちがいありません。アコースタットのモデル・スリーはききてにその種のゆれ動きを経験させます。そういうゆれ動きを自分が感じていると意識するものですから、アコースタットのモデル・スリーのきかせる音を「気持がわるい」といってみたくなります。

スタティックな美しさを示すスピーカーはもともと懐古的な音をきかせますが、これはちがうと思います。ぼくは過去をふりかえるのが好きではありません。とりわけ音楽をノスタルジックにきくのが嫌いです。アコースタットのモデル・スリーのきかせる音は懐古的にきこうと思えばきけなくもないかもしれませんが、ぼくはこのスピーカーに「いま」をききました。

●

考えてみて下さい。この時代を「気持がわるい」とは思いませんか。いや、これはこの時代にかぎってのことではないでしょう。現代はいつだってその同時代の人間にとっては程度の差こそあれ「気持がわるい」ものです。しかもいまは世紀末です。時代そのものが翳りつつあります。ぼくらはいまや残光の中で音楽をきこうとしているのかもしれません。

健康的であることが不健康に感じられるのがいまかもしれません。アコースタットのモデル・スリーはいまが「オー・ソレ・ミオ」をはればれとうたいにくい時代だということを、そのしなやかな音でさりげなく教えてくれているようです。

メフィストフェレスのきみのカリキュラムの真の目的はスピーカーの音でぼくに「いま」を教えることにあったのでしょうか。そうなるとアコースタットのモデル・スリーの音以上に「気持がわるい」のはメフィストフェレスのきみということになります。きみがぼくよりはるかに若いからといって侮っていたわけではありません。むしろオーディオの世界での先輩として充分に尊敬してきました。しかしそれにしてもよくぞここまでふりまわしてくれたと、感心しつつも、小癪な野郎めと思います。

近いうちにアコースタットのモデル・スリーがぼくの部屋にはこびこまれるはずですから、そうしたらその音をききながら、再生装置に「いま」をきくことの意味について、あれこれはなしあいたいと思います。

太ったメフィストフェレスに、中年のファウストの感謝をこめて──。

JBL 4430, 4435

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART2」より

JBLは、4333、4350以来、モニターシステムにマルチウェイ化の方向を導入してきたが、昨年末、突如2ウェイ構成のスタジオモニターの新シリーズの製品を発表して、JBLファンを驚かせた。

モニターシステムのマルチウェイ化は、たしかに、周波数レスポンス、指向周波数特性、歪率などの物理的特性を向上する目的にはたいへんオーソドックスな手法である。しかし、数多い構成ユニットをシステム化するにあたっては、バッフルボード上の配置からして問題になる。ユニットのレイアウトは、音響条件のみを優先してレイアウトしたとしても、4ウェイともなると発音源が散らばり、水平方向と垂直方向の指向周波数特性を均等に保つことは至難の技であり、モニターシステムに要求されるシャープな音像定位の確保が難しくなる。古典的モニターシステムの多くが、2ウェイ同軸型に代表されるユニット構造を採用しているのは、発音源が一点に近い利点をいかしたからだ。

一方、現代のモニターシステムには、広い周波数帯域の確保や低歪率も重要な条件であり、最大音圧レベルを含み、この目的にはマルチウェイ化がもっとも妥当な解決策であるわけだ。

JBLが〝43〟シリーズのモニターシステムで築いた技術を背景に、現代のモニターシステムに対する数多くの要求を完全に満たすものとして新しく開発されたのが、2ウェイ構成の〝44〟シリーズといえるだろう。

再びモニターシステムの原点にかえって、新設計された44シリーズの最大の特長は、外観でも非常にユニークなハイフレケンシーユニット用のバイ・ラジアルホーンである。この新ホーンは、これまでの各種ホーンの欠点をほぼ完全に補ったもので、1kHzから16kHzにわたる広い周波数帯域で、水平と垂直の指向性パターンが一定し、ウーファーとのクロスオーバー周波数付近では、38cm口径のウーファーの指向性パターンと近似させるとともに、開口部の処理で第2次高調波歪が低減されているのが特長だ。簡単に考えれば、このバイ・ラジアルホーンが開発されて初めて、2ウェイ構成の新モニターシステムが完成されたといえよう。

ユニット構成は、4430が38cmウーファーのオーソドックスなシングル使用の2ウェイ・2スピーカー。4435が、ダブルウーファーのスタガー使用の2ウェイ・3スピーカーである。4435で面白いのは、エンクロージュアキャビティは、それぞれのウーファーユニット専用で、ウーファーはエンクロージュア内部で音響的に隔離されている点である。

使用ユニットは、両システムともに高域は共通である。コンプレッションドライバーには2421Aが採用されている。

ウーファーユニットも一新された。4430には2235Hが1本、4435には、振動系は2235Hと同じだが、マスコントロールリングのない2234Hが2本使用されている。なお、4435の最初に輸入されたサンプル(編注=本誌No.61の新製品欄で紹介したもの)では、低域は2234Hと2235Hの異種ウーファーユニットの組合せであったが、正規のモデルは2234Hが2本に変更されている。

44シリーズの電気的な特長は、クロスオーバーネットワークにある。現時点では回路、L・C・Rの定数的な使用方法は不明であるが、1kHzをクロスオーバー周波数とするハイパス側に、約3000Hzから高域に向かって6dB/オクターブでレスポンスが上昇する高域補強回路と、どの周波数で高域上昇を抑えるかを決める調整回路が組み込まれ、それぞれエンクロージュア前面のレベルコントロールで単独に調整できるようになっているものと思われる。

ローパス側は、4430は標準的な使用法だが、4435では片側の2234Hは最低域専用で、100Hz以上はハイカットされるスタガー使用が特長である。

4430のエンクロージュアは、サンプルシステムでは左右非対称型であったが、実際に輸入された製品では左右対称型に変わっている。4435も、前述のウーファーユニットの変更のほかに、バイ・ラジアルホーンの取り付け位置が変更されている。全体に、やや内側に移動され、その下側のウーファーユニットとほぼ一線上に並ぶように修正されている。このバイ・ラジアルホーンは、バッフルボードから開口部がかなり突き出しているが、これはドライバーユニットのダイヤフラム位置をウーファーのそれと合わせる目的によるものである。この手法は古くは、アルテックのA7システムで採用されているオーソドックスなタイプといえる。

エンクロージュア型式はパイプダクトを使用するバスレフ型で、4430の内部構造の詳細は現時点では不明だが、4435はおおよその内部構造がわかっているので、イラストを参照されたい。

4435のエンクロージュア内部構造の特徴は従来の4343、新4344と比較するとわかることだが、ウーファー上側に裏板とバッフル板を結ぶ前後補強棧が設けられていることだ。スピーカーシステムを開発する場合のエンクロージュアの一般的概念として、この種の補強棧を入れるということは、システムの中域エネルギーを必要とする場合に使うことが多い手法である。なお、吸音材は伝統的な25mm厚グラスウールで、1立方mあたりの重量が12kgのタイプが採用されている。

44シリーズは、高域レスポンスが改善された2421Aと、指向特性のパターンが抜群に優れた新開発のバイ・ラジアルホーンにより、水平と垂直方向の指向性パターンを均一にするとともに、電気的に高域を補整し、エンクロージュア内部構造でクロスオーバー周波数付近のエネルギーを改善し、高耐入力ウーファーを組み合わせるといった正統派的な技術アプローチで開発されていることが特徴といえるだろう。

JBL 4344

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART2」より

4344は基本的な外形寸法こそ、最初の4343から変化はないが、スピーカーシステムとしては内容を一新した完全な新製品である。43シリーズ中の位置づけとしては、既発売の4345系の基本設計を受け継いでおり、4343Bの改良モデルというよりは、4345からの派生モデルということができる。

4344のバッフルボード上のユニット配置は、4345を踏襲したレイアウトで、左右対称型のシンメトリー構成を採用している。4343で試みられたバッフルボードの2分割構造(中低域以上のユニットが取り付けられた部分のバッフルを90度回転して、横位置での使用を可能としている)は採用されず、完全にフロアー型としての使用を前提とした設計・開発方針がうかがえる。ちなみに、4343系と比較すると、ウーファー取り付け位置が上に移動し、バスレフダクトの位竃が大きく移動して、中低域ユニットの横となっている、という2点が大きな相違点だ。このユニット配置は、4343系のウーファーが、バッフルボードの下端に位置するため、実際の使用では床面の影響を受けやすく、使いこなしが難しかった点が改良されたことを意味する。

エンクロージュア内部構造の相違も、4344が4343系とは完全に異なるシステムであることを物語るものだ。まず、中低域(ミッドバス)ユニット用の、バックキャビティの形状が全く違う。4343系では、バスレフポートとの相対関係から、奥行きが浅い構造であったが、4344ではほぼ四角形の奥行きが深い構造となり、補強棧を併用することで、バッフルと裏板にまたがって保持されている(図参照)。

また補強棧が多く使われていることも目立つ変化である。とくに、4343系と比較すれば、天板と底板に、横方向に大きな補強棧が使われているのが特徴である.、この補強棧の使用法は、低域の再生能力を改善する目的で使われる例が多く、国産のスピーカーシステムでは低域の改善方法として採用されている標準的な手法である。裏板の補強棧の使用法も4343系と大きく異なるが、エンクロージュア側板の補強棧が、横位置から縦位置に変更されていることも含み、エンクロージュアの鳴きを抑える方向ではなく、適度に響きの美しさをいかす方向のチューニングであることがわかる。これは、バッフルボードに約19mm厚の積層合板が採用されていることからも明らかなことである。積層合板がバッフル板に使用されたのは、正式に公表されたものとしては(筆者は以前JBLのエンクロージュアで、同じ型番のものでも、チップボードを使ったり、積層合板を使ったりしているものを見ている)、JBL初のことと思われる。

ユニット関係は一新された。ウーファーは、従来の43シリーズで標準的に使用されてきた2231A、2231H系から、振動系を一新して、リニアリティの向上をはかり、2231Aで採用されたものと同様のマスコントロールリングをボイスコイルとコーン接合部に入れた2235H。中低域(ミッドバス)は、4345と同じコンベックス型センターキャップ付新コーン紙採用の2122H(従来の4343Bに使われていた2121Hのセンターキャップの形状はコーンケーヴ型という)。中高域のコンプレッションドライバーには、ダイヤフラムのエッジ構造が一新された2421Bが採用されている。2421Bで採用されたエッジ構造は、それまでの2420が、アルテック系のそれとは逆方向に切られたタンジェンシャルエッジであったのに対して、すでにパラゴン用の中域ドライバーとして採用されている376と同様な、JBLオリジナルの折紙構造のダイヤモンドエッジ付ダイヤフラムになった。2420系のコンプレッションドライバーにダイヤモンドエッジが採用されたのは、この2421Bが最初である。ホーンと音響レンズは4345、4343B等と同じ2307+2308の組合せだ。スーパートゥイーターは、4345の発表時に小改良を受けて高域特性がより向上したという、2405である。

また、ネットワーク関係は、4345と同様に、プリント基板が採用されている。大容量コンデンサーに小容量フィルムコンデンサーを並列にする使用法や、アッテネーターのケースから磁性体を除いて歪を低減するなど、エンクロージュアとともに、技術的水準が非常に高い日本製品の長所が巧みに導入されていることが見い出せる。

なお、既にユニット関係の資料で公表されていることだが、従来までの数多くのJBLスピーカーの使いこなしの上での盲点を記しておく。それは、JBLのユニットの端子は、赤が−(マイナス)、クロが+(プラス)であり、一般的なJISなどの観念からすれば、普通に接続すると逆位相で使っていることになる点だ。ここに、JBLサウンドの秘密の一端があるが、詳細は割愛する(どのくらい音が変わるかは、自分のスピーカーシステムの±の接続を左右とも逆にしてみれば確認できる。一度実験してみることをおすすめする)。

JBL 4341

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART1」より

4ウェイ構成のモニターは、巨大な4350に始まり、4331、4333と同時期に、4341が登場する。4341は基本的には、4333に使用されたコンポーネントの3ウェイシステムに(ただし、ホーンは4331、4333で使われている2312より短かい2307に変わっているが)、25cm口径の2121ミッドバスユニットを加えた構成と考えられる。4ウェイ化にともない、エンクロージュアは同じバスレフ方式でも、台輪のついたフロアー型となっている。

4341は、中期のモデルでは、ミッドバス用のバックチャンバー容積が増やされ、これが次のモデルの4343に受継がれるが、エンクロージュアの変更以外にユニット関係、クロスオーバー周波数の変更はなく、4350を除く、4ウェイ構成の原点がこの4341である。4341は、4ウェイシステムとしては──エンクロージュア面での制約もあり──予想よりも中低域の豊かさが少なく、レベルコントロールをフルに使って帯域バランスを調整する必要があるが、それでも4343と比較すると、スケール感が今一歩といった印象である。極言すれば、それは大人と子供の差、といった表現も可能なほどだ。しかし逆にいえば、ややスリムで、センシティブな印象が、このシステムの魅力であるといえないことはない。

4341はその後、エンクロージュアに大幅な改良を受けて4343に発展し、ウーファーとミッドバスユニットにSFG磁気回路を採用した4343Bに至るが、これについては過去の本誌の記事に詳しいので、特に詳述しないでもよいだろう。この4343シリーズと4350、4350Bのギャップを埋めるモデルとして開発されたのが、46cmウーファー採用の4345であり、4345での成果を活かして、ウーファーを38cm口径としたものが、最新の4344である。

一方、モニターシステムは、2ウェイ構成がスタンダードという声は、依然として根強くスタジオサイドには残っていた。この要求に答えて、従来にない新しいアプローチで開発された新シリーズが、4430、4435であり、従来の〝43〟シリーズの全てを一新した、まったくの新世代の2ウェイモニターの登場である。

JBL 4333B

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART1」より

4333Aの黄金時代は約4年以続くが、時代の影響が色々とJBLにも及んでくる。スタジオでの物凄いハイパワードライブの影響は、アルニコ磁石使用の磁気回路の減磁としてあらわれ、特にウーファーにおいてこの点が問題として指摘されるようになった。また資源的にも、時代の要求はフェライト磁石の採用を迫ることになる。

これに対するJBLの回答が、1980年開発されたSFG回路である。SFG回路(シンメトリカル・フィールド・ジオメトリー)とは、フェライト磁石の減磁に強いメリットを生かし、磁気歪みを低減したJBL独自の磁気回路の名称である。

SFG磁気回路を使う2231Hをウーファーに採用した新モデルが、4333Bである。4333Bの、フェライト系磁石を使う磁気回路独特の、厚みがあり、エネルギー感を内蔵した力強い低域には新鮮な印象を受けた。アルニコ系磁気回路では、重低音再生を指向すると、とかく、低域レスポンスがウネリがちで、低域から中低域にかけてのスムーズさを失いがちだが、SFG回路ではその点が問題なく、安定感のある豊かな低域エンベロープを聴かせる。これが4333Bの最大の特長であり、JBLモニターで最も周波数レスポンスがナチュラルな、完成度が非常に高い傑出した製品だ。

JBL 4333A

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART1」より

3ウェイ構成の最初の製品が、4333であることは、前述したが、本格的な3ウェイ構成らしい周波数レスポンスとエネルギーバランスを持つシステムは、4333Aが最初であろう。4333Aでは、エンクロージュア外観が変わり、バッフルボード上のユニット配置とバスレフダクト位置が大きく修正されるとともに、板厚もバッフル板を除き従来の約19mmから約25mmに増加している。

使用ユニットは4333と変わらないが、エンクロージュアの強化により、重量感があるパワフルな低域をベースに、充実した中域とシャープに伸びた高域が、3ウェイ構成独特のほぼフラットな周波数レスポンスを聴かせ、システムとしての完成度は、ある意味で頂点に達した感がある。

JBL 4331A, 4331B

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART1」より

4331以後、約二年弱経過して、エンクロージュアの改良を主として開発された4331Aが発表されるが、システムとしては、バランス上で高域が少し不足気味となり、3ウェイ構成が、新しいJBLモニターの標準となったことがうかがえる。

その後、4331Aは、4331Bに変わるが、豊かな低音に比べ、高域が明らかに不足し、これは、2405を加え3ウェイ化する必要があるシステムといえるだろう。

JBL 4331

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART1」より

このシステムは、エンクロージュアのデザイン、使用材料の板厚などはほぼ4320、4325を受継いでいる。しかし、バッフルボード上のユニット配置関係の変更を受けている。つまり、3ウェイ化する場合の2405の位置が4320、4325時代とは異なり、ウーファー、ホーン、ドライバーと一直線上に配置されている。また、バスレフポートが2個から1個に変更された。ユニット関係も、音響レンズと2420ユニットを除き新型に置換えられている。

まず、ウーファーは、ボイスコイル口径は同じ4インチではあるが、磁束密度が高い130A系の2231Aとなり(2215の11000ガウスに対し2231Aは12000ガウス)、ハイフレケンシー用のホーンが全長が長い(2307の約22センチに対し約29センチ)2312となったが、クロスオーバー周波数は、800Hzで4320と変わらず、システムのインピーダンスが、ソリッドステートアンプに対応して8Ωに変更されたのも人きな改良点である。

容積の制約のあるエンクロージュアで低域レスポンスを充分に得る目的で、2231AはそれまでのJBLのウーファーと比べ振動系重量が増加していて、これによる能率の低下を磁気回路の強化とボイスコイル・インピーダンスを低くすることで補っている。近代スピーカーユニットとしては、きわめてオーソドックスな設計手法の採用と思われる。システムの出力音圧レベルは、93dB/W/mと発表されており、4320の国内発表値97dB/W/mに比べ4dBのダウンとなっている。しかし、4320の出力音圧レベルは、JBL発表値からの換算値であるため、現実には、前値ほどの能率低下ではない様子だ。ちなみに、EIA感度48dB(1ミリワット入力時、30フィート地点)と発表されている。

4331は、4320と比較すると一段と低音の量感が増加しているほか、聴感上の帯域バランスはホーンが延長されたため、中域エネルギーが増大してよりフラットになった。しかし低域の音色は、やや重い傾向となった。このシステムもオプションのネットワークと2405を追加すれば、3ウェイ化できるが、4320の場合よりも軽度ではあるが、中域のエネルギーが弱まる傾向を示し、基本的に2ウェイ構成独特のチューニングが施されているのがわかる。

この4331は、いわば、JBLモニターが、4320/4325までの2ウェイ構成をスタンダードとする立場から、3ウェイ構成に発展するプロセスに登場したモデルで、JBLモニターで、2ウェイ構成の魅力を残す最後のシステムといった意義が惑じられる製品である。

なお、2ウェイ構成モデルの派生的なシステムとして、4331と同時にバイアンプ方式の4330が発表されている。そしてこの4330に対応する、3ウェイシステムのバイアンプ専用モデルが4332である。

JBL 4350

井上卓也

ステレオサウンド 62号(1982年3月発行)

「JBLスタジオモニター研究 PART1」より

マルチウェイ化の発端は、4331や4333に先だって開発された、大型4ウェイ構成の4350の開発にあると考えられる。オーディオ帯域を、フラットなレスポンスとエネルギーバランスよく再生するスピーカーシステムを考えれば、低域、中低域、中高域、高域と4分割する4ウェイ構成が、最小の帯域分割数であり、位相特性的に考えれば最大の帯域分割数といえるだろう。

JBLは、4350で初めて4ウェイ構成を採用するとともに、クロスオーバーネットワークに、一部エレクトロニック・クロスオーバーを導入した。4350では、低域と中低域以上をエレクトロニック・クロスオーバーで分割し、2台のパワーアンプでドライブする〝バイ・アンプ〟方式を採用している。このシステムの開発は、その後のJBLモニターの、マルチウェイ化と、バイ・アンプ方式という新しい方向への発展を示唆している。

最近のコメント