アイワのカセットデッキAD7600の広告

(オーディオアクセサリー 1号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 117

アイワ AD-7600

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

マイクロ MD-7, MD-1000

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

エクセル ES-70S typeII, ES-70SH typeII, ES-70E typeII, ES-70EX typeII, ES-70EX, ES-801

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

トリオ KT-7700, KT-5500

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

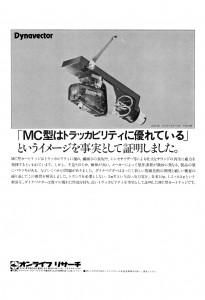

ダイナベクター OMC-38

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

テクニクス EPA-101L, EPA-102L, EPA-121L, PLUSARM-101T, PLUSARM-102T, PLUSARM-121T, EPC-205C-II, EPC-205C-IIL, EPC-205C-IIH, EPC-405C, EPC-440C

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

ビクター TT-101

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

オーディオクラフト AC-10E

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

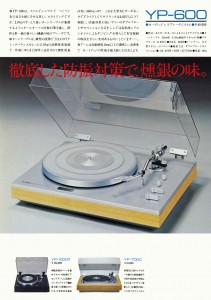

ヤマハ YP-600

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

ダイヤトーン DS-251MKII, DS-261

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

オットー SX-441/II

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

ヤマハ YP-800

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

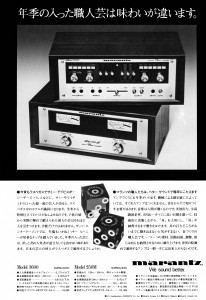

マランツ Model 3600, Model 250M

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

マクセル UD-XL

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

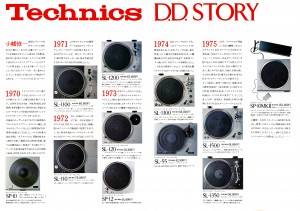

テクニクス SL-1100, SL-1200, SL-1300, SL-1350, SL-1500, SL-55, SL-110, SL-120, SP-10MKII, SP-12

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

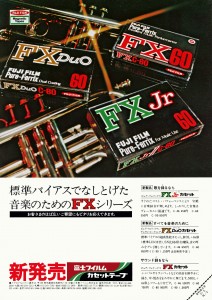

富士フィルム FX, FXJr, FXDuo

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

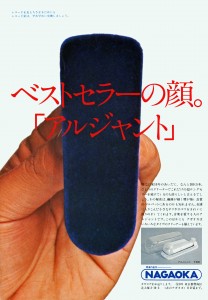

ナガオカ ARGENTO

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

オーレックス PC-5080, PC-4060, DA-12, ATT-30, AT-240, HR710

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

スタックス UA-7, UA-70

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

サウンド STO-140, STC-11

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

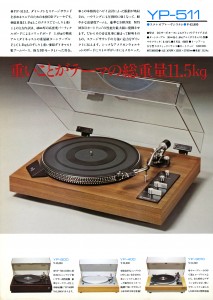

ヤマハ YP-511

Posted by audio sharing

on 1976年2月21日

No comments

最近のコメント