サンスイのアナログプレーヤーSR3030の広告

(スイングジャーナル 1969年1月号掲載)

サンスイ SR-3030

アルテック 419A

菅野沖彦

スイングジャーナル 1月号(1968年12月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

アルテックといえばオーディオに関心のある人でその名を知らぬ人はあるまい。アメリカのスピーカーといえば、アルテックとジムランの名がすぐ浮ぶ。ジムランはもともとアルテックから分れた会社で、アルテックがプロ用機器をもっぱら手がけジムランが家庭用を主力にしていることもよく知られている。もっとも、このプロ用と家庭用なる区別は、なにによってなされるのかははなはだ不明瞭であって厳重な規格や定義があるわけではない。しかし、現実にその両者の差は優劣ということではなくて、製品のもっている特長、個性に現れているといってよいだろう。

ところで、スピーカーというものは、音響機器の中でももっともむづかしいものであることはたびたび書いてきた。つまり、優劣を決定するのに占める物理特性のパーセンテージがアンプなどより低いのである。直接空気中に音波を放射して音を出すものだけに使用条件や音響空間の特性も千差万別で、そうした整備統一も容易ではない。そして音質、音色の主観的判定となると実に厄介な問題を包含しているわけだ。それだけに、業務用、一般用という区別はスピーカーにとって大きな問題とされる。業務用スピーカーといえばモニター・スピーカーといったほうが早く、モニター・スピーカーとはなにか? という論議は時々聞かれる。

モニター・スピーカーはよくいえば基準になり得る優れた特性のスピーカーというイメージがあるし、逆にひねれば味もそっけもない音のスピーカーというイメージにもなるのではないか。

この辺がモニター・スピーカーとは何かという論議の焦点だ。私としては、モニター・スピーカーと鑑賞用スピーカーの区別は音質や音良の面ではつけるべきではなく、良いスピーカーはいずれにも良いと考えている。強いてモニター・スピーカーに要求するとすれば、許容入力であって、少々のパワーでこわれるものはモニターとしては困る。実演と同次元で再生することが多いから、かなりの音量をだすことが必要なのである。ただし、許容入力は常に能率とのバランスで見るべきで、同じ20ワットの入力でも能率が異れば出しうる音量はまったくちがってくる。この点、アルテックのスピーカーはすべて大変能率がよく、許容入力も大きい。絶対の信頼感がある。そしてさらにその音質は音楽性豊かというべき味わいぶかいものだ。

今度発売される419Aというユニットは30cmの全帯域型で、きわめて独創的なものだ。バイフレックスといって2つのコーンが一体になったような構造で1000Hzをさかいに周波数を分担している。この2つのコーンはそれぞれ異ったコンプライアンスと包角をもっており、さらにセンターにアルミ・ドームのラジエターで高域の輻射をしている。これは30cmスピーカーとしては小型なパイプダクト式のキャビネットに収められ〝マラガ〟というシステムとして発売されるという。

私の聴いたところでは実に明晰な解像力をもっていて音像がしっかりときまる。固有の附随音が少く、抜けのよいすっきりとした再生音であった。マッシヴなクォリティは他のアルテックのスピーカーに共通したものだ。また能率のずばぬけてよいことも特筆すべきで.大音量でジャズを肌で感じるにはもってこいのスピーカーであろう。モニターとして鑑賞用として広く推薦したい製品。

欲をいうならば最高域が不足なので、同社の3000HトゥイーターをN3000Hネットワークと共にブラスすると一段と冴えると思う。

ラックス SQ505

岩崎千明

スイングジャーナル 1月号(1968年12月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

昭和のごく初めのラジオが普及期を迎える頃から、戦前の電蓄大流行の時期は今日のステレオ大全盛期と同じように多くの国内の新進メーカーが隆盛をきわめた。その中にあって、高品質のスイッチ、端子類、ソケットの類のメーカーで規模は大きくないが、ひときわ有名だった錦水堂というキャリアの長いメーカーが関西にあった。このメーカーはトランスをも手掛けていた。このトランス類を初め、全商品ともかなり高価であったが、みるから豪華な神経の行き届いた仕上げのたまらない魅力であった。私の家に戦前直前、つまり昭和16年頃作られたと思われる錦水堂と銘うった多接点のロータリー・スイッチがあるが、引張り出して確かめたら30年後の今だに接点不良を起すことなく、使用に耐えそうである。この錦水堂こそ、今日のラックスなのである。

高品質という言葉はいろいろな意味を持っているが、ラックスのアンプの場合は特に信頼度が高いという点が強いようだ。

ラックスのステレオ・アンプにSQ5Bというのがあるが、これは昨年末やっとカタログから姿を消したが、過去8年間にわたって、ままりステレオが始まってから、ずっと作られていたという日進月歩の電子業界にあって、まったくまれな存在の驚くべき製品であった。これも高い信頼性の裏付けであろうが、こんな例はラックスではちょっとも珍しくはない。SQ38Dというアンプもそうだ。今から4年前の製品で、しかも今なおマイナー・チェンジを受けたSQ38Fが現存し、管球式のステレオ・アンプとして貴重な存在にある。昭和初期からのラックスのポリシーは、ステレオ全盛の今日なお輝きを失っていない。トランジスター・アンプが各社からぞくぞく発表されるや、管球アンプで「もっとも頼りになるアンプ」う送り続けてきたラックスの、トランジスター・アンプが待たれた。それが1昨年末発表されたSQ77Tであり、そのデラックス・タイプが、301であった。SQ301は、管球アンプの音を、トランジスター・アンプによって実現すること技術を集中したと伝えられた。それは当時の他社のトランジスター・アンプとはかなり異った音色で、それが、ファンだけでなく専門家の耳さえも賛否の両論に別かれさせた。これはSQ301の存在が、アンプ界において大きなウェイトを占めていたからにほかならない。

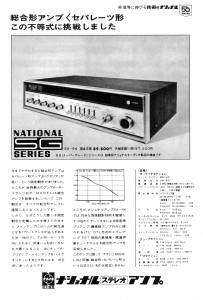

’68年後期、つまり昨年の後半になってやっとラックスも今までにない意欲的な姿勢を示した。それがSQ505、606アンプの新シリーズの発表なのである。この新製品は、まさにラックスのイメージを一新した。ここには今までの、のれんを意識した老舗の感覚は見当たらない。しかし今までの永いキャリアは、全体の貫禄の中にずっしりと感じることができる。だがパネルにおけるデザイン、アンプ全体の仕様はまるで違う。フレッシュだ。まるでジムランのインテグレイテッド・アンプSA600にあるような、センスのあふれる仕上がりだ。パネルやつまみのつや消しや磨き仕上げの良さにもその新しいセンスがみられ、しかもスイッチの感覚に昔からの技術的神経の細かさが指先を伝わってくる。このアンプの音は前作得スキュー301とはかなり違う。もっと澄んだ音で、301をソフト・トーンとすればかなりクリアーな感じである。しかし、それでも他社のアンプとくらべると暖かさを感じる。いわゆる真空管的といわれているウォーム・トーンだ。

つまりラックスのアンプに対する音楽的良心はフレッシュなセンスのSQ505にも少しもがけりなく光っているのを感じる。

サンスイ SP-50, SP-100

ラックス 25C43, 25C44, 30C74, SQ38F, SQ78, SQ301, SQ505, SQ606, WL313, WL515, P-22

ソニー STR-6500

パイオニア C-550

トーレンス TD124

岩崎千明

スイングジャーナル 12月号(1968年11月発行)

「ベスト・セラー診断」より

「縁(円)の下の力持ち」という言葉がぴったりのハイ・パートがターンテーブルだ。事実ハイ・ファイ装置がそのすばらしさを発揮しようとすればするほどターンテーブルは重要となる。装置が高級なら高級なほど、その性能を十分に引き出すためにターンテーブルが重要になってくる。

さて、10数年近く前のことだったが、あるスピーカーの大メーカーの定例コンサートで用いるアンプに初めてOTLを使用したことかある。OTLアンプがメーカーによって公開の場で鳴らされた最初のことだった。大出力真空管を10数本並べたそのアンプは、今までになく高性能を発揮し、とくに超低域のものすごい底力には目をみはったものだった。低音出力が落ちるトランスがないためであるが、そのアンプを試聴したときに当時の市販ターンテーブルはすべてゴロが出て使いものにならなかった。その時点において海外製品もすべて失格であった。そのメーカーのYは有能なのでベルト・ドライヴ・モーターを作ってコンサートは無事終ったように記憶する。

セットが高級化すればするほど、保守的で伝統的な技術によって作られる部分でありながら、性能の向上が求められる部分といえる。

ステレオ時代になり、レコードの水平方向に加え垂直方向にも音が吹き込まれるようになり、ターンテーブルの性能はさらに高度なものが望まれるようになる。そしてベルト・ドライヴ機構が高級品の常識にさえなってきた。さらに最近は〝2重ターンテーブル〟が新技術として注目されてきている。

この2重ターンテーブルは、小口径の軽いメインテーブルが、ベルトドライヴされそのテーブルの上にドーナッツ状の重い大口径テーブルが乗ることになっている。これにより、モーター軸が太くなるので、ベルトに力が加わりトルクが増し、しかもモーター軸が極所的にぴっぱることがなくなるので、ベルトの部分ののびがなくなる。さらにターンテーブルの外周部分だけが重いのでフライホイール(はずみ車)効果も大きく、機構的、動作的に理想といえる。これが今まで国内製品で実現しなかったのは、2つのターンテーブルがぴったり合うのがむづかしくまた経年変化により外側がそったりしてしまうことであった。

さてこのすぐれた機構を最初に実現したターンテーブルこそ、スイスのトーレンス社のTD124である。しかもこのターンテーブルはなんと1950年代の後期、つまり今から10年前に製品化されているのである。

トーレンスTD124はさらに大きな技術を内蔵する。そのひとつは、モーター軸がベルトをドライヴするのではなく、一度アソビ車(アイドラー)を介してベルトをドライヴしている点である。つまり、これによりモーター自体の振動は2重に吸収され弱められる。それからもうひとつは2つのターンテーブルの上にさらに軽金属のプレートが乗っていて、これがインスタント・ストップ(瞬間停止)のときちょっと動くことにより、メインテーブルの回転と関係なく停止できうる点だ。このサブ・プレートの入っているおかげでカートリッジの磁界の影響を防ぐことができるのも大きな利点である。

67年末より、外部分の重量級テーブルも軽金属にかえられII型と改められた。これで、いかに強いマグネットのカートリッジを用いても、テーブルの金属を吸引して針圧が変るという欠点も完全に解消した。

ヨーロッパを廻ると、各国のスタジオで業務用として使用されるトーレンスTD124をしばしば見かけるという。今後もプロ用、高級マニア用として、ますます注目を集めるターンテーブルであろう。

最近のコメント