サンスイのプリメインアンプAU-D907F EXTRAの広告

(モダン・ジャズ読本 ’82掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 27

サンスイ AU-D907F EXTRA

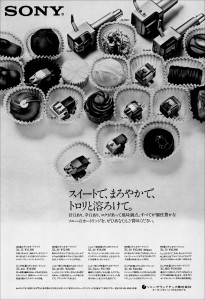

ソニー XL-15, XL-30, XL-40, XL-44L, XL-44, XL-50, XL-55pro, XL-70, XL-88, XL-88D

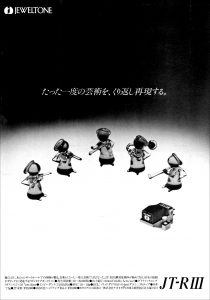

オットー RD-D65

マイクロ SX-777

井上卓也

ステレオサウンド 61号(1981年12月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

プレーヤーシステムは、主要構成部品が機械的なメカニズムで成り立っているために、エレクトロニクスの技術がモーター系に導入されたDD型といえどもターンテーブル、シャフト、軸受けといった基本メカニズムに予想をはるかに上廻るほどの精度や剛性をもたせないと、回転精度やワウ・フラッターなどの物理的な計測データがいかに高くとも、結果としての音質を優れたものにすることは不可能に近い。

このメカニズムが音質を決定するという事実が認識され、測定値が非常に優れたDD型プレーヤー全盛であるにもかかわらず、古典的なべルトドライブや糸ドライブのシステムがこれならではの充実した音の魅力により、特に高度なファンの心を捉えているのは見逃せないことである。

ベルトや糸ドライブプレーヤー復活の原動力となったマイクロから、新しくエアーベアリング方式、コモンモード・カップリング方式といった自社開発の特許方式を採用した糸ドライブ・アームレスプレーヤーSX777が発売された。

碁本構成は、既発売のBL111と同様にプレーヤーキャビネット内に主要構成郡品を収納したタイプで、家具的にも完成度が高く、メカニズム派のみならず音楽ファンにも好適なシステムである。ターンテーブルは重量10kgの砲金製で、16mm径シャフトと軸受け間はオイルバス方式。シャフトと軸受けは精密ラッピング加工の鏡面仕上げだ。軸受け構造はエアーベアリング方式、ターンテーブル内側に圧縮空気を送り込んで最大0・03mm浮上させ、超スムーズな回転を得る。同時に、シャフトアッセンブリーとアームマウントを一体化したコモンモード・カップリング構造を含め、空気による制動効果で共振をダンプするメリットをも持つ。なお、糸ドライブ用材料はアラミド系、12・1μmの繊維を13本撚りとするこで長期間にわたり初期特性を維持できる最適の材料選択だ。回転数チェックは内蔵ストロボをクォーツ回路で点灯させる方式採用。駆動モーターは直流FGサーボ型で、強力電源部採用だ。

SME3010Rと組み合わせたSX777は、各種カートリッジに対し瑞々しい質感の再現、緻密で躍動感のある表現力とアナログディスクならではの独自の魅力をサラッと聴かせる実力の高さを示した。

ソニー HA-T1

井上卓也

ステレオサウンド 61号(1981年12月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

MC型カートリッジ本来の優れた音質を楽しむためには、ハイゲインイコライザーが標準的な装備となっているとはいえ、やはり、専用の昇圧トランスかヘッドアンプを使うのがオーソドックスな使用法だ。

この2種類の昇圧手段のいずれを選ぶかについては、従来からも諸説があり、簡単には割切れない。個人的な考えとしては、数Ω以下の低インピーダンスMC型は昇圧トランスを、それ以上の中・高インピーダンスMC型についてはヘッドアンプの使用が好ましいと思う。低インピーダンス型独特の、低電圧・大電流で発電効率の高いタイプは、トランスのもつ電圧・電流の比を変えられるメリットを活かし、高電圧・小電流に変換する。つまり、電圧を高くし、その分だけ電流を減らしてMM型同等の出力電圧に昇圧して使うべきと思うわけだ。

これに対して、インピーダンスの高いMC型は、出力電圧はやや高いが発電効率は低インピーダンス型より低く、小電流しか流れず、インピーダンスが上がるほど電流が減る。つまり、電圧型に移行するため、それならヘッドアンプで増幅したくもなる。

今回、ソニーから発売されたHA−T1は、昇圧トランスの性能を支配するコア材に、理想の材料といわれるアモルファス(非晶質体)磁性材を採用した注目すべき新製品である。この新材料は、従来のパーマロイ系磁性材と比べ、低域での歪が少なく、高域での磁気損失が少なく、広帯域にわたりフラットな特性が得られる特長がある。

今回採用された新材料は、ソニー・マグネプロダクツで開発、製造された35μmのハイファイ用アモルファス磁性材である。最近のディスクの大きなダイナミックレンジに対応するために大型のコアを使用し、入・出力特性のリニアリティを大きくとりダイナミックレンジを確保している。コイルは、コア材の優れた特性を十分に発揮させる目的で、無酸素銅線の多重分割巻き採用である。高・低インピーダンス切替スイッチは銀ムク密閉型。金メッキピンジャックなど信頼性の高い部品を採用している。

HA−T1は、粒立ちが滑らかで、誇張感なく伸びた帯域バランスをもつ。いわば、トランス独特な緻密な力強さと、ヘッドアンプ特有の分解能が高く広帯域である利点を併せもつといった印象である。一聴に値する、新しい魅力を備えた注目製品だ。

オーディオテクニカ AT1000, AT1000T

井上卓也

ステレオサウンド 61号(1981年12月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

現時点で最高のMC型カートリッジの座を狙って開発されたAT1000は、すべての基本性能をオーソドックスで妥協のない設計で追求し、最良の音を求めて完成された製品だ。特長といえるのは新素材でも新発電メカニズムでもなく、多年にわたる技術集積の粋と無形のノウハウ、さらに超精密加工精度を集大成したことにある。

発電機構は、左右チャンネル用2個のバナジウム・パーメンダーコアに高純度銅線を巻いた左右独立型コイルを、軽量、高剛性のVCモールド材に埋め込んだ、独自のデュアルムービングコイル方式。カンチレバーは外形0・25mm角、全長4mmの天然ダイア製。上下左右を先端幅0・18mmに2面テーパードカットし、先端にAT33Eに採用した針先より1ランク軽量な0・06mm角楕円チップを剛体接合してある。この振動系と、サマリウムコバルト磁石とバナジウム・パーメンダーヨークの磁気回路により、3・5Ωの低インピーダンスで0・1mVの出力電圧を得ている。

ダンパー構造は、水平方向を2層ダンパーで制御し、垂直方向にはバーチカルスタビライザーを採用して適切なコンプライアンスにコントロールする方式。垂直トラッキング角度は正確に23度にセットしてある。

マウントベースは切削加工アルミ製で、要所に制動材を付加した無共振構造。しかも自重を7gに抑えた軽量設計で、振動系と磁気回路はベースに直接ネジ止のする単純で剛性の高い方法を採用している。金メッキの出力端子はボディ内部に延長した出力リード共用型で、伝送ロスが少ない。カートリッジボディ底面も金メッキ加工され、防振性とシールド効果をもつ。アルミ削り出し表面深層アルマイト処理の専用付属シェルは、セラミックに匹敵する高硬度が特長で左右傾きとオーバーハング調整機構付。

AT1000と同時発売のAT1000Tは、3Ωと20Ω/40Ωピンプラグ差し換え式。切替スイッチレス設計の専用トロイダルトランスを左右各2個、合計4個使用した設計が特長で、外部ケースは8kgの自重からわかるように銅メッキ厚肉鋼板製だ。

両者の組合せは、ダイアカンチレバー独特の固有音を抑え、ダイレクトでダイナミックな魅力だけを活かした、完成度の高い音を聴かせる。この正確で実体感のある表現力の高さは、MC型の最高峰を思わせる。

テクニクス SB-8

ビクター Zero-1000

井上卓也

ステレオサウンド 61号(1981年12月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

ワイド・アンド・ダイナミックを標傍するZeroシリーズのスピーカーシステムは、Zero5/3にはじまる。現在ではスコーカーにファインセラミック振動板を採用したZero5F/3F、トゥイーターに同じ振動板を採用した2ウェイ構成のZero1Fを加えた第2世代のシリーズに発展し、爽やかに拡がる音場感の豊かさと、明るくダイナミックな表現力により好評を得ている。今回は、平面振動板ユニット採用のZero7の上級機種として、シリーズのトップに位置づけられるZero1000が登場した。

ユニット構成は、標準的な3ウェイ構成に、さらにスーパートゥイーターを加えた4ウェイ方式。ファインセラミック振動板を初めてウーファー用コーンに導入した32cm口径ウーファーをベースとし、同じ振動板材料を、これもドーム型スコーカーに初採用の7・5cm口径ユニットを中音に、トゥイーターも同様な3・5cmドーム型、それに独自のダイナフラットリボン型のスーパートゥイーターから成る。

ウーファーコーンのファインセラミック化は、コーンの固有キャラクターの原因となる不要な高域共振を排除し、剛性が高いため大振幅時にも空気圧でコーンが変形したり歪むことがなく、透明でクリアーな、色づけのない安定したベーシックトーンが得られるメリットがあるという。

スコーカーとトゥイーターは、半球に近いドーム形状を採用している。これは、モーダル解析により求めた理想的な形状とのことで、周波数特性、指向性ともに優れた基本設計である。特に、7・5cm口径のスコーカーユニットは、80年代のドーム型ユニットらしい設計で、従来のハードドーム型ユニットとは基本的な設計が異なっている点に注意したい。

一般的に、ドーム型スコーカーでは振動板の前にイコライザーを設けるが、Zero1000のユニットにはイコライザーがない。ダイアフラムの内側も、従来は振動板材料固有のキャラクターを抑える目的で制動剤を塗布したり、貼りつけたりしてコントロールする例が多かった。この方法は、確実で容易な手段であるが、振動板重量が増加し、能率の低下や聴感上での鋭いピークの伸びや分解能を損ないやすく、せっかくの高剛性、軽質量のメリットが活かせないためにダイナミックスを抑える傾向が強い。Zero1000では、振動板を直接制御する方法を排除し、ファインセラミックの利点がフルに活かされている。この、イコライザーレス、フリーダンプダイアフラムの2点は、進歩した設計による現代ドーム型ユニットの特長で、今年登場の、優れたハードドーム型ユニットを採用した高級ブックシェルフ型システムに共通の、注目すべき技術革新である。

エンクロージュア型式は、Fシリーズがすべてバスレフ型であることと対比的に、完全密閉型であるのがZero1000の外観上の特長であろう。エンクロージュアは、一般的にチップボードや積層板といった板材を切断して組み立てる方法が採用されているが、Zero1000のエンクロージュアは、それとは根本的に異なった材料が導入されている。

ブルーグレイ調にカラーリングされたフロントバッフルは、フラットバッフルでは避けられない回折効果による指向性の乱れを俳除するために、微妙なカーブを描くスーパー楕円形状が採用されている。4個のユニットを直線配置とすると、ユニットマウント用の穴をあけることによる強度不足が問題になってくるが、今回はこの解決方法として、最も響きが美しい木材を超えるヤング率や内部損失をもった特殊レジンを材料に選択している。さらに、一体成型モールドの利点を活かして、バッフル裏側に強度を確保する目的で複雑なリブ構造を施し、理想的なフロントバッフルを作りあげている。実際に叩いてみても、その響きは木材と判断しかねる印象だ。また、裏板部分も、エンクロージュア内部の定在波の処理やユニットの背圧問題、不要振動の排除などの多角的な影響を抑えるために、裏板中心部分の板厚が最も薄く四隅が厚い、逆ピラミッド型に裏板内側が成型されている。この特殊形状を、チップボードを一体成型するウッドキャスティングにより可能としている。なお、側板、天板と底板は、一般的な板材使用である。

ネットワークも重要な部分だが、高級機相応の高品質、低損失設計であり、レベルコントロールは定インピーダンス・ステップのスイッチ切替型である。

その他構造上の特長として、低域のダイナミックレンジを拡大するために、ウーファーの磁気回路ブロックとエンクロージュア裏板間を強力なボルトでつなぎ、最適位置で固定してあるのも見逃せない。

ややトールボーイ型のZero1000は、ステレオサウンド試聴室では床上約25cmほどに設置して、最適バランスが得られる。音の粒子は細かく滑らかで、基本的に柔らかい音とナチュラルに伸びた帯域バランスをもつ。音の反応はシャープでダイナミックであり、誇張感のない実体感とディフィニションの優れた音場感の透明さは、紙のコーン採用のシステムとは異次元の再生能力だ。使いこなしには努力を要するが、その結果は想像を上廻る見事なものである。

デンオン DP-100M

井上卓也

ステレオサウンド 61号(1981年12月発行)

「THE BIG SOUND」より

業務用プレーヤーシステムでは最高の性能と信頼性を誇るデンオンの最高級大型プレーヤーシステムが、現実に姿を見せたのは昨年のオーディオフェアであったが、今回、ついに製品として発売されることになった。

受註生産として発売されるこのモデルには、電子制御方式の標準型トーンアームが付属したコンプリートなプレーヤーシステムDP100Mと、アームレスタイプのDP100の2機種があるが、その基本型には変りはない。

デンオンのフォノモーターは、回転系性能を向上させるために、DD型の最初期からいちはやく高精度磁気記録検出方式によるスピード制御を開発。ほかにも回転の滑らかなACサーボモーター、クォーツ位相制御をはじめ、アコースティックフィードバック対策として開発された2重構造ターンテーブルやアームフローティング機構、さらに水平・垂直両方向を電子的にダンピングする電子サーボアームなど、独自の技術内容をもつ開発がアクティブに行なわれており、すでにもっとも信頼すべきメーカーという高い評価を確立している。

今回、DP100Mに採用されたモーターは、本来カッティングレーサーや放送局用プレーヤー用に開発されたアウターローターAC3相サーボ型で、AC3相駆動方式とすることにより、振動や逆転トルクとして働く回転磁界の3の倍数次高調波が打ち消し可能となった。また、ローターとステーターの間にギャップ差があっても磁束が自動的に均一となる特殊巻線方法、防振構造の採用とあいまって、SN比90dB(DIN−B)とワウ・フラッター0・003%WRMS(回転系)を実現している。

ターンテーブルは、重量6・5kgの厚肉アルミ鋳物製。モーターのローターに固定された下部ターンテーブルとレコードを載せる上部ターンテーブルは、フルイドダンパーとスプリングによる2重構造で、音響的ハウリングに強く、固有振動が少ない独自の機構設計である。

モーターシャフトは直径14mm、SU304材を使用し熱処理、研磨、ラッピング仕上げが施されている。ラジアル軸受けは銅錫合金系材料を使用、スラスト軸受けはサファイア使用であり、ターンテーブルに8G以上の外力が加わると緩衝機構が動作して保護する設計だ。

トーンアームは電子制御型で、トーンアームの低域共振による影響を最少値とする低域カットオフ周波数調整と、低域共振レベルを抑えるダンピング量の調整が可能である。針圧対応アンチスケーティング機構、アームリフターも電子的にコントロールされ、リフターの下降スピードも微調整が可能だ。機構的には、ストレートとS字型パイプアーム交換方式のスタティックバランス型。ストレートアームのヘッドシェルは、3層ラミネート構造による無共振型である。なお、高さ調整はヘリコイド式で、約8mmの範囲で可変することができる。トーンアーム取り付け部分は、ターンテーブルと同様、スプリングとオイルダンパーによりフレームは重量級の厚肉アルミ鋳物製で、スプリングとオイルダンパーにより固有振動を3・5Hzに設定したインシュレーターを装備する。このインシュレーターは、付属の6角レンチを用いて最大10mmの高さ調整が可能であるため、プレーヤーの水平をとることもたやすい。

操作系では、15mm厚のガラスを使用した自照式パワースイッチとスタート/ストップスイッチ、回転数およびピッチのデジタル表示窓と並び、右端にはアームリフタースイッチを配している。ポケット内にはSPレコード用の78回転を含む3スピードの回転数切替、0・1%ピッチで±9・9%までクォーツロックのまま可変で切るシンセサイザーピッチコントロールのプッシュボタン・スイッチ、ダンピング、カットオフ周波数、リフター降下速度、アンチスケート調整の回転型ツマミが収納されている。

DP100MにS字型パイプをマウントし、重量級MC型カートリッジから軽量級MM型カートリッジにいたるまで、数種類の製品を使って試聴をはじめる。基本的には、スムーズでキメ細かく滑らかな帯域レスポンスがナチュラルに伸びた、デンオンのサウンドポリシーを備えている。しかし、カッターレーサー用のモーターを備えた、全重量48kgという超重量級システムであるだけに、重心は低い。本来の意味での安定感が実感できる低域をベースとした、密度の濃い充実した再生音は、DD型はもちろん、ベルトや糸ドライブ型まで全製品を含めたシステム中でのリファレンスシステムという印象である。この表現は、このDP100Mのために用意されていた言葉である、といいたいほどの音質、信頼性、性能の高さをもつ。カートリッジによって低域カットオフ周波数調整はシャープな効果を示し、その最適値を聴感上で明瞭に検知することは、予想よりもはるかにたやすい。総合的に見事な製品である。

最近のコメント