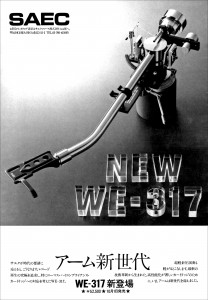

SAECのトーンアームWE317の広告

(オーディオアクセサリー 27号掲載)

SAEC WE-317

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

オーレックス XR-Z90

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

RGR Model Four, Model Five, ニッティ・グリッティ Nitty Gritty I, Nitty Gritty III

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

シュアー V15 TypeV

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

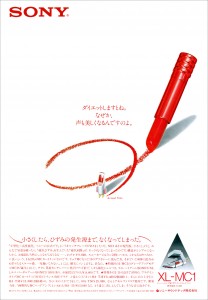

ソニー XL-MC1

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

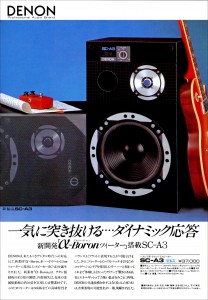

デンオン SC-A3

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

ヤマハ A-500, T-500, MC-4

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

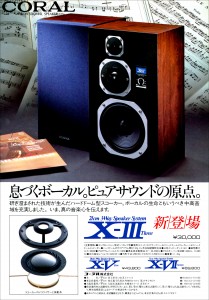

コーラル X-III

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

サンスイ XR-Q5

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

クライン SK-2

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

ディスクウォッシャー D4

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

エクセル PRO81MC, ES-10

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

テクニクス SL-P10

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

ナガオカ SOUND PIERCE

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

ドルビー DOLBY STEREO

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

BOSE 901SS

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

ビクター Zero-100

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

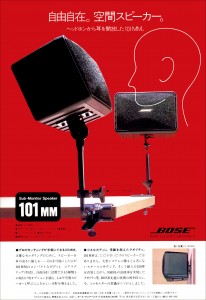

BOSE 101MM

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

まるまた陶器 IGA

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

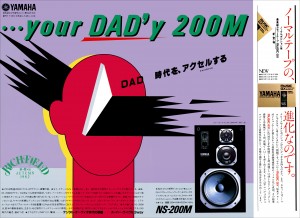

ヤマハ NS-200M, MUSIC GX

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

Lo-D DAD-1000

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

サンスイ SP-V70

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

フィリップス GP400III, GP401III, GP406III, GP412III, GP420III

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

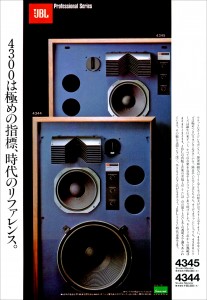

JBL 4344, 4345

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

日立電線 OFC AUDIO CABLES

Posted by audio sharing

on 1982年11月21日

No comments

最近のコメント