ラックスのプリメインアンプSQ38FDの広告

(スイングジャーナル 1971年1月号掲載)

Daily Archives: 1970年12月20日 - Page 2

ラックス SQ38FD

デュアル 1219

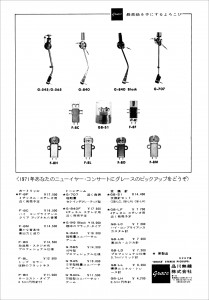

グレース F-8C, F-8F, F-8H, F-8L, F-8D, F-8M, GS-51, G-545, G-840, G-707

アルテック Santana

トリオ KA-5002

アコースティックリサーチ AR-2ax

サンスイ SL-5, SL-7, SP-10, SP-30, SP-50, SP-70, SP-150, SP-1001, SP-2002, SP-3005 etc…

オンキョー U-5000, U-6000

サンスイ SP-3005, CA-606, BA-150, CD-5A, TU-888, SR-4050

ソニー TA-1130

ビクター TD-664, SH-7

パイオニア S-55, E-1000

オンキョー Integra 725

菅野沖彦

スイングジャーナル 1月号(1970年12月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

もう今さらいうまでもなく、ソリッド・ステート・アンプの高級器のほとんどが段間を直結して、出力回路からもコンデンサーを取りのぞいたレス・プロセスのサーキットを使っているる。エレクトロニクス技術の発展は目覚ましいものがあって、それがオーディオ・アンプの電子回路にも生かされているわけだ。JBLのSA600やSE400に始ったTRアンプの全段直結回路は、今や国産の中級アンプから、普及アンプにまで採用されはじめ、アンプの伝送フィデリティの向上に大きく役立っている。回路や素子のちがいによる音質の差というものは、その設計の技術と相俟って大変大きい。オーディオ・システムのように入口と出口に複雑な変換器を抱えているアンプの綜合的な動作は、想像を絶するほど多様なものであるはずだ。諸君は入力の負荷抵抗値をかえると音質が変ることはよく御存知だろう。MCカートリッジの負荷の50kΩを100kΩにとることによって生じる微妙な音質の差を問題にするのがオーディオの世界でありマニア達だ。これはほんの一例に過ぎないけれど、イクォライザ一回路に使われるCR素子の僅かな誤差や位相管理がどんなに音質を大きく左右するものか。そして、一般には私たちの耳の能力外と考えられている50kHzや100kHzでのアンプの動特性が可聴周波数帯域内にどんなに大きな影響を与えるか。こんなことを上げつらねていたらきりがないほどである。アンプは理論的にはきわめて解析の進んでいるものだが、動的な特性をもったスピーカーをドライヴしてどんな音質を再生するかという場合にほ、まだまだわからないだらけといってもよさそうなのである。しかも、結果は、ぼくたちの感覚に対していかなる刺激を与えるかというデリカシーの極といってもよい次元での判定をさてれるものだから、そんじょそこらのコンピューターていどの大ざっばさでは間に合うまい。

ところで、オンキョーが音響機器の綜合メーカーとしての陣容を整えたのは、そのインテグラ・シリーズのアンプを出した時だ。比較的に遅れをとったオンキョーのアンプ部門としては、その回路技術、技能アイディアなども、それなりによく練られた意欲的なもので、710シリーズは力作であった。しかし、その音質はぼくにはどうしてもぴたりとこないもので、冷たく鋭くかたかった。音に血が通っていない。艶がない。ひいき目に見ても、あまりにさっぱりと淡白で、小骨の多い自身の魚のようだった。ぼくは、それをはっきり試聴記に書いたし、オンキョーの技術者にも話した。それはぼくたちのように、一般読者より、多くの製品に接する機会を持ち、メーカーと読者の間に立っている立場の人間の義務だと思うからだ。勿論、ぼくの云うことは、ぼくの主観であって、ぼくと感覚のちがう人ならば、ちがった意見になるだろう。しかし、いつもいうようにぼくは音楽という人間表現、個性表現の尊ばれるべき世界においては、徹底した主観こそ客観に連ると思っている。音響界では大変有名な学者、厨川守氏(東芝中央研究所主幹)によれば、音質評価を定心理学で結論づけると二つの結が導出され、一つは万人共通の美しい美しくないという評価であり、他は個人個人の好みであるといわれる。つまり中古車より新車のほうが誰もが快よい感じをうけるというのが万人共通評価であり、赤い車より青い車が好きだというのが個人嗜好であるというわけ。この論によれば、オンキョーのアンプは明らかにばくの個人嗜好に合わなかった。ところが今度発売された725は凄い。まったく気持ちのよい音だ。アンプとしての物理特性、動作性はぼくの見た限りでも優秀で、ハードウェアーとしてもよく練られた優秀な製品だと思う。しかも、このアンプの安定した動作から得られるパワフルなキャラクターと艶やかで、どっしりとしたバランス、深い切れ込みによる解像力の見事さは立派だ。初めに書いた最近の優秀国産アンプのライン上にある製品であり、しかも、一頭際立った優秀製品だと思う。710シリーズとはがらりと変った成長ぶりと受けとった。価格的にも、大変価値高いアンプだが、デザインにはもう一つ愛着を感じることが出来ない固さと浅薄さがあるのが残念だ。細い事はカタログを見ればおわかりだろうから、ここでは省略する。音のいいアンプだ。

フォスター G-11, G-33, G-44

テクニクス SB-400, SB-600

JBL Olympus S8R

岩崎千明

スイングジャーナル 1月号(1970年12月発行)

「supreme equipment 世界の名器を探る」より

ギリシャの神殿「オリンポス」をその名にとったスピーカー・システム、それが米国JBLサウンドの家庭用最高級システム「オリンパス」だ。

その名の由来を彷彿させる厳しゅくなたたずまいと、優雅な響きは、まさに世界スピーカー・システムの中に厳然たるJBLサウンドを代表するにふさわしいシステムであろう。

JBL社の代表的システムとして、あるいはオールホーンのレンジャ・パラゴンをたたえる識者や、さらに古くモノーラル時代の絶品ハーツフィールドを推すマニアもいるに違いない。

そのいずれもが低音ホーンロードのエンクロージュアで、折返しホーンの前者、クリプッシュ・ホーンの後者のいずれもが価格的にオリンパスの倍にも近い豪華システムである。

しかし、今日のステレオ時代、さらに4チャンネル・ステレオ時代を迎えんとする40年代における代表格としてあえてこの「オリンパス」こそ、それにふさわしいものと断じるのはいささかもためらいを要しないと思う。

大型エンクロージュアでしか得ることのできなかった重低音は、その数分の1の容積のシステムでも楽々と再生され、ここにこそ常にトップを行くJBLサウンドの技術をまざまざと見ることができるからである。

「オリンパス」のデビューしたときにはそれはバスフレックス・エンクロージュアであった。しかし、現在の低音はJBLのオリジナル製品ともいいうるパッシブ・ラジエーターによって再生される。

この方式がRCAのオルソン博士によって発表されたのは遠く戦前1936年のことだが、その直後に出たRCAの電蓄を除いては、今まで製品として市場に出たことはなかった。この方式の唯一の成功例がオリンパスであり、さらにそれに続いたランサー・シリーズのいくつかで、すべてのJBLのシステムなのは興味深い事実だ。

このオリンパスの成功こそJBL社が、以後まっしぐらに家庭用システムでの多大の成果を得るきっかけとなったことからも、また今日のJBLの偉大な存在の布石となった点からも、JBLの代表ともいい得よう。

オリンパスには2通りある。LE15A+パッシブ・ラジエーターの低音に、LE85+HL91を加えたS7と呼ぶ2ウェイ。

LE15A+パッシブ・ラジエーターの低音に575ドライヴァー+HL93の中音、075の高音という3ウェイのS8R。

むろん代表格は3ウェイのS8Rシステムだろう。

最近のコメント