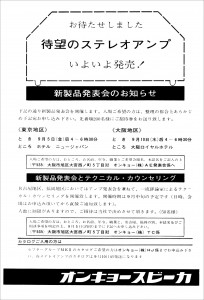

オンキョーのプリメインアンプIntegra 701、Integra 712、Integra 713、Integra 714。パワーアンプIntegra 613の広告

(スイングジャーナル 1969年9月号掲載)

Monthly Archives: 8月 1969

オンキョー Integra 701, Integra 712, Integra 713, Integra 714, Integra 613

ソニー TC-560D

サンスイ CD-5

サンスイ AU-777D

パイオニア PL-25D

ビクター ARM-1000

サンスイ SAX-150, SAX-250

テクニクス SU-2010 (Technics 50A)

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

富士フィルム S-150

アルテック A7-500, Medina

ソニー STR-6500, STR-6060

マイクロ MR-411

パイオニア CS-10, CS-A77, SA-50, SA-90, TX-50, TX-90, PL-25D, PL-31D

ビクター MCA-104, MCT-104

パイオニア SX-100TD

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1969年8月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

米国でハイ・ファイ・ショーと並ぶコンシューマー・エレクトロニクス・ショー略してCEショーがこの6月下旬にニューヨークで盛大に開かれた。今年の特長はハイ・ファイ・ショー的な色彩がかなり濃く、大規模な電気メーカーの参加がなかったかわり、各メーカーの強い意欲が強烈に出ていたという。そして特に注目されたのは日本のハイ・ファイ・メーカーの著しい進出ぶりである。

その中心はなんといってもハイ・ファイ・アンプである。この数年間、各メーカーによる米国ハイ・ファイ市場のすざましい攻勢はすでに何度も語ってきたが、その猛烈ぶりと成果が今度のCEショーでもはっきりと出てきたのである。ハイ・ファイ・ステレオ・アンプはごく一部の超高級品を除き、日本製品が市場をおさえてしまったのである。

この猛烈なアンプの進出は、しかし一朝一夕に築かれたものではない。トランジスタの回路技術、生産性の高い、しかもクォリティと信頼性の点からも米国製品を上まわる量産技術の蓄積が今日の国産アンプを創り上げたのである。

コンシューマー・レポート誌のテストにおいての報告によると、米市場における主力製品20種をテストした結果、性能も優れ、コスト・パーフォーマンスの点で推薦された製品の中の4種は日本製であった。

そのひとつの詳細なテスト表をみると多くの点で圧倒的に他をしのぎオーディオ全般にわたる優れた性

能、特に歪の少なさと120ワットの大出力特性を持っていた。その名はパイオニアSX1000TAで国内向けSX100TAと諸性能は全然変ることのない輸出用製品である。これがSX100TAの名声を、国内でも一挙に高めるきっかけとなったことは間違いない。SX100TAは、その後日本においてもチューナーつきアンプのベストセラーにのし上った。

高価な高級品に多くの魅力をおりこんでまず新シリーズを発表し、次第に普及型にその範囲をひろげていくという。いつもの方法がトランジスタ・アンプではとられなかった。それは多くの点で出おくれたが、しかし賢明な着実な戦略であった。トランジスタにつきものの、多くのトラブルや技術的難点は、まず普及型から始めることにより容易なレベルから次第に高度な技術水準に無理なく達することが可能であり、そのため製品に対するクレームは避けることができたと見られる。

トランジスタ化によって失敗した例は限りなく、そのすべては製品の不完全さによるクレームが原因であり、パイオニアはそれをもっとも安全にさけたのである。そして、パイオニアが自信をもって世に送ったトランジスタ・アンプの豪華型こそSX100TAであった。すでにあった他社の製品をもしのぐ性能は決して隅然でもなく幸運でもない。パイオニアの技術力を示したのだ。

今まで、トランジスタによるといわれたスティーリーな音は、探しても聞き出すことが出来ない。ウォーム・トーンといわれた管球アンプ特有の音と共通のサウンドが、片側50ワットという強烈な迫力を秘めて発揮されたのである。その音の秘密は従来のこのクラスのアンプをひとケタ下まわる歪の少なさが大きな力となっているように思われる。

SX100TAのパネル・デザインを改め、スイッチをまとめたのがSX100TDである。米国市場にはさらにパワーアップしたSXT1500Tもあるが、チューナーつきアンプのロング・ベスト・セラーとして、世界の市場に君臨してすでに2年、この級のアンプの新型はおそらく必要ないだろう。まぎれもなく世界一のチューナー・アンプなのだから。

ビクター AST-150TS

ビクター GB-1B

パイオニア T-4000, T-5000, T-6000

オーディオテクニカ AT-VM3

菅野沖彦

スイングジャーナル 9月号(1969年8月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

カートリッジは手軽に差変えて使えるので、ちょっとオーディオにこった人なら2〜3個はもっているものだろう。というよりは、お金が貯って、良いカートリッジが発売されたと聞くと、つい買ってきて使ってみたくなるのが人情。事実、カートリッジを変えると良悪は別にしても音が変るからついつい、これで駄目ならあっちでは……ということになるものだ。もっとも、カートリッジというものは、それを取付けるトーンアームと一体で設計されるべきもので、うるさくいえば、先ッチョだけを変えるというのは問題がないわけではない。だから、同じアームにAとBのカートリッジをつけ変えて、Aがよかったからといって一概にAのほうが優れたカートリッジだと断定できない場合もあるのである。アームを変えたらBのほう力くよくな

る可能性もあるのだ。そこで、カートリッジを差変えて使うことのできるトーンアーム、いわゆるユニバーサル・アームは勢い高級な万能型でなければ回るわけであるが、今回のテストには英国製のSME3009を使用した。国産にも優れたアームが多数あるが、このSMEのアームは精度の高い加工とスムースな動作、ユニバーサル型としての妥当な設計、そして外国製ということで国産アームよりも客観性があると考えられるためか、研究所の測定などにも、現在ではこのアームを使うことが常識となっている。

アームの条件について前書きが長くなってしまったが、この試聴記はSJの試聴室で実際にじっくリテストした結果なのでその条件について書いておくことも必要だと考えた。アンプやスピーカーは別掲の通り。使用レコードは新譜として各社から発売されたものの中から録音のよいものを数枚選び、さらに私自身の録音したものを何枚か聴いた。これは私にとってもっとも耳馴れたプログラム・ソースなので、その出来不出来はともかくテスターとしての私の耳には最高のプログラム・ソースだからである。

さて肝心のオーディオ・テクニカの新製品AT−VM3だが、この製品は同社がすでに発売しているAT3というロング・ベスト・セラーに変るものとして登場させたもの。そして構造的には同社の開発したVM式という独特なムービング・マグネット型である。これは、AT35という同社の高級カートリッジで初めて実現した方式で、AT35そのものはかなり長期にわたって改良が重ねられたものだ。音の本質的なよさを認められながら帯域バランスの点でいろいろ問題があったものをコントロールして現時点ではバランスのよいカートリッジに成長した。このAT35を普及タイプとして設計しなおしたのが、このAT−VM3と考えられ、価格的にも求めやすいものになった。VM型の特長は、左右チャンネルに独立した発電機構をもつことと、振動系がワイヤーで支持され支点が明確になっていることだが、この2点は従来のMM型が指摘された問題点を独創的に改良したものである。そのためと断言してよいかどうかはわからないが、音の根本的な体質とてもいうものがVM型共通のクォリティを得ていることがわかる。つまり、きわめて明解な締った音質がその特長で、冷いとも思えぬほどソリッドなダンピングのきいた音がVMシリーズの特長である。硬質で現代的なスマートな音がする。比較試聴に使ったシュアーV15IIやエンパイヤー999、ADC10EMKIIなど世界の一級品に悟して立派な再生音が得られた。ベースの音程の分解能は特に注目に価いするものだった。ブラスの高域やシンバルが、冷いのが特長でもあり難点であるが、対価格という立場で考えれば、優秀製品として推したい。ただし、本誌では蛇足かもしれないが、弦のアンサンブルやクラシックのヴォーカルやコーラスにおいてはもうひとつ不満があることをつけ加えておこう。音響機器にハードでドライな客観性を求めるか、ソフトでウェットな個性を容認するかというオーディオの興味の焦点の一つがそれであろう。

ラックス SQ505

シュアー M44-5

ヤマハ NS Series

ビクター AST-217TSb

テクニクス SU-50A (Technics50A)

菅野沖彦

スイングジャーナル 9月号(1969年8月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

すばらしいスピーカーであるはずなのになんとなく音が残らない。一体どうしたんだろう。カートリッジを変えてみよう。たしかに音はよくなった。しかし、いつかよそできいたこのスピーカーはもっとしまった音で、明るく音がのびのびしていた。そうだ部屋のせいかもしれない。部屋の改造はそう簡単にはいかないから、しょうがない締らめるか……。アンプというものは純粋に電気的な動作をするもので、音響機器のパーツの中ではもっとも進歩したものだというから、アンプのせいではあるまい? なんでも、周波数特性は10Hzから100KHzまで±1dbなどというアンプが珍らしくないというし、この周波数範囲は我々の耳に聴える範囲をはるかに上廻っている。しかも±1dbということは、どの周波数ポイントでもほとんど凸凹はないということだから、特定の音の強めたり弱めたりする心配はないわけだ。出力だって、このアンプはミュージックパワー50ワットということだし、50ワットといえば大変な出力で、事実今ツマミの位置を90度ぐらい廻したところで、音量は十分だ。つまり出力にはまだまだ余裕があるっていうことだろう。そうそう、音質に害を与える最大の敵は歪だそうだが、その点でも、このアンプのカタログをみると高調波歪率0・5%以下とある。なんでも1%以下の歪ならあまり問題にならないとか本に書いてあったっけ。そうだ、ダンピング・ファクターとかいうものがあるんだっけな。どれどれ、8Ωで15以上とか書いてあるぞ。他のアンプはどうだろう。あれ? こっちのは50とある。ダンピング・ファクターは大きいほどよいとか、奴がいっていたな……? いや待てよ。本にはそうは書いてなかったぞ、ダンピング・ファクターのちがいで音が変ることは事実だが、大きいからそれだけ音がいいとは限らないと書いてあった。しかも、10以上になると20〜30になってもほとんど変化はないと書いてあったから、15あれば十分だろう。しかし、それならどうして普及品から高級品まで値段の開きが10倍にもおよぶいろいろなアンプがあるんだろう? 高いアンプは大出力のものが多いけど、ただ大きい音を出せるというだけなのだろうか? 大きい音はこれ以上必要ないんだが、音質がよくなるというのなら高いのを使ってみたいなあ……。

こんな悩みは、オーディオに関心をもつ人の多くが経験されることだろう。アンプの値段は果して音質に大きな影響をもつものだろうか。論より証拠に、このナショナル・テクニクス50Aを使ってみたまえ。アンプがいかに音質に大きな影響を与えるものかが明瞭になるはずだ。このアンプは、ナショナル・テクニクス・シリーズ初のトランジスタ・アンプで、その回路構成は理論的によしとされている各種新回路を積極的にとり入れた最新鋭機である。トランジスタ・アンプのほとんどがOTLといって出力変成器を省いたものだが、このアンプはさらに出力段コンデンサーも取りはずしている。そのためには2電源方式を採用してバランスの安定を計るというこった方法をとっている。また増巾段の結合コンデンサーもとりのぞき全段直結回路にして多量のNFBをかけ、その安定化は2段差動増巾回路という方式によっている。その結果、低域まで非常に安定したNFBがかかり、しかも5Hzまで素直にのびたという。

先程の疑問の中に、アンプの出力、ダンピング・ファクター、周波数特性、歪率などのスペックが出てきたけれど、たしかに、こうした物理特性は欠かすことの出来ない大切な要素で、特性はよいほどよい。しかし、特性要素というのは測定の条件によってかなりちがったものになるし、これを完全に理解することは一般には無理なことだろう。専門の技術者だって、カタログ・データからそのアンプの性能を推しはかることは不可能なのである。だからこそ、試聴室でこれを借りてきて、いろいろとテストしてみたわけだ。実に締った豊かな音のするアンプであった。アルテックのA7という大型スピーカーも、一般のブックシェルク・タイプのスピーカーも持前の本領を発揮して朗々と鳴る。それにデザインも実によい。イルミネイション式のブラック・パネルもジャズを聴く雰囲気にはピッタリ。95、000円とかなり高いが、それだけの値打はある。外国製の数十万のアンプと匹敵できる。テクニクス・シリーズの徹底した物を創るについての熱意とクラフトマンシップが伺える作品だ。レイ・ブラウンのベースののび。エルビンのドラムスのパルシヴなアタック、日野皓正のペットのハイノートの破れるような音がピリッと締って小気味よい限りであった。

最近のコメント