Lo-DのスピーカーシステムHS1400Wの広告

(スイングジャーナル 1970年9月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 93

Lo-D HS-1400W

オンキョー R-3000, R-4000

アルテック Valencia

ビクター BLA-405

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1970年8月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

ニビコ、なんていう名を知っているオーディオ・マニアはおそらくそうざらにはいまい。

ニビコが急に有名になったのはSEA−TONE・CONTROLが商品化されてからである。さよう、分割帯域音質調節の例の7つのスライダーがついたハイパワー・アンプは在日米軍人の間で魅力的商品として呼び声の高いものであった。そしてそのメーカーとしてニビコが急に世界のハイ・ファイ界に脚光を浴びて日本ビクターカンパニー略してニビコの名に世界中のマニアが注目した。

もっともニビコとしててなく、ビクターといえば、これはもう、ステレオはおろか、SP以来のいにしえから蓄音器と名づけられた再生機というものがてきて以来、音の再生のトップメーカーとして日本業界を開拓してきた老舗である。

この老舗の看板が、時として重荷になり、マイナスの印象をうえつけることとなりかねない。特にハイ・ファイという日進月歩の、サイクルの早い分野においてはそのマイナスの面が外部からも内部からも起きやすいものだ。

そのマイナス面を、ブッツリと立ち切って、ハイ・ファイ業界の雄たる貫禄を、改めて見せたのがSEAであった、と私は思う。

だから、SEA以来のビクターのオーディオ製品は、今までビクタートーンといわれた音のイメージを一新してしまったし、また、製品の企画にしても意欲的な製品が次々と打出されてきている。

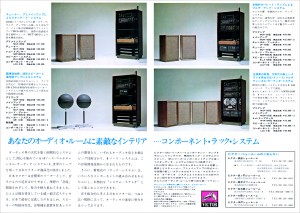

この新シリーズのブックシェルフ・スピーカー・システムもその新しいビクターの優れた技術と、音楽性とが巧みに結合し融合して完成された製品といいたい。

非常に豊かな低音、重低音域という言葉を使いたいが、いささかも重いという感じがない点、それを適確に表す言葉がない。なにしろ豊かで品がよいゆったりした低音である。力強さを感じさせ、どんなリスナーにも満足を与えるに違いない低音である。中音域はこれまた実に優雅な、品の良いサウンドだ。

従来のビクター・トーンといわれてきた音の特長は、ひとことでいえばソフトなゆとりある品のよい音である。歪の少ないことがそのサウンドへの技術的の第一条件であることを考えればこれは、明らかにいうは易しく行うは難かしい。ビクターのステレオ業界のトップの座は決して偶然でもなければ商売のうまいせいだけではなかった。

しかし、この一般受けする、もっとも多くの層を対象とした音作りとその伝統は、最近の若いオーディオ・ジェネレーションには物足りなさを感じさせたといえるのではないだろうか。長年ゆるぎないトップの座が、ステレオ専業3社と呼ばれる新進メーカー群に追上げられてきており、それがこの3〜4年特に著しい。ビクターが伝統の上に築いたオーディオの城は、最新技術によって、再び面目を一新する必要に迫られたといえる。

それが最近の一連の製品の音作りの効果に顕著に出てきているのであろう。

音作りをもっとも代表するスピーカー・システムが、それを端的に物語る。

中音と低音とのつながりの良さが、バランスの良さを生み出し、マルチ・スピーカー・システムにありがちな中低音のもたつきがない。ややおさえたこの中低音が、多くの需要層を納得させよう。高音もよくのび、その高音の拡がりの良さも特筆できるほどだし、中音用スピーカーの高音につながる帯域の輝しい迫力も、このシステムの高音の良さに重要な役割りを買っていよう。

最近のブックシェルフ・タイプ・スピーカー・システムの、数多い商品の中にあって、このビクターBLA405の品の良い音作りは、あるいは際立つことの少ないものだろう。しかし、初めてコンポーネント・システムを志ざす方からマニアまでの広い層に推めて悔いることのないスピーカー・システムがこのビクターの新シリーズであり、最近のビクターのコンポーネント製品を手にする時は組合せの上でかけがえのないシステムである。

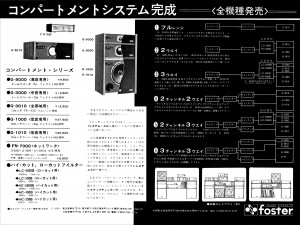

オンキョー R-3000, R-4000

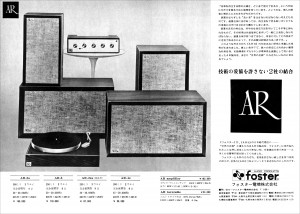

アコースティックリサーチ AR-2ax, AR-3, AR-4x, AR-5, AR Amplifier, AR Turntable

サンスイSL-5, SL-7

Lo-D HS-201F, HS-250F, HS-500

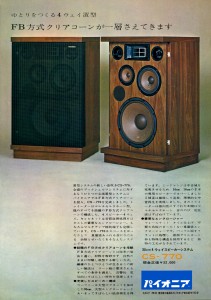

トリオ KL-5060

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1970年7月発行)

「SJ推薦ベスト・バイ・ステレオ」より

トリオのスピーカー・システムKLシリーズが発表された時、その音の方向が従来の方向と全く変ったという感想が多かった。たしかに、KL5060に代表される明るく開放的な音、豊かで力強い低音から充実した中音域の魅力は、それまでのトリオのスピーカー・システムにはなかった音だ。変った変ったといわれることはトリオにしては迷惑なことかもしれないが事実だから致し方がない。そしてまた、音の傾向が変るということはそんなに恥じることでもない。大衆の好みも変化するし、音楽も時代とともに大きく変動する。スピーカーが忠実な音楽変換器としての動作に加えて、個性的ファクターの介在を無視するわけにはいかない製品である以上、むしろ当然といってもよいのである。

KL5060は30cmウーハーをベースに16cmスコーカー、ホーン・トゥイーターの3ウェイ・システムだが、ウーハーとスコーカーのつながりは実にスムースで音色的な不連続感がまったくない。ただ、スコーカーからトゥイーターへの連りにやや音色的な不統一がちらちらと顔を出すのが気になってきた。これはパルシヴなパーカッションなどよりも、弦楽器の合奏などでより明瞭に現れるようで、欲をいえば、このトゥイーターにもう一つ検討を加えられることだ。しかし、これはかなりぜいたくな要求で、一般的にいえば、欠点というものではない。むしろ、市販システムの中では全帯域のつながりは優れているといってもよく、特に高域のパワーに余裕があることはジャズ・ファンには大きな魅力である。KL5060はジャズのプログラム・ソースで試聴がくりかえされたと聞くが、トゥイーターを2本使ったことには必然性があると思う。高音域のエネルギー密度の高いジャズにおいて、しかも、フル・パワーで鳴らすのが好きなジャズ・ファンの要求にこたえるためには高音域のパワー・ハンドリングには充分注意しないと、耐久性で問題がでるのである。私が自宅でテストするスピーカー・システムのいくつかが、1〜2か月テストしているうちにトゥイーターが破損するもの続出である。どんなによい音でも、すぐこわれてしまったのではなんにもならない。ジャズ向きのスビーカー・システムの第一条件は大入力に耐えることだといってもよいのである。スコーカー・ウーハーの受持つ帯域が入力過大で歪みはじめればすぐ気がついて音量を下げる人でも、トゥイーターの受持帯域の歪、特に打楽器のパルシヴな波形の歪にはやや鈍感で音量にマスクされて聴いてしまう傾向があり、こういう状態を長く続けるうちにトゥイーターがこわれてビリ始めるということになる場合が多い。この点、KL5060では、スコーカー、ウーハーとバランスした許容入力とエネルギー密度の再現力をもったデュアルトゥイーター方式を採用しているから安心で、この7か月、自宅のテスト製品もSJ試聴室のものも全くトラブルレスである。また、2つのトゥイーターを使うということは音色的にも変化が現れるもので、こっちは、必ずしも良くなる場合ばかりではないが、使い方によってはトゥイーター独特の刺戟音を柔らげることでも役立つことがある。

KL5060はこのようにジャズ・ファンにとっては安心して使え、しかも音の表情が一点の曇りのない力強いものだけにハード派には打ってつけのシステムといってよい。ベストバイとするにふさわしい製品である。しかし、今後のトリオにもう一つ期待したいのはソフト派の高い感覚性にこたえる品位の高いスピーカー・システムの出現である。ただし、品のいい音は脆弱になる危険性もある。これはジャズには絶対不向きである。大入力に耐え、しかも、繊細なニュアンスと高いセンスをもつ音、つまり抜群のリニアリティをもつハイコンブライアンス・スピーカーが理想である。

最近のコメント