オルトフォンのカートリッジSL15、昇圧トランス2-15KJ、トーンアームRS212、マランツのコントロールアンプModel 7T、パワーアンプModel 15の広告(輸入元:日本楽器)

(スイングジャーナル 1969年3月号掲載)

Category Archives: アナログプレーヤー関係 - Page 79

オルトフォン SL15, 2-15KJ, RS212, マランツ Model 7T, Model 15

サンスイ SR-2020, SR-3030

シュアー V15 TypeII, M75E Type2

トリオ 400M

菅野沖彦

スイングジャーナル 2月号(1969年1月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

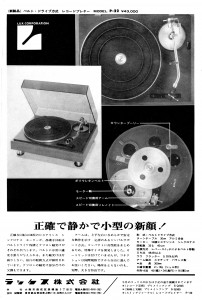

ターンテーブルの新製品としてトリオの400Mを選定したことはコスト・パーフォーマンスの高さによるといってよいだろう。つまり、対価格性能が優秀だから、これはお買徳といってよい。ターンテーブルの重要性については周知のことだが、他のパーツの特性が向上すればするほど、また優秀なターンテーブルへの要求も高まってくるのである。ターンテーブルにいい加減のものを使ったのでは、どんなに優れたカートリッジやアーム、そしてアンプやスピーカーを使っても絶対に優れた音質を得ることはできない。これにはいろいろな理由があげられるが、もっとも問題となるのは回転ムラつまりワウ・フラッターである。現在ターンテーブル単体として市場にでているものはいずれも実用上問題にならない程度の回転の均一性が確保されてはいるが、回転ムラは音程の不安定をもたらすので再生音の品位を下げる。もちろん音楽的にも正しいピッチが保たれないことは致命傷であるが、音程の不安定として感じられるほどひどいワウ・フラは論外で、そこまでいかなくても、音質のしまりがわるい、ダンピングがわるいという全体的な音色としてもきいてくるのだから注意すべきことだろう。次に問題なのが振動である。モーターの回転に起因する振動がターンテーブルに伝わってはカートリッジから雑音として再生されてしまうので手に負えない。

ところで、こうした問題の解決には、まず優秀なモーターの開発がなければならない。静かで、回転力の強い、回転速度の均一なモーターによってのみ期待するターンテーブルの性能が得られる。しかし、それと同時に、モーターからターンテーブルへの動力伝達機構の重要性も忘れられない。この動力伝達機構としては現在、ゴム・アイドラーによりターンテーブルの内縁を駆動するリム・ドライブ方式と、特殊化学製品のベルトによりターンテーブルをプーリー駆動するベルト・ドライブ方式の2つがある。動力伝達方式について考える時、1つはいかにロスや障害を少なく正確に動力を伝えるかという考え方がある。モーターの回転速度を正しく減速してターンテーブルを回転させるためにできるだけ単純な機構がよいわけだ。2つには、動力伝達機構をいかに巧みに利用してこれを一種のショック・アブソーバーとしてモーターの振動を吸収してしまうかという一石二鳥的考え方である。トリオの400Mは明らかにこの一石二鳥的考え方の上にたって設計されたもので、アイドラー方式とベルト方式の両方を兼ねて、ベルト・アイドラー方式という呼び方をしている。これには有名なトーレンスのターンテーブルなどもあるが、結果的には優秀な特性が得られている。ターンテーブルはアイドラーによってリム・ドライグされるが、アイドラーはモーター・シャフトとは断絶され、ベルトによっておこなわれている。ベルトがターンテーブルにかけるものより短かいものですむし、速度変更が確実容易(アイドラーの上下による)にできる。重量の大きなターンテーブルを使用し、フライホイール効果を積極的に利用するという考え方もマニア向きといえるだろう。大型のフルパネルは大変重厚なイメージで仕上げも美しい。この価格でできるイメージではなく、同価格の他製品と比較すると圧倒的な風格をもっている。欲をいえば、ターンテーブル・シャフトの加工精度にもう一歩という感じだが、これは最高級品に要求するシビアーな見方であろう。4万円以上の製品とつい比較してしまうというのも、この製品がいかに高いコスト・パーフォーマンスをもっているかがわかるだろう。必ず大型のしっかりしたケースで使うこと。

パイオニア PL-30, PL-31

ラックス P-22

シュアー M44-5, M75G, M75E TypeII

サテン M-11/E

サンスイ SR-3030

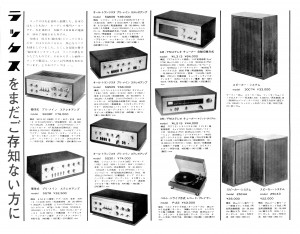

ラックス 25C43, 25C44, 30C74, SQ38F, SQ78, SQ301, SQ505, SQ606, WL313, WL515, P-22

トーレンス TD124

岩崎千明

スイングジャーナル 12月号(1968年11月発行)

「ベスト・セラー診断」より

「縁(円)の下の力持ち」という言葉がぴったりのハイ・パートがターンテーブルだ。事実ハイ・ファイ装置がそのすばらしさを発揮しようとすればするほどターンテーブルは重要となる。装置が高級なら高級なほど、その性能を十分に引き出すためにターンテーブルが重要になってくる。

さて、10数年近く前のことだったが、あるスピーカーの大メーカーの定例コンサートで用いるアンプに初めてOTLを使用したことかある。OTLアンプがメーカーによって公開の場で鳴らされた最初のことだった。大出力真空管を10数本並べたそのアンプは、今までになく高性能を発揮し、とくに超低域のものすごい底力には目をみはったものだった。低音出力が落ちるトランスがないためであるが、そのアンプを試聴したときに当時の市販ターンテーブルはすべてゴロが出て使いものにならなかった。その時点において海外製品もすべて失格であった。そのメーカーのYは有能なのでベルト・ドライヴ・モーターを作ってコンサートは無事終ったように記憶する。

セットが高級化すればするほど、保守的で伝統的な技術によって作られる部分でありながら、性能の向上が求められる部分といえる。

ステレオ時代になり、レコードの水平方向に加え垂直方向にも音が吹き込まれるようになり、ターンテーブルの性能はさらに高度なものが望まれるようになる。そしてベルト・ドライヴ機構が高級品の常識にさえなってきた。さらに最近は〝2重ターンテーブル〟が新技術として注目されてきている。

この2重ターンテーブルは、小口径の軽いメインテーブルが、ベルトドライヴされそのテーブルの上にドーナッツ状の重い大口径テーブルが乗ることになっている。これにより、モーター軸が太くなるので、ベルトに力が加わりトルクが増し、しかもモーター軸が極所的にぴっぱることがなくなるので、ベルトの部分ののびがなくなる。さらにターンテーブルの外周部分だけが重いのでフライホイール(はずみ車)効果も大きく、機構的、動作的に理想といえる。これが今まで国内製品で実現しなかったのは、2つのターンテーブルがぴったり合うのがむづかしくまた経年変化により外側がそったりしてしまうことであった。

さてこのすぐれた機構を最初に実現したターンテーブルこそ、スイスのトーレンス社のTD124である。しかもこのターンテーブルはなんと1950年代の後期、つまり今から10年前に製品化されているのである。

トーレンスTD124はさらに大きな技術を内蔵する。そのひとつは、モーター軸がベルトをドライヴするのではなく、一度アソビ車(アイドラー)を介してベルトをドライヴしている点である。つまり、これによりモーター自体の振動は2重に吸収され弱められる。それからもうひとつは2つのターンテーブルの上にさらに軽金属のプレートが乗っていて、これがインスタント・ストップ(瞬間停止)のときちょっと動くことにより、メインテーブルの回転と関係なく停止できうる点だ。このサブ・プレートの入っているおかげでカートリッジの磁界の影響を防ぐことができるのも大きな利点である。

67年末より、外部分の重量級テーブルも軽金属にかえられII型と改められた。これで、いかに強いマグネットのカートリッジを用いても、テーブルの金属を吸引して針圧が変るという欠点も完全に解消した。

ヨーロッパを廻ると、各国のスタジオで業務用として使用されるトーレンスTD124をしばしば見かけるという。今後もプロ用、高級マニア用として、ますます注目を集めるターンテーブルであろう。

ティアック TS-80, TS-85

サテン M-11/E

ソニー PS-1200

シュアー M44-5

フィデリティ・リサーチ FR-1MK2

菅野沖彦

スイングジャーナル 11月号(1968年10月発行)

「ベスト・セラー診断」より

フィデリティ・リサーチ、略してFRというイニシアルは、マニア間で高く評価されているカートリッジ、トーン・アームの専門メーカーである。FRは社長が技術者で、会社というよりは研究所といったほうがよいような性格のため、広く大衆的な商品はつくっていない。この社の代表製品はFR1と呼ばれるムービング・コイル型のカートリッジで、昨年MKIIという改良型を発表して現在に至っている。この欄でもカートリッジを何回かとりあげ、そのたびに、再生装置の音の入口を受持つ変換器としての重要性については詳細に解説されている。そして、現状では理想的なカートリッジというものの存在が理論的には成立しても、実際の商品となると困難だというのが偽らざる実状のようである。つまり、物理特性をみても、あらゆるカートリッジがあらゆるパターンを示し、皆それぞれ専門家によって慎重に開発され製作されているのに……と不思議になるくらいである。ましてやその音質、音色となるとまったく千差万別で、どれが本当の音かは判定不可能といってもよい。一般にはレコードの音がどうであるべきかという基準がない(そのレコードを作った人でさえ本当のそのレコードの音を知ることはむずかしい)から音質や音色を感覚的に受けとって嗜好性をもって優劣を判断することにならざるを得ないわけだ。

話は少々ややこしくなってしまったが、そういう具合で良いカートリッジというものを、いずれも水準以上の最高級品の中から見出すことはむずかしいのである。FR1MKIIは、そうした高級品の中でも、一段と明確に識別のできる良さをもっている。それは高音がよくでるとかどぎついとか、低音が豊かだとかいった、いわば外面的な特質ではなく強いて表現すれば透明な質といった本質的な音のクォリティにおいてである。FR1の時代には、かなり外面的な特長もそなえていて、音の色づけ、いわゆるカラリゼイションを感じさせるものがあった。それにもかかわらず質的なクォリティの良さを高く評価されていたのだが、MKIIとなってからは、そうしたカラリゼイションも一掃され本当に素直な本来のクォリティが現れてきた。そしてつけ加えておかなければならないことは、FRT3というトランスの存在についてである。ムービング・コイル型は出力インピーダンスが低く、一般のアンプのフォノ入力回路にはトランスかヘッド・アンプを介して接続しなければならない(例外もある)。これがMC型のハンディで、そのヘッド・アンプやトランスの性能が大きく問題とされた。せっかく、本来優れた変換器であるMC型が、その後のインピーダンス・マッチングや昇圧の段階で歪を増加させたのでは何にもならないからである。同社が最近発売したFRT3というトランスはコアーとコイルの巻き方に特別な設計と工夫のされた恐しく手のこんだもので、その歪の少なさは抜群である。FR1MKIIはFRT3のコンビをもってまったく清澄な音を聴かせてくれるようになった。FRT3は他のMC型カートリッジに使っても、はっきりその差のわかる歪の少ないもので、少々高価ではあるけれど、マニアならその価値は十分認められるであろう。

FR1MKIIの音は恐らくジャズ・ファンの中には物足りないと感じられる人もいるかもしれない。しかし、そう感じられる人は、きっと歪の多い、F特の暴れた装置の音で耳ができた人だと断言してもよいと思うのである。私が優秀だと思うカートリッジはすべて、そういう傾向をもっているが、それは決して何かが足りないのではなく、何も余計なものがないのである。そして、そうしたカートリッジから再生される音はやかましくはないけれど、迫力がないということは絶対にない。これはぜひ認識していただきたいことだ。

ソニー PS-1200

スペックス V-500A

菅野沖彦

スイングジャーナル 10月号(1968年9月発行)

「SJ選定〈新製品〉試聴記」より

ターンテーブルが再生装置の中で占める重要性は大きい。レコードをのせて回転させるのが役目だが、もし悪いターンテーブルだと、再生音に決定的な打撃を与える。どんなに他の部分がよくてもなんにもならない。縁の下の力持ちである。

ターンテーブルは回転が正確でなければ音楽のピッチが変る。つまり速ければ音は上り、遅ければ下る。33 1/3R.P.M.という回転速度は絶対に正確に保たれなければならない。そして、いかに1分間単位では33 1/3回転になっていても、その間で速い遅いという回転ムラがあっては困る。これをワウといって、ワウがあると音程がフラつき音楽にならない。また、もっと細かいムラのことをフラッターというが、大変聴きずらい。ワウやフラッターは絶無にこしたことはないが、実際には0・15%以下なら問題ない。ワウやフラッター、そして回転速度はターンテーブルのもっとも大切な条件で、これがひどく悪いと音が不安定になるわけだが、それほどではなくても音質に大きな影響を与える。また迫力のある音は絶対に期待できない。

次に大切なのは雑音の発生の有無である。モーターの回転によってターンテーブルを回すのであるからこの機械的な運動に振動はつきものである。カートリッジの針はレコードの溝の細かい振れを音に変えるものだから、ほんのわずかの振動も逃さず音にする。だから、モーターやターンテーブルがごくわずかでも横振れや縦振れの余計な振動を発生すればこれが針に伝わり雑音となる。いわゆるゴロというのがこれである。データとしてはS/N○○dbという表示をする。40db以上は必要。この2つの条件を満足、かつ、強い回転力の得られるものがよいターンテーブルである。回転力の強さと振動発生とは相対するものであるだけにレコードの演奏に必要な回転力の最小値の決定は難しく大切な問題だ。

今度スペックスから発売された新製品V500Aはこれらの条件を完全に満たしてくれながら、買いやすい価格とコンパクトなまとめが特長の優秀なものだ。従来、こういう単位商品として売られるターンテーブルは取付がやっかいだった。もちろん、ターンテーブル、アーム、カートリッジとバラバラに買って、1つのケースに取付けプレーヤーを構成することは特に工作に自信があるとか、好きな人でなければ無理なのだが、それにしても、モーター取付けに際してあけなければならない穴のパターンが複雑過ぎた。雲型の複雑な形に板を切り抜くことは容易ではなかったのである。これが本当はそれほど難しくないプレーヤーの製作を困難なものにしていたといえるだろう。V500Aは単純な矩形の穴をあけるだけだから実にやりやすい。自分で作りたいという熱心なマニアには大変有難いはずだ。本誌としても選定新製品としてターンテーブル単体を扱うのにはいろいろ問題があったらしい。SJ誌の読者は技術誌の読者とちがい、自分で手をつける人は少ないだろうということからカートリッジやスピーカーのようには簡単に扱えないターンテーブルについては随分考えられたという。しかし、この程度に扱えるものなら、むしろ作る楽しみを味わうよいチャンスにもなり得るだろうと思う。また、単体で売られているアームとの自由な組合せで自分の思う最上のプレーヤーを組むことができるのだから、既成のプレーヤー・システムを買ってくるのとは別の喜びがある。

V500Aは小型強力モーターの使用で振動が少なく、2重ターンテーブルの合理的な設計で大変スムースである。ベルト・ドライヴ機構にも独創的なアイデアが生かされ実に使いよい。フル・パネルとしては最も小型。高さも最小限におさえられている。プロ級の性能をもちながら実用的に整理された好ましい製品だ。

SME 3009

菅野沖彦

スイングジャーナル 10月号(1968年9月発行)

「ベスト・セラー診断」より

トーン・アームの最高級品は何かときくと、誰の口からも即座にSMEの3字が帰ってくる。SMEアームは現在のトーン・アームの王座にある。

SMEアームが英国から日本へ入ってきたのはずい分前のことだ。はっきりした記憶はないが、5年にはなるだろう。その間にオーディオ機器は急速な進歩をとげているし、特にプレーヤー関係パーツは軽針圧の傾向が大きく支配し、多くのカートリッジやアームが改良に改良という形で消えたり変貌したりした。しかし、SMEアームは細部のちょっとした変更以外、形を変えていない。しかも今だに現役として最高の性能を誇っているのである。この製品がいかに高い完成度をもっていたかが分ろうというものであるし、現在のオーディオ技術の水準を数年前に確保していたともいえるのである。現在のどれほど多くのアームがSMEに方向を指示され、SMEのもつ特性を追いかけたことか。そして、SMEが数年前に現れたことによって国産アームに対する一般の要求度が著しくシビアーで高度なものになったのも事実である。数々の新機構、当時として考え得た総てのアクセサリー類、最高の機質と精密な仕上げSMEアームはその完璧で安定した動作と、溢れるばかりの機械美、抜群の耐久性など、すべて私自身でたしかめた優秀製品なのである。価格の高いことも相当なものだが、実際に数年間使ってみると十分それに応えるものであることがわかる。手元の数台のプレーヤーにつけられた他のアームが、あるいはガタになり、あるいは動作が鈍くなって交換されていく中に、SMEのアームだけは全く買った時と同じ状態の外観と性能を維持しているのである。

SMEアームの特長について簡単にふれておくと、6つのポイントが考えられる。①ナイフ・エッジ方式による高感度、高耐久性の支持、②インサイドフォース・キャンセラー機構、③ラテラル・バランサー、㈬スライドベース方式、④油圧式、アーム・リフタ一機構、⑤ヘッド・アングル可変がそれである。これらの特長は現在では高級アームのほとんどが備えているから今更とも思えるかもしれないが、それらはすべてSMEによって初めて実現されたものといってよいのである。S. M. E. LIMITED, という会社は英国のサセックスにあるらしいが、もともと大変なオーディオ・マニアが自分の理想とする機構をすべて備えたアームを作ろうという夢から生れた製品であり、会社であるという。

ナイフ・エッジ方式というのは今でもあまり他に類がなく、これはアームの上下動方向の支持が鋭利なカミソリの匁先で支えられているものだ。左右の回転はベアリング式を採用している。この支持方式と精度の高さのためにアームの実効質量はそう軽くはないにもかかわらず、1グラム以下の軽針圧トレース、レコードのソリなどに対する追従性も見事な性能を発揮するのである。そして、それでこそ、かえってアームのマスの大きさが適応カートリッジの範囲を拡げてユニバーサルな特質をもつことに役立っている。トランス内蔵のオルトフォンなどの重いカートリッジから、穴あきの軽量シェルにつけた自重約10グラムの軽いものまでいずれにも優れた低域特性が得られる。インサイドフォース・キャンセラー機構はずい分批判もあびてはいるが、その後の多くのメーカーが踏襲している事実は否定できない。マニア気質の満足度というものを考えると、実害を示す以外に反論はできない。リフターはいまだにどの製品のものより動作確実で実用的。スライドベースはオーバー・ハング調整には絶対に有利。高価なのと扱いの難しさが欠点といえばいえるが、それこそぜいたくな楽しさというものだ。

ソニー PS-1200

パイオニア IS-31, IS-32

トリオ PC-400

デンオン DL-103

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1968年7月発行)

「ベスト・セラー診断」より

DENON……デノンと読む。もともとは電音、つまりデンオンといって日本コロムビアでつくられるプロ用音響機器のブランドのことである。デノンという呼び方は輸出を考えてのことだろうが、我々にはやはりデンオンのほうがなじみやすい。ここでもデンオンと呼ばせてもらおう。

デンオンには、もともとプロ用音響機器を専門に作っていた会社だが、5年前現会社である日本コロムビアに吸収されて、その事業部のような形になった。放送局やレコーディング・スタジオではデンオンのテープ・レコーダー、ディスク・プレイヤーが大活躍している。プロ用機器はその性能もさることながら、安定性、耐久性に優れていなければならないので、デンオンの製品も一見して、いかにもがっちりとした信頼感にあふれている。業務用として日夜酷使されるわけだから、なまじのことでは耐えられるものではない。一般機器からしたら、不必要と思えるほどの気の配り方、念の入れ方、材質の厳選、仕上がり完成度の高さが要求される。

ところで、このようなプロ機器の専門メーカーであるデンオンの製品のなかで最もアマチュアにも親しまれているのが、カートリッジDL103だろう。DL103は無C型、つまりムービング・コイル・タイプのカートリッジで、その構造は有名なオルトフォンのカートリッジの系統である。このカートリッジは発表以来地味ではあるが着実な信頼をもって迎えられ、プロの世界はもとより、愛好家の中でも高級装置をもっているヒトたちの間では高く評価されている。このカートリッジはNHK技研との共同開発によるもので、カートリッジとして具備すべき物理特性は完璧なまでに追求され、その周波数特性は理想的といってよいフラットなものである。音質は実に素直で明晰、レコードに刻まれた波形を忠実にピック・アップしてくれる。再生装置の音の入り口であるカートリッジが癖のあるものでは、スピーカーからでる音はさらに癖の強いものになることはいうまでもない。再生装置は多かれ少なかれ固有の音質をもつものだし、趣味としてのオーディオはそうした個性のバリエーションと自分の嗜好との結びつきにもつきない興味があるものだ。しかし、その目的はあくまで、レコードなりテープなりに収録された音の完璧な再生にあることは否定できない。完璧な再生をするためには、個々のパーツがその機能を完全に果すものでなければならないことはいうまでもない。ここに再生装置の各パーツ単体に高性能を追求する高度のアマチュアイズムがある。なぜ、こんなことをいうかといえば、再生装置は結果的に出てくる音がよければよいのだから、各パーツを単体でみた時には少々欠点があっても組合せでおぎない合ってオーバーオールで良い結果にすればよいという考え方があるからだ。この考え方にも十分理由はあるし、現実に、このような考え方によるアッセンブルのテクニックは重要である。しかし、互いに補い合いによって特性を結果的によくするということは、ある限度内で可能なことであって、最高のリアリティを求めると、これは無理である。最高の音を得るためには各パーツが単体で最高の特性を持っていなければならない。DL103は、このような要求に十分こたえる特性をもったカートリッジだと思う。先に述べたようにこれはプロ用のもので、プロ用としてカートリッジが使われる場合はレコードになったマザーやラッカー・マスターの試聴(音とこれのテープの音との比較試聴)などが主な用途なので、できるだけ固有の音色をもたないことが望ましいわけである。このようなわけで、これは、現在のカートリッジ中もっとも素直な癖のない、そして安定したパーフォーマンスの得られるカートリッジの一つだといえるだろう。MC型で出力は小さいが、アンプによってはこのままでも十分。足りない時には、同社のトランスDL03Tを求めるとよい。

最近のコメント