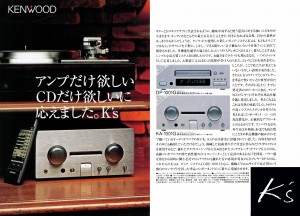

ケンウッドのCDプレーヤーDP1001G、プリメインアンプKA1001Gの広告

(サウンドレコパル 1994年夏号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 6

ケンウッド DP-1001G, KA-1001G

アキュフェーズ C-250, P-350

オーディオ・フィジック Brilon1.0, アディトン OPERA, パワー・ウェッジ Power Wedge 116

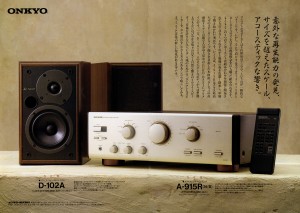

オンキョー D-102A, A-915R

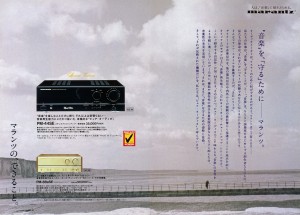

マランツ PM-44SE, PM-88aSE

マランツ PM-99SE NM

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

PM99SE NMとモデルナンバー末尾に長いアルファベットが付いたモデルだ。PM90をベースに、マランツ独自の内容をグレードアップしSE(スペシャル・エディション)化が図られたモデルがPM99SEで、さらにファインチューニングを施してシェイプアップしたモデルが本機である。ちなみにNMの示す意味は予想とはかなり違うもので、これは日本家電製品協会が決めたコードとのこと。Nはゴールドの色を表わし、本機のヘアライン仕上げのシャンペンゴールドのパネル、Mは木目の意味で、軽金属キャスティング製のサイドブロックに替えたサイドウッドパネルがその持つ意味である。

PM99SEとは外形寸法、重量ともにまったく同じ値をもっているが、外観から受ける印象はかなり異なり、本機は落ち着いた渋い大人の雰囲気があり、高級機らしい見事な精度感と仕上げである。筐体構造のベースは、マランツならではの軽合金キャスティング製フレームに、銅メッキ処理されたもので、この手法はSE独自のものだ。このフレームに、フロントパネル、リアパネル、底板カバー、天板を組み付け、最後にサイドブロックを取り付けると筐体が完成する。

本機は、このサイドブロックがウッドパネルとなり、重量的には軽くなるが、その分は脚部を無垢銅に替え、重量を合わせている。回路構成は変らないが電源部はファインチューンが施され、その結果、音場感情報が一段と向上した。見通しがよく奥行きの深いプレゼンス感は本機ならではの特徴である。

筐体構造の変化も音質に大きく影響を与えている。サイドウッド部が軽く脚部が重くなったため、低域の伸びやかさと安定度が加わり、音のエッジも柔らかく滑らかに磨かれている。全体の雰囲気は外観から受ける印象と巧みにマッチングした、しなやかでフレキシビリティのある表現力と、余裕のある音が見事。

マランツ PM-15

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

マランツというブランドは、アメリカがオリジンであることはよく知られている。’50年代にマッキントッシュと高級アンプの人気を二分した名ブランドだ。これを買って商品レンジを拡大し、大きなビジネスを目論んだのが米国のスーパースコープという会社。同じ頃に同社の買った日本のメーカー、スタンダードエ業を日本マランツと改称し、マランツ製品の設計製造拠点としたが、スーパースコープ社が傾き、日本マランツはオランダのフィリップス傘下に入って今日に至っている。現在の日本マランツはフィリップスと緊密な関係の下に、独自のオーディオマインドあふれる製品を開発するメーカーに体質が安定したようだ。ソウル・マランツというマランツの創業者個人の名前は、今やフィリップスの国際的な企業展開の一つとしてアメリカ、ヨーロッパ、アジアのオーディオ専門ブランドとして発展中だ。こうした紆余曲折を経ながらも同社にはマランツ・ブランドのスピリットを守ろうという精神が根づいているようで、このところのコンポーネントには入魂の製品が多い。

名門ブランドをいただくメーカーとして、この姿勢は大変うれしいことで、マランツ・ブランドのラジカセやイアフォンステレオが氾濫したかもしれぬスーパースコープ時代を想像すると心寒いものがある。いまのところ、オリジナル・マランツのアンプのレベルにまで至る製品はないと淋しがるオールドファンもおられるかもしれないが、このPM15というインテグラル・アンプを見聴きすると、このカテゴリーの中で十分、マランツのポジションを確保するに足る内容と仕上りをもつ製品であることが実感できる。その大柄の体躯はスケールが大きく、シンプルで美しい質感をもつたパネルフェイスも余裕の表現として好ましい。AB級で高いスピーカー・ドライブ能力と高音質を両立させていて、低インピーダンス、低能率SPにも心強い。

ソニー TA-NR10

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

Rシリーズの第1弾でモノーラル構成パワーアンプNR1は、小型・高密度設計とでもいえる凝縮したプロポーションをもったピュアAクラスのモデルで、サイドウッドパネルを使いながらもほどよいラウンド形状にまとめられたプロポーションは、いささかの古典的イメージもなく、とかくメカニズムの塊的な印象となりやすいパワーアンプの中にあって卓越したデザインである。

NR1の上級モデルとして設計・開発されたNR10は同じデザインを受継いではいるが、上下方向に筐体が伸ばされたため、かなり重量級のイメージに変った。ジブラルタル構造と名づけられた筐体構造は同じではあるが、NR1で採用された筐体内部に静電植毛を施し内部の音の反射や共鳴を抑える手法は不評ということで廃止されたが、単なる感情論的な評価に負けたことは、ソニーのためにも大変に残念なことに思われる。

機構面ではNR1でのアルミ押し出し材に替わり純銅製ヒートシンクが採用された。NR10といえば純銅製ヒートシンクというくらい話題になったが、NR1のバイポーラトランジスタとアルミ製ヒートシンクの組合せ、NR10のMOS−FETと純銅製ヒートシンクの組合せはそれぞれに興味深い。金属材料としての電気的、磁気的、音響的な違いが直接その結果としての音に影響していることに注目すべきで、アンプの筐体構造はスピーカーのエンクロージュアと同等の楽器的要素をもつことを認識すべきだ。

ソリッドで凝縮された硬質な魅力をもつNR1と比べ、本機はしなやかで柔らかく余裕たっぷりのスケール豊かな音が聴かれる。とくに、低域の音質、音色はNR10独特の柔らかく、深々としたイメージを受ける音であるが、潜在的に巨大なエネルギー感がありパルシブな応答の速さは抜群である。信号伝送はNR1同様にアンバランス優先で、バランスはトランス対応である。

ゴールドムンド Mimesis 9.2

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

マッキントッシュのパワーアンプなどとは異なった価値観で評価しなければ、このアンプの魅力を理解するのは難しい。パワーアンプというベーシックなコンポーネントですら、こういう異なった性格の機器が存在するところがオーディオの世界の複雑さであり、面白さであろう。ゴールドムンドというメーカーは、フランス人の経営者がプロデュースするスイスの企業である。時計の世界でいうならばカルティエやフィリップ・シャリオール、あるいはパリのショーメ傘下のブレゲの存在に似ているかもしれない。ゴールドムンドやステラヴォックスというメーカーは、そういう国際的な企業である。とにかく、ヨーロッパのムードを色濃くもつ製品で、そのサウンドにも独特な味わいがあって情感豊かな魅力がある。

このメーカーの思想はアンプを小さく組んでも、筐体は大きく振動対策を追求してメカニカル・グラウンディング構造と呼ぶ思想を徹底させるところに特徴があって、この点でも中味がぎっしりつまった鉄の塊のようなアンプとは異なるのである。こういう異なった思想によって作られると、必然的に音も異なった性格を持つものであることは当然なのだが、それが独特な個性として一家を成すところが興味深い。

大らかで明るく、かつ重厚なアメリカ製アンプ、緻密で静的な美しさを凡帳面に聴かせる日本製アンプに対し、陰影に富んで粘りのある質感を感じさせるこのアンプの個性はヨーロッパ的というべきか、ラテン的というべきか? 他のアンプでは味わえない独特な世界が聴けるのである。

外観もごくシンプルでパネルの仕上げだけで見せるもの。洗練されているともいえるし、少々物足りなさとして感じられなくもない。

ステレオ・ペアで370万円という価格も、スイスメイドらしい付加価値が感じられる値付けだが、これをどう感じるかはユーザーによって違うはずだ。この音はこのアンプでしか得られないのだから。

マッキントッシュ MC1000

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

1946年創立のマッキントッシュは、アメリカのオーディオメーカーでも名門中の名門である。パワーアンプの開発からスタートした同社だけに、この部門で常に最高の製品を作り続けている。創立時の技術的特徴であるマッキントッシュ・サーキットによる高効率、低歪率アンプは、一次線と二次線をパラレルに巻くアウトプット・トランスフォーマーなしではあり得なかったものだが、現在もこの特殊巻線技術を必要とするトランスが同社の高級パワーアンプには使われ続けている。ソリッドステート・アンプになっても、マッキントッシュはアウトプット・トランスのメリットを主張し続けて、アンプとスピーカーのインターフェイスとして、この安全で音のよい、お金と手間のかかる方式を捨てなかった。しかも、常にその時代にあって、最高のパフォーマンス特性を維持し続けてきた実績は賞賛せざるを得ない。

また、もう一つの大きな特質、美徳として挙げられることは、マッキントッシュ製品はメーカー製らしい完成度の高い生産技術で仕上げられていることと、価格が妥当なことである。このMC1000は負荷インピーダンスに無関係にミニマム100Wのパワーが得られる強力なパワーアンプでありながら、繊細さや鮮度感も高品位な再生音を聴かせ、その作りの美しさは魅力的で、大型ブルーメーターを持ったグラスパネル構造は他に類例のない困難な作りの逸品である。しかもその価格は1台80万円、ペアで160万円というものである。作りを見ても、中味を知っても、鳴らしてみたらなおのこと、この価格は安いと感じられるであろう。

入出力まで完全なバランス・アンプ・サーキットという新設計でトランスも一桁歪率が下っているというように、伝統と先進性の調和も同社製品に見られる美徳である。その堂々たる体躯と美しい姿形はパワーアンプの芸術品といってもよいであろう。スピーカーは選ばない。

カウンターポイント SA-5000

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

管球アンプの高級モデルを作り、アメリカのハイエンドオーディオの分野で高い評価が与えられているカウンターポイントの、管球とソリッドステートデバイスをハイブリッド構成としたステレオアンプである。現代の管球アンプは古典的な管球アンプとは異なり、電源系を中心としたソリッドステート技術のバックアップが不可欠な設計が基本であり、電源の整流回路に整流管を採用する設計は、異例中の異例といってよい。

真空管は、素子として優れた基本特性をもちながら単純な構成でアンプが設計できるメリットがある。その一方で、真空管自体がメカニズムをもつだけに、高SN比が要求されるMCカートリッジやマイクロフォン用ヘッドアンプには、マイクロフォニックノイズに代表されるノイズが高く不向きである。そこで真空管とソリッドステート素子を組み合せることで入力インピーダンスを高くでき、ハイスピードという特徴が積極的に活かせる優れたアンプが実現する。

このように、管球とソリッドステートの長所を併せ持たせることは考えとしては素晴らしいが、往々にして両者の短所を併せもつことにもなりやすく、そのため優れたハイブリッドアンプは少ない。そんな中にあって、本機は見事というか巧みにというか、両者の特徴を両立させた開発者の感性により実に素晴らしい成果を上げている。

筐体構造はかつては弱点であったが、自社内生産となり精度が向上。振動対策も向上し銅メッキ処理のシャーシの採用という、海外製品として異例の配慮が見られるのは、よりよきものを積極的に採り入れるメーカーの誠意として受け取りたい。

ナチュラルにのびたレスポンスと、音の粒子が滑らかに磨かれ、スムーズでしなやかにレスポンスするソフィステイケイトされたカウンターポイントの音は、これならではの独特の音の世界を展開するようだ。

使いこなしポイント

組み合せるパワーアンプは同社の管球式OTLアンプ、SA4をおいてない。

ゴールドムンド Mimesis 2a

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

フランスの超弩級アナログターンテーブルで知られたゴールドムンドが、最初にエレクトロニクス系の製品として手がけた超薄型のステレオプリアンプが前作のミメイシス2である。デザインや精緻な仕上げは同じグループに属する超小型2トラック・オープンリールデッキの76cm対応の SM7や、その4チャンネル版SQ7のイメージを彷彿させる。本機は昨年に改良が加えられ2aに発展したが、基本的にはライン入力専用機である点は変らず、フォノイコライザーはPH01からPH2にモデルナンバーが変更され、本機と同じ筐体内に納められるタイプとなった。それとともに、ミメイシス10プリアンプの内容に似たリモートコントロールユニットは中止されたようだ。

現在の高級プリアンプの主流は信号系のバランスライン化であるが、本機は頑なにアンバランス型信号伝送を固持する設計方針であり、この店が大きな特徴である。ここでは、「サインウェーブの伝送アンプではなく、音楽信号という非対称・非同期性の信号を増幅して音楽を楽しむためのアンプとして完成する」という本来の意味でのオーディオエンジニアリングが行なわれている。その意味ではゴールドムンドのアンプは文字どおり、世界のトップに位置付けできる高度な次元にあることは、疑うことのできない厳粛な事実である。

とくに、エレクトロニクスとメカニズムの相乗効果を積極的に活かした手法は合理的であり、非常に効果的である。これは一般的な想像の域をはるかに超えたものと知るべきだ。ミメイシス2aとなり、それまでのやや線が硬く音の隈どりがくっきりとした音から、音の粒状性が一段と細かく磨かれ、音の細部をクリアーに描き出しながら適度に力強くエネルギー感を伴ったナチュラルな音に発展したことは、素晴らしい成果といえよう。

マッキントッシュ C40

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

マッキントッシュの現行プリアンプのトップモデルが本機である。同社のプリアンプは、その豊富な機能と、それにもかかわらず音が高品位に保たれているのが大きな特徴で、プリアンプという呼称よりコントロールアンプと呼ぶほうがふさわしいものだ。同社ではオーディオ・コントロール・センターと呼んでいる。

一度、マッキントッシュのコントロールアンプを使い慣れると、もう他の製品の扱い勝手の悪さに腹が立つほどで、いくらオーディオアンプの理想が増幅度を持った針金といわれようと、そのコンセプトの子供っぼさに呆れさせられるのである。

レコード音楽の鑑賞は、レコード(CDやテープ)を自由に操って、自分の好きなように音楽の再演奏を創造的に能動的に楽しむのが最大の喜びであるだけに、なかで最も頻繁に、効果的に操作可能なのが、プリアンプのコントロール機能であるのは当然のこと。だから、いちいち後面の入出力端子を抜き差ししたり、外付けの複雑なプロセッサーを用意したり、分岐スイッチを通したりするのは、かえって音質を害する結果になるし、不便この上ない。

その点、このC40のフロントパネルでできる豊かなコントロール機能は驚くほどで、5バンド・イコライザー、入力ソースの豊富な切替、L/Rチャンネルの単独使用や合成切替、3系統の出力の自在なオンオフ、独立タイプの録音・再生機能などなど、さらにエクスパンダー・コンプレッサーはともかく、20W×2のモニターアンプ内蔵により、スピーカーを鳴らせるし、アイディア次第でいろいろな使い方に対応可能である。

そして、ゴールド・レタリングの、点灯時にグリーン・イルミネーションに変る、あのグラスパネルの美しさと、機能性は最高だ。暗がりで使えるのはこのアンプだけ。イルミネーションパネルは、コスメティックな意味で美しいだけのものではないのである。あの色は、最小の光量で最大の視認性を目的としたリサーチの結果、選ばれたものだ。

パイオニア Exclusive C7

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

優れたオーディオコンポーネントは、基本的な設計思想が根底をなすことを如実に示した、異例に設計・開発ポリシーが際立ったプリアンプである。現代の主なプログラムソースであるCDにおいて、そのプレーヤーの定格出力は2Vと高く、さらに出力電圧の高いモデルが多くなっている。こうした現状の中、プリアンプは平均的な再生音量において、単に入力信号を減衰させるアクティヴなアッテネーターとして動作しているにすぎない。これがプリアンプ不要論となり、バッシヴ型アッテネ一夕一に魅力を感じるオーディオファイルが多くなっている。これは、高級プリアンプが高価格にならざるを得ない点から生じた、経済的な要因だけではないであろう。

とくに、音質最優先設計で付属機能を最低限としたプリアンプでは、プリアンプを使う最大のメリットである高SN比が保たれる特徴を承知していても、なおかつ残る疑問だ。

エクスクルーシヴC7では、機能を省いた簡潔なプリアンプを基本とし、単なる音質重視ではなく、ステレオならではの左右チャンネルの伝送誤差をゼロとする設計思想に基づいて設計・開発された点が見事である。幾何学的左右対称はもとより、機械的、熱的、磁界的な左右対称性を求めながら、信号伝送はアンバランス優先とし、バランスは入出力ともにトランス対応とする設計は明解である。同時に企画・開発されたAVコントローラーを併用すれば、リモートコントロールが可能となるシステムプランも卓越している。

内部の配線処理はコネクターを全廃し、すべて1ヵ所ごとにネジで配線を固定し、接続する手法を採用。異例ともいえる入念な処理だ。筐体関係の仕上げや精度も非常に高く、音の傾向とデザインがマッチしていることは高級機ならではの格調の高さであろう。正統派らしく色づけが少なくニュートラルな音をもつが、その力強い表現力はプリアンプ的な印象というよりは、パワーアンプ的なものがあり、これが本機ならではの独自の魅力となっている。

ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

当初のセッティング、部屋の音響的処理、試聴などの全プロセスを加えると、ほぼ24時間ほどS9500を聴いたが、デザイン的な制約のある独自な構成の2ウェイシステムとしては使いやすく、モニター的に前に出るJBLの音に、奥深い音場感のプレゼンスと素直に立つ音像などの新しい魅力を加えた、見事なシステムであることを実感できた。

プロトタイプで聴いた時の、必要帯域内のエネルギーをビシッと聴かせたナローレンジ型の音が印象に鮮明に残るが、最新モデルでは、やや低域の量感重視型と変り、量感はあるが音の芯が甘く、軟調な低域となり、この部分をいかに制御するかがポイントで、ここが使い難いシステムという印象につながっているようだ。しかし、駆動側のアンプを、今回聴くことができたグレードのモデルとすれば、極限を望まなければ、この試聴条件でも、すべて調整範囲にある。

スピーカーシステムとしては、公称インピーダンスが3Ωであるため、駆動するアンプは低負荷時のパワーリニアリティが要求され、今回の試聴でもアンプとスピーカー間が有機的に結合した音を望むと、8Ω負荷時のパワーが200Wは必要である。また、TV電波の外乱が少ない平均的な場所での條用では、高域のクォリティは明らかに1ランク高くなり、8Ω負荷時100Wあれば、本誌試聴室の200W級よりは、明らかに優れた結果が得られると思う。

TV電波の外乱による音の劣化は、単一の症状として表われるものではないが、全般的に、電波障害が少ない環境の良い地区で作られる海外製品は、電波対策が施されていないのが普通のようで、かなり中高域以上が乱れ、高域が遮断されたナロ−レンジ型の音となることがほとんどである。

国内製品は、電波対策は必須条件として設計されるが、非常に強力な電界下では、当然影響は避けられず、音の透明感、鮮度惑をはじめ、音の表情が抑えられ、マットになるのは止むをえないことであろう。

高級アンプにとり、ウォームアップによる音質、音色などの変化は、現状では必要悪して悠然と存在する事実で、これを避けて通ることは不可能なことと考えたい。

このウォームアップ期間の変化を、どのようにし、どのように抑えるかは、まったく無関心のメーカーもあり、今後の問題といわざるをえないが、アンプを選択する使用者側でも、どの状態で今アンプが鳴っているかについて無関心であることは、寒心にたえないことである。

今回は、各アンプとも、試聴数時間以上前に電源を入れプリヒートを行ない、試聴時間はそれぞれ2時間程度を要している。

各試聴アンプの設置場所、AC100V系の電源の取り方、などの基本的な部分はステレオサウンド試聴室の標準仕様ともいうべきもので、同誌連載中のトリヴィアのリポートとして掲載したものを参照していただきたい。

接続用ケーブルは、トーレンスCE100スピーカーケーブル、平衡/不平衡(バランス/アンバランス)ケーブルは、オルトフォンの7Nケーブルであり、すべて試聴室常用のケーブルである。

CDプレーヤーは、アキュフェーズの新製品DP90とDC91の組合せで、これはすべてのアンプに共通に使用したが、出力系の平衡/不平衡は適宜、そのたびにケーブルを差し替えて使い、平衡/不平衡間の干渉を避けている。

プログラムソースは、1960年代の録音から最新録音にいたる、各ジャンルを用意した。

ビクター ME-1000(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

国内製品中で最高の価格と内容を誇るモノーラル構成パワーアンプである。組み合わせるべきプリアンプは、現時点ではビクターに完成モデルが存在しない。

そこで、やや特殊な例とはなるが、他社製品のキャラクターが混じることを避けるため、アキュフェーズDC91の高SN比を誇るデジタルボリュウムコントロールを使い、パワーアンプに直接信号を加えて聴くことにした。

接続は、平衡型入力で使う。音が手始めたばかりの状態では、J・ロゥランドの場合と同様に、それなりにスッキリとした小さくキレイにまとまった音で、一応の水準の音として聴けることが面白い。

ウォームアップは、静かにゆるやかに進み、中低域の量感が加わることから始まり、次に明解な中高域、中域の密度感、といったように、内容は徐々に濃く、充実していく最新アンプのひとつの傾向となっているパターンで変化をする。

今回のように十分にプリヒートしてあれば、ほぼ30〜40分間ほどで、一応の水準の音が聴かれるようになるが、低域の質感が優れ、ほどよい表現力が加わり、ナチュラルにハイエンドがのびきった音を望むとなれば、2時間は是非とも必要な時間である。それ以後もわずかではあるが確実にウォームアップは進み、最高の状態になるまでには、数時間を必要とするであろう。部屋とスピーカーの問題もあるが、超高級パワーアンプは、十分に使い込んだとしても朝9時頃に電源スイッチを入れ音を出し始めると、昼食を終えた午後1時頃から、やっと少し鳴りだしたかな、といった状態になるのは、もはや常識というべきで、この意味では、このME1000のウォームアップは速いほうだ。

約1時間半ほど鳴らし込めば、S9500の量的にタップリとした軟調な低域は、柔軟性があり、かつ強靭な、ほどよく表情豊かな低音としてコントロールされ、そのよく弾み、よく伸びる音は、非常に魅力的である。この状態での音は、S9500のファンにとっては、感動的ですらあるはずだ。中域から高域にかけてスムーズにレスポンスは伸び、音の粒子もほどよく細かく、艶やかに磨き込まれており、ホーン型特有の音を、それらしく感じさせないのも楽しい。

スピーカーの独自の音場感の拡がりはごく普通に感じるが、奥行きの深さは十分にあり、高さ方向のプレゼンスも見事である。

アンプとスピーカーが、有機的に結びつき渾然一体となって自由自在に音楽を聴かせる、この音は今回の試聴の白眉である。

JBL 4344(組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「4344 ベストアンプセレクション」より

JBLの4344は、’82年に発売されて以来ずっと、わが国において、スピーカーの第一線の座を守り続けている製品であると同時に、わが国のオーディオを語るうえでも決して忘れてはならないきわめて存在意義の大きな製品である。本機は、4ウェイシステムならではのエネルギー感溢れる音が魅力であり、機器をチェックする際のリファレンススピーカーとして、いまでも数多くのオーディオメーカーやオーディオ関連の雑誌社が使用している事実は、このスピーカーの実力のすべてを物語っているともいえよう。4344はJBLを代表するスタジオモニターであるばかりでなく、スピーカーのなかのスピーカーとして位置づけられるきわめて重要な製品である。

*

JBLの4344は、スタジオモニターシリーズとして、’82年に発売されて以来、JBLを代表する製品であるのはもちろんのこと、日本におけるあらゆるオーディオ製品の基準(リファレンス)として、このスピーカーが果たしてきた役割と実績は、もはやここでは語り尽くせないほど大きい。10年以上のロングランを続けているということは、初期の生産ラインと比べて、いまの生産技術は格段に向上しているため、特性面では確実にクォリティアップしている。実際それは音の面に現われおり、現在の4344は、ざっくりとしたダイナミックな表現力を基盤とする、メリハリの利いた音が特徴であり、モニターライクにディテールを描きわける、使いやすいスピーカーとなっている。

4344をこれまで何百種類のアンプで鳴らしてきたかは定かではないが、ここでは、3種類のアンプを選択し、その音の表情の違いをリポートしようというものである。

アキュフェーズ C280V+P500L

まず最初に聴いたのは、アキュフェーズのC280VとP500Lという組合せである。アキュフェーズのアンプは、私自身、国内製品のリファレンスのひとつとして捉えている。リファレンスの定義づけは、まず第一に安定した動作を示すこと、第二にあまりでしゃばらないニュートラルな性格をもっていることである。このふたつの要素を兼ね備えた製品が国内アンプでは、アキュフェーズであると思う。そのなかでもこのペアは、いつ聴いても安定感のある信頼性の高いものだ。このペアと4344の組合せというのは、ステレオサウンドの試聴室のみならず、あらゆる場所でのリファレンスとして私が考える組合せである。

ラックスマン C06α+M06α

次に4344を鳴らすアンプは、ややゴリッとしてエッジの立ったきつい音をもつこのスピーカーの特徴を少し抑え、音楽を雰囲気良く聴く方向で選択した。アキュフェーズとの組合せの場合は、リファレンスシステムという色合いが濃いために、音楽が生々しく聴こえすぎて疲れるため、あまりゆったりと音楽を楽しむことができない。しかし、これはあくまでもアキュフェーズのアンプを私がリファレンスアンプとして捉えているために、ここではこういう言い方になるのであり、決してアキュフェーズのアンプがオーディオ・オーディオした音楽性に乏しいアンプであるようなイメージを抱かないでほしい。アキュフェーズのアンプは、リファレンスアンプであるという、確固たる存在として認めたうえでの話である。そこで、肩肘はらずに音楽を楽しもうというのがここでのプランである。

この狙いに相応しいアンプとして、ラックスマンのC06α+M06αを選択した。このペアの音は、穏やかでしなやかな感触のなかに、鮮度感の高いフレッシュな響きを聴かせるラックスマン独特のものである。4344との組合せでは、この特徴がストレートに現われた、いい意味でのフィルター効果を伴った音を聴くことができた。国産アンプならではのディテール描写に優れた面と4344の音の輪郭をがっちりと出す面が見事にバランスした音は、単に音楽をゆったりと聴かせてくれるだけでなく、細かい音楽のニュアンスさえ再現してくれた。

マランツ PM99SE

最後は、4344をセパレートアンプではなく、よりシンプルな形で鳴らしてみたいというのが狙いである。これは、使いこなしの面を含めた意味で一体型のプリメインアンプがセパレートアンプの場合ほど、気を使わずに音楽を楽しむことができるというメリットを優先したプランだ。

ここで選択したプリメインアンプは、マランツのPM99SEだが、この選択にはそれなりに理由がある。それは、かつて4344の前作である4343を納得できる範囲で鳴らしてくれたプリメインアンプが同じマランツのモデル1250(130W+130W)であり、このPM99SEはその1250の現代版であると私が認識しているからだ。現代のようにドライヴ能力の高いプリメインアンプが数多く揃っていなかった時代の話である。

前記のように、現在市場に出回っている4344は、非常に鳴らしやすいスピーカーとして生まれ変っているため、わざわざセパレートアンプを使ってラインケーブルや電源ケーブルを引き回したり、いい加減にセッティングして鳴らすよりは、プリメインアンプ一台でシンプルにドライヴした方が好結果を引き出しやすいはずだ。

その結果は、当然のことながらセパレートアンプで鳴らしたときと比べれば、聴感上の拡がりや奥行き感は一歩譲るものの、一体型アンプならではのまとまりの良さのなかで、安定感のある再現を示してくれた。この一体型というプリメインアンプの良さは、一体型CDプレーヤーにも共通するものだが、安定感という点に関しては、セパレートアンプでは決して得られない世界なのだ。

また、もうひとつプリメインアンプのメリットとして挙げられるのは、ウォームアップの速さである。現代の大型パワーアンプの場合は、パワースイッチをONにしてから、アンプ本来の音を引き出すために何時間ものウォームアップが必要であることは、ご承知の通りである。このPM99SEは、最初にA級で鳴らしてどんどん発熱させられるため、他のプリメインアンプよりウォームアップタイムがさらに速い。この点も、このアンプを選択した理由のひとつだ。

現在の時点で、この4344ほど、さまざまなアンプと組み合され、また、オーディオ機器の各々の個性を引き出してくれるスピーカーもないだ

ソニー TA-ER1 + TA-NR10(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

超広帯域設計で平衡入出力をメインとするプリアンプと、平衡入力部はトランス変換とするパワーアンプの組合せで、設置場所は標準位置、結線はすべて平衡型である。

充分以上のプリヒートをしたアンプに信号を加えて、音を聴く。表情が固く、全体にやや細身の音であるが、ほぼ15分も経過すれば、反応は穏やかではあるが、おおよそウォームアップ後の音が予測できるような音の姿、形となる。その後、ややソフト型、ややシャープ型と小さな変化はするが、基本的に熱的な安定度は高いようで大きく音質、音色を崩すような変化は示さぬ点が好ましく、ほぼ30〜40分間ほどで、まずまずの音となり、1時間ほどで平均的に使えるようになるのは、むしろウォームアップが速いタイプである。

S9500は、量感タップリにほどよく芯のある低域を聴かせ中域以上は明解で、これはホーン型ドライバーユニットならではのエネルギー感のあるストレートな音である。

低域は、定格パワーから考えればグイッと押し出す独特なパワー感があるが、バランス的には、わずかに引き締め、少しタイトにして、ほどよくエネルギー感を前に押し出す、明解かつ質的に高い音を望みたい。

しかしこれは、部屋の音響的処理で容易にコントロールできる範囲であり、スピーカーシステム自体でもクリアーできるが、もっとも簡単な方法としては、スピーカーケーブルを変えることが考えられる。

本質的には、高域がスッキリと伸びきり、音に透明感が加われば、低域もほどよくソリッドで、かつ表現力も一段と豊かになるはずだ。今回の試聴では、プリアンプがTV電波の影響を受け、高域に少しベール感があり、これがクリアーされれば本来の音となるだろう。しかし、今回聴いた各アンプとも影響の大小はあるが、共通の問題点で、平均的な使用条件では、一段と優れた結果が得られることと理解していただきたい。

この組合せは、S9500をほどよく引き締め、音の精度感が高く、情報量豊かに聴くためには好適な組合せであり、とくにJBLプロフェッショナルモニター的音を好む向きには、かなり面白い選択であろう。

プリアンプの音量変化範囲切替は、1種のキャラクターコントロールとしても使用可能で、平均的レベルでの音量で再生中でも、変化範囲の少ない方に切り替えると安定度、力感は少し抑えられるが、音のディテールの見通しのよさ、活き活きした表情などの非常に魅力的な部分が加わるようだ。

ゴールドムンド Mimesis 2a + Mimesis 9.2(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

S9500のヨーロッパ系アンプに対する適応性をチェックするとともに、彫りが深く、力強く、輪郭のクッキリとした方向の再現性をも調べるためのアンプ選択である。

各アンプの設置場所は、本誌試聴室の標準位置、結線関係はすべてアンバランス型ケーブルを使っている。

信号を加えると、小ぢんまりとしたごく普通の音が聴かれる。数分間も経過すれば、次第に水準を超えたある種のまとまりのある音の姿、形が顔を見せ始めるが、もともとこのアンプは寝起きが悪いタイプなので、徐々にではあるが、あまり右往左往せずに、本来あるべきであろう音の方向にウォームアップしてくるのを待つのは、それなりの忍耐力のいるところだ。

ほぼ30分間も待てば、音の精度感が高く、安定感があり、充分に磨き込まれた本格派の音を印象づける。ゴールドムンドらしい特徴の音が出はじめる。

しかしまだ、全体に音のコントラストが弱く、やや光沢を抑えたスッキリとした爽やかな音の範囲を超えず、音場感的にも奥行き方向のパースペクティヴは、やや不足傾向である。

ゴールドムンドのパワーアンプのように、AC電源側のレギュレーションに依存する電源設計では、供給電源側の状態が直接的に音を左右するため、電源事情は、常に意識していなければならぬ。

今回の試聴では、各アンプは可能な限り電源スイッチをONとして、信号を加えないでプリヒートさせているためへ、もともとの部屋の電源容量の制約、AC電源自体の歪の増加、さらにTV、FMなどの強力な電波が電源に乗っていること、などが相乗効果的に働き、この種の外乱に弱いアンプでは、直接結果としての音質を左右する。

この意味では、今回の電源事情はゴールドムンドのペアにとってはかなりのデメリットになっているに違いない。

ウォームアップはゆるやかに進むが、安定した内容の変化で、ほぼ2時間近くになればやっと安定したかな、というイメージの音となる。

帯域レスポンスはナチュラルに伸びた、過不足感のないものではあるが、中域はやや薄く、量的にも抑えた印象がある。

低域はやや軟調で音色が暗く、中域から中高域は磨き込まれてはいるが粗粒子的な粗さがあり、慣れた耳にはホーン型の固有音とわかるキャラクターが聴き取れる。

2ウェイ方式の特質を明確に聴かせるアンプの力量は見事ではあるが、性格は厳しく、使う側の資質が要求されるようだ。

ジェフ・ロゥランドDG Consummate + Model 9(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

パワーアンプのモデル9は、2ブロック構成のアンプ部と電源部を、同じ床面に左右チャンネル間も、相互干渉のないように十分に離して設置することが、本来の音質を得るための必要条件であるが、通常のこの試聴室のパワーアンプの設置位置では、スピーカーの音がアンプ筐体に反射をし固有音が発生することがあって、仕方なく左右スピーカーの内側に電源部、アンプ部二段重ねとした。しかしこの状態でも左右がやや近接しているため、モデル9の本来の音を聴くためには不十分な置き方ではある。接続はすべて平衡ケーブルを使い、パワーアンプの利得切替えはローである。

最初の音は、視覚的イメージに反し、小型な50Wクラスのパワーアンプを思わせる、スッキリと爽やかで、可愛らしい音であり、音場感的拡がりも、標準より狭く小さくまとまる傾向である。ウォームアップでの変化は、3分間ほどで中低域の豊かさが加わった反面、線の細いクリアーさが薄れ、中域をも少し抑えた穏やかな音に移行する。5分間ほど経過すると高域が目覚めはじめるが、表情は抑え気味で温和な聴きやすい音である。さらに高域の見通しのよさが加わると、中高域から高域に独特のしなやかで濃やかでナイーブな印象となり、非常に魅力的、かつ、耽美的ですらある。

さらに約3分間ほど経過すると、全体行きにわたり、いかにも目覚めたような音に移行し、徐々に穏やかに同じ方向にウォームアップは進む。トータル約20分間でほどよく音のエッジが張ったクリアーさが加わり、このあたりが最低限度のウォームアップタイムとなるが、音場感的に聴けば左右の拡がり、奥行き方向のパースペクティヴでも不満な面が残っている。

音のディテールをさりげなく聴かすだけの、海外製品としては優れた聴感上のSN比の高さが、このシステムの大きな魅力である。帯域バランスはフラットで、ワイドレンジ感は意識させないが、ほどよく密度感を保ちながら、低域、高域とも必要にして充分なレスポンスを聴かせる。音色はやや沈んだ傾向を示すが、これは、CDプレイヤーのアキュフェーズDP90/DC91との組合せによるものかもしれない。

1時間半ほどたてば、次第に力強さ、反応の速さが顔を出し、オーソドックスでナチュラルな本来の魅力が聴かれ、低域と高域のユニットの形式の違いによる質感の差も感じさせず、よく鳴りよく響く正統派の音は実に魅力的である。やや色彩感を抑える傾向はあるが見事な音だ。パワーアンプの利得をハイにするとスッキリと広帯域型となるが薄味だ。

パイオニア Exclusive C7 + Exclusive M7(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

このアンプは、入出力信号系は不平衡型がメインで、平衡型にはすべてトランスで変換する設計であるため、結線はすべて不平衡で行なう。各アンプの設置場所は標準位置である。

信号を加えた最初の音は、小さくまとまった、ひっそりした音で、それなりにまとまった音を聴かせる。

数分間ほど経過すると、中低域の量感が加わり、全体に柔らかく、おとなしい音となり、中高域の見通しがよくなる。

時間的にはゆっくりしたテンポでウォームアップは進み、聴感上で不足した部分が徐々に埋められていくように内容が濃く、充実していく変り方で、従来とは少し異なったウォームアップの傾向であり、最近のトップランクのアンプにみられるタイプだ。

ウォームアップは素直なタイプで、ゆるやかではあるが一定の方向に進み、音の細部が少し見通せる音になるのは、おおよそ1時間は必要だ。その後は音場感的な情報量が増し、奥行き方向のパースペクティヴがナチュラルに感じられるようになると、ほぼ2時間は過ぎていることになる。

S9500は、音場感的な再生能力は抜群で、とくに奥行き方向の拡がりの見事さは、これならではの魅力であるが、逆に言えば、アンプの音場感的な再生能力をチェックするためには、最適なスピーカーシステムであろう。

低域は柔らかく、音の芯の甘さは残るが、アンプとスピーカー間はほどよくコントロールされているようで、かなりしなやかな低域の表情を聴かせる。

中域以上も素直な音をもつため、このアンプ専用に部屋とスピーカーのセッティングを行なえば、スピーカー後の壁を超えてタップリと拡がるプレゼンスの良さと、しなやかで力感にほどよく裏付けされたナチュラルな音を手にすることができよう。

TV電波などの外乱には、パワーアンプにやや弱い面があるようで、高域の伸び切った感じや、上下方向の音場感で高さを聴きたいむきには、少し不満を残すが、この試聴室の条件の厳しさでのことであり、一般的には問題ではなかろう。

安定型で茫洋と鳴りやすいスピーカーを、柔らかく、豊かな音ながらほどよくシェイプアップし、いかにも2ウェイ型ならではの爽やかさ、鮮度感の高さを持つ音として聴かせるが、内面的にはストレートに押し出す強靭なエネルギーをもっているようで、時折グイッと押し切るようなダイレクトな表現が感じられることがある。平衡入出力では、ややナローレンジの管球アンプ的な音に変り、油絵的な陰影の深さは別な味だ。

アキュフェーズ C-280V + A-100(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

この組合せから、試聴第2日目になる。スピーカーは、かなり部屋に馴染んできたようで、内容が充実し、2ウェイ方式らしいキビキビとしたイメージが聴き取れるようになり、AC電源もプリヒート中の試聴アンプが減り、基本的に電源事情が悪いだけに差は大きい。

S9500を除けば、すべてアキュフェーズのラインナップによるシステムでの音出しである。C280V+A100は、ステレオサウンドで私がリファレンスに使うアンプで、すでに一年間ほど使い込んでおり、ややモヤッとした音から、ややスッキリとした音に変り、低域、中域、高域とステップ状にウォームアップする傾向があるが、今回はスピーカーが異なり、CDプレーヤーも異なるため、それなりに期待して音を聴きたい。

最初の音が出た瞬間の響きのみで、すべてのエレクトロニクス系が、同じアキュフェーズという、ある種の協調性、調和性に裏付けられた、筋の通った、響きあい、溶けあう音が聴かれるC280V、A100、DP90/DC91と、それぞれがリファレンスとして完成されたコンポーネントであることの証は、見事にウォームアップ以前の音に表われているようである。

温和で、散漫な音から始まるウォームアップは従来と変りはないが、次に全体に引き締まり、タイトで前に力強く押し出す音への変化はかなり明瞭で、ややコントラストを抑えながら肉付きを増し、次第に低域から高域に向かい目覚めていく。CDプレーヤーが情報量が多く、量感があり、かつ充実した中域をもっているだけに、ウォームアップは明瞭で反応が速く、不要感が伴わないのがよい。S9500は、量感はあるが少し腰高の軟調な低域を聴かせ、今回聴いたアンプの標準的な音ではあるが、もう一段ダイナミックさが欲しいようだ。

このあたりは、パワーアンプの定格パワーと現実のスピーカー駆動能力の違いが音に出る例で、2ウェイ型では、それ自体のエネルギーバランスが加わるため、同じようなバランスでも、鳴り方、響き方や表情が大幅に変化するものである。

もともと、リファレンスシステムとして使っているシステムだけに、約1時間もすればウォームアップは安定し、オーディオ的にも音楽的にもほどよい魅力ある音が聴かれ、とくに一貫したサウンドポリシーによる音は、好みを超えた誰にでも納得できる高度な次元に位置付けされ、S9500を、少し手綱を引き締めて鳴らす性質は、いかにもリファレンスシステムならではの信頼性、安定感である。

マッキントッシュ C40 + MC1000(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

この組合せはプリアンプがランク的にはパワーアンプに見合わないが、最初はプリアンプにC34Vを使い、C34VがニューモデルC40にチェンジするとのことで、再度、C40で聴いたため、両者の比較をも交えてのリポートすることにしたい。

穏やかで、十分に熟成された大人の風格をもつC34Vと比べ、C40は、明らかに新しい世代に変ったと思わせる、ストレートで鋭角的、情報量が一段と増えた音を聴かせる。ウォームアップにしたがい、生硬い表情のドライな音から、まず低域の量感に始まり、中高域の明瞭度、中域の充実というように階段的に、かつ交互に内容が濃くなり、積極的に音楽を聴かせる新しい魅力を発揮しはじめる。しかし、基本的には伝統を正しく受け継いだ、同社の文法に則ったというほかはない音である。

パワーアンプMC1000は、まさに王者の貫禄を示し、プリアンプからの音を余裕タップリに受け止めているようで、ウォームアップ中の自らの変化は、時折垣間見せるにすぎないようである。

基本的には、アンプを御するS9500も、MC1000ともなれば逆にスピーカーが掌に乗る印象になり、2ウェイシステムの極限に近い情報量を送り込まれるが、決して限界を超えてドライブしないあたりは、さすがにマッキントッシュのパワーアンプらしい、優しさともいうべき美点であろう。予想以上にアンプとスピーカーシステムが調和を保ちながら、それぞれの個性を穏やかに色濃く聴かせるのは、好みを超えた素晴らしさというほかにない。

柔らかく豊かで、しなやかに歌いあげる音は、マッキントッシュのS9500の独自の世界ではある。周波数特性的な聴き方では、高域と低域の両エンドをわずかに抑えた安定型のバランスで、かなりフラットなレスポンスを示し、音のコントラストは全般に抑えたタイプだ。この音は、C40のイコライザーを活用し、音に抑揚をつけ、調和を保ちながら好みの音色に溶け合せるための素材に最適であろう。さらに、C40は連続可変型ラウドネスコントロールも備え、音の躍動感、鮮度感を満たすためには、エキスパンダー機能が決定的なアシストをするだろう。これらを抑え気味に使えば、快適に表情豊かな音楽が楽しめるが、モニターライクな音像定位、位相関係をチェックするには、不向きというリスクは残る。しかし、それらの問題を超えた音の魅力は絶大で、各種プログラムソースを新旧の区別なく見事に聴かせるこの音は、オーディオ的な面と音楽的な面が両立した見事な世界だ。

カウンターポイント SA-5000 + Natural Progression Monaural Power Amplifier(JBL S9500との組合せ)

井上卓也

ステレオサウンド別冊「JBLのすべて」(1993年3月発行)

「ハイエンドアンプでProject K2 S9500を堪能する」より

この組合せは、ふところの深い、格調が高く、雰囲気のよい、サロン風の音を求めての選択である。

プリアンプのSA5000は、ハイブリッドタイプならではの、ソリッドステートと管球方式の魅力を併せもたせる、という至難な技を実現した稀有の存在ともいうべき見事なモデルである。

ペアとしたパワーアンプNPAは、ナチュラル・プログレッション・モノーラル・パワーアンプの頭文字をモデルナンバーとした新製品で、入力段に真空管、出力段にバイポーラトランジスターとMOS−FETの両方の特徴を備えるという、IGBTを採用したモノーラルパワーアンプだ。

結線は、不平衡である。

標準的なプリアンプ出力(ダイレクト出力)からの結線では外乱によるノイズ発生があり、バッファーアンプ出力からパワーアンプに送るが、許容限度のノイズは残っており、高域のディフィニッションが低下した音になるだろう。

最初の音は柔らかく、モヤッとした音だ。

ウォームアップは、NPAではかなりな時間はさして大きな変化を示さず、その後比較的短い時間で、音質、喜色の変化がステップ的に変る傾向があるようである。

初期段階の20〜30分間あたりのウォームアップで聴けば、柔らかさの内側にかなり硬質なコントラストの強い部分があり、そのどちらを重視するかで、音の印象度は大きく変る。

しかし、2時間ほど鳴らし込めば、雰囲気がよく上品で耽美的ともいわれるカウンターポイントの音に、反応の速さ、鮮食感、ソリッドな表現、といった新しい魅力が加わった音が聴かれるようになる。

かなりの音を整理し、音楽の聴かせどころを巧みに摘んで聴かせるような、スケールはやや小さいが、ほどよく音楽に反応をし、サラッと雰囲気よく空間の拡がりを感じさせる鳴り方は、これならではの魅力がある、ひとつの世界だ。

予想よりも、細部のディテールの描き方や表情のみずみずしさが音として出しきれていないが、起強力なTV電波が7波もある立地条件下での高周波妨害にょるマスキングと、CDプレーヤー系の長時間使用での、ある種の音のニジミ、ベール感が相乗効果的に働いているようで、ここでの結果は、かなりハンディキャップを背負ったものではあるが、それなりにカウンターポイントらしさのある音でS9500を鳴らしたあたりは、カウンターポイントのポリシーの根強さを知る、ひとつの尺度のように

思われる。

最近のコメント