ピクソールのレコードクリーナーPixall MKIIの広告(輸入元:東志)

(スイングジャーナル 1981年9月号掲載)

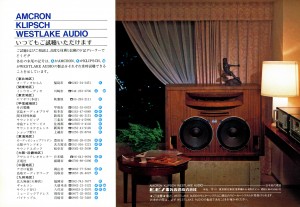

Category Archives: 海外ブランド - Page 29

ミルティ Pixall MKII

マークレビンソン ML-9L, ML-10L

アルテック Model 6041

JBL L150A

BOSE 901 SeriesIV

ウエストレーク・オーディオ TM-3 Monitor

シーメンス Sachsen

マッキントッシュ MC2500

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

500W+500Wのパワーをもつステレオアンプで、これは最低保証値。実際は600Wオーバーの実力をもつマッキントッシュ・アンプ・シリーズの旗艦である。その内容からすると、これでも最もコンパクトである。MC3500以来の伝統的デザインイメージを保ち、自他ともに王者の貫禄を示す。高度な技術(開発生産両面)と長いキャリアをもつ同社にして可能な内容価値と風格をもつものだろう。ピークホールド機能をもつ大型メーターつき。

音質の絶対評価:10

マッキントッシュ MC2205

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

マッキントッシュのアンプ代表機種で、200W+200Wのパワーが、パワーガード・サーキットで安定して供給され、サチュレーション・フリーである。400Wモノーラルアンプとしても使える。あのブルー・メーター、グラス・イルミネーションの美しさは、古い新しいを超越した美しいものであるばかりでなく、ガラスを割らない限り、その美しさは半永久的に持続する。現在最も信頼性と完成度の高いパワーアンプの一つだろう。

音質の絶対評価:9

マッキントッシュ MC502

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

マッキントッシュとしては異例の薄型のプロポーションを採用したアンプで、50W+50Wのステレオアンプ。グラス・イルミネーションは全く同じで、金文字がパワー・オンでグリーンに美しく変色する。ブルー・メーターはないが、明らかにマッキントッシュのアンプであることは一目瞭然。パワーガードが威力を発揮し、まずクリップ音は出てこない。モノ接続で150Wアンプとなる。伝統のアウトプットランスは持たないAB級。

音質の絶対評価:8.5

マッキントッシュ C32

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

同社のプリアンプの最高峰がこの製品だ。はっきりいって、エキスパンダーは余計なもので、このアンプを使う人たちの音への要求と、この機能はちぐはぐだと思う。これは日本人とは異なる発想としか思えない。しかしこれをスイッチ・オフして使わないとしても、このアンプの魅力は、いささかも損なわれない。C29とはひと味違った楽音のニュアンスが、ここには聴ける。29同様、大人の風格と、王者の貫禄をもったプリアンプ。

音質の絶対評価:10

「いま、いい音のアンプがほしい」

瀬川冬樹

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「いま、いい音のアンプがほしい」より

二ヶ月ほど前から、都内のある高層マンションの10階に部屋を借りて住んでいる。すぐ下には公園があって、テニスコートやプールがある。いまはまだ水の季節ではないが、桜の花が満開の暖い日には、テニスコートは若い人たちでいっぱいになる。10階から見下したのでは、人の顔はマッチ棒の頭よりも小さくみえて、表情などはとてもわからないが、思い思いのテニスウェアに身を包んだ若い女性が集まったりしていると、つい、覗き趣味が頭をもたげて、ニコンの8×24の双眼鏡を持出して、美人かな? などと眺めてみたりする。

公園の向うの河の水は澱んでいて、暖かさの急に増したこのところ、そばを歩くとぷうんと溝泥の匂いが鼻をつくが、10階まではさすがに上ってこない。河の向うはビル街になり、車の往来の音は四六時中にぎやかだ。

そうした街のあちこちに、双眼鏡を向けていると、そのたびに、あんな建物があったのだろうか。見馴れたビルのあんなところに、あんな看板がついていたのだっけ……。仕事の手を休めた折に、何となく街を眺め、眺めるたびに何か発見して、私は少しも飽きない。

高いところから街を眺めるのは昔から好きだった。そして私は都会のゴミゴミした街並みを眺めるのが好きだ。ビルとビルの谷間を歩いてくる人の姿。立話をしている人と人。あんなところを犬が歩いてゆく。とんかつ屋の看板を双眼鏡で拡大してみると電話番号が読める。あの電話にかけたら、出前をしてくれるのだろうか、などと考える。考えながら、このゴミゴミした街が、それを全体としてみればどことなくやはりこの街自体のひとつの色に統一されて、いわば不協和音で作られた交響曲のような魅力をさえ感じる。そうした全体を感じながら、再び私の双眼鏡は、目についた何かを拡大し、ディテールを発見しにゆく。

高いところから風景を眺望する楽しさは、なにも私ひとりの趣味ではないと思うが、しかし、全体を見通しながらそれと同じ比重で、あるいはときとして全体以上に、部分の、ディテールの一層細かく鮮明に見えることを求めるのは、もしかすると私個人の特性のひとつであるかもしれない。

そこに思い当ったとき、記憶は一度に遡って、私の耳には突然、JBL・SA600の初めて鳴ったあの音が聴こえてくる。それまでにも決して短いとはいえなかったオーディオ遍歴の中でも、真の意味で自分の探し求めていた音の方向に、はっきりした針路を発見させてくれた、あの記念すべきアンプの音が──。

JBLのプリメイン型アンプSA600が発表さたのは、記憶が少し怪しいがたぶん1966年で、それより少し前の1963年には名作SG520(プリアンプ)が発表されていた。パワーアンプは、最初、ゲルマニウムトランジスター、入力トランス結合のSE401として発表されたが、1966年には、PNP、NPNの対称型シリコントランジスターによって、全段直結、±二電源、差動回路付のSE400型が、?JBL・Tサーキット?の名で華々しく登場した。このパワーアンプに、SG520をぐんと簡易化したプリアンプを組合わせて一体(インテグレイテッド)型にしたのがSA600である。この、SE400の回路こそ、こんにちのトランジスターパワーアンプの基礎を築いたと言ってよく、その意味ではまさに時代を先取りしていた。

私たちを驚かせたのは、むろん回路構成もであったにしても、それにもまさる鳴ってくる音の凄さ、であった。アンプのトランジスター化がまだ始まったばかりの時代で、回路構成も音質もまた安定度の面からも、不完全なトランジスターアンプがはびこっていて、真の音楽愛好家の大半が、アンプのトランジスター化に疑問を抱いていた頃のことだ。それ以前は、アメリカでは最高級の名声を確立していたマランツ、マッキントッシュの両者ともトランジスター化を試みていたにもかかわらず、旧型の管球式の名作をそれぞれに越えることができずにいた時期に、そのマランツ、マッキントッシュの管球式のよさと比較してもなお少しも遜色のないばかりか、おそらくトランジスターでなくては鳴らすことのできない新しい時代を象徴する鮮度の高いみずみずしい、そしてディテールのどこまでも見渡せる解像力の高さでおよそ前例のないフレッシュな音を、JBLのアンプは聴かせ、私はすっかり魅了された。

この音の鮮度の高さは、全く類がなかった。何度くりかえして聴いたかわからない愛聴盤が、信じ難い新鮮な音で聴こえてくる。一旦この音を聴いてしまったが最後、それ以前に、悪くないと思って聴いていたアンプの大半が、スピーカーの前にスモッグの煙幕でも張っているかのように聴こえてしまう。JBLの音は、それぐらいカラリと晴れ渡る。とうぜんの結果として、それまで見えなかった音のディテールが、隅々まではっきりと見えてくる。こんなに細やかな音が、このレコードに入っていたのか。そして、その音の聴こえてきたことによって、これまで気付かなかった演奏者の細かな配慮を知って、演奏の、さらにはその演奏をとらえた録音の、新たな側面が見えはじめる。こんにちでは、そういう音の聴こえかたはむしろ当り前になっているが、少なくとも1960年代半ばには、これは驚嘆すべきできごとだった。

ディテールのどこまでも明晰に聴こえることの快さを教えてくれたアンプがJBLであれば、スピーカーは私にとってイギリス・グッドマンのアキシオム80だったかもしれない。そして、これは非常に大切なことだがその両者とも、ディテールをここまで繊細に再現しておきながら、全体の構築が確かであった。それだからこそ、細かな音を鳴らしながら音楽全体の姿を歪めるようなことなくまたそれだからこそ、細かな音のどこまでも鮮明に聴こえることが快かったのだと思う。細かな音を鳴らす、というだけのことであれば、これら以外にも、そしてこれら以前にも、さまざまなオーディオ機器はあった。けれど、全景を確かに形造っておいた上で、その中にどこまでも細やかさを求めてゆく、という鳴らし方をするオーディオパーツは、決して多くはない。そして、そういう形でディテールの再現される快さを一旦体験してしまうと、もう後に戻る気持には容易になれないものである。

8×10(エイトバイテン)のカラー密着印画の実物を見るという機会は、なかなか体験しにくいかもしれないが、8×10とは、プロ写真家の使う8インチ×10インチ(約20×25センチ)という大サイズのフィルムで、大型カメラでそれに映像を直接結ばせたものを、密着で印画にする。キリキリと絞り込んで、隅から隅までキッカリとピントの合った印画を、手にとって眺めてみる。見えるものすべてにピントの合った映像というものが、全く新しい世界として目の前に姿を現わしてくる。それをさらに、ルーペで部分拡大して見る。それはまさに、双眼鏡で眺めた風景に似て、超現実の別世界である。

写真に集中的に凝っていたころ、さまざまのカメラやレンズの名品を、一度は道楽のつもりで手もとに置いた時期があった。しかし、たとえばタンバールやヘクトールなどの、幻ともいわれる名レンズといえども、いわゆるソフトフォーカスタイプのレンズは、どうにも私の好みには合わないことを、道楽の途中で気づかされた。私は常に、ピントの十分に合った写真が好きなのだった。たとえば長焦点レンズの絞りを開放近くに開いて、立体を撮影すれば、ピントの合った前後はもちろんボケる。仮にそういう写真であればあったで、ともかく、甘い描写は嫌いで、キリリと引締った鋭く切れ込む描写をして欲しい。といって、ピントが鋭ければすべてよいというわけではない。髪の毛を、まるで針金のような質感に写すレンズがある。逆に、ピントの外れた部分を綿帽子のようにもやもやに描写するレンズがある。どちらも私は認めない。髪の毛の質感と、バックにボケて写り込んでいる石垣の質感とが、それぞれにそれらしく感じとれないレンズはダメだ。その上で、極力鋭いピントを結ぶレンズ……。こうなると、使えるタマは非常に限られてしまう。

そうした好みが、即ち再現された音への好みと全く共通であることは、もう言うまでもなくさらにはそれが、食べものの味の好み、色彩やものの形、そして異性のタイプの好みにまで、ひとりの人間の趣味というものは知らず知らずに映し出される。それだから、アンプを作る人間の好みがそれぞれのアンプの鳴らす音の味わいに微妙に映し出され、アンプを買う側の人間がそれを嗅ぎ分け選び分ける。自分の鳴らしたい音の世界を、どのアンプなら垣間見せてでもくれるだろうか。さまざまのアンプを聴き分け、選ぶ楽しさは、まさにその一点にある。

どこまでも細かく切れ込んでゆく解像力の高さ、いわばピントの鋭さ。澄み切った秋空のような一点の曇りもない透明感。そして、一音一音をゆるがせにしない厳格さ。それでありながら、おとのひと粒ひと粒が、生き生きと躍動するような,血の通った生命感……。そうした音が、かつてのJBLの持っていた魅力であり、個性でもあった。一聴すると細い感じの音でありながら、低音の音域は十分に低いところまで──当時の管球の高級機の鳴らす低音よりもさらに1オクターヴも低い音まで鳴らし切るかのように──聴こえる。そのためか、音の支えがいかにも確としてゆるぎがない。細いかと思っていると案外に肉づきがしっかりしている。それは恰も、欧米人の女声が、一見細いようなのに、意外に肉づきが豊かでびっくりさせられるというのに似ている。要するにJBLの音は、欧米人の体格という枠の中で比較的に細い、のである。

JBLと全く対極のような鳴り方をするのが、マッキントッシュだ。ひと言でいえば豊潤。なにしろ音がたっぷりしている。JBLのような?一見……?ではなく、遠目にもまた実際にも、豊かに豊かに肉のついたリッチマンの印象だ。音の豊かさと、中身がたっぷり詰まった感じの密度の高い充実感。そこから生まれる深みと迫力。そうした音の印象がそのまま形をとったかのようなデザイン……。

この磨き上げた漆黒のガラスパネルにスイッチが入ると、文字は美しい明るいグリーンに、そしてツマミの周囲の一部に紅色の点(ドット)の指示がまるで夢のように美しく浮び上る。このマッキントッシュ独特のパネルデザインは、同社の現社長ゴードン・ガウが、仕事の帰りに夜行便の飛行機に乗ったとき、窓の下に大都会の夜景の、まっ暗な中に無数の灯の点在し煌めくあの神秘的ともいえる美しい光景からヒントを得た、と後に語っている。

だが、直接にはデザインのヒントとして役立った大都会の夜景のイメージは、考えてみると、マッキントッシュのアンプの音の世界とも一脈通じると言えはしないだろうか。

つい先ほども、JBLのアンプの音の説明に、高い所から眺望した風景を例として上げた。JBLのアンプの音を風景にたとえれば、前述のようにそれは、よく晴れ渡り澄み切った秋の空。そしてむろん、ディテールを最もよく見せる光線状態の昼間の風景であろう。

その意味でマッキントッシュの風景は夜景だと思う。だがこの夜景はすばらしく豊かで、大都会の空からみた光の渦、光の乱舞、光の氾濫……。贅沢な光の量。ディテールがよくみえるかのような感じは実は錯覚で、あくまでもそれは遠景としてみた光の点在の美しさ。言いかえればディテールと共にこまかなアラも夜の闇に塗りつぶされているが故の美しさ。それが管球アンプの名作と謳われたMC275やC22の音だと言ったら、マッキントッシュの愛好家ないしは理解者たちから、お前にはマッキントッシュの音がわかっていないと総攻撃を受けるかもしれない。だが現実には私にはマッキントッシュの音がそう聴こえるので、もっと陰の部分にも光をあてたい、という欲求が私の中に強く湧き起こる。もしも光線を正面からベタにあてたら、明るいだけのアラだらけの、全くままらない映像しか得られないが、光の角度を微妙に選んだとき、ものはそのディテールをいっそう立体的にきわ立たせる。対象が最も美しく立体的な奥行きをともなってしかもディテールまで浮び上ったときが、私に最上の満足を与える。その意味で私にはマッキントッシュの音がなじめないのかもしれないし、逆にみれば、マッキントッシュの音に共感をおぼえる人にとっては、それがJBLのように細かく聴こえないところが、好感をもって受け入れられるのだろうと思う。さきにもふれた愛好家ひとりひとりの、理想とする音の世界観の相違がそうした部分にそれぞれあらわれる。

JBLとマッキントッシュを、互いに対立する両方の極とすれば、その中間に位置するのがマランツだ。マランツの作るアンプは、常に、どちらに片寄ることなく、いわば?黄金の中庸精神?で一貫していた。だが、そのほんとうの意味が私に理解できたのは、もっとずっとあとになってのことだった。アンプの自作をやめて、最初に身銭をはたいて購入したのが、マランツ♯7だった。自作のアンプにくらべてあまりにも良い音がして序ッ区を受けた話はもう何度も書いてしまったが、そのときには、まだ、マランツというアンプの中庸の性格など、聴きとれる筈がない。アンプの音の性格というものは、常に「それ以外の、そしてそれと同格でありながら傾向を異にする」音、を聴いたときに、はじめて、理解できるものだ。一台のアンプの音だけ聴いて、そのアンプの音の傾向あるいは音色が、わかる、などということは、決してありえない。それは当然なので、アンプの音を聴くには、そのアンプにスピーカーを接続し、何らかのプログラムソースを入れてやって、そこで音がきこえる。そうして鳴ってきた音が、果して、どこまでそのアンプ自体の音、なのか、もしかしたら、それはスピーカーの音色なのか、あるいはまた、カートリッジやアームやターンテーブルや、それらを包括したプレーヤーシステムの音色、なのか、それともプログラムソース側で作られた音色なのか、さらにまた、微妙な部分でいえば接続コードその他の何らかの影響であるのかどうか──。そうしたあらゆる要因によるそれぞれに固有の音色をすべて差し引いた上で、これがこのアンプの固有の音色だ、このアンプの個性だ、と言い切るには、くりかえしになるが、そのアンプと同格の別のアンプを、少なくとも一台、できれば二〜三台、アンプ以外の他の条件をすべて揃えて聴きくらべてからでなくては、「このアンプの音色は……」などと誰にも言えない筈だ。

そうした道理で、マッキントッシュの豊潤さ、JBLの明晰さ、を両つ(ふたつ)の極として、その中間にマランツが位置する、と理解できたのは、つまりそういう比較をできる機会にたまたま恵まれたからであった。それが、本誌創刊第三号、昭和42年の初夏のことであった。

このときすでに、JBLのSG520とSE400の組合せが、私の装置で鳴っていた。スピーカーもJBLで、しかしまだ、こんにちのスタジオモニターシリーズのような完成度の高いスピーカーシステムが作られていなかったし、あこがれていた「ハーツフィールド」は、入手のめどがつかず、「オリムパス」は二〜三気になるところがあって買いたいというほどの決心がつかなかったので、ユニットを買い集めて自作した3ウェイが鳴っていた。そのシステムをドライヴするアンプは、ほんの少し前まで、マランツの♯7プリに、QUADII型のパワーアンプや、その他の国産品、半自作品など、いろいろとりかえてみて、どれも一長一短という気がしていた。というより、その当時の私は、アンプよりもスピーカーシステムにあれこれと浮気しているまっ最中で、アンプにはそれほど重点を置いていなかった。

昭和41年の暮に本誌第一号が創刊され、そのほんの少しあとに、前記のプリメインSA600を、サンスイの新宿ショールーム(伊勢丹の裏、いまダイナミックオーディオの店になっている)の当時の所長だった伊藤瞭介氏のご厚意で、たぶん一週間足らず、自宅に借りたのだった。そのときの驚きは、本誌第9号にも書いたが、なにしろ、聴き馴れたレコードの世界がオーバーに言えば一変して、いままで聴こえたことのなかったこまかな音のひと粒ひと粒が、くっきりと、確かにしかし繊細に、浮かび上り、しかもそれが、はじめのところにも書いたようにおそろしく鮮度の高い感じで蘇り息づいて、ぐいぐいと引込まれるような感じで私は昂奮の極に投げ込まれた。全く誇張でなしに、三日三晩というもの、仕事を放り出し、寝食も切りつめて、思いつくレコードを片端から聴き耽った。マランツ♯7にはじめて驚かされたときでも、これほど夢中にレコードを聴きはしなかったし、それからあと、すでに十五年を経たこんにちまで、およそあれほど無我の境地でレコードを続けざまに聴かせてくれたオーディオ機器は、ほかに思い浮かばない。今になってそのことに思い当ってみると、いままで気がつかなかったが、どうやら私にとって最大のオーディオ体験は、意外なことに、JBLのSA600ということになるのかもしれない。

たしかに、永い時間をかけて、じわりと本ものに接した満足感を味わったという実感を与えてくれた製品は、ほかにもっとあるし、本ものという意味では、たとえばJBLのスピーカーは言うに及ばず、BBCのモニタースピーカーや、EMTのプレーヤーシステムなどのほうが、本格派であるだろう。そして、SA600に遭遇したが、たまたまオーディオに火がついたまっ最中であったために、印象が強かったのかもしれないが、少なくとも、そのときまでスピーカー第一義で来た私のオーディオ体験の中で、アンプにもまたここまでスピーカーに働きかける力のあることを驚きと共に教えてくれたのが、SA600であったということになる。

結局、SA600ではなく、セパレートのSG520+SE400Sが、私の家に収まることになり、さすがにセパレートだけのことはあって、プリメインよりも一段と音の深みと味わいに優れていたが、反面、SA600には、回路が簡潔であるための音の良さもあったように、今になって思う。

……という具合にJBLのアンプについて書きはじめるとキリがないので、この辺で話をもとに戻すとそうした背景があった上で本誌第三号の、内外のアンプ65機種の総試聴特集に参加したわけで、こまかな部分は省略するが結果として、JBLのアンプを選んだことが私にとって最も正解であったことが確認できて大いに満足した。

しかしその試聴で、もうひとつの魅力ある製品を発見したというのが、これも前述したマッキントッシュのC22とMC275の組合せで、アルテックの604Eを鳴らした音であった。ことに、テストの終った初夏のすがすがしいある日の午後に聴いた、エリカ・ケートの歌うモーツァルトの歌曲 Abendempfindung(夕暮の情緒)の、滑らかに澄んで、ふっくらとやわらかなあの美しい歌声は、いまでも耳の底に焼きついているほどで、この一曲のためにこのアンプを欲しい、とさえ思ったものだ。

だが結局は、アルテックの604Eが私の家に永く住みつかなかったために、マッキントッシュもまた、私の装置には無縁のままでこんにちに至っているわけだが、たとえたった一度でも忘れ難い音を聴いた印象は強い。

そうした体験にくらべると、最初に手にしたにもかかわらず、マランツのアンプの音は、私の記憶の中で、具体的なレコードや曲名と、何ひとつ結びついた形で浮かんでこないのは、いったいどういうわけなのだろうか。確かに、その「音」にびっくりした。そして、ずいぶん長い期間、手もとに置いて鳴らしていた。それなのに、JBLの音、マッキントッシュの音、というような形では、マランツの音というものを説明しにくいのである。なぜなのだろう。

JBLにせよマッキントッシュにせよ、明らかに「こう……」と説明できる個性、悪くいえばクセを持っている。マランツには、そういう明らかなクセがない。だから、こういう音、という説明がしにくいのだろうか。

それはたしかにある。だが、それだけではなさそうだ。

もしかすると私という人間は、この、「中庸」というのがニガ手なのだろうか。そうかもしれないが、しかし、音のバランス、再生される音の低・中・高音のバランスのよしあしは、とても気になる。その意味でなら、JBLよりもマッキントッシュよりも、マランツは最も音のバランスがいい。それなのに、JBLやマッキントッシュのようには、私を惹きつけない。私には、マランツの音は、JBLやマッキントッシュほどには、魅力が感じられない。

そうなのだ。マランツの音は、あまりにもまっとうすぎるのだ。立派すぎるのだ。明らかに片寄った音のクセや弱点を嫌って、正攻法で、キチッと仕上げた音。欠点の少ない音。整いすぎていて、だから何となくとり澄ましたようで、少しよそよそしくて、従ってどことなく冷たくて、とりつきにくい。それが、私の感じるマランツの音だと言えば、マランツの熱烈な支持者からは叱られるかもしれないが、そういう次第で私にはマランツの音が、親身に感じられない。魅力がない。惹きつけられない。たから引きずりこまれない……。

また、こうも言える。マランツのアンプの音は、常に、その時点その時点での技術の粋をきわめながら、音のバランス、周波数レインジ、ひずみ、S/N比……その他のあらゆる特性を、ベストに整えることを目指しているように私には思える。だが見方を変えれば、その方向には永久に前進あるのみで、終点がない。いや、おそらくマランツ自身は、ひとつの完成を目ざしたにちがいない。そのことは、皮肉にも彼のアンプの「音」ではなく、デザインに実っている。モデル7(セブン)のあの抜きさしならないパネルデザイン。十年間、毎日眺めていたのに、たとえツマミ1個でも、もうこれ以上動かしようのないと思わせるほどまでよく練り上げられたレイアウト。アンプのパネルデザインの古典として、永く残るであろう見事な出来栄えについてはほとんど異論がない筈だ。

なぜ、このパネルがこれほど見事に完成し、安定した感じを人に与えるのだろうか。答えは簡単だ。殆どパーフェクトに近いシンメトリーであるかにみせながら、その完璧に近いバランスを、わざとほんのちょっと崩している。厳密にいえば決して「ほんの少し」ではないのだが、そう思わせるほど、このバランスの崩しかたは絶妙で、これ以上でもこれ以下でもいけない。ギリギリに煮つめ、整えた形を、ほんのちょっとだけ崩す。これは、あらゆる芸術の奥義で、そこに無限の味わいが醸し出される。整えた形を崩した、などという意識を人に抱かせないほど、それは一見完璧に整った印象を与える。だが、もしも完全なシンメトリーであれば、味わいは極端に薄れ、永く見るに耐えられない。といって、崩しすぎたのではなおさらだ。絶妙。これしかない。マランツ♯7のパネルは、その絶妙の崩し方のひとつの良いサンプルだ。

パネルのデザインの完成度の高さにくらべると、その音は、崩し方が少し足りない。いや、音に関するかぎり、マランツの頭の中には、出来上がったバランスを崩す、などという意識はおよそ入りこむ余地がなかったに違いない。彼はただひたすら、音を整えることに、全力を投入したに違いあるまい。もしも何か欠けた部分があるとすれば、それはただ、その時点での技術の限界だけであった、そういう音の整え方を、マランツはした。

むろん以上は私の独断だが、バランスはちょっと崩したところにこそ魅力を感じさせるのであれば、マランツの音は立派ではあったが魅力に欠けるという理由はこれで説明がつく。そしてもうひとつ、これこそ最も皮肉な事実だが、その時点での最高の技術を極めた音であれば、とうぜんの結果として、技術が進歩すればそれは必ず古くなる。言いかえれば、より一層進んだ技術をとり入れ、完成を目ざしたアンプに、遠からず追い越される。

ところが、マッキントッシュのように、ひとつの個性を究め、独特の音色を作り上げた音は、それ自体ひとつの完成であり、他の音が出現してもそれに追い越されるのでなく単にもうひとつ別の個性が出現したというに止まる。良い悪いではなく、それぞれが別個の個性として、互いに魅力を競い合うだけのことだ。その意味では、JBLのかつての音は、いくぶんきわどいところに位置づけられる。それはひとつの見事な個性の完成でありながら、しかし、トランジスターの(当時の)最新の技術をとり入れていただけに、こんにち聴くと、たとえば歪が少し耳についたり、S/N比がよくなかったり、などの多少の弱点が目につくからだ。もっとも、それらの点でいえばマッキントッシュとて例外とはなりえないので、やはりJBLのアンプの音は、いま聴き直してみても類のないひとつの魅力を保ち続けていると、私には思える。あるいは惚れた人間のひいき目かもしれないが。

マランツ、マッキントッシュ、JBLのあと、アメリカには、聴くべきアンプが見当らない時期が長く続いた。前二社はトランジスター化に転身をはかり、それぞれに一応の成果をみたし、マッキントッシュのMC2105などかなりの出来栄えではあったにしても、私自身は、JBLで満足していた。アメリカ・クラウン(日本でのブランドはアムクロン)のDC300が、DCアンプという回路と、150ワット×2という当時としては驚異的なハイパワーで私たちを驚かせたのも、もうずいぶん古い話になってしまったほどで、アメリカでは永いあいだ、良いアンプが生れなかった。その理由はいまさらいうまでもないが、ソ連との宇宙開発競争でケタ外れの金をつぎ込んだところへ、ヴェトナム戦争の泥沼化で、アメリカは平和産業どころではなかったのだ。

こうして、1970年代に入ると、日本のアンプメーカーが次第に力をつけ始め、プリメインアンプではその時代時代に、いくつかの名作を生んだ。そうした積み重ねがいわばダイビングボードになって、たとえばパイオニア・エクスクルーシヴM4(ピュアAクラス・パワーアンプ)や、ヤマハBI(タテ型FET仕様のBクラス・パワーアンプ)などの話題作が誕生しはじめた。ことにヤマハは、古くモノーラル初期に高級オーディオ機器に手を染めて以後、長らく鳴りをひそめていた同社が、おそらく一拠に名誉挽回を計ったのだろう全力投球の力作で、発売後しばらくは高い評価を得たが、反面、ちょうどこの時期に国内の各社は力をつけていたために、かえってこれが引き金となったのか、これ以後、続々とセパレートタイプの高級アンプが世に問われる形になった。ただしもう少し正確を期した言い方をするなら、パイオニアやヤマハよりずっと早い時期に作られたテクニクスの10000番のプリとメインこそ、国産の高級セパレートアンプの皮切りであると思う。そしてこのアンプは当時としては、音も仕上げも非常に優れた出来栄えだった。しかし価格のほうも相当なもので、それであまり広く普及しなかったのだろう。

パイオニアM4はAクラスだから別として、テクニクスもヤマハも、ともに100ワット×2の出力で、これは1970年代半ば頃としては、最高のハイパワーであった。

テクニクスもパイオニアもヤマハも、それぞれにプリアンプを用意していたが、そのいずれも、パワーアンプにもう一歩及ばなかった。というより、全世界的にみて、マランツ♯7、マッキントッシュC22、そしてJBL・SG520という三大名作プリアンプのあと、これらを凌ぐプリアンプは、まるでプッツリと糸が切れたように生れてこなかった。数だけはいくつも作られたにしても、見た目の風格ひとつとっても、これら三者の見事な出来栄えの、およそ足もとにも及ばなかった。あるいはそれは私自身の性向をふまえての見方であるのかもしれない。自分で最初に購入したのが、くり返すようにマランツ♯7と、パワーアンプはQUADIIで我慢したように、はじめからプリアンプ指向だった。JBLも、ふりかえってみるとプリアンプ重視の作り方が気に入ったのかもしれない。そう思ってみると、私をしびれさせたマッキントッシュのMC275は、たいしたパワーアンプだということになるのかもしれない。マッキントッシュのプリアンプは、どの時期の製品をとっても、必ずしも私の好みに十分に応えたわけではなかったのだから。

それにしてもプリアンプの良いのが出ないねと、友人たちと話し合ったりしていたところに登場したのが、マーク・レヴィンソンだった。

最初の一台のサンプル(LNP2)は、本誌の編集部で初めて目にした。その外観や出来栄えは、マランツやJBLを使い馴れた私には、殆どアピールしなかった。たまたま居合わせた山中敬三氏が、新製品紹介での試聴を終えた直後で、彼はこのLNP2を「プロ用まがいの作り方で、しかもプロ用に徹しているわけでもない……」と酷評していた。キャノンプラグとRCAプラグを併べてとりつけたどっちつかずの作り方が、おそらく山中氏の気に入らなかったのだろうし、私もそれには同感だった。

ところで音はどうなんだ? という私の問いに、山中氏はまるで気のない様子で、近ごろ流行りのトランジスターの無機的な音さ、と、一言のもとにしりぞけた。それを私は信用して、それ以上、この高価なプリアンプに興味を持つことをやめにした。

あとで考えると、大きなチャンスを逃したことになった。この第一号機は、いまのRFエンタープライゼスではなく、シュリロ貿易が試みに輸入したもので、結局このサンプルの評価が芳しくなく、もて余していたのを、岡俊雄氏が聴いて気に入られ、引きとられた。つまり、LNP2を日本で最初に個人で購入されたのは、岡俊雄氏ということになる。

しばらくして、輸入元がRFに代わり、同社から、一度聴いてみないかと連絡のあったときも、最初私は全く気乗りしなかった。家に借りて、接続を終えて音が鳴った瞬間に、びっくりした。何ていい音だ。久しぶりに味わう満足感だった。早く聴かなかったことを後悔した。それからレヴィンソンとのつきあいが始まった。1974年のことだった。

レヴィンソンがLNP2を発表したのは1973年で、JBLのSG520からちょうど十年の歳月が流れている。そして、彼がピュアAクラスのML2Lを完成するのは、もっとずっとあとのことだから、彼もまた偶然に、プリアンプ型の設計者ということがいえ、そこのところでおそらく私も共感できたのだろうと思う。

LNP2で、新しいトランジスターの時代がひとつの完成をみたことを直観した。SG520にくらべて、はるかに歪が少なく、S/N比が格段によく、音が滑らかだった。無機的などではない。音がちゃんと生きていた。

ただ、SG520の持っている独特の色気のようなものがなかった。その意味では、音の作り方はマランツに近い──というより、JBLとマランツの中間ぐらいのところで、それをぐんと新しくしたらレヴィンソンの音になる、そんな印象だった。

そのことは、あとになってレヴィンソンに会って、話を聞いて、納得した。彼はマランツに心酔し、マランツを越えるアンプを作りたかったと語った。その彼は若く、当時はとても純粋だった(近ごろ少し経営者ふうになってきてしまったが)。レヴィンソンが、初めて来日した折に彼に会ったM氏という精神科の医師が、このままで行くと彼は発狂しかねない人間だ、と私に語ったことが印象に残っている。たしかにその当時のレヴィンソンは、音に狂い、アンプ作りに狂い、そうした狂気に近い鋭敏な感覚のみが嗅ぎ分け、聴き分け、そして仕上げたという感じが、LNP2からも聴きとれた。そういう感じがまた私には魅力として聴こえたのにちがいない。

そうであっても、若い鋭敏な聴感の作り出す音には、人生の深みや豊かさがもう一歩欠けている。その後のレヴィンソンのアンプの足跡を聴けばわかることだが、彼は結局発狂せずに、むしろ歳を重ねてやや練達の経営者の才能をあらわしはじめたようで、その意味でレヴィンソンのアンプの音には、狂気すれすれのきわどい音が影をひそめ、代って、ML7Lに代表されるような、欠落感のない、いわば物理特性完璧型の音に近づきはじめた。かつてのマランツの音を今日的に再現しはじめたのがレヴィンソンの意図の一端であってみれば、それは当然の帰結なのかもしれないが、しかし一方、私のように、どこか一歩踏み外しかけた微妙なバランスポイントに魅力を感じとるタイプの人間にとってみれば、全き完成に近づくことは、聴き手として安心できる反面、ゾクゾク、ワクワクするような魅力の薄れることが、何となくものたりない。いや、ゾクゾク、ワクワクは、録音の側の、ひいては音楽の演奏の側の問題で、それを、可及的に忠実に録音・再生できさえすれば、ワクワクは蘇る筈だ──という理屈はたしかにある。そうである筈だ、と自分に言い聞かせてみてもなお、しかし私はアンプに限らず、オーディオ機器の鳴らす音のどこか一ヵ所に、その製品でなくては聴けない魅力ないしは昂奮を、感じとりたいのだ。

結局のところそれは、前述したように、音の質感やバランスを徹底的に追い込んでおいた上で、どこかほんの一ヵ所、絶妙に踏み外して作ることのできたときにのみ、聴くことのできる魅力、であるのかもしれなず、そうだとしたら、いまのレヴィンソンはむろんのこと、現在の国産アンプメーカーの多くの、徹底的に物理特性を追い込んでゆく作り方を主流とする今後のアンプの音に、それが果して望めるものかどうか──。

だがあえて言いたい。今のままのアンプの作り方を延長してゆけば、やがて各社のアンプの音は、もっと似てしまう。そうなったときに、あえて、このアンプでなくては、と人に選ばせるためには、アンプの音はいかにあるべきか。そう考えてみると、そこに、音で苦労し人生で苦労したヴェテランの鋭い感覚でのみ作り出すことのできる、ある絶妙の味わいこそ、必要なのではないかと思われる。

レヴィンソンのいまの音を、もう少し色っぽく艶っぽく、そしてほんのわずか豊かにしたような、そんな音のアンプを、果して今後、いつになったら聴くことができるのだろうか。

マッキントッシュ C29

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

現在アメリカのオーディオメーカーの中で最もメーカーらしい信頼性と安定性で製品の高性能・高品質を保っているのはマッキントッシュだと思う。この製品にもそれが現われていて、バランスのとれた感覚と設計技術がうかがえる。部分的には決してマニアックではないし、流血革命派のような気負いもない。しかし、ここにはメーカーとしてのキャリアが、最新技術と伝統をバランスよく製品に生かした高品位の大人の風格がある。

音質の絶対評価:10

マッキントッシュ C504

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

同社として初の薄型のプロポーションをもったプリアンプだ。伝統あるガラスパネル・イルミネーションを踏襲しているので一目瞭然、同社の製品であることがわかる。エモーショナル・レスポンス・フォー・ミュージックを大切にする同社の考え方は、このグラス・イルミネーションに現われている。比較的手頃な価格でマッキントッシュ・フィーリングを所有出来るアンプで、パワーアンプMC502とのバランスが大変よい。

音質の絶対評価:8.5

マークレビンソン ML-2L

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

Aクラス動作で25Wのモノーラルアンプがこの大きさ! いかにもMLらしい大胆な製品である。やりたいこと、やるべきことをやるとこうなるのだ、といわんばかりの主張の強さがいい。そして2Ω負荷100Wを保証していることからしても、アンプとしての自信の程が推察できるというものだ。パネルはML3に準じるが、ヒートシンクが非常に大きく、上からの星形のパターンが目をひく。2台BTL接続端子がついている。

音質の絶対評価:9

マークレビンソン ML-3L

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

マーク・レビンソンのパワーアンプらしい風格をもった製品。200W+200W(8Ω)のステレオアンプで、見るからに堂々たる体躯のシンメトリック・コンストラクション。前面パネルにはパワースイッチだけがセンターに、その真上に、あのモダーンなロゴがプリントされている。両サイドのハンドルを含め、シンプルながらきわめてバランスのよい美しさである。これぞ、パワーアンプという雰囲気だ。

音質の絶対評価:8.5

マークレビンソン ML-6AL

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

左右独立、それも電源からボリュウムコントロールまでという徹底ぶりだ。その勇気と潔癖症には脱帽するし、こういう製品が一つぐらいはあってもよいと思う。しかし、これはもう一般商品とはいえないし、プロ機器としては、さらに悪い。本当は業務用こそ、誰が使っても間違いなく、容易に使えて、こわれないものであるべきなのだ。この製品の登場は業務用機器のメーカーではないことを立証したようだ。

音質の絶対評価:7.5

マークレビンソン LNP-2L

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

いかにもマニアックなクォリティに満ちた製品で、見てもさわっても、音を聴いても、他製品とは全くちがう肌ざわりを感じる。これは明らかに業務用機器のもつ質感である。その意味では、きわめて高い可能性をもった機器なのだ。しかし、ハイファイ製品(良い意味で)は、それが、さらにリファインされていなければならない。プロ機器が常に一般機器の上とは限らないのである。もう一つ大人になってほしい製品だ。

音質の絶対評価:9

マークレビンソン ML-7L

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

LNP2Lより、さらに生硬な印象をうけるが、音は別稿の通り立派なものだ。ただし、マーク・レビンソンの一連の製品についていえることだが、明らかに一般ハイファイ・マニアを相手にしながら、プロ機器仕様とデザインを決めこんでいるのはどうかと思う。車でいえば、トラックやブルトーザーのようなデザインばかりではないか。中ではLNP2Lが一番まともだが、決して使いやすくもない。

音質の絶対評価:9

UREI Model 6500

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

一見して、プロフェッショナルな製品であることがわかる。これからみるとマークレビンソンの製品などは、きめの細かいコンシュマー用であることが明白だ。作りといい、デザインといい、タフネス一点張りのもので、そのコンストラクションの剛性の高さは特筆に値する。275W+275W(8Ω)のパワーをもち、安全対策はよく出来ている。まさに、ヘヴィデューティ機であることが、その全体から感じられる。ファンによる強制空冷システム。

音質の絶対評価:7.5

スレッショルド STASIS 1

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

スレッショルド社のプレスティジ製品であり、ステイシス・シリーズのトップモデルである。現実は、ほぼ受注生産に近いもと思われるが、これだけのアンプを開発する同社の実力は凄い。200Wのモノーラルアンプで、テクノロジーと物量のすべてはクォリティに奉仕する。パワーではステイシス2と同じだが、モノアンプでありながら、重量は逆に重い。つまり、2倍以上ということになる。独特なレスポンスをもつメーター付。

音質の絶対評価:10

スレッショルド STASIS 2

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

ステイシス・シリーズ中の代表機種といっていい存在である。200W+200Wのパワーをもち、スピーカーのインピーダンス変動にはきわめて安定した動作をもつ。シンメトリック・コンストラクションによる剛性の高い本体とパネルの作りは、さすがに最高級品の名に恥じないものがある。ピークパワーインジケーターを中心にまとめられたデザインは、大変現代的で美しく、しかも軽々しさがまったくない落着いた雰囲気をもつ。

音質の絶対評価:9

スレッショルド STASIS 3

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

スレッショルド社は、新しいアメリカのメーカーの中で最も製品の信頼性が高く、あらゆる点で高い次元にある会社だ。ステイシス・アンプという独創的な回路技術を開発し、製品のシリーズを一新した。この製品は、その中の最も下位に位置するものだが、もちろん単体パワーアンプとしての最高級品であることに変りはない。100W+100Wのステレオアンプで、美しいデザインイメージと高い仕上げはシリーズ共通のものだ。

音質の絶対評価:8.5

スレッショルド SL10

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

内容は別稿の通りで私はあまり好まないアンプだが、回路技術、デザインについては高く評価したい力作である。コンストラクション、仕上げの緻密さ、センスのよさ、オリジナリティの点などでも立派な製品であると思う。パネル、ツマミの仕上げ、形状のユニークさ、そして、その美しさは特筆すべきものだと思う。ただ、この音の質感・感触は、どうしても私の感覚にぴったりこないのが残念である。

音質の絶対評価:7

タンベルグ 3003

菅野沖彦

’81世界の最新セパレートアンプ総テスト(ステレオサウンド特別増刊・1981年夏発行)

「’81世界の最新セパレートアンプ総テスト」より

ノルウェイのタンベルグ社の製品で、150W+150Wのパワーをもちながら、フラットな、さりげない大きさにまとめられている。デザインは現代感覚に溢れたもので、そのヒートシンクをパターンとして利用した、トップパネルの美しさは特筆に値する。全体のメタリックな仕上げの質感も高く、すっきりしたイメージは他に類例がないほどだ。コンセプトとしては、それほど大上段にふりかざしたところのないアンプである。

音質の絶対評価:8.5

最近のコメント