ガラードアナログプレーヤーSL65B、SL75、SL95、ターンテーブル401の広告(輸入元:シュリロ貿易)

(ステレオ 1970年4月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 108

ガラード SL65B, SL75, SL95, 401

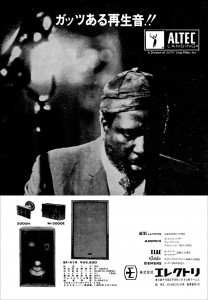

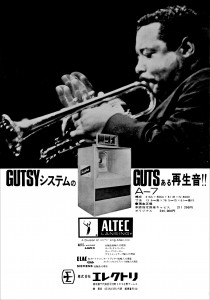

アルテック BF419 Malaga

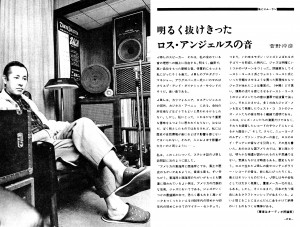

菅野沖彦

スイングジャーナル 3月号(1970年2月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

今月は、ジャズの本場アメリカで生れて育ったスピーカーがベスト・バイとして取り上げられることになった。

スピーカー・メーカーの名門アルテックの419Aと3000Hの2ウェイ・システムである。

アルテックの419Aは30cm口径の全帯域型スピーカーとして、既に本誌でも新製品として紹介したが、これを組み込んだものが、通称マラガという名前のシステムである。そして、この〝マラガ〟は、後日、3000Hトゥイーターを附加して2ウェイに出来るようになっているのだが、なんといっても、30cm口径の全帯域では高域はやや不満で、システムとしては3000Hがついて完成の域に達するといってよい。

アルテックのスピーカーの全体的傾向といってもよいが、このシステムの中音域の充実と、高能率による明るく抜け切ったサウンドの魅力は他のいかなるスピーカーからも味わえない圧倒的な迫力で、これほどジャズの再生に適したものも少なかろう。デンシティの高い音は、楽器のイメージをきわめてリアルに再現するのである。

マラガについて少し具体的な説明を加えると、エンクロージュアは、ブック・シェルフ・タイプで、パイプ・ダクト・タイプのテユーニング・ポートをもった位相反転型の変形である。これは、419Aを極力コンパクトにまとめるべく設計されたもので、輸入元のエレクトリが完成した。419Aは中央にドーム・ラジエーターをもち、頂角の異った二重コーンをもった特殊構造のスピーカー・ユニットで1kHz以下を外側のコーン、それ以上を内側のコーンでラジエートするようになっている。アルテックではこれをバイ・フレックスと呼んでる。3000Hはアルテック唯一のトゥイーターで、本来2ウェイを主力にしている同社の大型システムの中高域ドライバー・ホーンは高域まで十分にカヴァーするので、このトゥイーターはあまり使われないが、この全帯域用と組み合わせると大変うまくマッチして、419Aの音のスケールと品位を一段と高めるのである。このトゥイーターは繊細で柔い、しなやかな高音を持ち、これが、ダイレクト・ラジエーションのコーン・スピーカーの中高音域のキャラクターと自然に連るのである。419Aのもつソリッドな中高域にのって、美しいハーモニックスを再現し、ジャンジャン、シンバルの金のアタックと余韻にふるえるハーモニックスが生き生きと響く。そして、とかく、もぐり勝ちなスネアーやトムトムの張りのある音の鳴りも抜群である。欲をいうと、内容積が小さいので、低域ののびがもう一息といったところだが、アンプのほうで少しブーストしてやればよいだろう。

私は、このシステムに準じたものを可搬型のモニターとして使っているが、あまり音がよいので、録音時のアラさがしがまどわされるぐらいである。しかし、これで、プレイバックした音には、今までセッションにつき合った多くのジャズ・メンが満足の意を表してくれた。アルテックのもつ血の通った、生命力溢れる音には、製作者も意識しない、血と伝統、風土が生きていると思う。この強い訴えをもった音は、プレイヤーの感情の起伏をあり

ありと伝えてくれるのである。日本のジャズメンでは渡辺貞夫が、このシステムを愛用しているし、ジョージ大塚もお気に入りだ。また、近々新宿のピットインの二階の試聴室にも入るようだから機会があったら聞かれることをおすすめする。ジャズ向きのスピーカーというのがあるかないか? などとよくいわれるが、あるとすれば、このシステムなどはもっともジャズ向きといってよいのではなかろうか。それは、このシステムが全帯域のバランスというよりは、音そのもののガッツの豊かさに特長があるからである。

シュアー V15 TypeII

JBL SA600

瀬川冬樹

ステレオ 3月号(1970年2月発行)

「世界の名器」より

プリメイン・アンプというと、ふつう一般にはプリアンプ、パワーアンプを独立させたセパレート・タイプにくらべて一段下の性能とみられることが多い。たしかに、アクセサリーの豊富さや、とり扱いの面ではセパレート型が勝るかもしれないが、音質だけに限っていえば、JBL・SA600は、第一級のセパレート型のアンプに対して、全くひけをとらないどころか、現在得られる内外のオーディオ・アンプの中でも群を抜いて素晴らしい音質を聴かせてくれるアンプなのだ。

昨年9月号のこの欄でご紹介した、同じJBあるのセパレート・タイプ、SG520型プリアンプとSE400S型パワーアンプを、それぞれ僅かずつ簡素化して一体に(インテグレートに)まとめたものがSA600で、その音質は、JBL以外のアンプからは得られない独特の、華やいで繊細な、キリッと小股の切れ上ってぴりりと神経の張りつめた、透明で、シャープで、明るく小粋な音を響かせる。

「電波科学」誌68年8月号で、海外著名アンプのブラインドテストの席上で、菅野沖彦氏が(むろんブラインドだからSA600とは知らずに)おもしろい発言をしておられる。「──にくいアンプですね。非常ににくいアンプだと思います。だけどそれが果して自分で持っていて毎日聴いて、どこかでぶつかってきやしないかと思うのです。──」

*

SG520とSE400Sの組合せを常用アンプとして、3年間聴いてキたひとりとして言わせて頂くのだが、全く菅野氏の予言どおり、こういう張りつめた音に、ときたまふっといや気がさすことがある。それでいて、三日もこの音を聴かずにいると、もう無性にスイッチをいれたくなる。これは窮極の麻薬なのかもしれない。

*

JBLの製品は、音質ばかりでなく物理特性が優れていることでもよく知られ、いろいろな研究所やメーカーで実際に測定してみると、常にカタログに公称している以上の性能が出ることに驚異の目を見張る。中でも、SE400SおよびSA600のパワーアンプ部分の、差動増幅器による全段直結というJBLのオリジナル・サーキット(JBLではこの回路を、Tサーキットと名づけている)は、,トランジスターによるオーディオ・アンプの将来のありかたを示唆したものとして、専門家のあいだでも高い評価を受けている。差動増幅回路以後の三段に亘る完全対称型の電力増幅回路は、原理的に偶数次の調波ひずみがゼロになるという優れたもので、直流領域から高調波領域にまで亘る広い周波数帯域と、大きな出力を極度に少ないひずみで広帯域に亘って確保できるズバ抜けたパワーバンド・ウィズスは、今に至るまでこれを凌駕するものが殆んど無いほどのものだ。この優れたパワー・キャラクターのためか、あらゆるスピーカーを接続してみて、他のアンプとのあまりにも違う抜けの良い音質に、いったい幾たびおどろかされたことだろう。

差動・直結回路をJBLが完成したのは一九六五年のことで、それから五年を経たいま、回路構成こそ違うがこの方式がアンプメーカー各社によって次々と採用され、開発されはじめたことをみても、JBLのアンプ設計技術が、いかに卓抜なものであったかと改めて思い知らされる。

*

しかしこのアンプを〝名器〟といわせるのは、決して回路構成や音質の優秀さばかりではなく、そういう内容を包んでいるデザインの素晴らしさも、また特筆する必要がある。

フロント・パネル面は淡いゴールド・アルマイトで、光沢を抑えたヘアライン仕上げは、光線の具合によっては、やや若草色がかかってもみえる。そして、大胆な面の分割と、アンプの人間工学を十二分に消化した操作ツマミ類の簡潔な整理。さりげなく置かれたJBLのマークの一部がパイロットランプを兼ねて光るというしゃれたアイデア。パネルに続く両サイドのウォールナット板は、化粧張りなどしていない本もののムク板で、チークオイルでみがき込むと、だんだんと渋い深みのある濃いウォールナット色に変わってゆく。

正面や側面もさることながら、このアンプはおそらく世界一のバックシャンでもある。精度の良いアルミ・ダイカストの厚板で、フロントパネル以上にきびしい分割面を持った、完璧にヴィジュアライズされた見事な作品で、ここにスピーカー端子とACプラグ、それにヒューズ・ホルダーだけがさりげなく配置されている。実はこのパネルは、パワー・トランジスターの放熱器(ヒートシンク)で、エナージャイザーとしてスピーカー・キャビネットに組み込むためのSE408では、これはもともと前面パネルなのだと知れば、この背面パネルらしからぬ美しい処理にも納得がゆく。

そこでSA600では、入力端子のピン・ジャック類を、シャシー底面に置いている。しじゅうコードを抜き差しするといったマニアには不便このかたない場所に違いないが、このアンプそのものが、そういう目的に作られたものではない。

一九六六年に発売されたSA600も、開拓期のTRアンプの宿命か、三年たった昨年(一九六九年)、新型のSA660にモデルチェンジされて、製造中止されてしまった。660は、ほとんど黒に近いブロンズ色のパネルに大きく方向転換し、SA600の若々しい姿から、ちょっぴり分別くさく、ややふてぶてしいパネルフェイスに変わってしまった。40W×2の出力が60W×2と増加したり、左右連動だったトーン・コントロールのツマミが二重型でセパレートされたなど小改良が加えられたが、あの若さに溢れたみずみずしい音質までが、パネルフェイス同様に妙に分別くさく、つまりよくいわれる無色透明型の音質にやや近づいてしまったのは、個人的には残念なのだが、おそらく660の音ならば、菅野氏も「毎日聴いていたら、どこかぶつかってこやしないか」とは仰らないだろう。

JBL LE175DLH

ルボックス A77

ルボックスのオープンリールデッキA77のサービスマニュアル

Revox_A77_Serv

アコースティックリサーチ AR-4x

ルボックス A77, Bib SIZE J

JBL D130

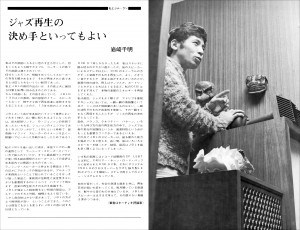

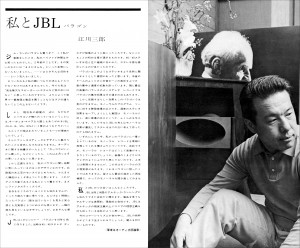

岩崎千明

スイングジャーナル 2月号(1970年1月発行)

「私とジムラン」(サンスイ広告)より

私はその部屋に入るなり思わず立ち尽くした。目もくらむような鮮かなフル・コンサートの音でその部屋は満たされていた。

何分たったろうか、視線をめぐらしてスピーカーの存在を確かめるまで、それが再生された音であるとは信じられないぐらい鮮烈であった。

私とJBLの最初の出合いは、その音と共に強烈な印象を脳裏に刻み込まれたのである。

なんと幸運にも、その音を出していたJBL・D130はこの直後、私の部屋のメイン・スピーカーとなって、鮮かな音で再生音楽に息吹を与えることとなったのだ。13年も前のことである。

JBLという名が米本国のハイファイ業界において大きく伸び、広い層に知られるようになったのは、前大統領リンドン・B・ジョンソンの時期であったといわれる。ジョンソンのイニシアルであるLBJにひっかけて、JBLという呼称で、最高級ハイファイ・スピーカーのイメージを広く一般層にアピールした作戦があたったためであろう。

私がJBLを使い出した頃、米国マニアの一般の通例として、ランシング・スピーカーといういい方で知られていたが、すでに最高級マニアのみが使い得る最高価格のスピーカーとしての定評は、米本国内では確固たるものであった。

ランシング・スピーカーと呼ばれる商品はJBLのほかにアルテックの製品があるが、アルテックが業務用ということで知られていることをはっきり狙った製品だ。業務用が信頼性と安定性をなによたも重要視するのにくらべて、ハイファイ用はまず、音楽の再生能力そのものを意識する。

JBLが独立した戦後間もない初期の製品は、アルテックのそれと外観、機構ともよく似ている。しかし音自体はかなり差があって、JBLの方がより鮮明度が高い、ということができた。このことは現在でも少しも変らずにJBLの音に対する伝統となっている。

D130が1本しかなかったため、私はステレオに踏み切るのがかなり遅かったが、他のスピーカーによるステレオ以上に、D130のモノーラルの方がずっと楽器そのものを再生した。よく、どぎつい音がするとか、派手な音がするとかいわれたが、装置の他の部分、例えばアンプとか、カートリッジとかがよくなればよくなるほど、私のD130はますます冴えて、本物の楽器のエネルギーを再現してくれた。

私は最近、ジャズをよく聴くが、アドリブを重視するジャズにおいては、一瞬一瞬の情報量という点で、ジャズほど情報量の多いものはない。一瞬の波形そのものが音楽性を意味し、その一瞬をくまなく再生することこそが、ジャズの再生の決め手となってくる。

音色、バランス、クオリティー、パターン、いろいろ呼び方の音の再生能力の中で、ジャズでは音の変化の追随性というか、過度特性という点が、もっとも重要なファクターであるといえる。

その点でJBLのスピーカーは、最も優れた能力を秘めていると思える。長い間、私はいろいろなスピーカーを使ったが、結局、最近はJBLを最も多く聴くようになってしまった。

いま私の部屋にはレコード試聴用のSP-LE8Tとは別に、C40リアー・ホーン・ロード・バッフルに収められたD130が2本、それにオリジナル175DLHのクロスオーバーを下げた強力型のLE85が2ウェイを構成し、ステレオ用としてのメイン・システムとなっている。

時代が変っても、社会の急速な進歩と共に、再生芸術の狙いも変ってくる。毎月聴いている新譜も、鮮かな音のもが増えているが、JBLのスピーカーはますます冴えて、その限りない真価を深めつつある。

最近のコメント