ソニーのカセットテープAHF、BHF、CHFの広告

(モダン・ジャズ読本 ’80掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 52

ソニー AHF, BHF, CHF

オンキョー Integra T-419, Integra T-417, Integra T-410 DG, Integra T-406

トリオ KA-8300, KT-8300

オンキョー Integra A-810, Integra A-808, Integra A-805

マイクロ BL-71, CU-180

コーラル X-VII

ティアック PA-7, MA-7

パイオニア Exclusive Model 2301, Exclusive Model 3401W, Exclusive C3a, Exclusive C10, Exclusive M4a, Exclusive M10, Exclusive F3, Exclusive P3, Exclusive P10

アントレー ET-200

デンオン DX3, DX5, DX7

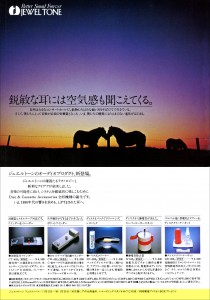

ジュエルトーン DC-203J, No105J, QR-202J, CT-405J, CW-402J

ダイヤトーン 2S-305(組合せ)

瀬川冬樹

続コンポーネントステレオのすすめ(ステレオサウンド別冊・1979年秋発行)

「第20項・ダイヤトーン2S305 栄光の超ロングセラー」より

アルテックの604シリーズ(17項UREI参照)というスピーカーが、アメリカを代表するかつてのモニタースピーカーだったとすれば、日本で、NHKをはじめ各放送局や録音スタジオ等、プロフェッショナルの現場で、いまでも主力のモニターとして活躍しているのが、三菱電機・ダイヤトーン2S305だ。このスピーカーの古いことといったら、何と昭和三十一年に最初の形が作られて以来、ほとんどそのまま、こんにちまでの約二十年以上、第一線で働きつづけているという、日本はおろか世界で珍しい超ロングセラーの長寿命スピーカーなのだ。ただし、放送規格(BTS)での型番はBTS・R305。またNHK収めの型番をAS3001という。数年前からNHKでは、改良型のAS3002のほうに切替えられているが、一般用としての2S305は最初の形のまま、しかも相変らず需要に応えて作り続けられている。モデルチェンジの激しい日本のオーディオ界で、これは全く驚異的なできごとだ。

2S305は、スタジオでのモニター仕様のため、原則として、数十センチの高さの頑丈なスタンドに載せるのが最適特性を得る方法だと指定されている。が、個人の家で、床に直接置いて良い音を聴いている例も知っている。部屋の特性に応じて、原則や定石にこだわらずに、大胆に置き方を変えて試聴してきめるのが最適だ。そしてもちろんこの方法は、ダイヤトーンに限らずあらゆるスピーカーに試みるべきだ。スピーカーの置き方ばかりは、実際その部屋に収めて聴いてみるなり測定してみるなりしないうちは、全く何ともいえない。原則と正反対の置き方をしたほうが音が良いということは、スピーカーに関するかぎり稀ではない。

※

ところで2S305は、さすがに開発年代の古い製品であるだけに、こんにちの耳で聴くと、高域の伸びは必ずしも十分とはいえないし、中音域に、たとえばピアノの打鍵音など、ことさらにコンコンという感じの強調される印象もあって、最近のモニタースピーカーのような、鮮鋭かつ繊細、そしてダイナミックな音は期待しにくい。けれど、総合的なまとまりのよさ、そして、音のスケール感、いろいろの点で、その後のダイヤトーンのスピーカーの中に、部分的にはこれを凌駕しても総合的なまとまりや魅力という点で、2S305を明らかに超えた製品が、私には拾い出しにくい。いまだに2S305というのは、そういう意味もある。

スピーカーとはおもしろいもので、基本があまり変化していないものだから、古いと思っていたスピーカーでも、新しいアンプや新しいレコードで鳴らしてみると、意外に新しい音が出てびっくりすることもある。そういう見地から組合せを考えてみると、できるかぎり新しいパーツ類、しかも、かなりグレイドの高いパーツでまとめるのが、結局最良のように思う。またこれはマニア向けのヒントだが、ここにパイオニアのリポンやテクニクスのリーフのような、スーパートゥイーターを加えると、2S305は、またかなりフレッシュな音を聴かせる。

スピーカーシステム:ダイヤトーン 2S-305 ¥250,000×2

プリメインアンプ:マランツ Pm-8 ¥250,000

チューナー:マランツ St-8 ¥135,000

プレーヤーシステム:ダイヤトーン DP-EC1MKII ¥128.000

カートリッジ:デンオン DL-103D ¥35,000

計¥1,048,000

テクニクス SB-8000

瀬川冬樹

続コンポーネントステレオのすすめ(ステレオサウンド別冊・1979年秋発行)

「第19項・リニアフェイズを流行らせた元祖 テクニクスの最新型SB8000」より

日本を代表するスピーカー、というと、ヤマハNS1000Mと並んでもうひとつ、テクニクスのSB7000、通称テクニクス・セブンをあげなくてはならないだろう。まるで雛壇のように並んだ独特のスピーカーユニットの配列は、テクニクスの主張するリニアフェイズの理論によって、低・中・高の三つに分れた音源の位相(この用語の意味は、ここでは説明しない)を、いかによく揃えるか、という観点から生まれた形である。この考え方自体は決してテクニクスだけの独創ではないにしても、スピーカーの位相を明確に解明し、具体的な製品で示したのはごく早い時期であり、その後、前述のKEF105など、ヨーロッパ各国のスピーカーにもこの考えにもとづいた製品が各種出現している。

SB7000は、これまでのブックシェルフとかフロアータイプという分類にはちょっと入りきらない独特の形で、またその音質を生かすためにも、多くの場合、リスニングルームの床上に直接置いたのでは、低音がこもったり過剰になったりしてぐあいがよくない。部屋の音響特性によってケースバイケースだが、十数センチないし四十センチ以上までの、頑丈な台に乗せて、聴いてみて最もバランスの良い高さを選ぶ必要がある。背面や側面も周囲の壁から適度に(五十センチ以上)離し、周囲に何も置かず広くあける必要がある点は、前述のヤマハや、すでに出たスペンドールやKEFその他、この種のアキュレイトサウンド系のスピーカーに共通の注意事項だ。

ところで、ごく最近発表されたこの上のクラスのSB8000は、7000にくらべて音がはるかに緻密でしかもみずみずしい。価格の差以上に音のグレイドは向上している。低音が引締まっているので、7000ほど高い台を必要とせず、部屋の音響特性によっては何も台に乗せずにそのまま床の上に置いても大丈夫だ。元祖という点ではSB7000だが、その完成度という点ではむしろSB8000のほうが(もちろん、この間に5年以上の歳月が流れているのだから当然とはいえ)格段に優れていると思う。したがって、これから購入するのであればSB8000のほうがおすすめできる。

ヤマハにもテクニクスにも共通にいえることは、概して国産のスピーカーは、音の味つけを極度に嫌うために、その組合せも、アンプやカートリッジに、できるだけ音の素直で、むしろ味の薄い製品を持ってこないとむずかしい。

アンプには、同じテクニクスの、ごく新しいプリメイン、V10をあげよう。とくにこのパワーアンプ部は、ニュークラスAと称する新しい回路で、とても透明感のある美しい音質だ。チューナー、プレーヤー、カートリッジとも、同じテクニクスで揃える。

さて、ここから先はかなりオーディオマニア向けの話だが、プリメインアンプV10は、パワーアンプ部分の性能が非常に良いので、これを流用して、プリアンプだけ単体のもっとグレイドの高いものを追加すると、さらにいっそう音のグレイドが上がる。たとえばオンキョーP307、ヤマハC2a、アキュフェーズC230などがその一例。

スピーカーシステム:テクニクス SB-8000 ¥150,000×2

プリメインアンプ:テクニクス SU-V10 ¥198,000

チューナー:テクニクス ST-8077T ¥45,800

プレーヤーシステム:テクニクス SL-1400MK2 ¥95.000

カートリッジ:テクニクス 100C MK2 ¥65,000

計¥703,800

アキュフェーズ C-240, P-400

菅野沖彦

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

特集・「いま話題のアンプから何を選ぶか 最新セパレートアンプ32機種のテストリポート」より

キメの細かいスムースな音は、きわめて洗練された品位の高いものだ。暖かい肌ざわりをもっているし艶のある、粘りのある音は、美音といってよい次元にまで高められている。しかし、反面、素直さ、自然さの面で少々不満がある。荒さは荒さとして聴きたい。

ビクター A-X9

瀬川冬樹

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

「JBL♯4343研究(2)」より

ここで価格ランクが一段変わる。このビクターと後のラックスが15万円クラスの代表ということになる。

A−X9は新しい回路構成を採用し、外観のデザインも一新したビクター久々のニューラインの最高機種だ。このアンプは、わたくしのリスニングルームでの試聴では、かなり個性的な音を聴かせた。もちろんいままでに聴いたマランツ、アキュフェーズ、トリオ、それぞれに個性を持っているのだが、その中にまぜても、ビクターは一種独得な音だと思わせる個性をもっている。具体的には、同じレコードでも音の表情、あるいは身振りをやや大きく表現する。別な一面として、鳴ってくる音に一種独得な附帯音──この表現はとても微妙でうまく言い表せないのだが──というか、プラス・アルファがついてくる印象がある。「魔法使いの弟子」で、フォルティシモの後一瞬静かになってピアニシモでコントラファゴットが鳴り始める部分、このレコード自体にホールトーンあるいはエコーが少し録音されているのだが、そのエコー成分が他のアンプよりはっきりと意識させられる。このアンプには、エコーのような、楽音に対するかくれた音を際立たせる特徴があるのかもしれない。「ザ・ダイアログ」でも、シンバル、スネアー、ベース……多彩な音が鳴った時、それらがリアルに目の前で演奏されているというより、少し遠のいた響きのあるステージで演奏されているかのように再現される。ことばにするとオーバーなようだが、これは他のアンプでもいえることで、本当に微妙なニュアンスの問題だが、それにしてもわたくしには、独得な雰囲気感がつけ加わっている不思議な音、と受けとれた。あるいはこういう音は、極端にデッドなリスニングルームで聴くと、評価が高くなるのかもしれない。

トリオ KA-9900

瀬川冬樹

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

「JBL♯4343研究(2)」より

トリオの最新のアンプの音──より正確にいうなら、前作KA9300あるいはKA7300D、その後あいついで発表されたL05/L07シリーズあたりを境にして──は、目指す方向がはっきりしてきた。トリオならではの性格が確信を持って表現されるようになった、とわたくしは思う。トリオのアンプだけがもっている独得の音。それはレコード、FM、テープどんなプログラムソースを聴いても、聴き手に生き生きとした感覚をつたえてくれる。同じレコードをかけても、その演奏自体がいかにも目鼻だちのクッキリして目がクリクリ動くような表情がついてくるように聴こえる。裏返していうと、音楽の種類によっては、ほんの心もちわずかといいながらも表情過多──という言葉を使うこと自体がすでにオーバーだが──と思わせる時がないでもない。しかし全体としてみると、音楽の表情を生き生きとつたえてくれるという点で、わたくしの好きな音のアンプといえる。このKA9900はそうしたトリオの最近の特徴をたいへんよく備え、セパレートL07シリーズにも匹敵するクォリティさえもつプリメインの高級機といえる。

音を生き生きと、コントラストをつけて表現するためか、音の輪郭がはっきりしていて、それは時として、音が硬いかのように思わせる場合がある。このアンプを長期間、自宅で個人的にテストして気がついたのだが、他の多くのアンプと比べると、スイッチを入れてから音がこなれていくまでの時間が長く、その変化が大きい。長い時間音楽を聴けば聴くほど、音がこなれてきて、柔らかくナイーヴになって、聴き手をひきつける音に変化してゆく点が独特といえる。

内蔵MCヘッドアンプの音もかなりグレイドが高く、オルトフォンMC30を使うと、E303に比べ少々ノイズが増すようだが、アキュフェーズとの5万円の価格差を考えれば優秀といってよい。かなり豊富なコントロールファンクションを備えているが、それぞれの利き方がたいへん適切で好ましく、中間アンプをバイパスしてイコライザーアンプとパワーアンプを直結したDCアンプ構成にしても音質の変化が少ないことから、中間アンプ自体の設計も優れていることを思わせる。あらゆる点から高級機らしさを備えているといえよう。

しかしこのデザインは何とかならないものか。このパネル面を見ていると、自家用の常用機として毎日使おうという気がどうしてもおきない。マランツにしろアキュフェーズにしろ、出てくる音とアンプ全体の雰囲気はイメージ的に似ていると思うが、トリオは一種男性的な──若さゆえに粗野が許されるといった──イメージだが、出てくる音はナイーヴなエレガントな面ももっているのだから、外観にも音と同じくらいのデリカシーがほしい。

ダイヤトーン DA-P15S, DA-A15DC

菅野沖彦

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

特集・「いま話題のアンプから何を選ぶか 最新セパレートアンプ32機種のテストリポート」より

細かい音色のニュアンスを再現しきれないので品位の高い再生音とはいいにくい。全体に、音の汚れが耳につく感じで、それぞれの楽器の固有の魅力を味わいにくいアンプだ。派手で、効果のある音ではあるが、セパレート型としての品位の点では物足りない。

アキュフェーズ E-303

瀬川冬樹

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

「JBL♯4343研究(2)」より

アキュフェーズ初期の音から、新シリーズは少し方向転換したという印象を受けた。セパレートのC240+P400などを聴いても、明らかに音の傾向を変えた、というより、アキュフェーズとしてより完成度の高い音を打ち出し始めたと思う。それがE303にも共通していえる。たとえば、弱音にいたるまで音がとても滑らかで、艶というとオーバーかもしれないが、いかにも滑らかな質感を保ったまま弱音まできれいに表現する。本質的に音が磨かれてきれいなため、パワーを絞って聴くと一見ひ弱な感じさえする。しかし折んょウを上げてゆくと、あるいはダイナミックスの大きな部分になると、音が限りなくどこまでもよく伸び、十分に力のあるアンプだということを思わせる。

マランツPm8の音のイメージがまだ消えないうちに、このE303を聴くと、Pm8ではプリメインという先入的イメージの枠を意識しなくてすむのに対して、E303は「まてよ、これはプリメインの音かな」とかすかに意識させる。言いかえるとPm8よりややスケールの小さいところがある。しかし、そのスケールが小さいということが、このE303の場合は必ずしも悪い方向には働かず、むしろひとつの完結した世界をつくっているといえる。Pm8ではプリメインの枠を踏み出しかねない音が一部にあったが、E303はこの上に同社のセパレートがあるためかどうか、プリメインの枠は意識した上で、その中で極限まで音を練り上げようというつくり方が感じられた。たとえば、「ザ・ダイアログ」でドラムスやベースの音像、スケール感が、セパレートアンプと比べると心もち小づくりになる。あるいはそれが、このアンプ自体がもっているよく磨かれた美しさのため、一層そう聴こえるのかもしれない。これがクラシック、中でも弦合奏などになると、独得の光沢のある透明感を感じさせる美しい音として意識させられるのだろう。

内蔵MCヘッドアンプのクォリティの高さは特筆すべきで、オルトフォンMC30が十分に使える。Pm8では「一応」という条件がつくが、本機のヘッドアンプは、単体としてみても第一級ではないだろうか。

総じて、プリメインアンプとしての要点をつかんでよくまとまっている製品で、たいへん好感がもてた。

テクニクス SU-V6

瀬川冬樹

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

「JBL♯4343研究(2)」より

今回試聴したアンプの中で最もローコストの製品で、外観を眺め価格を頭におくかぎり、正直のところたいして期待をせずにボリュウムを上げた。ところが、である。価格が信じられないような密度の高いクォリティの良い音がして驚いた。ヤマハとオンキョーのところで作為という表現を使ったが、面白いことに、価格的には前二者より安いV6の音には、ことさらの作為が感じられない。

「つくられた音」ということをあまり意識させずに、レコードに入っている音が自然にそのまま出てきたように聴こえ、えてしてローコストのアンプは、安手の品のない音を出すものが多いが、その点V6は低音の量感も意外といいたいほどよく出すし、音に安手なところがない。

他の機会にこのアンプを聴いて気づいたことだが、今回のテストのように、スイッチを入れてから3時間以上も入力信号を加えてプリヒートしておかないと、こういった音は聴けない。スイッチを入れた直後の音は、伸びのない面白みのない音で、もっとローコストのアンプだといわれても不思議ではない音なのだが、鳴らしているうちに音がこなれてきて、最低でも一時間以上、二時間もたってみると、聴き手をいつまでもひきつけておくような魅力的な音になっているのである。最近のローコストアンプの中でも傑出した存在だろう。内蔵のMCヘッドアンプも、価格を考えれば立派というほかない。

しかし、あえて苦言を呈すれば、オリジナリティに欠けるデザインポリシーは、全く理解に苦しむ。この価格帯のアンプを買うであろうユーザー層を露骨に意識した──しかも当を得ているとはいいがたい──メカっぽさ。少し前の某社のアンプデザインを想い起させ、イメージもマイナスだし、いかにも機械機械した印象は、鳴ってくる音の美しさ、質の高さとはうらはらだ。

オンキョー Integra P-307, Integra M-507

菅野沖彦

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

特集・「いま話題のアンプから何を選ぶか 最新セパレートアンプ32機種のテストリポート」より

ふっくらとした情緒勘のよく出るアンプで、音の質感はウォームでスムーズなものだ。鮮烈でパルシヴなソースに対しては、もう一つ明るく、抜けのいい再現が望まれる。ワイドレンジがいたずらに耳につくことなく、しかもレンジの狭さは全く感じない。

Lo-D HCA-9000, HMA-9500

菅野沖彦

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

特集・「いま話題のアンプから何を選ぶか 最新セパレートアンプ32機種のテストリポート」より

日立のLo−Dのオーディオ製品は常に日立らしい技術開発の精神に立って、素材の開発から手がけ、新製品らしい新製品を発表している。その規模と技術の層の厚さは、いうまでもなく日本のメーカーの中でも飛び抜けた存在であるから、中途半端な製品開発は出来ないのが当然だ。スピーカーをみても、アンプをみても、必ず、そこには注目すべき、新しい技術が生かされている。基礎研究の力は、大いに信頼に足るメーカーであることは、ここで、改めて断るまでのこともない。要は、この技術力が、いかにオーディオ的に生かされるかにあって、人の心情や感性を対象としたオーディオ機器にあっては、高度なテクノロジーが即、これに対応できるものとはいい切れない。この辺りが「技術の日立」の最大の課題であろうと思われる。しかし、それも、このところ、同社なりに豊富なノウハウを蓄積してきているようで、音楽を楽しみ、音を味わうことの出来る製品作りのコツを心得てきたようである。音キチといわれるように、高級オーディオ機器のユーザー達は、音に関して、きわめて集中的かつ求心的な関心の持主であり、音に関わる機器に求めるものは単に機械としての存在を超えた形であり、触感であり、雰囲気であり風格である。しかも、それは人それぞれの嗜好によって、様々な要求があるところに、オーディオ製品の趣味性が生れていることは読者諸兄がもっともよく御存知のはずだ。

音楽の感覚的な娯楽性や精神的な芸術性に共感し、評価する、その心に同次元の印象や感動を与え得るモノの存在は並大抵のものではない。最高級オーディオ機器を生み出すことは、この点で、決してイージーなものではないのである。研究所、開発設計室、生産工場、営業宣伝といった常識的なメーカーのプロセスの中で、はたして、どこで、どうしたら、そのクォリティを付加することが出来るのだろうか。これは頭でだけ考えてシステム化できるような問題ではあるまい。Lo−Dの製品に接して常に感じること、考えさせられることはこのことである。世界的な大企業である日立製作所のオーディオ製品が、この点で全く欠けているとはいわないが、前述した「製品作りのコツ」という同社への賛辞は、同時にまた、同社製品への不満でもある。つまり、要領は巧みに心得てきたといえるが、それが、強烈な個性と、製造者の情熱が生みだす創造性、心情性という面で、まだ一つ、物足りなさを感じさせるのである。

たまたま、Lo−Dの製品の項で、このような私の考えを述べさせてもらったが、これは、他のメーカーにもいえることであって、Lo−D製品に限ったことではないことをつけ加えておく。

Lo−Dのアンプの中での最高級機種といっていい、セパレートアンプ、HCA9000とHMA9500は、以上述べた性格を過不足なく備え、数々の技術的フィーチュアや、製品の特性には、最新最高のテクノロジーの生きた優秀なものであった。

HCA9000の特徴

HCA9000プリアンプは前段ICLのDC構成をとり、出力段のコンデンサーにも周到なセレクトのおこなわれたもの。その選択と使い方には音質との兼ね合いが十分配慮され、アンプ作りのコツの一端をうかがい知ることが出来る。ボリュウムは連続可変で、クリックのないところが気に入った。音楽ファンにとって、音をカチカチと段階的に増減するという感覚は抵抗があって不思議ではない。4連ボリュウム採用で残留ノイズは耳につかない。出力インピーダンスは40Ωと低いから、スピーカーを近づけて使いたい人には、ラインレベルでコードを延ばすのに好都合。電源は全段独立安定化電源を採用し音質へのキメの細かい配慮をおこなっている。MCヘッドアンプはS/Nのよいもので、パネル面で切替えが出来る便利なもの。薄型のデザインは率直にいって、それほど高級感があるとはいえない。かなりこった作りではあるが、その割に効果が上っていないようだ。

HMA9500の特徴

HMA9500パワーアンプは、日立が開発した新しいデバイスの誕生によって実現したもので、技術的なオリジナリティを持った製品だ。コンプリメンタリーパワーMOS−FETという素子がそれで、オーディオ用のパワー素子として優れた特徴をいくつかもっている。大きな電力ゲインをもっているため、複雑なドライバー段を必要とせず、比較的シンプルな構成で、高いリニアリティをもった音声出力を得られる。回路構成は、左右独立電源のDCアンプで、NFBループにコンデンサーは使用していない。

HCA9000+HMA9500の音質

HCA9000とHMA9500の組合せによる試聴では、透明感のある繊細な音の粒立ちはよく生かされたが、豊かな力強さの点で、少々不満があった。ヴァイオリンは、線がやや細く硬目の響きだが、芯のしまった音で、演奏の毅然とした精神性がよく表現された反面、柔軟でしなやかな遊びの雰囲気といったものが希薄であった。ピアノの質感は高く、響きが冴える。オーケストラでは、弦合奏の高域が時々とげとげしくなる傾向があったが、弦のプルートの数がだんごになってしまうようなことがなく、分離が大変よく聴こえた。トゥッティでのエネルギーバランスとしては、やや高域が勝って聴こえたがこれは、ジャズのビッグバンドでの低域の図太さの再現不足とサックス群のハーモニーの厚みの再現不足と共通したイメージであった。しかし、こうしたバランス上の問題は、スピーカーや部屋のコントロールで補える範囲でのことであり、それほど大きな不満とはいえない。MCヘッドアンプ使用の音は、癖のない、おとなしいもので、歪感がない好ましいものであった。総合的に、緻密で明解な音は、音量によって音色変化の少ない使いよいアンプであった。

ラックス L-58A

瀬川冬樹

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

「JBL♯4343研究(2)」より

ラックス久々の力のこもった新製品だという印象をもった。15万円前後のプリメインアンプは、前記したビクターA−X9をはじめ、長いことベストセラーを続けているヤマハCA2000、最近のヒット商品サンスイAU−D907など、それぞれに完成度の高い製品がひしめているクラスに、あえて打って出たということからもラックスの意気込みが感じられる。それだけに前記のライバル機種と比較してもL58Aの音は相当に水準が高いといえるだろう。現時点での最新機種であるだけの良さがある。

ラックスのプリメインアンプから受ける印象として、ここ数年、たいへん品は良いのだがもう一歩音楽に肉迫しない、あるいはよそよそしくひ弱な感じがあった。本当の意味での低域の量感も、やや出にくかったように思う。しかしL58Aではそれらが大幅に改善された。たとえば「ザ・ダイアログ」で、ドラムスとベースの対話の冒頭からほんの数小節のところで、シンバルが一定のリズムをきざむが、このシンバルがぶつかり合った時に、合わさったシンバルの中の空気が一瞬吐き出される、一種独得の音にならないような「ハフッ」というよな音(この「ハフッ」という表現は、数年前菅野沖彦氏があるジャズ愛好家の使った実におもしろくしかも適確な表現だとして、わたくしに教えてくれたのだが、)この〈音になら

ない音〉というようなニュアンスがレコードには確かに録音されていて、しかしなかなかその部分をうまく鳴らしてくれるアンプがないのだが、L58Aはそこのところがかなりリアルに聴けた。

細かいところにこだわるようだが、これはひとつのたとえであって、あらゆるレコードを通じて微妙なニュアンスを、このアンプはリアルに表現してくれた。細かな、繊細な音さえも、十分な力で支えられた緻密さで再生してくれていることが、このことから証明できる。

低音に十分力があり、そして無音の音になるかならないかの一種の雰囲気をも、輪郭だけでなく中味をともなったとでもいう形で聴かせてくれることから、よくできたアンプだと思った。しかし、試聴したのは量産に入る前の製品だったので、量産機の音を改めて確認したいと思う。

今回聴いた製品に関しては、試作機的なものだからか、MCヘッドアンプの音は、L58Aが本来もっている音に比べ、もう一歩及ばないと聴いた。アンプ全体のクォリティからすれば、もう少しヘッドアンプの音が良ければと思わせる。しかし14万9千円のアンプにそこまで望めるかは微妙な問題で、価格を考慮すれば、この音のまま量産されることを前提に、たいへん優れたアンプといえる。

ヤマハ C-2a, B-5

菅野沖彦

ステレオサウンド 52号(1979年9月発行)

特集・「いま話題のアンプから何を選ぶか 最新セパレートアンプ32機種のテストリポート」より

音に勢いのある、明解な再生音で、低音もよく締り密度が高いし、中高域の冴えた再生音も美しい。パワーアンプのプロテクションが、やや安全度の見過ぎか、公称パワーの大きさの割には、低域の大出力に余裕が欠けるようだ。充実した高品位の再生音。

最近のコメント