オーディオクラフトのカートリッジ用アクセサリーOF-1、OF-2、ヘッドシェルAS-4PL、スタビライザーSD-33、SD-45、反り補正リングSR-6、取付ビスBS-5、アームキーパーSK-4の広告

(オーディオアクセサリー 21号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 36

オーディオクラフト OF-1, OF-2, AS-4PL, SD-33, SD-45, SR-6, BS-5, SK-4

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

オーレックス PC-X25AD, PC-X45AD, PC-X46AD, PC-X66AD, PC-X88AD, AD-4MKII

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

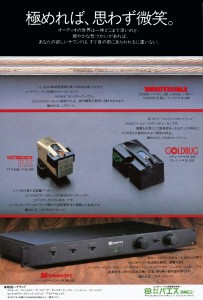

エレクトロ・アクースティック STS455E, ゴールドバグ Medusa, シンメトリー ACS-1, モンスターケーブル MC500

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

マイクロ BL-111

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

アキュフェーズ AC-1, AC-2, C-7

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

SAEC WE-407/23

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

アカイ CS-F33R, DT-120, RC-21

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

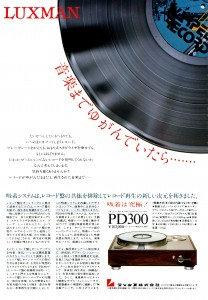

ラックス PD300

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

トリオ AVENUE 800(LS-100, KA-800, KT-800, KP-F7, KX-900)

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

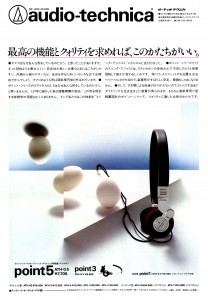

オーディオテクニカ ATH-0.5, ATH-0.3

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

サンスイ FR-D55A

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

多摩音響 L-16A

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

1 comment

テクニクス SH-8030, SH-3045, SH-3060, SH-8020, SH-8010, SH-3035, SH-3077G

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

パイオニア CT-770

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

ゼロショック PECO-100, ZB-100

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

ダイナベクター DV-KARAT

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

パイオニア Exclusive P3

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

デンオン SC-11, SC-101

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

オーディオクラフト XP-1, XC-2, XL-3

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

パイオニア A-780, F-780

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

最近のコメント