ソニーのプリメインアンプTA1130、TA1140、チューナーST5130、ST5140の広告

(スイングジャーナル 1971年7月号掲載)

Category Archives: FM・AMチューナー - Page 12

テクニクス RS-270U, RS-275U, RT

オンキョー Integra 433

アカイ GX-220D, AA-6300

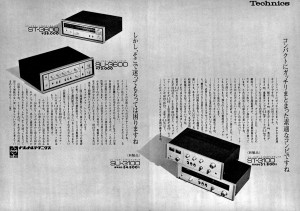

テクニクス SU-50A, SU-3600, ST-3600

ラックス SQ707, WL717

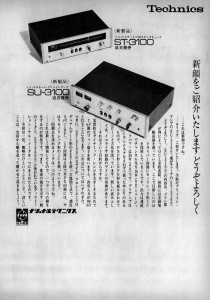

テクニクス SU-3100, ST-3100

トリオ KT-8001

パイオニア SA-80, TX-80

ラックス SQ707, WL717

ニッコー TRM1200, FAM1200

マッキントッシュ MR71

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

C22(プリアンプ)と同じく、上半分が漆黒のガラス、下半分が金色に分割されたマッキントッシュ独自の伝統的なパターンで、スイッチを入れると実効長約20センチのダイアルスケールがグリーンに美しく輝く。最近の製品でないだけに、目盛はリニアー(同感覚)でもないし、レタリングも少々古めかしいが、文字の輪郭が鮮明だし、指針もはっきりしているから、同調のとりやすさは格別である。同調ツマミの滑らかな感触は、それだけで高級感がある。こういう手触りが、どうしてもまだ国産品には求めることができないのは残念だ。

音質については不思議な体験をした。同時に比較する他のチューナーと、メーターで出力レベルをぴったり揃えておくのに、マッキントッシュだけは音が引込んで、レンジもせまく音像が小さく感じられる。そこで念のため、こんどは聴感で音量を合わせて比較すると、あの典型的な──豊かでゴージャスな──マッキントッシュ・トーンを響かせるのだ。うまく作られた音だと、しゃくにさわりながらもつい聴かされてしまう。狡猾さを感じるほどのうまい音づくりである。

ルボックス FM-A76

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

FMオンリーのチューナーで、ダイアル目盛がパネルの下の方にあるというのが変っている。これは、同社の有名なテープデッキA77や、プリメイン・アンプA50とパネルのパターンを共通に統一したためであるが、光線の当り具合によってはひどく安っぽい光りかたをして、高級感を損ねるように思われ、個人的にはかなり抵抗を感じる。

ダイアルスケールはやや短かく、有効長12センチ強の等間隔目盛。文字の書体や照明の色など、かなり大まかな印象。指針の位置がやや見えにくい。

ランプによるマルチパス・インジケーターを内蔵しているのは大きな特徴で、反射の多い地域でアンテナの向きを調整するのに役立つことだろう。

音質はたいへん素晴らしい。中低域に暖かみがあり、全体にツヤがある。音の躍動感がよく再現され、音像の定位がよい。なおこれもQUAD同様、受信バンドとイクォライザー特性を日本で変更・再調整したものである。価格も相当なものだが、輸入品の場合は、国産の同等品のほぼ二倍ていどの価格になっていると考えるべきで、性能を評価する場合にも、その点に留意しなくなはならない。

ソニー ST-5000F

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

改めていうまでもない国産最高クラスのチューナーで、大型のダイアル窓に、実効長23センチという長大なスケールが、完全に等間隔で目盛ってある。FM専用機である上に、余計な文字が全然書いてないから、ダイアル面が非常にすっきりしているし、書体もメーター目盛もシャープで格調が高く、いかにも高級感に溢れている。

同調ツマミを素早くまわしてもゆっくり動かしても、メーターの針のふれの応答速度やダンピングが適当であるため、同調をとりやすいという点、高級品ならとうぜんのことながら、このフィーリングが、5300や5500にまで受けつがれているのはたいへんによいことだ。

とくに5000Fの場合は、ダイアル目盛がかなり正確に合っている。高級チューナーの中にも、目盛の不正確な製品が少なくないが、目盛の正確さは内容の精度にも結びつく。ただし本機の場合ダイアル指針を控え目にしすぎて、やや暗いところではバックの黒に埋もれてしまう点は一考をわずらわせたい。また、このクラスの製品であれば、アンテナ端子にも同軸ケーブル用のコネクターを設けるよう望みたい。

マランツ Model 23J

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

大きさはトリオなどの製品とほぼ同等。ごく標準的といえるが、パネルの高さがやや大きく、ダイアル窓が左右に長く上下に細いパターンのために、よけいにこのプロポーションが強調されている。同調ツマミは、マランツ♯18以来の、大型フライホイールの摺動する独特のスタイル。窓の右半分をこの大型ツマミ、左半分を二個のメーターが占有している結果、ダイアルスケールの有効長は約12センチ弱と、このクラスのチューナーとしてはごく短かく、この狭いスペースにたくさんの表示を入れて繁雑になることを避けたためか、FM、AMとも周波数の明確な位置が刻まれていないので、ちょっと同調はとりにくいようだ。

また、同調ツマミを廻す操作とチューニングメーターの針の応答速度がうまく合わないので、す早く同調をとりたいと思うとき、うまくゆかずにイライラしてしまう。メーター指針のふれの早さと針のダンピング(制動)に一考をわずらわせたい。

音質はたいへんバランスがよく、おとなしくなめらかでありながら適度のツヤも躍動感もある。このあたり、さすがに価格だけのことはあると感心させられる。

ティアック AT-200S

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

日本で最初に直結回路を採用したプリメイン・アンプ200誌リースが最近マイナー・チェンジされたが、それにともなって新たに製作されたチューナーである。パネルの下半分、木目の化粧貼りを施した部分に、同調ツマミ以外のすべてのコントロール類を収容しているので、ふたをしめた状態ではたいへんすっきりした意匠である。

ダイアルスケールは有効長約16センチ。本体の大きさにしてはやや短かい方だが、目盛は等間隔で簡潔に表示され、指針が赤く光るので指示は明確で、しかもダイアル目盛は、FMのスケールが上半分、AMのスケールは下半分にあって、使用中のバンドの文字だけが照明で浮き上がり、不要の帯域は消えているので、誤読がなく人間工学的に優れた設計である。また目盛の文字の明るさが明暗二段に切換えられる。

バックパネルにもこの親切さは行きとどいて、75Ω同軸ケーブルをハンダづけせずに接続できるようになっていたり、別売のAZ200(スコープインジケーター=マルチパス等を観測できる)に接続するための専用のコネクターがあるなど、マニアにはうれしい製品である。ごく標準的な、バランスの良い中庸を保った音質であった。

ビクター MCT-105

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

これはなかなかユニークな意匠だ。ブラック・パネルの大きな部分をダイアル目盛板が、上半分をFMバンド、下半分をAMバンドと占有して、切換によって必要なバンドのみ文字とスケールが照明される。これはシャープのST503Jなどと同様のアイデアでおもしろい。ダイアルスケールの有効長は約15センチ。等間隔目盛ではない。FMバンドの左端にセンター指示のチューニングメーター、AMバンドの左端(つまりTメーターの下)にシグナルメーターがあり、FMの場合は二つのメーターが点灯し、AM手はTメーターの方は消えてしまう。どちらの場合も、ダイアル指針はオレンジ色に明るく光っている。AMとFMが完全に独立しているので、AM局とFM局をあらかじめ選局しておいてひとつ切換えることができるのは便利だ。簡単なアンプが組み込まれて、ヘッドフォンをじかに接続できる点も利用価値が多かろう。FMのアンテナ端子に、75Ω同軸ケーブル専用のM型シールドコネクターがついているのも本格的だ。

音質はMCT104bと共通点があり、音域をうまく丸めておとなしく聴きやすい音に意識的に作られているように感じた。

QUAD FM II

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

同社のトランジスター・アンプ・シリーズ303、33とペアに設計されたFMチューナーで、たいそう小柄に作ってある。FM専用とはいうものの、同調ツマミ一個のほか、手をふれる部分がなにもないというさっぱりした外観で、電源のON-OFFもプリアンプの方に依存するという簡潔さだから、QUADのアンプと併用するのでなくては、かなり使いにくい面がある。それでいて、もしも性能が良かったらサブ・チューナーとして使ってみたいと思わせるチャーミングな雰囲気を持っているのはさすがだ。

ダイアルスケールは有効長約14センチの等間隔目盛。上品で読みとりやすい。メーターはなく、同調をとると二個のネオンランプがシーソー式に点灯し、二個同時に同じ明るさに光った点が同地うょてんを示すというのも変っていておもしろい。ステレオ/モノの切換はオートマチックで、ネオンで表示される。かんじんの音質だが、意識的に(だろう)レンジをせまく作ってあり、それはよいとしても左右の音量バランスがよくないなど、ちょっと期待はずれの感があった。日本で受信バンドを変更した製品なので、これが本来のQUADの性能なのかどうかは断じ難いが。

トリオ KT-7000

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

トリオとは商売敵のメーカーのある男に言わせると、トリオのアンプがよく売れるのは、アンプ自体の性能よりもKT7000の性能の良さに引きずられて売れる、のだそうだ。むろん私自身はそんなふうには考えていない。それどころか新製品のKA7002、5002あたりは実にすばらしいプリメインだと思っているが、裏がえしていえば、そういう「伝説」が生まれるくらいにKT7000の性能は高く評価されている、とみることができるだろう。つややかでのびのある美しい音質に特徴がある。この本質はゲーT5000、30000にも共通していえる。

しかし操作上では、やはり本機にもいくつかの難点が見うけられる。第一に、ダイアル目盛の色の光りかたにどことなく安っぽさが残っていて、高級感を損なっている。メーターのスタイルや光の洩れもそれに輪をかけている。ダイアル面はシンメトリーにこだわりすぎたのか、同調メーターとシグナルメーターが左右両端に配置されているが、これを一ぺんに見ようとしたら、目はロンパリになる。指針がやや不明瞭。スケールは約20センチと長くてよいが、そろそろ目盛を等間隔に改善して欲しい……等々。

パイオニア TX-100

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

TX50、70、90が、色調など共通のイメージでデザインされていたのに対し、TX100は、新型のSA100(プリメイン)と一体に設計された製品だけに、パネルの色調が従来のゴールドでなく、日焼けした肌を思わせるブロンズ色で、ダイアルスケールも集来のグリーンにかわるスカイブルーというように、旧UAシリーズと明確に区別されている。

ダイアルの有効長も約21センチとたいへん長くなり、リニア(等間隔)目盛も採用され、非常に見やすくなった。赤く光るスポット指針(同調するとさらに明るく光る)はTX90からそのまま受け継がれ、二個のメーターも大型化し、読みとりやすく適度に高級感を持たせている。最も新しい製品だけに、現時点でかなり完成度の高い高級チューナーといえるだろう。

アンテナ端子は、75Ω同軸ケーブルを、TVのマッチングトランスの容量でハンダづけ不要で接続できるように改良されたが、このクラスであれば、さらにシールドの完ぺきなコネクターを採用してもらいたいところだ。

中~高音域のやわらかくおとなしい、パイオニアのチューナーに共通の音質である。

ニッコー FAM-1200

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

FAM14の方は、いろいろとユニークな仕掛けで楽しませてくれたが、こちらは概観も使用もずっとオーソドックスな作りかたをしている。ブラックフェースのダイアル面はかなり拾いが、ダイアルスケールの実効長は14センチとこのクラスではやや短かい。FMの目盛は等間隔。書体や配列も適当である。指針は照明されないがシルエットは割合に読みとりやすい。AM/FMの切換にともなって、必要なバンドだけが照明される点も合理的。二個並んだメーター窓は明るく、指針も明快である。ヘッドフォン・ジャック及びレベル切換スイッチが設けられている点もFAM14と同様。

ただ、FAM14でも指摘したように、このメーカーの考え方はユニークだが、本機の場合でも、チューニング・メーターの針のふれの方向がダイアル指針の動きと逆の方向に動いてしまうとか、パネルのふちの切断面の仕上げが粗く手ざわりがやふ危険だとか、こまかな処理や仕上げにややこなれきっていない点が散見される。あらゆる意味で製品をリファインすることが望まれる。しかし音質そのものは中高域にのびのびと明るい張りがあって、明快な音はなかなかみごとだった。

サンスイ TU-999

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

AU999とペアにデザインされたためか、チューナー単体としてはやや大柄な部類に入る。しかし大型であるだけに、ダイアルスケールの有効長は約21センチと、ソニーのST5000Fに次いで最も長く、しかも目盛が等間隔なので見やすく、且つ指針自体もランプで明るく光るため、同調点の指示がたいへん明瞭である。高級チューナーらしくメーターもシグナル強度と同調点指示と二個。かなり大型のものがついていて、その目盛もすっきりして美しい。応答速度も適当だった。

ところが、チューニングメーターのふれが、同調ツマミと逆の方向にふれる。これはぜひ針のふれる方向をいまと逆に改善するべきだ。

もうひとつ、プリメイン・アンプ(AU999)を含めて、パネル周囲を厚手の額ぶちでふちどりしているが、この額ぶちの角のつきあわせの部分が、まるで刃物のようる鋭く、たいへん危険である。これは早急に改めて欲しい点である。

いかにもチューナーらしくクセのないバランスのよい音質だが、抑制が利きすぎたというか、なにか精彩を欠く印象で、個人的にはTU888の方に好感が持てる。

最近のコメント