エクセルのカートリッジPRO81MCの広告

(オーディオアクセサリー 21号掲載)

エクセル PRO81MC

BOSE 301MM

JBL 4345

パイオニア S-F1 (S-F1 custom)

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

特集・「第3回《THE STATE OF THE ART 至上のコンポーネント》賞選定」より

一昨年の全日本オーディオフェアに出品されて以来、約一年の歳月を経て発売されたS−F1は、現時点で考えられる最新の技術と材料を駆使し、スピーカーシステムのひとつの理想像を現実のものとした、まさに画期的な製品である。

マルチウェイ方式のスピーカーシステムは、スピーカーとしての原型であり、一つの振動板から可聴周波数帯域全体を再生する、フルレンジユニットの性能の向上する目的から考えられた方式である。この方式は、現在のスピーカーシステムの主流の座を占めているように、その性能・音質は帯域分割の多い、2ウェイ方式より3ウェイ方式になるほど向上し、現実的なシステムとしては4ウェイ方式まで製品化されている。が、反面において、マルチ化が進むほど音源が分散しやすく、指向性の面で左右方向と上下方向の特性を揃えにくく、ステレオフォニックな音場感の再現性や音像定位の明確さをはじめ、聴取位置の変化による音質の違いなどでデメリットを生じることは、日常しばしば経験することである。

この点では、各ユニットを同軸上に配置した同軸型ユニットが古くから開発され、業務用のモニタースピーカーをはじめ、コンシュマー用としても音像定位のシャープさというメリットが認められている。ユニット構成上は、歴史的に有名な3ウェイ方式のジェンセンG610Bが生産中止となったため、現在ではアルテックやタンノイの2ウェイ構成に留まるにすぎず、使用ユニットも、コーン型ウーファーとホーン型ユニットという異種ユニットの混成使用であるのが、同軸型としては問題点として挙げられる。

今回のS−F1は、世界最初の同軸4ウェイ構成と、全ユニットを平面振動板採用で統一するという快挙をなし遂げた異例の製品である点に注目したい。

平面振動板ユニットは、分割振動を制御するために一般的に節駆動を採用するが、このため駆動用ボイスコイルは巨大な寸法を必要とし磁気回路も比例して大きく、しかも同軸型とするためには、非常に複雑な構造が要求されることが最大のポイントである。つまり、磁気回路の占める面積が大きくなるために、振動板背面の空気の流通が妨げられるわけだ。

現実には、低音と中低音用にストロンチュウムフェライト磁石を使う新開発直線磁気回路を、中高音と高音にはアルニコ7磁石を2個スタック構造に使う複合磁気回路を使用し、難問に見事な回答を与えている。ちなみに、低音用ボイスコイルは32cm角という巨大なものである。

振動板材料は、ハニカムコアにスキン材を接着したサンドイッチ構造だが、コア部分のみにエポキシ系の接着剤を表面張力を利用して、接合箇所以外に接着剤のデッドマスをなくし、スキン材を直接貼り合せた独自の構造を採用している。このため振動系は超軽量であり、システムとして94dB/Wの高能率を得ている点に注目したい。スキン材は低音、中低音がカーボングラファイト、中高音と高音がベリリウム箔採用である。なお、低音と中低音は角型ボイスコイル、低音ボビンは平面性、耐熱過度が高い集成マイカを使用する。

エンクロージュアは230ℓのバスレフ型で、重量68kgの高剛性アピトン合板製。仕上げは2種類用意され、ネットワークは各帯域独立配置で基板を使わない端子板配線と各帯域毎に最適の特殊な無酸素銅線を選択使用しているのが目立つ。なお、マルチアンプ端子は、これによる音質劣化を避けるため廃止されている点にも注目したい。

S−F1は、平面振動板システムにありがちな振動板の固有音の鳴きが見事にコントロールされ、スムーズなレスポンスと立上りが早く、それでいて滑らかで分解能が優れた音をもち、前後方向のパースペクティブを見事に再現する能力をもつ。同軸型本来の特長を最大限に引き出した世界に誇れる製品である。

ラックス PD300

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

レコード盤とターンテーブルを空気により吸着一体化し、無共振化するバキュアム・ディスク・スタビライザーを採用したベルト駆動プレーヤーシステムを世界初に商品化し先鞭をつけたラックスの、第2弾製品が、このPD300である。

プレーヤーシステムとしての基本構成は、トーンアームレス、各種トーンアーム用に用意されたアームベース別売システムだ。

ターンテーブルは、直径30cmアルミダイキャスト製、重量3・5kg、表面には外周と内周部にシーリングパッド、内側シーリングパッドの外に空気吸入口を備える、軸受部は10mm径ステンレスシャフトと真ちゅう製軸受、超硬鉄ボールの組合せ。

キャビネット構造は、脚部の高さ調整可能のサブインシュレーターとターンテーブル軸受部分とトーンアームベース取付部分とを非常に強固な一体構造で結んだブロックのメインシャーシに3個の大型のメインインシュレーターを組み合わせたダブルインシュレーター方式で、外部振動を遮断している。このメインインシュレーターは、天然ゴム、シリコングリス、スプリングを組み合わせたラックス独自の2段階制動式で、水平調整ツマミでターンテーブルの水平バランスが調整可能である。なお、別売のアームベースは厚さ8mmのアルミ削り出しで作られ、各種市販トーンアームに対応できるように4種類が用意されている。アーム取付穴はオフセットしているため、ベースを回転してカートリッジのオーバーハング調整が可能な構造を採用している。

PD300の最大の特長は吸着システムである。これはコロンブスの卵的なユニークな発想のふいごの原理を利用した真空ポンプ使用でキャビネット前面のレバー操作で容易に吸着と解除がワンタッチでできる。動作は確実で、吸着状態を表示する表示ランプがレバーの横にあり、解除で橙色、吸着で青色に切り替わる。また、本機には、アンプに採用されたAC電源極性チェッカーが備わっている点も注目したい。

トーンアームにSAEC WE407/23、ベースにTF−MTを組み合わせる。吸着は容易であり安定度、操作性ではむしろPD555をしのぐ印象がある。音は、価格帯としては安定感があり重厚な低域は特筆に値する。使いこなしのコツは速度調整の微調でサウンドバランスをとること。

Lo-D TU-1000

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

昨年のオーディオフェアに出品され、一部のマニア層の熱い視線を集めた注目のプレーヤーシステムである。

プレーヤーシステムとしては、トーンアームレスタイプで、電源部はキャビネットから分離をした独立タイプである。

直径33cm、重量6kgのアルミターンテーブルは、下面に特殊加工を施した特殊粘弾性体を充填した防振構造を採用。モーターは、重量級ターンテーブルを33 1/3回転時に1/3回転で定速に駆動できるだけの5kg・cmの高起動トルクを発生する新開発のストロンチウムフェライトマグネットをローターに使ったLo−D独自の磁気浮上式ユニトルクモーターを組み合わせている。

新開発のモーターは、300極精密着磁をおこない磁気誘導全周積分方式により高い周波数で高精度の速度検出信号を取り出し、クォーツロック回路で安定度が高く、応答性の優れたサーボコントロールをし大慣性ターンテーブルと軸真円度0・1μの高精度軸受機構で、測定限界にせまるワウ・フラッター0・006%(WRMS/FG法)に達している。なお、モーターシャフトはDD型としては異例の直径16mm、特殊ステンレス鋼を熱処理をしたタイプを使い、磁気浮上方式はローター磁石とヨーク間の磁気吸引力がターンテーブル重量を打ち消す作用をし、実質的には軸受重量は1/3以下に軽減され、重量6kgのターンテーブルは2kg弱の重量に相当することになる。

キャビネットは、特殊積層材使用80mm厚ソリッドタイプで、裏面を特首謀浸材でダンプした合金キャスト製パネルをパーティクル材及び粘弾性材多層構造の本体に固着した構造である。なお、アームベースは特殊合金製重量1・5kgで、加工が難しいため使用アームに合わせてLo−D工場で加工され直接送付される方式をとっている。

TU1000にSAEC WE407/23を組み合わせる。聴感上の帯域バランスはナチュラルな広帯域型で、音色は適度に明るく滑らかであり、いかにも高級機らしい格調の高さが音に如実に感じられる。音場感はナチュラルだが少しパースペクティブを抑える様子だが、これも超高価格機との比較での差である。高性能と強固なメカニズムを併せもった聴感上でのSN比の高さに特長がある見事な製品である。

SME 3012-R Special

瀬川冬樹

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

凝り性のオーディオ愛好家はむろんのこと、メカにはそんなに興味のないレコード愛好家のあいだでも、絶大の信頼をかち得てまさに一世を風靡したSMEも、ここ数年来、次第に影が薄くなって、最近ではむしろ日本の愛好家の話題にはのぼりにくい製品になりかけていた。

理由ははっきりしている。アメリカ、イギリスをはじめとして欧米諸国では、近年、アームもカートリッジも、超軽量化、ライトマス化に一斉に動いている。この流れの中でSMEもまた、軽量化に不利な3012を製造中止して、短いほうの3009でさえ、いっそうの軽量化のために、シリーズIIインプルーヴド型をへて、シリーズIIIにまで脱皮した。このSIII型を、正しく調整したときの音質は、決して悪くない。いや、悪くないどころか、独特の、風格と品位を感じさせる美しい音を聴かせる。その点は意外に知られていないし、評価もされていない。それはおそらく、カートリッジ交換のしにくさが大きく影響している。

たしかに、理論的には新しいSMEに、優れた点はいくつもある。構造もデザインもユニークで、よく消化されている。だが、どことなく馴染みにくい形。何となく扱いにくく調整の難しそうな格好……。だがそのことよりも、カートリッジの交換がしにくいこと、というより日本ですっかり広まってしまったプラグイン式のカートリッジのヘッドシェルにとりつけてあるカートリッジが、現在のSMEにはそのままではとりつけられない、という理由のほうが、愛好家たちから敬遠された最大の理由ではないだろうか。そのプラグイン式シェルは、もとはオルトフォンが作った形だが、それを広く日本に普及させたのは、SMEの旧型で、そのSMEが自ら、軽量化の妨げになるという理由で便利なコネクターを捨ててしまい、その結果、日本の愛好家からそっぽを向かれてしまったのだから、皮肉な話だ。

そのSMEが、何を思ったか、あの3012を、再び市販するという。え! うそじゃないの? と一瞬思ったが、目の前に置かれた製品を眺めて、いじりまわしてみると、これは冗談でもなければ、単純な懐古趣味でもなく、SMEが、3012を現代に復活させるべく、本気になって設計し直した、いわば新型の優れたアームであることが、次第に理解されてくる。

初期の3012の最大の特徴は、アーム主部にステンレスパイプを使ったこと。ステンレスパイプは、へたに使うと固有の共鳴音が、嫌なくせを音につけ加えやすいが、今回の新型では、内部にバルサ材で巧妙な制動が加えられているとのこと。そして、初代3012で最もめんどうだったラテラルバランスの調整部分に、全く新しい考案のメカニズムがとり入れられた。この構造と工作精度は非常に見事で、実にじっくりと、ガタつきがなく滑らかに調整ができる。こ部分ひとついじってみても、この3012Rという新型が、SMEとしても本腰を入れた製品であることがわかる。こまかな構造は写真の解説、及び本誌57号503ページの「ホットニュース」欄、それに広告欄などを併せてご覧頂くほうが早い。それよりも、気になるこのアームの音についてご報告するのが、私の役割だろう。

ホンネを吐けば、試聴の始まる直前までは、心のどこかに、「いまさらSMEなんて」とでもいった気持が、ほんの少しでもなかったといえば嘘になる。近ごろオーディオクラフトにすっかり入れ込んでしまっているものだから、このアームの音が鳴るまでは、それほど過大な期待はしていなかった。それで、組み合わせるターンテーブルには、とりあえず本誌の試聴室に置いてあったマイクロの新型SX8000+HS80にとりつけた。

たまたま、このアームの試聴は、別項でご報告したように、JBLの新型モニター♯4345の試聴の直後に行なった。試聴のシステム及び結果については、400ページを併せてご参照頂きたいが、プレーヤーシステムはエクスクルーシヴP3を使っていた。そのままの状態で、プレーヤーだけを、P3から、この、マイクロSX8000+SMEに代えた。カートリッジは、まず、オルトフォンMC30を使った。

音が鳴った瞬間の我々一同の顔つきといったらなかった。この欄担当のS君、野次馬として覗きにきていたM君、それに私、三人が、ものをいわずにまず唖然として互いの顔を見合わせた。あまりにも良い音が鳴ってきたからである。

えもいわれぬ良い雰囲気が漂いはじめる。テストしている、という気分は、あっという間に忘れ去ってゆく。音のひと粒ひと粒が、生きて、聴き手をグンととらえる。といっても、よくある鮮度鮮度したような、いかにも音の粒立ちがいいぞ、とこけおどかすような、あるいは、いかにも音がたくさん、そして前に出てくるぞ、式のきょうび流行りのおしつけがましい下品な音は正反対。キャラキャラと安っぽい音ではなく、しっとり落ちついて、音の支えがしっかりしていて、十分に腰の坐った、案外太い感じの、といって決して図太いのではなく音の実在感の豊かな、混然と溶け合いながら音のひとつひとつの姿が確かに、悠然と姿を現わしてくる、という印象の音がする。しかも、国産のアーム一般のイメージに対して、出てくる音が何となくバタくさいというのは、アンプやスピーカーならわからないでもないが、アームでそういう差が出るのは、どういう理由なのだろうか。むろん、ステンレスまがいの音など少しもしないし、弦楽器の木質の音が確かに聴こえる。ボウイングが手にとるように、ありありと見えてくるようだ。ヴァイオリンの音が、JBLでもこんなに良く鳴るのか、と驚かされる。ということきは、JBLにそういう可能性があったということにもなる。

S君の提案で、カートリッジを代えてみる。デンオンDL303。あの音が細くなりすぎずほどよい肉付きで鳴ってくる。それならと、こんどはオルトフォンSPUをとりつける。MC30とDL303は、オーディオクラフトのAS4PLヘッドシェルにとりつけてあった。SPUは、オリジナルのGシェルだ。我々一同は、もう十分に楽しくなって、すっかり興に乗っている。次から次と、ほとんど無差別に、誰かがレコードを探し出しては私に渡す。クラシック、ジャズ、フュージョン、録音の新旧にかかわりなく……。

どのレコードも、実にうまいこと鳴ってくれる。嬉しくなってくる。酒の

出てこないのが口惜しいくらい、テストという雰囲気ではなくなっている。ペギー・リーとジョージ・シアリングの1959年のライヴ(ビューティ・アンド・ザ・ビート)が、こんなにたっぷりと、豊かに鳴るのがふしぎに思われてくる。レコードの途中で思わず私が「おい、これがレヴィンソンのアンプの音だと思えるか!」と叫ぶ。レヴィンソンといい、JBLといい、こんなに暖かく豊かでリッチな面を持っていたことを、SMEとマイクロの組合せが教えてくれたことになる。

3012Rを、この次はもっといろいろのターンテーブルシステムとカートリッジと組み合わせる実験を、ぜひしてみなくてはならないと思う。その結果は、いずれまた、ご報告しなくてはならなくなりそうだ。

アントレー EC-30

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

ひとくちにMC型カートリッジといっても、設計ポリシーから分類すれば、インピーダンスを低く2〜3Ωにとり、出力電圧より出力電流を多く取り出すことを目的とした電力発電効率を重視したタイプ、インピーダンスを数10Ωと高くとり、出力電圧を多く出力電流を少くした、ややMM型などのハイインピーダンス型に近い電圧型のタイプ、その中間の数Ω〜20Ω程度の中間派と、ほぼ3種類が市販されているが、アントレーの製品はもっともMC型らしい低インピーダンス型である点に特長があり、本来は昇圧トランスを使って優れた性能を発揮するタイプだ。

今回、トップモデルとして発売されたEC30は、アルミ合金シェル一体構造を採用し、ボロンカンチレバーとダイヤチップの銀ロウ接合、センダスト巻枠、パーメンダー削り出しヨークなどに特長がある。

ET200トランスとの組み合わせた音は、力強くダイナミックな低域をベースとした鋭角的で見事な音を聴かせる。帯域はナチュラルなバランスを保ち、アコースティックな楽器のリアリティは特筆に値する。音の性質は、かなり正統派の優等生で抑制のきいた安定で真面目なタイプである。

オーディオテクニカ AT-34EII

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

カッターヘッドと相似形動作を設計ポリシーとする独自のデュアル・ムービングコイル型カートリッジのトップモデル、AT34を改良発展した同社のトップモデルである。構造上はシェル一体型のインテグレーテッドタイプで、主な特長はカンチレバーに先端0・2mm、基部が0・3mmのテーパード形状のベリリウムのムク材を使い、表面には耐蝕と制動を目的として0・3μm厚の金を真空蒸着して使用している。スタイラスは0・07mm角ダイヤブロック使用でAT34の0・09mm角より一段と小型化された。カンチレバーとの接着部分は銀蒸着を施し、セラミック系接着剤で加熱溶着し剛性を高めている。コイル部分はアニール銀銅線をバナジウム・パーメンダーコアに巻き、磁気回路はバナジウム・パーメンダーヨークとサマリウムコバルト磁石で磁気エネルギーは従来より30%向上しているとのことだ。

試聴はAT650との組合せで行なった。従来のAT34とくらべ、音の粒子が一段と細かくシャープになり、分解能が向上した点が大きい変化である。テクニカらしい安定したサウンドと、トップモデルらしい安定度をもつ優れた製品だ。

フィデリティ・リサーチ FR-7f

菅野沖彦

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

特集・「第3回《THE STATE OF THE ART 至上のコンポーネント》賞選定」より

FR7fというカートリッジは、いうまでもなく、前作FR7の姉妹機で、いわばそのMKIIではないからこそ、fという別名を与えたというだろうが……FR7でもそうだったのだが、このカートリッジは、現在のカートリッジのコンセプトへの真向からの挑戦ととれるもので、構造的にも音的にも実にユニークなオリジナリティとフィロソフィの明確な作品であって、「そういってはなんだが、どんぐりの背比べよろしく、ムービング・マスや自重の軽量化や、軽針圧の限界競争などにうつつをぬかしている、そこらへんのありふれたカートリッジとはわけが違うぞ!!」とでもいいたげな内容と外観をもっている。たしかに、このカートリッジは、並のカートリッジとは一味も二味もちがった、コニサー好みの魅力的なものなのだ。推測だが、このカートリッジは、とても商品として量産のきくものとは思えず、一つ一つが丹念につくられた精密機器だけがもつ風格をもっている。血の通った名器と四分にふさわしい。7fの基本構造は、前作7と同じで、2マグネット4極構成の磁気回路によるプッシュプル発言方式。可動コイルは、カンチレバーに直接取り付けられ、鉄芯はもちろん、巻枠さえ持たない完全空芯タイプというユニークなものである。インピーダンスは2Ωという低いもので、出力電圧は0・15mV〜0・2mVである。その他数え上げれば、数々の特長を上げることができるが、いたずらに新素材を使ったり、スペックをよくすることを目的としたテクノロジーのスタンドプレイは、ここには見当らない。カートリッジとレコードを愛し、見つめ、いじり、考えに考えた一人の人間の眼と耳が、練達の技を通して具現化した執念の作品がこれなのだ。これほど主張の強いオーディオ製品はそうざらにはあるまい。特に、昨今のデータ競争によって平均化され、無個性化される傾向の強い環境の中では、一際目立った個性的な存在なのである。音を聴けばこのことがさらに、さらによく理解できるであろう。こんな音が? と驚くほど、かつて聴き得なかった音までを、レコード溝の奥深くから、さらって聴かせるといった雰囲気で、出てくる音の輪郭の明確さ、音像の実在感の確かさ、曖昧さのない張りのある質感は、少々圧迫感があり過ぎるほど、あくまで力強く、濃厚である。血の通った音という表現は私好みだが、まさにこのカートリッジにこそ、この表現はふさわしい。それも熱い血潮だ。かつてオルトフォンのSPU全盛の時代にあって、今はなくなった音を、レコード・オーディオ通の諸兄ならご記憶であろう。そう、同好の士なら解っていただけるであろう、あのレコード独特の聴き応えのたしかな音の質感である。あれが、このところスピーカーから聴こえてこなくなって久しいとは思われないだろうか? その代りに、繊細、透明、軟らかく、軽やかな、さわやかな音は豊富に聴けるようになったと思う。艶も輝きも聴こえないといったらうそになる。

しかし、あの弾力性のある真の艶と輝きの実感、厚い音の温度は、今聴くことは難しい。それがあるのだ。それを聴かせてくれるのが、このカートリッジなのだ。前作7が出た時、私は、この音を聴き得て飛び上ったが、惜しむらくは、トレース能力に難があったことも確かである。7fはこれが向上し、たいていのレコードはOKとなった。自重30gの重量級カートリッジだからこそ、2〜3gの針圧だからこそといった音がする。これは、今の軽量級支持者がもっともっと考えるべき問題提起なのである。いいことばかりではない。こうした構造をとれば、よくもあしくも特長が現われ、それが個性となる。要は、この個性を好むか否かであろう。角度を変えて欠点をほじり出せばきりがない。勇気のある製品なのだ。だからこそ、ステート・オブ・ジ・アートに選ばれるにふさわしい。

JBL 4345

瀬川冬樹

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

JBL♯4345の量産モデル第一便が、ついに到着した。それを、ステレオサウンド試聴室で、真っ先に試聴できる好運に恵まれた。その音は、予想に違わず、みごとな出来栄えに仕上っていた。

名器♯4343の「次期モデル」とも、また「改良型」とも「上級機」とも噂されていた♯4345については、すでに本誌56号419ページに、発表以前に本誌の掴んだ情報から推測したイラスト付の速報が載った。その本誌発売直前の昨年9月8日に、ホテル・ニューオータニで業界関係者を対象としてセミナー形式の発表会が開催されたが、講師として来日したJBLプロフェッショナル・ディヴィジョンのゲイリー・マルゴリスは、本誌のイラストのあまりに現物に近いことに、目を丸くして驚いていた。この発表は、ほんごくアメリカより早く、世界に先駆けて日本だけで行なわれたそうだが、これを皮切りに、日本の主要都市で、業界関係者を主な対象として発表会が続けられ、そのあと、10月の全日本オーディオフェアで、一般に公開されている。

が、これら一連の発表に用意された一組だけの♯4345は、一部分未完成の全くのプロトタイプで、実際の製品化は’81年の春以降に正式発表すると予告されたまま、今日までの数ヶ月、何ら詳しい情報が得られぬまま、愛好家の気をもませていた。その♯4345の、待ち望んだ到着である。

♯4343と並べてみると、ずいぶん大きく、しかもプロポーションのせいもあってか、ややズングリした印象だ。♯4343は、初対面のときからとてもスマートなスピーカーだと感じたが、その印象は今日まで一貫して変らない。その点♯4345は、寸法比(プロポーション)も、またそれよりもいっそう、グリルクロスを外して眺めたときのバッフル面に対するユニットの配置を含めて、♯4343の洗練された優雅さに及ばないと思う。この第一印象が、これから永いあいだに見馴れてゆくことで変ってゆくのかゆかないのか、興味深いところだ。

♯4343とくらべて、エンクロージュアの高さはほとんど変らないが、スカート(「台輪」とも「袴」とも呼ばれる脚部」の分(約2インチ=5センチ)だけ増しているが、横幅は約13センチ、奥行きは9・5センチ(グリルクロスをつけた状態)と、それぞれ増している。目の前に置かれてみるとずいぶん大きく、いくぶん威圧的でさえあって、試聴室が小さくみえる。馴れの問題かもしれないが、そればかりではないだろう。♯4343も、それ自体は決して小さいスピーカーではないが、それでも、仮に6畳の和室にでも、収めようと思えば一応は収まりのつくサイズであるのにくらべると、♯4345の占めるスペースは、それよりもふたまわりぐらい大きい感じで、相当に大きな空間を用意しなくては、自然な形では収まりにくいといそうだ。

逸る胸をおさえる心地で、まず、横に並べた♯4343をしばらく鳴らしてみる。いかに場数を踏んだ人間でも、初めての、しかも期待の製品を聴こうとなると、どうしても、昂奮を抑えきれないが、しかしそういう心理状態では音をあるがままの姿で受けとめることもできなくなってしまう。心を鎮めるためにも、そしてまた、自分の感覚が妙に高ぶって尺度が狂っていたりしないかどうかを確かめるためにも、もう十分に聴き馴れた♯4343を、聴いておくほうがいい。

──どうやら大丈夫のようだ。聴き馴れた♯4343の音がする。さあ、これにくらべて、どんな音が鳴ってくるのだろうか……。

実をいえば、昨年の東京での発表の際、ほんの僅かの時間を縫って、サンプルの♯4345を、我家に持ち込んで鳴らしている。だから全くの初体験というわけではないが、そのときのプロトタイプは、内蔵のLCネットワークの一部分が未完成で、バイアンプ(マルチアンプ)ドライブ専用の形となっていたで、今回の製品とは条件が違う。加えて、量産モデルではミッドバスのコーンの中央が、見馴れた♯4343の凹型(コーンケイヴ型)ではなく、凸型のキャップに変っている。おそらくプロトタイプとは音も違うだろう。となればやはり、ほとんど初対面同様だ。

まず内蔵ネットワークだけの、バイアンプでないふつうの接続で鳴らしてみる。アンプはマーク・レヴィンソンのML7(最新型のコントロールアンプ)にML2L二台。プレーヤーはエクスクルーシヴP3に、オルトフォンのMC30。トランスはコッターのMK2/TYPE L。

第一声は、わざと極力おさえた音量で聴いてみる。いいバランスだ。いま封を切ったばかりの全くの新品なのに、鳴らし込んだ本誌常備の♯4343BWXよりも、中〜高域が滑らかで、とろりとこなれている印象だ。むろん、その性格は♯4343とよく似ている。とうぜんだろう。中高音域及び最高音域のユニットは、それぞれ♯2420、♯2405で、♯4343の構成と全く同じなのだから。ただし、♯2405は、ダイアフラム・アッセンブリーに新しい技術がとり入れられて、ハイエンドのレスポンスがいっそうフラットで滑らかになったとJBLでは発表している。また、新設計のネットワークのおかげで、全音域にわたって、音のつながりが円滑になり、優れた特性を得ることができた、とも発表されていて、そことは、公表された周波数レスポンスにもはっきりあらわれているが、その特性をみるまでもなく、この音を聴けば、全体に柔らかくくるみ込まれるように、刺激性の少ない音のまろやかさは、誰の耳にでもはっきりと改善が認められるにちがいない。♯4343の新しいうちは、♯2405の超高音域が出しゃばりがちなのだが、♯4345ではそのようなことがない。試聴用に聴き馴れたフォーレのヴァイオリンソナタ(グリュミオー/クロスリー=フィリップス9500534/国内盤X7943)の第二楽章。アンダンテ、二短調の艶麗の旋律が相当にいい感じで鳴ってくれる。

これはいい、と、少し安心してこんどは大パワーの音を聴いてみる。カラヤンの「アイーダ」。第三面、第二幕凱旋の場。大合唱に続く12本のアイーダ・トランペットの斉奏そして……このきわどい部分が、ほとんど危なげなく、悠揚せまらざる感じで、しかし十分の迫力をもって聴ける。この低音の量感と支えの豊かさは、大口径ウーファー、そして大型エンクロージュアでなくては聴けない。

それなら、と、次にエリー・アメリンクの歌曲集を一〜二曲、聴いてみる。アメリンクは、私の最高に好きな歌手ではないが、この必ずしも熱心でないアメリンクの聴き手でも、ふっと聴き惚れさせる程度に、しっとりと滑らかで上質の響きに引き込まれる。伴奏のピアノの音が、実にふくよかだ。♯4343では、ちょっとこういう雰囲気は出にくかったはずだ──ちょっとだけ、♯4343を聴き直してみようか。

現金なもので、♯4345をしばらく聴いてしまった耳には、♯4343のピアノの音は、何となくコンコンした固有の響きがつきまとうように聴こえはじめる。音量を絞ったときのピアノのスケール感が、♯4345にくらべてグンと小さく感じられてしまう。これだから、一度でも、よりよい音を聴いてしまうというのは困るのだ。

何枚かのレコードを、さらに聞いてゆく。途中で、パワーアンプをスレッショルドのステイシス2に代えてみる(ほんとうはステイシス1を用意してもらいたかったのだが、都合で不可能だった)。前述のように、昨年の9月9日の夜、我家でバイアンプ・ドライヴで試みた際には、レヴィンソンのML2Lでよりも、ステイシス1と2と組合せのほうが、結果がよかった。けれど、今回のサンプルで、しかもバイアンプでなく内蔵のLCネットワークによるかぎり、私の耳には、レヴィンソンML2Lでのドライヴのほうが、音のニュアンスが豊かで、表現の幅が広く、ずっと楽しく聴けた。

ひととおりの試聴ののち、次にバイアンプ・ドライヴにトライしてみた。ステイシス2を低域用、ML2L×2を中域以上。また、低域用としてML3Lにも代えてみた。エレクトロニック・クロスオーヴァーは、JBLの♯5234(♯4345用のカードを組み込んだもの)が用意された。ちなみに、昨年のサンプルでは、低音用と中〜高音用とのクロスオーヴァー周波数は、LCで320Hz、バイアンプときは275Hz/18dBoctとなっていたが、今回はそれが290Hzに変更されている。ただし、これはまあ誤差の範囲みたいなもので、一般のエレクトロニック・クロスオーヴァーを流用する際には、300Hz/18dBoctで全く差し支えないと思う。そこで、念のため、マーク・レヴィンソンのLNC2L(300Hz)と、シンメトリーのACS1も併せて用意した。

必ずしも十分の時間があったとはいえないが、それにしても、今回の試聴の時間内では、バイアンプ・ドライヴで内蔵ネットワーク以上音質に調整することが、残念ながらできなかった。第一に、ネットワークのレベルコントロールの最適ポジションを探すのが、とても難しい。その理由は、第一に、最近の内蔵LCネットワークは、レベルセッティングを、1dB以内の精度で合わせ込んであるのだから、一般のエレクトロニック・クロスオーヴァーに組み込まれたレベルコントロールでは、なかなかその精度まで追い込みにくいこと。また第二に、JBLのLCネットワークの設計技術は、L150あたりを境に、格段に向上したと思われ、システム全体として総合的な特性のコントロール、ことに位相特性の補整技術の見事さは、こんにちの世界のスピーカー設計の水準の中でもきめて高いレヴェルにあるといえ、おそらくその技術が♯4345にも活用されているはずで、ここまでよくコントロールされているLCネットワークに対して、バイアンプでその性能を越えるには、もっと高度の調整が必要になるのではないかと考えられる。

ともかくバイアンプによる試聴では、かえって、音像が大きくなりがちで、低音がかぶった感じになりやすく、LCのほうが音がすっきりして、永く聴き込みたくさせる。

ほんとうに良いスピーカー、あるいは十分に調整を追い込んだバイアンプでの状態での音質は、決して、大柄な迫力をひけらかすのでなく、むしろ、ひっそりと静けさを感じさせながら、その中に、たしかな手ごたえで豊かな音が息づいている、といった感じになるもで、今回の短時間の試聴の枠の中では、本来のLCネットワークのままの状態のほうが、はるかにそうした感じが得られやすかった。

本体の置き方としては、今回は、何も台に乗せずに床の上に直接置いた。背面は、固い壁に近づけたりやや離したりしてみたが、♯4343ほどシビアに反応するようなことがなく、置き方条件の差には、♯4343よりもタフなところがあるように思えた。ただ、昨年9月の我家での試聴の際には、ごく低い(約2・5センチの)堅木の棧を用意して、床からわずかに持ち上げて(背面は壁にぴったりつけて)設置した状態が良かった。その際立ち会っていたJBLのG・マルゴリス氏も、その状態が良いと賛意を表した。これらの点は、試聴室の音響条件によっていろいろと試みるべきだと思う。

一応のバランスのとれたところで、プレーヤーを、P3から、別項のマイクロSX8000とSMEの新型3012Rの組合せに代えてみた。これで、アッと驚くような音が得られた。が、そのことはSMEの報告記のほうを併せてご参照頂くことにしよう。

オーディオクラフト AC-3000MC

瀬川冬樹

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

特集・「第3回《THE STATE OF THE ART 至上のコンポーネント》賞選定」より

オーディオクラフトのアームは、こんにちのAC3000MC型に至るまでに、大きく2回のモデルチェンジをしている。最初はAC300(400)型。アルミニュウムを主材としたプロトタイプで、こんにちふりかえってみると、調整のしにくさや、組合せの条件によっては調整不能のケースを生じる場合もあるなど、難点もいくつかあるが、私自身は、この最初のモデルを試聴した時点から、「音の良いアーム」という確信を持って、自分の装置にいち早くとり入れた。

ただ、この初期のモデルは、調整のしかたに多少の熟練あるいはコツのようなものが必要であったため──私自身は調整にさほど困難を感じなかったにもかかわらず──多くのユーザーを悩ませたらしい。

おもに調整のしやすさに重点を置いた改良型がAC300(400)C型で、しかしこのモデルでもまだ、おおぜいの愛用者を納得させるには至らなかったようだ。

MC型のカートリッジが、〝流行〟といわれるほど広まりはじめて、その、MM一般に比較すると平均的にみてコンプライアンスがやや低いという特性を生かすには、アーム全体のことさらの軽量化は音質の点で必ずしも好ましくないことを、私も感じていたが、その点に着目して、軽いアルミニュウムのかわりに、真鍮を主体とし、加えて各部にいっそうのリファインを加えたのがAC3000(4000)MC型で、これはこんにち私の最も信頼するアームのひとつになっている。

実をいえば、前回(昨年)のSOTAの選定の際にも、私個人は強く推したにもかかわらず選に洩れて、その無念を前書きのところで書いてしまったほどだったが、その後、付属パーツが次第に完備しはじめ、完成度の高いシステムとして、広く認められるに至ったことは、初期の時代からの愛用者のひとりとして欣快に耐えない。

*

現在のAC3000MCは、周知のようにアームパイプ、ヘッドシェル、ウェイト類その他のパーツが非常に豊富に用意され、こんにち日本で入手できる内外のカートリッジの大半を、それぞれ最適値に調整できるように配慮されている。使用者ひとりひとりが、自分の所有するカートリッジに対して、自分の考えどおりの動作条件を与えることができるわけだが、言いかえれば、カートリッジとアームの性質を多少は心得ていないと、とんでもない動作条件を与えてしまうおそれ、なきにしもあらずで、この点、カートリッジとアームの原理を、多少わきまえた人でないと扱いこなしにくいという面はある。

ただしこの点に関しては、メーカー側で、カートリッジ個々に対してのパーツ選び方と調整のしかたのスタンダードを、パンフレットのような形でユーザーに命じしてくれればよいわけで、メーカーに対しては、パーツを増やすと共に、ぜひとも使用法についての懇切丁寧なアドヴァイスを、資料の形で整えることを望んでおきたい。

*

余談かもしれないが、社長の花村圭晟氏は、かつて新進のレコード音楽評論家として「プレイバック」誌等に執筆されたこともあり、音楽については専門家であると同時に、LP出現当初から、オーディオの研究家としても永い経験を積んだ人であることは、案外知られていない。日本のオーディオ界の草分け当時からの数少ないひとりなので、やはりこういうキャリアの永い人の作る製品の《音》は信用していいと思う。

愛用者のひとりとしてひと言つけ加えるなら、現在の製品に対して、いっそうの改良を加えることは無論だが、それ以上に、加工精度と仕上げの質をいっそう高めることが、今後の急務ではないかと思う。真のSOTAであるためにも。

マークレビンソン ML-7L

瀬川冬樹

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

特集・「第3回《THE STATE OF THE ART 至上のコンポーネント》賞選定」より

マーク・レビンソンのアンプは、これ以前のML6に至るまでにも、型番こそ大きく変えはしなかったもののその内容は、ほとんど一年を経ずして何らかの改良が加えられていて、こまかく見るかぎり製造の時期によっては全く別もののような音質の違いを聴かせる。

けれどML7は、そうしたこまかな音の変化ではなく、誰の耳にももう明らかに、大きな変りようを示した。それも当然で、ML6までの永いあいだ、レビンソンのプリアンプは、増幅回路にマッチ箱ほどの小さな密閉型モジュールアンプを一貫して採用し続けてきた。それがML7に至って、ついに、この永年のモジュールをやめて、露出型のプリント配線基板の上に、無理なく高級パーツを配置した大型モジュールに変更された。これは、最近になってチーフ・エンジニアとして迎えられたトム・コランジェロの主張によるものだといわれている。コランジェロの手はML6から加えられていたらしいが、ML7の新モジュールになって、はじめてその本来の意図が生かされたと考えられる。ML7によって、レビンソンが第2世代に入ったといわれるゆえんであろう。

*

ML7の音質は、従来のレビンソンの一連の製品とくらべて、はるかに充実感が増して力強い。とくにML6とは非常に対照的だ。ML6の音は、とても柔らかく、一聴して千歳であり、どこか女性的と言いたいような、しなやかな印象がある。ML7を聴くと、まるで正反対に、全音域に亘って音がみなぎり、よく埋まっていて、帯域上での欠落感がほとんどない。ML6には、本来力強く直截的に鳴るべき音でも、エネルギーをやや弱めて独特のニュアンスをつけ加える傾向があった。それは弦楽器の表現などにある種の雰囲気を持たせて、ときに麻薬のように利いてくる。私はその音にかなりしびれていた。が、その部分を嫌う人に言わせると、音の力が弱い、あるいは、なよなよしている、などのネガティヴな表現ともなったようだ。

その点、ML7にはそういう評価が聞かれないだろうと思う。音のすべてが、スッと、何も力まず、といってことさら弱めたり味をつけたりもせず、まるでそのまま、といった自然さで出てくる印象だ。強い音は強く、直截的な音は直截的に、それでいてしなやかな味わいや雰囲気のある音はそういう味わいで。

……というと、ML7の音は、まるでアンプの理想像(加えられた電気信号を少しも歪めずに増幅する)を実現させてしまったかのように思われそうだが、その時点でいかに完全無欠のように思われる音でさえも、次にもっと優れたアンプが出現すると、そこで改めて、欠けていた部分に気づかされる、という形をとる。ここがアンプの難しくも面白いところだ。

ML7を、同じレビンソンのML2L(モノーラル・パワーアンプ)と組合せると、まったく見事な音が鳴ってくるが、パワーアンプ単体としては、これもまた現代の最尖端をゆくひとつと思われるスレッショルドの「ステイシス1」と組合せる(少なくとも私個人の聴き方によれば)、何となく互いに個性を殺し合うように聴こえる。ということは、やはり、ML7にも相当の個性があるという証明になるだろう。

*

すでに発表されているように、イクォライザー(フォノアンプ)モジュールには、一般のMM型にゲインを合わせたL2と、ハイゲインのL3とが用意されていて、なおL2はゲイン切換えによって高出力MCがそのまま使える。しかし私のテストでは、どうもローゲインのままでの使用が最も音質が良いように感じられた。が、なおこの点についてはもう少し追試を重ねてから詳しくご報告したいと思う。

リン Asak

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

ターンテーブルでの情報損失を重視した高性能33 1/3回転専用ベルトドライブ型ターンテーブル、LP12で特異な存在として知られる英国のスコットランドにあるリンから今回、同社初のMC型カートリッジ、リン・アサックが発売されることになった。

この製品の特長は、カートリッジボディを剛体化し、トーンアームに強固に取り付ける目的で、可能なかぎり幅広いプロポーションを与えた点にある。これは、針先の振動がカンチレバーを介してボディや磁石を振動させる情報損失をトーンアームとターンテーブルのマスを利用して防止しようという構想に起因した必然的な結果らしい。

発電メカニズムの詳細は不明だが、規格から推測すれば、コイル巻枠に磁性体を使った、いわゆるオルトフォンタイプのようで、インピーダンス3・5Ω、出力電圧0・2mVと発表されている。

試聴はLP12とリン・イトックLVIIを組み合わせて行なった。スケールが大きく重厚な低域をベースに、適度に輝きがあり、コントラストがクッキリとついた中域から中高域が個性的である。ローエンドを適度にカットしたことによって得られる安定感が他にはない独特のポイントだ。

ADC Astrion

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

現在の軽質量、軽針圧型カートリッジの原型とも考えられるADC1をステレオ初期に開発し、一躍注目を集めたADCから同社のトップモデルとしてASTRIONが新しく発売された。

発電方式は、当然、振動系外部に固定された磁石で振動系のミューメタルを電磁誘導し磁化してMM型と同様な動作をさせる独自のIM(電磁誘導)型である。ASTRIONは、カンチレバー材料にレーザー加工で作られたサファイアシャフトを採用した点が同社初のチャレンジである。硬度が高く、制御が難しい宝石カンチレバーを使いこなすために、振動系支持機構に新しくOrbitalピボットを開発して採用している。IM型独特のカンチレバー重心位置を振動系支点とするためには支持機構が重要な部分だが、ここではミューメタルの精度加工とS9サスペンションブロックという構造で見事に解決を与えている。

聴感上の帯域バランスは典型的な広帯域型で、伸びた重低音は印象的である。音は滑らかで細かく、余裕のある穏やかさが目立つ。また宝石カンチレバーに聴取れやすい固有音はほぼ完全に制御され、現在市販されている製品ではベストの完成度をもつ。

KEF Model 105.4

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

KEFが、1976年夏のシカゴのCESでプロトタイプとして発表した105は、フロアー型スピーカーシステムに要求される技術的な要素を独創性のあふれたデザインにまとめあげた特異な存在の製品であった。今回、発表されたMODEL105・4は、105の子供に相当する位置づけにあり、より安い価格帯の製品でありながら、出力音圧レベルを向上。当然のことながらMODEL105の特長をすべて受け継いだ注目の新製品である。

フロアー型のエンクロージュアは、内容積40ℓの密閉型。低音用と、上部に乗った独自のピークレベルインジケーター兼最適聴取位置を指示するリスニングウインドウ付の中音と高音用の独立した8・5ℓの密閉型エンクロージュアの2重構造を採用。上部の中・高音用は上下方向に首を振り、聴取位置の調整が可能の設計である。

ユニット構成は、口径20cmのベクストレンコーン採用のB200ユニットを2個直列接続で使用するパラレル駆動ウーファーをベースに、口径11cmベクストレンコーンとPVCロールエッジ、直径25mmボイスコイル採用のB110スコーカーと、口径2・5cmドーム型T33トゥイーターの3ウェイ方式である。

ネットワークは、この製品で最も興味深い点だ。その第一は、スピーカー入力端子直後に480μFの超低域カット用コンデンサーが使用してあることであり、その第二は、中音用の能率を向上する目的でローカット用Lを利用したオート・トランス方式である。その他、中音のハイカット以外はすべて18dB/oct型であることも国内製品と比較して変っている点といえるだろう。

付属機構の主なものは、聴取位置に座り、視覚的にスピーカーの音の主軸をチェックするリスニングウインドウと200W入力時に点灯するピーク表示を兼ねたLEDインジケーターと過大入力保護用S−STOPプロテクターがある。なお、取扱説明書は詳細をきわめ、部屋の設置例やスピーカーコードの長さと太さの相関関係など親切なハウ・トゥが記されている。

柔らかく伸びやかな低域をベースに少し抑え気味の滑らかな中域と繊細な高域がバランスしプレゼンス豊かな音が105・4の特長である。使用アンプは音場感の優れた現代型アンプが105・4のマストである。

セレッション Ditton 300

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

英国のスピーカーメーカーとして屈指の伝統を誇るセレッションの製品は、以前から、その独特の技術と穏やかで安定したサウンドをもつDITTONシリーズで高い評価を獲得しているが、昨年来、新しいシリーズ製品に装いを変えて置き換えられている。

すでに、DITTON130、150それに200の3モデルが登場しているが、今回、この新シリーズの最上級モデルとしてDITTON300が発表された。これによって〝スーパー・ナチュラル〟サウンドと名付けられた新シリーズの全製品のラインナップが揃ったことになる。

DITTON300の特長は、新シリーズ中で唯一のオーソドックスな3ウェイ方式を採用し、ベーシックトーンを受け持つウーファーに、口径25cmの専用ユニットを採用している点にある。

使用ユニットは、高音用に、シリーズ共通に採用されており、口径2・5cmのトゥイーターとしては定評の高いHF1001を、中音用には、口径12cmのコーン型スコーカーを組み合わせ、クロスオーバー周波数は、4・5kHzと650Hzである。

エンクロージュアは密閉型で、外形寸法状ではDITTON200よりひとまわり大きいが、内容積は同じ37ℓ、±3dBの再生周波数帯域では、低域で52Hzと発表され、5Hzほど伸びていることになる。

なお、出力音圧レベルは87・5dBで、英国製のシステムとしては比較的に高能率タイプに属する。

DITTON300は、新シリーズのトップモデルらしい質感をクッキリと安定に表現する高級機らしい雰囲気を感じさせる低音に特長がある。帯域バランスは、中域の情報量がタップリとした、いかにも、3ウェイ構成らしい独特のバランスであり、他の新シリーズのシステムとは一線を画している。スピーカーシステムの基本的キャラクターは、英国の製品としては中域を含み、音にクッキリとコントラストをつけて、ストレートに聴かせるタイプで、サランネットを外して聴くと一種のモニターサウンド的傾向が明確に感じられる。聴感上の能率は実用上で十分のレベルにある。音色は低域が少し重く、暗い傾向があるが、力強さもあり安定感につながる。トータルバランスの優れた好感のもてる製品である。

フィデリティ・リサーチ XF-1

井上卓也

ステレオサウンド 58号(1981年3月発行)

「Pick Up 注目の新製品ピックアップ」より

最近でこそ、ほとんどのプリメインアンプはMC型カートリッジをダイレクトに接続して使用できる機能を備えているが、MC型のファンにとって、最新のエレクトロニクス技術の粋を集めたヘッドアンプか、それとも古典的な昇圧トランスかの選択は以前から論議の集中するポイントであった。

今回、空芯の純粋MC型カートリッジを作るメーカーとして独特の存在であるFRから、低インピーダンスMC型専用昇圧トランス、XF1が新しく発売された。

FRの昇圧トランスは、1967年に民生用として初めてトロイダル巻線を採用したFRT3以来、独自の巻線機を開発して一貫してトロイダル巻線を使用している点に特長がある。この方法は鉄芯に同心円状に積層構造をしたリング型コアを使い、これに巻線をくぐらせて巻いたタイプで、信号伝達損失が一般型にくらべ少なく、低出力のMC型には最適の構造といわれている。

XF1は、鉄心に厚さ0・005mmのスーパー・パーマロイ系の最新材料を何百層もラミネートした従来の同社製品の約4倍のボリュウムをもつ広帯域型を使用し、コア表面に特殊絶縁処理を施し密着巻に近く、コアのケーシングを除いた新方式を採用したトランスがポイントである。

ステレオの左右チャンネルを同じケース内で取り扱うトランスの内部構造は、現実のトランスでは、優れたトランスそのものの性能を充分に発揮させるために不可欠の要素である。XF1では、入力系、トランスユニットとトランスのシールドドレイン及び出力コードを完全に左右独立構成として、左右チャンネル間の電気的、磁気的クロストークを極限にまで抑え、再生音的に優れたステレオフォニックな音場感を得ることに配慮されている。なお、トランスユニットは、それ自体の性能が高いほど外部誘導の影響を受けやすいため、ここでは78%パーマロイの4層積層シールドを使用している。

XF1は、3Ω以下の低インピーダンスMC型専用トランスであり、一般的なバイパスを含むスイッチは全て高性能化のため使用されていない。FR7fやMC30などを使って試聴をすると音の表情は非情に細かく滑らかでナチュラルな反応を示し、それにトランス独特の力強さも加わった見事な音を聴かせる。やはり、低インピーダンスMC型はトランスに限るといった感想だ。

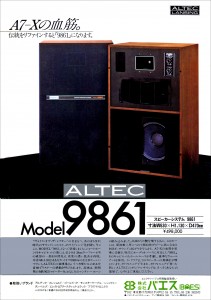

アルテック Model 9861

サンスイ SP-LE8T MKII

SAE X-25A

ナカミチ 580M, 581, 582

ナカミチ Nakamichi 1000ZXL

井上卓也

ステレオサウンド 57号(1980年12月発行)

「Best Products 話題の新製品を徹底解剖する」より

カセットデッキは、現在ではオーディオコンポーネントシステムに不可欠の存在となった。一部ではデッキ中心のコンポーネントシステムが愛用され、いわゆるカセット時代が到来し、その性能、音質ともにハイファイのプログラムソースとして充分に使えるだけに成長を遂げている。

このカセットデッキが、オーディオのプログラムソースとして、あれほどの小型なカセットハーフと低速度ながら素晴らしい将来性を持つことを最初に印象づけたのは、昭和48年に発売されたナカミチ1000が登場したときであった。

カセットデッキとしては異例に巨大な業務用ラックマウントサイズのパネルを採用した1000は、たしかに価格的にも異例なほど高価格な製品ではあったが、ダブルキャプスタン・スタガ一方式の走行系メカニズムとパーマロイ系のスーパーアロイを採用した独立3ヘッド構成をベースに、独自のヘッドアジマス調整機構、ユニークな3チャンネルマイクアンプ、リミッター機構などを備え、驚異的な性能と音質により聴く人を唖然とさせたことは、現在でも鮮烈な印象として残っている。

当時、オープンリールを超した性能と音質といわれたが、確かに、3モーター・3ヘッド構成の2トラック19cm/secのデッキとの比較試聴でも、誰にも明瞭に聴き取れる優れた音質を1000は聴かせてくれた。

それから4年後に発展、改良して登場した1000IIは、テープの多様化に対応してバイアスとイコライザー単独切替、アタックタイムを早くし、従来の−20〜+3dBから−40〜+10dBにレンジを拡大したピークレベルメーター、走行系の操作ボタンが機械的な押ボタン型から電気的なタッチセンサーに改良されるなどをはじめ、巻本的な走行系の中間プーリーの改良、耐久性を向上したスーパーアロイヘッド改良のステイブルレスポンスヘッド採用などかなり大幅な変更を受けた結果、聴感上でもよりナチュラルに伸びたワイドレンジ感と分解能の向上として聴きとれ、その内容が一段とリファインされた。

しかし、時代背景として各社の開発競争の激化、とくに中級機から普及機ランクでの性能、音質が急激に発展し、高性能テープの登場とあいまって、1000が登場した当時ほどの格差は実感的に感じられなかった。世界最高のカセットデッキとしての座は不動のものではあったが、この第2世代の王者は完成度が高まった内容を持ちながら、印象度としてはさほど強烈なものではなく、いわば、安定政権とでもいった存在であったと思う。

昭和53年になるとメタルテープの実用化が発表され、カセットデッキは激しい動乱の時代に突入し再スタートを強いられることになった。メタルテープの実用化に先だち、海外テープメーカーとも密接な関係をもつナカミチでは、早くからメタル対応モデルの開発が行なわれており、メタル対応デッキの技術開発は発表されていた。しかし、製品化はメーカーとしては比較的遅く、かつての1000の登場当時に似た、いかにもナカミチらしい凄さを感じさせた製品の登場は、1000IIのメタル対応機ではなくそれまでの500シリーズと700の中間を埋める位置づけにある680であった。

この680の優れた性能とクリアーで抜けきった鮮明な音質は、またもやメタルテープ時代での新しいナカミチの独自の魅力を聴く人に印象づけた。680は、短期間のうちに自動アジマス調整機構を新採用した680ZXに発展し、670ZX、660ZXとでシリーズ製品を形成する。

この時点から1000IIのメタル対応機の登場は時間の問題として噂され、すでに限界とも感じられる680ZXに、どれだけの格差をつけて登場するかが話題であった。

今回、ベールを脱いで登場した1000ZXLは、第3世代のカセットデッキの王者の座に相応しい見事な製品である。

フロントパネルのデザインは一新され、外形寸法的には、1000IIにくらべ高さが40mm低く、奥行きが103mm深くなり、重量は17kgから19kgとなった。ディスプレイ関係は大幅に充実し、相口径の操作ボタンがカラフルに照明され、全体に華やかな印象となったが、もっとも大きい変更点はカセットリッドで、テープが左から右に走行する標準型のタイプとなり、テープ残量が視覚的に確認できるようになったことだ。

内容は完全に一新され、現時点での世界最高級機たるべく電子制御回路が多用されているのが特長である。代表的なABLE(アジマス・バイアス・レベル・イコライザー)機構は、8ビットのマイコンを使い、自動調整されたテープは−20dBの録音レベルで20Hz〜20kHz±0・75dB、18Hz〜25kHzで±3dBの特性となる超高精度の自動キャリブレーション機構である。また、最適MOLバランスにバイアスが調整される特長があり、手動でOVERとUNDERに切替可能だ。調整データはメモリー機構により、ノイズリダクションの情報を含みメモリー可能である。

その他新しく5Hzの信号を使う30曲自動選曲、15ポイントコード化可能のRAMM、デジタルテープカウンターをはじめ、パラメトリック消去方式、共振拡散型走行系、クリスタロイ独立3ヘッドなどが特長である。

1000ZXLは、異例に豊かで深々とした低域をベースとしたスケールの雄大な音である。これと比較すると、さしもの680ZXも大人と小人の対比にすぎず、またもナカミチはカセットの限界を一段と拡大した。

最近のコメント