ラックスのプリメインアンプSQ707、チューナーWL717の広告

(スイングジャーナル 1971年4月号掲載)

Daily Archives: 1971年3月20日 - Page 2

ラックス SQ707, WL717

サンスイ SP-3005

ニッコー TRM1200, FAM1200

トリオ KR-5170

YL音響 18000, EL-1000

フォスター RCF-233, ADP-02

エレクトロボイス Aries

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「今月の新製品」より

一見、アンティーク調の、暗い本箱を思わせるアーリー・アメリカンの家具デザインで、変形ブックシェルフ・タイプのスピーカーである。兄貴分のパトリシアンから受け継がれた重厚にして号かなサウンドで、節度ある深々とした低音と、ゆったりとした品のいい中音が、やはりエレクトロボイスでなければ得られないサウンドである。発売されたばかりの新型だが、何か伝統を印象付けられるのは決してデザインのためだけではあるまい。中味は30cmウーファーとドーム型の中音、高音という3Wayだが、このユニットはそれぞれ発売されていないというところにこのシステムに大きな魅力をプラスする。

いままでのスピーカーが決ったように4面仕上げのデザインであったが、室内のアクセサリーに、クラシック調の民芸品的家具がこのところ復活している。アメリカでは、超豪華型システムはこうしたクラシック調のデザインのものが多かった。例えばアルテックのスパニッシュ調、JBLのフランス・プロビネーション調、ボザークとエレクトロボイスのアーリー・アメリカン調という個性を出していたが、中級に出て来たのがこのエアリーズである。サウンド、たたずまいとも魅力いっぱいのスピーカーである。

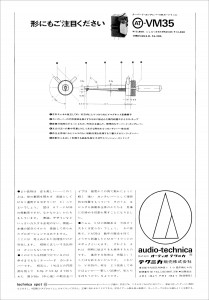

オーディオテクニカ AT-VM35

オットー DCA-170X

富士フィルム FM

テクニクス SU-3600

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

ナショナルというブランドは、あまりにも電気製品と強く結びついて普及しすぎた。

その点がナショナルのハイ・ファイ進出をきまたげた。さまたげただけではない、ブランド・イメージをこの業界にあって、なくてはならない「高級」から遠ざけた。

10年前に、8PW1、という名作スピーカーを生み、ステレオ・カートリッジの優秀品を生んだ、ステレオ・メーカーの姿勢は、おそらく永く変ることがなかったのに違いないのに、家電メーカーとして、あまりに大きく成長し、その名を世界に知られすぎたため、ハイ・ファイからその姿がうすらいだかのように見えた。

しかし、最近のナショナルは違うと断言してよい。

オーディオ・フェアやショーにおけるその力の入れよう、意欲のすざまじきは、多くの人が感じとっているだろう。OCLアンプの先駆として市場に華々しくデビューしたテクニクス 50Aが、その力と姿勢を、さらに意欲とを如実に示している。

そして、今度のSU3600である。このアンプと接したのは、昨年の秋の東京オーディオ・フェアを先きがけること数週間前であった。そのプロトタイプは、パネルに厚い底のカバーをつけ、つまみも既製の小さなプラスチックの物というデザイン的には未完成品であった。しかし、このフク面アンプに火を入れ、コルトレーンの「インプレッション」に針を落した時、私は「してやったりさすが……!」と心の中でさけんだ。私の手元には、すでに市販のS社のOCLアンプやT社の高級アンプをはじめ、最近愛用することの多いSA660があったがそれらと較べてこの音質はひけをとならいどころか素晴しい迫力と解像力とを、品のよいナショナル特有のソフト・トーンの中に融合させていた。

その時から私は、このアンプSU3600がリスニング・ルームの一角に陣取ることができるようになったのであった。

私はこのアンプの一番気にいった点は、ほかでもない低音のうねるような迫力であった。コルトレーンのテナーは、50Aで聴いた記憶よりもずっと力強く感じられた。しかも、ギャリソンの太く鋭い響きのベースの迫力が、コルトレーンのテナーを一層力強くバック・アップしたし、ロイ・ヘインズのシャープなドラミング、小刻みのハイ・ハットはまるで怒濤のように私を包んで鬼気をはくすき間すら与えなかった。

テクニクス 50Aの音を愛するファンにとっては、あるいは、高音域のするどい切込みに応ずるアタックの良さをきつすぎると批判するかも知れない。しかし、シンバルの音というのは、この鋭どさなくては再現でき得ないだろうし、M・タイナーのハイノートの早いパッセージは、こうまで生々しくならないに違いない。

試みに「エラ・イン・ベルリン」に盤を移そう。エラの太く、豊かなヴォリームは、実にスムームに、前に出てピタリと定位する。いわずもがな、ナショナルのハイ・ファイ製品で、もっとも得意な再生は、ヴォーカルであり、歪の少なきをつきつめたハイ・ファイに対する姿勢は、ここに非の一点もなく結実している。さらに付け加えたいバックの大型スケールのアンサンブルこそ、最低音域までひずみの少ない大パワーを秘めている証拠であろう。

このアンプの諸特性は、この音出しのときは知らされてはいなかったが、このクラスでは大幅に上まわるハイ・パワーであるに遠いない、ということはベースのタッチを聴いただけで十分了解し得た。それは私がテクニクス 50Aで少し物たりなかった点である。

そして最後に、このアンプは、7万円台というテクニクス 50Aの40%ほど安くなるだろうと知らされたのであった。オーディオ・フェアを待つまでもなく専門誌上においてSU3600の優雅にして魅力たっぶりのパネルをみた。さらにフェア直前の発表会で実物の量産アンプに模した。アンプの性能、サウンドをそのままに表している品のよい堂々たるパネル・デザインであった。

私は昔、ハーマン・カードンの真空管アンプ、プリ5型、パワー4型を毎日のようにながめ用いたが、それと似た感じでありながら、はるかに高級イメージを与えていた。それはナショナルならではの商品企画の優秀さをそのまま表わしていることを強く感じさせた。トランジスター・アンプという名からくるサウンド・イメージをぶちやぶった、ナショナルの若い世代、ジャズ・ファンに挑むすばらしいアンプが市場に送りだされたことは拍手とともに推賞の辞を惜しむものではない。

JBL L100 Century

菅野沖彦

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

JBLの3文字は音の名門のステイタス・シンボルである。その3文字が彷ふつとさせる高い品位と信頼感は長年の技術的先進性に裏づけられた商品としての高度な完成度によって培われたものだ。日本では、音響製品に対する見方が二通りあって、一つは純粋に科学製品として無機的に眺め、物理特性をもって尺度の全てとする冷徹なもの。他は、いうまでもなく、これに対する眺め方で、音響機器に個性的感覚を見出して、科学製品として物理的特性の重要性を充分認めながら、人のつくったものとして人文的なバックグラウンドまでも含めてこれを眺める生きた暖かい立場である。私の見方はもちろん後者であって、JBLやアルテックの製品の魅力を表現するのに、アメリカのウエスト・コーストの特質をジャズやその風土に結びつけて反対派の槍玉にあげられたことがある。音響製品を大げさにいえば疑人化したような事をいってもったいぶるのは本質をはずれた見方であるということらしい。しかし、なんといわれようとも、私は人間の関与したものから人間を無視することは出来ないし、すべては人間が人間自身のためへの努力の賜物と思うから、人間中心に考えずして、ものの本質にふれることは出来ないと信じている。そして人間は自然に、自然は神に(仮にこうしておく)はぐくまれたものであることは無宗教の私の現状でも認めぎるを得ない現実である。人間自身はずい分、高度な科学や文明を築きあげてきたけれど、それは、人の叡知のなせる業であり、叡知とは深遠な道理を知ることのできるすぐれた知恵である。今かりに、音響機器を論ずるのに、物理特性だけをもってするという人がいるとすれば、その人は、人間のもつ叡知が、ようやく現段階で具象化することのできた尺度だけで、叡知そのもののすべてを計ろうとするようなもので、思い上りやトンチンカンも甚しい。私たちの勘や感覚というような私たち自身がもっている自然に与えられた鋭く、無気味なほどに力強い能力をもってつくられたものが銘器であって、それを、そこらの生半可な物理や電気の優等生に決めつけられてたまるものか! というのが私の本心だ。洋の東西、今昔を問わず、優れた機器というものはそうしたずっしりとした重味と犯し難い品位をもっているものであって、その立派さや恐ろしさを、その魅力の本質のわからない人ほど不幸な人はないようにさえ思えるのである。

JBLは、創設者のJ・B・ランシングの天才的な能力の生みだしたスピーカーを発展の軸として、パラゴンやハーツフィールドの卓抜なアイディアと周倒な作品構築力と感覚を加え、数々の銘器を生みだした輝やかしい歴史をもつメーカーである。近年アメリカのこういう専業メーカーも独立自営が難しく、より大きい資本の傘下に入るのが珍しくないがJBLも、ジャーヴィス・カンパニーのディヴィジョンということになっている。しかし、専業メーカーとしての緻密な製品づくりの特質はよく生かきれるのがアメリカ社会のいいところで、アルテックと同様、そのメーカーとしての個性はそのまま現在まで受けつがれているといってよい。というものの、最近のアメリカ社会全般の変化や動きには巻き込まれぎるを得ず、JBL往年の風格を壊しむ気持がないといってはうそになる。JBLが近年発表したアクエリアス・シリーズは、たしかに時代の要求を反影し、しかも憎らしいほど巧みな商品づくりの腕前えは認めるが、さらば、それが飛びつき、抱きつきたくなるほどの魅力に溢れているとはいえない。間接放射、異位相成分によるプレゼンスの創造、指向性の改善など数々の積極的手段が使われているが、どれ一つとっても、それは決して全く新しい音響技術ではなく従来にもあった類である。JBLとしては本質的なクオリティの進歩と見ることが、私には出来ない。しかし、先にも述べたように、その商品化の腕の冴えは流石にJBLであって、そのスマートさは他製品のおよぶところではない。ここに取り上げたL100〝センチュリー〟は前面にユニークな材料(スカルプチャード・カドレックス)のグリルを使って指向性の改善を計っていて、その独特の魅力的な立体感が冴える。システム自体は30cmウーハー、10cmスコーカーにツィーターというオール・ダイレクト・ラジエーションのシステムで、抜群のリアリティと高品位の音質をもっている。実にオーソドックスな製品で、JBL健在なりという感が深い銘器とみた。アメリカでも圧倒的好評ときくが、私も好きだ。かなり高価だが、値打ちがある。いぶし銀のような重厚さと底力のある力感、前面に放出される豊かな表現力、JBLならではの緻密さ、鋭角な音像再現であった。

ビクター GB-1D, MCA-V7, MCA-V5, MCP-V9, QCE-V7, SRP-B50M, MTR-15M, SFCU-2, QTH-V7

アカイ GX-220D, GX-280D, GX-365D

ビクター MCSS

ビクター MTR-10M, MTR-15M, QHR-202

テクニクス SU-3600, SU-50A, SU-30A, SU-40A, SA-54, SA-4200, SA-4500

オルトフォン M15

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

「ソニー」という固有名詞が、トランジスター・ラジオの意味で、普通名詞として通用する後進国があるという。その国の人達にとっては、トランジスター・ラジオはソニー製品以外にはあり得ないのであろう。しかしラジオ同様小型のトランジスター・テレビを眼前にする日になったとき、はじめてソニーが普通名詞から本来の固有名詞に戻ることであろう。

これとほぼ同じ状況が、日本の高級オーディオ・マニアの間にあったのは、つい3〜4年前までであった。

「オルトフォン」という名は、ステレオ・カートリッジやアームのメーカーとしてではなくて、高品質のムービング・コイル型カートリッジの代名詞として通用されていたのである。シュアV15がムービングマグネット型ながら優れた動作と再生能力を示すことが高く知られるようになるまでは、オルトフォンは、ステレオ・カートリッジの最高級品の代名詞ですらあった。そして、その日は、ステレオレコードがこの世に現われてから10年近い長い期間、ずっと続いていたのは進歩のピッチの速い、製品のサイクルの速いこの分野にあって、まさに奇蹟にも近い業であったといってよい。

ムービングコイル型の、高品質カートリッジの代表的な製品名であるこのオルトフォンがひそかにいわれていた噂を裏書するかのように、ムービング・マグネット型カートリッジを市場に送ったのは、もう1年近く前である。

実際に私達の前に製品が現われてその音に接するまでは、不安と期待とが、それぞれ強く混ぜ合っていた。MC型でないというのがいかなる理由なのか、またMC型で発揮した腕前はこの新素材を果してどこまで生かすか。

すでにその発表時期には、シュアV15型がステレオ・カートリッジの最高級品として全世界の、もちろん日本のハイファイ・ステレオ・マニアの間において、かなり大きなウェイトで、その座を確保したあとであるだけに、オルトフォンの新らしいムービング・マグネット型は注目されている以上に、深い興味の対象となっていた。かつて米国コンシューマー・レポート誌を始め、多くの専門誌の紙面において、首位争いに伯仲していたオルトフォンMC型/シュアMM型の対決以上に興味と話題をさらって登場したのが、このオルトフォンであった。

しかし、不安と心配はまったくとりこし苦労に過ぎなかった。

M15は、実にみごとな再生能力と、トレース能力とを合わせ持っていた。そのサウンドは一聴してだれしも認める通り、シュアと共通した音の細やかなディテールをくっきりと鮮やかにクローズアップする分解能力を示しながら、しかもその全体のサウンドイメージは、正にオルトフォンのそれであり、ずっしりした腰の強い低音の厚みが、サウンド全体の芯として構成されているかのようである。MC型より受けつがれた音の安定したパターンはオルトフォンのサウンド・ポリシーに他ならないといえよう。

トレース能力がカートリッジの良さを如実に示すことはシュアが高品質MM型カートリッジを説明するごとに取り上げ、トラッカビリティの重要性を強調していることであるが、オルトフォンM15のトレース能力の安定性は、まさに比類ない安定さのひとことに尽きる。

他のカートリッジのよくトレースし得ない音溝に対してさえ、オルトフォンM15は、MC型同様に安定した再生と合せて不安気なしにトレースしてしまうのである。

M15はシュアV15と並びステレオ・カートリッジの最高峰として再び王座を確保し普及するに違いないだろう。

最近のコメント