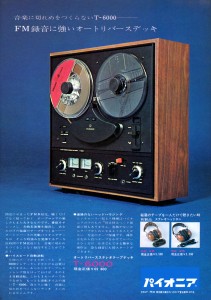

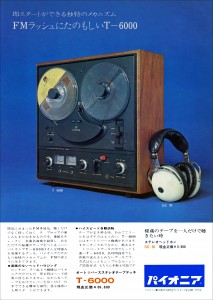

パイオニアのオープンリールデッキT6000、ヘッドフォンSE25、SE45の広告

(スイングジャーナル 1970年8月号掲載)

Category Archives: パイオニア - Page 21

パイオニア T-6000, SE-25, SE-45

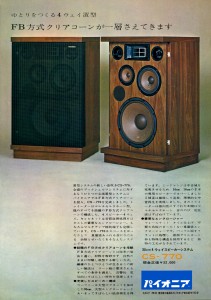

パイオニア CS-770

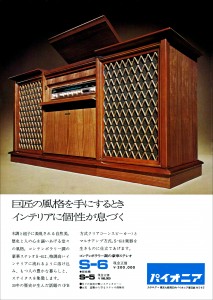

パイオニア S-6

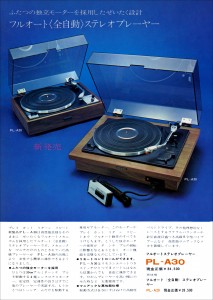

パイオニア PL-12

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1970年7月発行)

「SJ選定新製品」より

コンポーネント・システムがますます流行しそうだ。一つにはメーカー側の商策の成果だが、それが実を結ぷ土壌があったことも見逃せない。音楽を聴くということはきわめて個人的なもので、音楽に関する限り人は全く個性的になるべきだ。特にジャズはそうだ。こう聴くべきだ、こうあるべきだといった画一的なパターンは通用しない。そういう気質からいってもコンポーネント・システムを自分流に組み上げるというのは楽しいはずだ。とはいえ全く知識がなければ暗闇の手さぐりということになり、個性の表出もあったものではなかろう。また、べらぼうに高価格でも手が出ない。そこで、今月の選定新製品パイオニアのプレーヤー・システムPL12の場合を中心に、プレーヤーについての注意事項をも含めて書くことにしよう。

プレーヤー・システムというのはレコードから音の信号をとり出す装置で、再生装置の入口として大変重要な部分である。ここに欠点があれば、あとはいくら高級なアンプや、スピーカーを使っても、その真価が発揮されないわけだ。従って、持論としては、全体の予算配分のバランスを少々くずしてもプレーヤーは良いものをという考えをもっている。もし15万円の予算なら常識的なバランスとしては市販パーツの現状での価格分布からいって、スピーカーに6万、アンプに5万、プレーヤーに4万という大ざっばな配分で考えればまとまる。この場合はレコードの再生装置ということだけを考えた場合だから、アンプはチューナーなしのプリ・メイン・タイプである。この方法をもってすれば、かなり性能のいいプレーヤーが買えることになるが、全体予算を10万にしぼった場合は、この配分でいくとプレーヤーには2万6千円、もし8万にしぼれば約2万円しかかけられないことになり、市販のコンポーネント・システムの中から独立型プレーヤーとして優秀なものをさがすのが難しくなってくる。そこで、10万以下の予算では、スピーカーやアンプを多少おさえてもプレーヤーに3万ぐらいかけるというのが好結果を生んだわけだ。しかし、その考え方を否定するのが、このPL12の登場である。

PL12の正価は21、500円だから、市販プレーヤー・システムとして最低価格である。同じパイオニアのPL11というのが2万円をわずかに切っていたが性能はこのPL12でぐんとグレード・アップしたことが重要なポイントである。つまり予算8〜10万では、配分をくずしてプレーヤーに3万以上かけなければならないといった実情を過去のものにするほど、このシステムの性能は高いのである。全体予算を8万にしぼっても常識的な予算配分の2万円に入り、しかも性能的には3万円台のものに匹敵するわけである。

使用モーターは4極シンクロナス、駆動方式はベルト・ドライヴ、ターンテーブルは30cmのダイカスト。シンプルな構造のスタティック・バランス式ユニバーサル・トーン・アームがつきこれは油圧式のリフタ一つき。上下方向共に適度なダンプがきき大変スムースに動作する。合理的なシンプルな構連と生産性によってコスト・タウンが計られているのだろうが附属のPC11カートリッジもとりあえずはかなり使えるし、後日もっと性能のよいものにつけ変えも自由で、そ場合にアームやモーターの性能も充分使える。

ターンテーブルにメカニカルな振動が伝わらないこと、ワウ・フラッターという回転ムラのないこと、十分回転力が得られること、連続運転に安定していること、トーン・アームの動きが鋭敏でカートリッジのトレースを防げないこと、扱いが容易で故障の少いと、仕上げが美しいこと、などといったターンテーブルに要求される、いろいろな角度からみて、この製品の示すパーフォーマンスは低価格製品とは患えぬものだ。もちろん、外観上からも高価格製品のような貫禄はないし、附属カートリッジにもう少し品位の高いものといった欲は感じるが、実質的価値は価格と対象してみてきわめて高いことが認められたのである。

このプレーヤーの登場で、限られた予算でのコンポーネントの組合せのバリエーションが、かなり大巾に拡大されたといってよかろう。手軽にちょっとしたプロ・イメージの再生装置が構成できるわけだ。

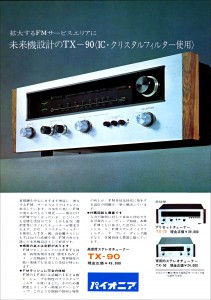

パイオニア TX-90, TX-70, TX-50

パイオニア T-6000, SE-30

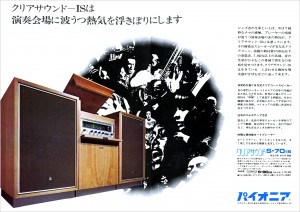

パイオニア S-70/IS

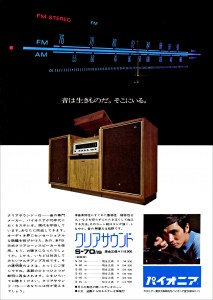

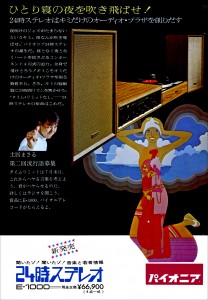

パイオニア E-1000

パイオニア PL-A20, PL-A30

パイオニア SF-70

パイオニア PL-12

パイオニア E-1000

パイオニア SX-90

パイオニア SA-70

岩崎千明

スイングジャーナル 6月号(1970年5月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

ステレオ・ハイファイの隆盛と共に生長し、その急上昇カーブはしばしば経済誌や週刊誌にとり上げられるところとなり、専門メーカーの中でもひときわ頭角を現わした第一級メーカー、それが「パイオニア」だ。

スピーカー・メーカーとしてスタートを切っただけにスピーカーには傑作、逸品が陸続としていて不思議はない。そしてこれらスピーカーに並んで市場においてもっとも好評なのがPLシリーズのレコード・プレイヤーである。PL41を始めとして文字通りベストセラー製品が続いて、スピーカーだけでなくあらゆるセクションに優秀な技術を誇り得る体制がステレオ専門メーカー、パイオニアに築かれつつあったのである。

その時点、正確にいうと2年前に新シリーズがSA70をきっかけに発表されたのがあった。

パイオニアのアンプは、それまでにもなかったわけではない。いやそれどころか、対米輸出を始め多くの製品がスピーカー同様世界にバラまかれていた。しかし国内市場では、レシーバーと呼ばれるチューナーつきアンプにのみ重点が置かれ、マニア・ライクなプリ・メイン・アンプは、常に他社の独歩を横目でにらんでいたとしかいいようのないものだった。

マニアの層が厚くなり、若い層がプリ・メイン・アンプに手を出すようになった2年前、やっと売る気になったのであろうか。商品企画としても十分納得できる製品が待望の中で発表されたのであった。それがSA70でありSA90だ。

SAという呼称はステレオ・アンプのイニシャルからであろうが、パイオニアの従来のSAアンプにくらべて、SA90、70、50の新製品ははっきりと区別される。それはまず、トランジスタ化されたプリ・メイン・アンプであり、さらにつっこんでいうと量産性を十分に考慮されている製品である。それまでのSAアンプは真空管による構成であった。トランジスタ化されたのはレシーバーのみであった。逆にいうとレシーバーにおいて研究し尽された技術の蓄積が新シリーズのアンプの土台となっている。それは、単なる技術だけでなく、実際のパーツ、プリント板の各部においてもハッキリと認められる点である。例えばトーン・コントロール・セクションのプリント板はすでに量産され全世界に送り込まれているレシーバーの一機種と全然変らないもので新型アンプに「流用」されているという具合である。このパワー・セクションはあのレシーバーと共通部分、という組合せによって、パーツのクリアランスは少数生産の時よりはるかに押えることができ、ひいては製品の質の均一性、信頼性を高めることになっている。さらに重要なこと、特に需要者にとって重要なことはこの量産性が製品のコストを引下げる点である。

新型アンプは同じ級の他社製品とくらべると、明らかに割安だ。同じ価格ならパワーが大きいとか、アクセサリーが豊富な点だ。

SA70のムービング・コイル型カートリッジ用ヘッドアンプはこの価格の他社製品には見られない。

そして安いからといってその再生音は少しも濁りがなく、素直なトーンクォリティは多くの専門家も認める所である。大出力に支えられた低音の量感、歪の少なさに基づく中音から高音にかけての品の良いスッキリとしたソフト・タッチ。

トランジスタ化されて一段とパワーを望まれるとき、パイオニアのアンプの魅力はまだまだ尽きることはないがコスト的に見てベストバイにはSA70が強いだろう。爆発的というわけにはいかない。しかし、本当のベストセラーというものはこのように長く、じっくりと売れる製品をいうのである。

パイオニア SX-90, SX-100S

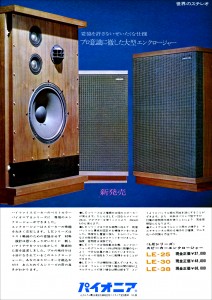

パイオニア LE-25, LE-30, LE-38

パイオニア SA-70

パイオニア S-70/IS

パイオニア CS-300

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1970年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

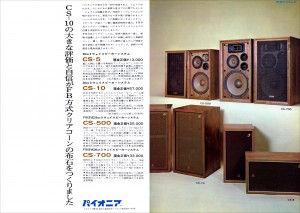

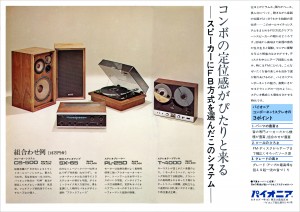

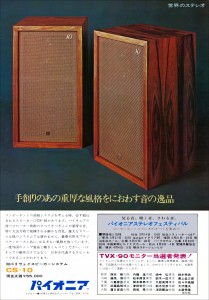

ライバル・メーカーのブックシェルフ・スピーカーの追求にあって永年ハイファイ・スピーカーの専門メーカーとして君臨していたパイオニアの牙城がおぴやかされたのが3年前。CS10というブックシェルフ型の国内製品最高の名作が王座をゆるぎないものとしてきたが、最近の各社ブックシェルフ・タイプ・スピーカーの見覚ましい改良で新型はますます向上していることはご存知の通り。それに対抗して、パイオニアが専門メーカーとしての面目を、スピーカー・メーカーのめんつにかけて発表したのが新シリーズCS700、CS500、そして今度のCS300である。

FBコーンと称した新したコーン材料は、米国のJBL、アルテック社などのそれらと同じ低すき紙によりコーンの繊維が従来のものとはくらべものにならぬくらい丈夫さを増すことになり、軽く薄い外国製スピーカーと同じコーン紙を完成させることを可能とした。従来のウーファーとはコーン重量も格段に軽くなって、ウーファーの受持周波数をはるかに越える範囲まで歪率を押えた上でレンジも拡げられたという。これが新シリーズのスピーカーの音を従来のパイオニア・ブックシェルフを一変してしまった。ウーファーのこの向上は他社の場合よりもパイオニアにおいては条件としては技術的にはるかにむつかしいものを克服しなければならないことは予想ができる。というのは米国のARのオリジナル・ブックシェルフと同じ、ウーファー方式、つまリアコースティック・サスペンション方式に準じた完全密閉式のブックシェルフ型は、パイオニアのブックシェルフと、クライスラーのそれだけであり、密閉式の新作中におけるコーン紙に加わる内部空気圧の変化と圧力は他社のバスレフ型や、それに準じた形式にくらべてはるかにきびしいものであることは容易に想像でき、それを克服するためにはコーンの硬度というか丈夫さは一段と高いものを要求されることとなる。

これを完全に解明して完成したFBコーンは、パイオニアのブックシェルフ・スピーカーを大きく前進させたのである。

新シリーズのスピーカーが従来、ややもすると「品がよい」という言葉のもとに触れられなかった再生音のいきいきとしたVIVAな魅力をパイオニアのスピーカーにも与えることになったのである。

ジャズにおいては、特にこの楽器のいきいさした活力が欲しい。ジャズ再生の決め手といえるが、この新鮮な感覚であり真の手ごたえである。そして、今度の新シリーズがこの点で今までになく向上したのは、ジャズを生活の中に取入れているオーディオ・マニアとしてこんな喜ばしいことはないといえよう。

CS700が高音にマルチセラー・ツィーターをそなえ、CS500がコーン型ツィーターでともに中音コーン型の3ウェイである。

今度、発売された普及型の300は、2ウェイだ。20センチ・ウーファーとコーン型ツィーターで構成され、ちょうどAR4とよく似たものである。AR4の音がおとなしくプログラムソースを選ばずに品のよい音を出すが、類をみないほど低能率でアンプのボリューム設定点が全然達ってしまうくらいにレベルが落ちこんでしまうのにくらべ、パイオニアのCS300は一級品のシステムにくらべても損色ないほど高能率だ。そしてこのCSの需要層を考えるとき、スピーカーの高能率はなににもまして嬉しい。あまりパワ一にもゆとりをゆるせない、どちらかというと比較的普及型クラスのアンプと組み合せても十分なエネルギーを保たれ、しかもこの位の小型スピーカーでは苦手の低音域において豊かさといい、スケールといい実に見事である。低音域から中音域にかけての鮮明度の高いサウンド。アタックのきれのよさ、そして高域の澄んだ迫力。この小型ブックシェルフの傑作が1万円という価格で市場に出たことを柏手をもって迎えたい。

最近のコメント