パイオニアのトゥイーターPT200S、スコーカーPM12S、PM20S、ウーファーPW50S、PW63Sの広告

(スイングジャーナル 1971年6月号掲載)

Category Archives: パイオニア - Page 18

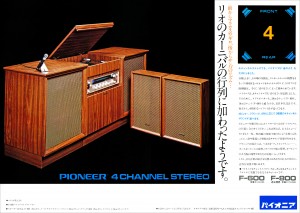

パイオニア QA-80

パイオニア SA-100

パイオニア T-6600, SE-L40

パイオニア F-600, F-800

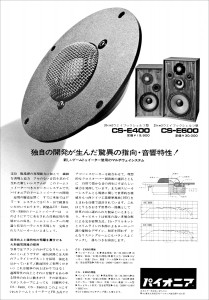

パイオニア CS-E400

岩崎千明

電波科学 6月号(1971年5月発行)

「実戦的パーツレビュー」より

単に業界の重鎮というだけでなく、スピーカメーカーとして世界に君臨し、その強力な地位から、我が国ハイファイの育成に牽引車的な役割を絶えず果してきた専門メーカー、パイオニアが、最近、一連の新シリーズのスピーカシステムを発表した。

これらは、4チャンネル用ともいうべき音の拡散度の点で優れた、中・高音用が使われており、指向性に対して新技術をもって望んだ、注目すべき新シリーズなのだ。

これら新シリーズに使われている中音ユニット・高音ユニットは、コーン形でもなければホーン形でもない。ダイアフラム形のユニットだ。

ダイアフラム形は、ちょうどホーンスピーカのユニットをそのまま直接放射形としたともいえるものだ。

ドーム形の振動板は小さく軽い。したがって、エネルギー放射の点ではホーン形はおろか、コーン形よりもかなり落ちる。今までにもダイアフラム形ユニットを用いた国産品CS10は、もう5年前の製品だ。

ダイアフラム形は、だから決して新らしいものでもない。AR社のAR3に初めてダイアフラム形を用いたのは60年頃から、なんと10年も昔からだ。

しかし、ダイアフラム形は、いかんせん放射エネルギーが大きく取り出せない。おとなしい音、品のよい音というのが、このダイアフラム形を中・高音のユニットとしたシステムの一般的評価なのであった。パイオニアのかつての製品CS10にしてもそうであった。しかし、今度の一連のニューシリーズは、この点が大に改められているというより、あきらかに新らしい技術を感じさせる。

私は、AR3に初めてせっした61年暮れ、ダイアフラム形ドームラジエターの音を耳にした最初のチャンスだったが、そのときから、ドームラジエターは好きになれなかった。ちょうどスピーカを無響室の中で鳴らしたときのような「味気なさ、たよりなさ」が、「品のよい素直な音」という一般的な評価を受け入れることを拒絶したのだった。

おそらく、正面のf特はフラットでも真正面以外の放射エネルギーが、ある帯域で、不十分なのではないかというように強く感じ、その時にもAR製システムの中からコーン形中高音を用いた2ウェイの「AR2」を初めて自分自身のステレオ用としてリスニングルームに運び入れたほどだった。

しかし、ずっと後になって、私のこの判断は、ある点で当っていたし、ある点で外れていたことを知った。

ダイアフラム形スピーカの指向特性は優れていた。したがって、私の判断「ある帯域で音響エネルギーが小さい」というのは、実はウーハの高音域に相当する400Hz〜 1kHzあたりの中音域だったようである。そして、さらに低音ユニットの強力なエネルギーは、やはり中高音域ユニットのそれを全体に上まわっており、それがARの音を創っていたのである。ステレオになって、モノーラルの時よりもはるかに指向特性が重要なファクターになったと同様に、4チャンネルになれば当然、ステレオ指向特性を要求される。

もうびとつ、2次的な問題だが、リアスビーカとして設置場所の制限やその使用法の上でも、できるだけ小形化されることが好ましい。

しかし、小形化といってもフロント用としての従来のステレオ用スピーカと、性能的には、いささかも劣ることは許されるものではない。

4チャンネル用として、フロント、リアの各スピーカは、4つとも、まったく同一のものが好ましいのは、ステレオと同様である。

パイオニアの新シリーズにおいてはARにさえみられた周波数バランスの点で、改善が著しく中音の充実という点では、傑作AR4に匹敵し、しかもドームラジエター独特の超高域に到るまでの指向性はバツ群だ。

新シリーズの中では、特に600が中低域の充実しぶりが感じられ、400においては、まさにAR4axをほうふつさせる音色と、品の良い音の確かさが感じられる。ただ、難といえば、やはり、もう一度低音の充実感が欲し

った。

しかし、このCS−E400は価格の点では音の類似したAR4の半分であるという点、まさに4チャンネル時代ために生まれたスピーカシステムとうことができるだろう。おそらくコンポーネントを買い集め、さらにパーツを買い足して4チャンネル化するマニアのふところは、決して重くはないからである。

実戦的パーツレビューより

パイオニア QA-80, QC-80, QM-80

パイオニア PW-63S, PW-50S

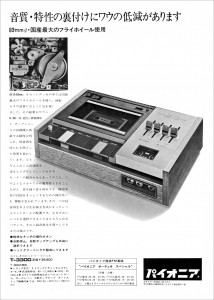

パイオニア T-3300

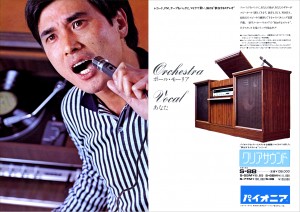

パイオニア S-88

パイオニア SE-L20, SE-L40

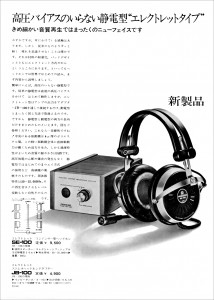

パイオニア SE-100, JB-100

パイオニア PL-41D, MU-41D

パイオニア SE-100, JB-100

パイオニア PL-41D, PL-41W

パイオニア CS-E400, CS-E600

パイオニア T-6600

パイオニア E-1000, E-5000

パイオニア QA-80, QC-80, QM-80

パイオニア SA-80, TX-80

パイオニア TX-100

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

TX50、70、90が、色調など共通のイメージでデザインされていたのに対し、TX100は、新型のSA100(プリメイン)と一体に設計された製品だけに、パネルの色調が従来のゴールドでなく、日焼けした肌を思わせるブロンズ色で、ダイアルスケールも集来のグリーンにかわるスカイブルーというように、旧UAシリーズと明確に区別されている。

ダイアルの有効長も約21センチとたいへん長くなり、リニア(等間隔)目盛も採用され、非常に見やすくなった。赤く光るスポット指針(同調するとさらに明るく光る)はTX90からそのまま受け継がれ、二個のメーターも大型化し、読みとりやすく適度に高級感を持たせている。最も新しい製品だけに、現時点でかなり完成度の高い高級チューナーといえるだろう。

アンテナ端子は、75Ω同軸ケーブルを、TVのマッチングトランスの容量でハンダづけ不要で接続できるように改良されたが、このクラスであれば、さらにシールドの完ぺきなコネクターを採用してもらいたいところだ。

中~高音域のやわらかくおとなしい、パイオニアのチューナーに共通の音質である。

パイオニア TX-90

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

新製品TX100が出るまではUAシリーズの中の最高級品だったが、意匠的にもその感じは現われていて、大きなダイアル窓に赤く小さく光るスポット型の指針が走り、しかも同調するとその光が一層明るく輝くという、たいへん凝った設計である。これに加えてS(入力強さ)メーターとT(同調点指示)メーターの二つがあり、指針の光具合でおおよその同調点の検討をつけた上で、メーターによってさらにこまかく調整するという三段がまえの操作になる。

窓が大きい割にはダイアルスケール有効長は約14センチと短かいし、リニアスケール(等間隔)でもないが、光るスポット指針のおかげで同調のとりやすさは抜群である。ただ、比較的高価な製品の割にはメーターが小さく、ここだけがやや安手にみえる。

音質の点では、ごく微妙な差だがTX50、70の音が確実にグレードアップしてくる。耳あたりのよいやわらかい音質は、パイオニアのアンプなどと共通のイメージである。

パイオニア TX-70

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

同社のUAシリーズの中の一連のデザインだが、プリセット・チューニング機構が組みこまれているため、この製品だけは同じシリーズの中でやや表情が違う。

プリセット・チューニングというのは、あらかじめ選局しておいたボタンを押せば、ワンタッチで目的の放送局を選局できるというメカニズムで、現在のところ5局まで選べるようになっているが、東京でもいまはまだ2局しかないのだから、プリセット・チューナーは時期尚早という意見が強い。しかしTX70は、マニュアルに切換えれば従前どおりダイアル面での選局もできるのだし、プリセットでFMを選局し、ダイアルはAM局に合わせておく、などの使いかたもできるのだから、むしろ使いこなしの楽しいチューナーというべきだろう。

パネルやダイアル面は当然にぎやかになっているが、よく整理され、メカニックな楽しみがある。音質はたいへんバランスが良く、聴きやすい。プリセット・メカニズムの分だけ割高になりはしないかと意識してテストしたが、それはよけいな思惑だったようで、むしろ買徳なチューナーではないかと感じられた。

パイオニア TX-50

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

ぶ厚い金色のアルミ・パネルの両端に天然木ウォールナットを配した、パイオニアUAシリーズの中のローコスト・チューナーである。同じファミリーにはちがいないが、TX70や、TX90とくらべると、印象としては何となく可愛らしさが先に立つ。

ダイアルスケールは有効長約10センチと、小型ローコストだけにさすがに短かい。目盛も等間隔ではない。TX70や90のような光る指針もついていないが、目盛や文字の書体がすっきりと明快で、指針も割合に読みとりやすい。メーターはシグナル強さの指示一コだけ。すべてが簡潔に、必要最小限の機能しかついていないところがいかにもローコスト製品だが、パネルの仕上げやツマミの感触にあまり安っぽさのない点は立派である。

TX100以下すべて共通のパイオニア・トーンで、高域の甘い、おとなしく聴きやすい音質にまとめてある。ただ、同社の上のクラスの製品と比較すると、ステレオの広がりがややせばまる感じになるが、この辺がローコストとしての限界だろうか。安いからといって音が粗くなったりよごれた感じになったりしないところが良い。

最近のコメント