岩崎千明

スイングジャーナル 10月号(1973年9月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

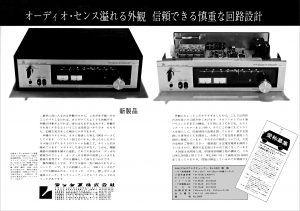

発表時点より、少し時間を経た新製品、オンキョーA722が、今月のSJ選定品として選ばれた。

少々遅れての登場には理由がないわけではない。

つまり、今月のSJ試聴室には2台のA722がある。1台は、当初のもので、もう1台はその後運び込まれた新製品だ。この2台の中身は、実はほんの少しだが違いがある。

結論をいうならば、この2台は外観も、規格も、仕様の一切は変らないのだが、その音に少しの差がある。それも、低音から中低音にかけての音のふくらみという点で、ほんの少々だが新しい方が豊かなのだ。

それはSJ試聴室のマッキントッシュMC2300の響きにも似た豊かさといえよう。このわずかながらの音の向上が、今月の選定品として登場するきっかけにもなったわけだ。

というのは、A722は新製品として誕生した時に、選定品たり得るべきかどうかで検討を加えられたが、ピアノの左手の響きなどに不満を残すとして、紙一重の差で選考にもれ保留されたのであった。

その後、この音質上の問題点があるステレオ雑誌において痛烈な形で指摘されるところとなった。

オンキョーのアンプは、従来それと同価格の他社製品にくらべ、きめのこまかい設計技術とそれによって得られる質の高い再生に、コスト・パーフォーマンスが優れているというのが定評であった。それは市版アンプの中でも一段と好ましいサウンドを前提としていわれてきたのであるが、そのサウンドというのは、トランジスター・アンプらしからぬナチエラルな響きに対する評価をいう。

初期のA722においては、オンキョーアンプの特長で

もあるクリアーな響きが、紙一重に強くでたためか、硬質といわざるを得ない冷やかさにつながる響きとなってしまっていたようだ。その点が特に低い音量レベルで再生したときに、より以上強くでてしまうのは確かだ。出力60ワット、60ワットという高出力アンプであるA722をメーカーの想定する平均使用レベルよりもおさえた再生状態では、上記のことがいえる。

A722を当初より手元において使っていた私自身、A722のロー・カットをオンのうえ、トーンコントロールは低音を400Hzクロスオーバーで4dBステップの上昇の位置で使っていたことを申し添えておこう。

ところで、こうした再生サウンドのあり方は、メーカー・サイドでもいち早く気付くところとなり、ここではっきりとした形の改良が加えられた。

今月、加わったA722はこうしたメーカーの手による新型なのである。

当初から、大出力アンプA722に対して、8万円を割る価格に高いコスト・パーフォーマンスを認めていた私も、A722の中低域の引締った響きに、豊かさをより欲しいと感じていたが、その期待を実現してくれた。

トーンコントロールの低域上昇によっても、中低域の豊かさはとうてい解決できるものではない。トーンコントロールで有効なのは、低音においてであり、決して中低域ではないからだ。

もっとも、響きが豊かになったからといって決して中低域が上昇しているわけではない、アンプ回路設計のひとつの定石である負帰還回路のテクニックに音色上の考慮を加えたということである。性能、仕様とも技術的な表示内容が変らないのはそのためだ。

なにか長々と改良点にこだわり、多くを費してしまったようだが、それは下記の点を除いてA722がいかなる捉え方をしても、きわめて優れたアンプになりえたからだ。

もうひとつの不満点というのは、そのデザインにある。8万円近いA722が5万円台のA755と、一見したところ大差ない印象しかユーザーに与えないという点だ。確かにコストパーフォーマンスという点で、並いる高級アンプの市販品群の中にあって、ひときわ高いオンキョーのアンプには違いないが、そうした良さを備えているだけにより以上高級アンプとしてのプラス・アルファのフィーリングが欲しいと思うのは私だけではあるまい。

だがこれを求めるには、やはり価格的な上昇を余儀なくされる結果に終るかも知れない。

商品としての限界とマニアの希望とは、いつも両立しないのだが、この点アンプ作りのうまいオンキョーの「高級アンプA722」の悩みでもあろう。

この悩みを内含しつつも、A722はリー・ワイリーの20年ぶりの新アルバム「バックホーム・アゲイン」をひときわ生々しく、ゆったりと、きめこまやかにSJ試聴室に展開してくれたのであった。

最近のコメント