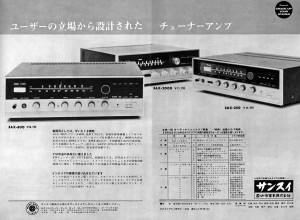

サンスイのレシーバーSAX350、SAX800、SAX2000の広告

(スイングジャーナル 1968年12月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 112

トリオ TW-31, AFX-31

ラックス SQ505, SQ606

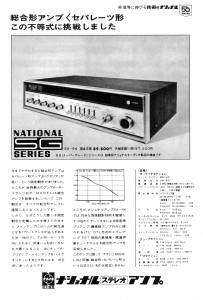

ナショナル SA-54

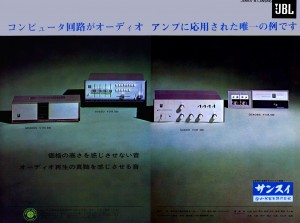

サンスイ AU-555

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1968年10月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

山水が、67年度ハイ・ファイ市場のベスト・セラー・アンプである傑作AU777を曹及型化したAU555を発表したのは、今春であった。そして、ちょうど同じ時期に、米国ハイ・ファイ市場で長期的なベスト・セラーを約束されたARのアンプが日本市場に入ってきた。

この2つアンプはいろいろな意味で、それぞれの国民性をはっきりと表わしている点で、同じ普及型アンプながら対照的といえる。

もっともARのアンプは、米国市場でこそあのあまりに著名なスピーカーAR3とともに、250ドルという普及品価格である、その点にこそ大きな価値があるのである。つまりコスト・パーフォーマンスの点でずばぬけているのであるが、日本市場では、ともに10万をかるくオーバーする高価格な高級品としてみなされており、その本来の価値がどこにあるのか見うしなわれてしまっている。しかし、本国では平均的月収の1/2〜1/4程度のあくまで普及品なのである

さて、ARのアンプであるが、ARの創始者であり今春の組織変えまでの中心であり社長であったエドカー・ヴィルチャーの完全な合理主義にのっとった厳しい技術の集成である。そこには、スピーカーにみられると同じの、不要な所は徹底的に省略し、必要な所はとことんまで追求して費用も惜しみなくつぎこむという、いかにもきっすいの技術者根性がむき出しにみられる。そして、そのパネル・デザインは無雑作で、かざりひとつないみがきパネル、そこに5つのつまみが、デサインもなしにといいたいほど無造作に並ぶ。しかし、このつまみの間かく、大きさまで使いやすさを計算したものに違いないことは扱ってみて納得できる。もっともニクイ点は、スピーカー・システムAR3とつないだときに最大のパワー60/60ワットをとりだすことができる点であろう。

しかし、ここであえて断言しよう。暴言と思われるかも知れないが。もしARのアンプの日本価格が半分になったとしても日本市場では、ARのアンプは売れることはないだろう。歪なく、おとなしい、優れた特性だけでは日本のマニアは承知しないのである。ARのスピーカーが圧倒的に高い信頼性を得ている日本においてもである。

その解答が、AU555にある。AU555をみると国こそ違うが、それぞれの市場においてほぼ同じ地位にある2つのアンプのあり方の違いが、そのままその国のマニアの体質の違いとか好みを表わしていることを発見する。

AU555には、ARアンプのような大出力はない。ほぼ半分の25/25ワットである。しかし、その範囲でなら0・5%という低いひずみは実用上ARアンプにも劣るものではなかろう。

しかも、ARと違って入力トランスのない、つまり位相特性のすぐれた回路構成とフル・アクセサリー回路がマニアの好みと市場性をよく知ったメーカーらしく、AU777の爆発的な売れ行きのポイントが、この3万円台のアンプにも集約されているのをみる。

25/25ワットの出力も日本の家屋を考え、サンスイのスピーカーの高能率を考慮すると、ゆとり十分といえよう。加えて、プリ・アンプとパワー部が独立使用できる点も、マルチアンプ化の著しい日本のマニア層の将来をよく見きわめたものといえよう。そのひとつがダンピング・ファクター切換にもみられる。2組のスピーカー切換と6組の入力切換はマニアにとって、グレード・アップのステップを容易にしよう。最近、さらにこのAU555と組み合せるべきチューナーTU555が出たが、共に今後当分の間、中級マニアにとってもまた初歩者にとっても嬉しいアンプであるに違いなかろう。

トリオ TW-31

岩崎千明

スイングジャーナル 10月号(1968年9月発行)

「ベスト・セラー診断」より

自動車業界はいま米国のビック・スリーの攻勢を受けてこれに対決すべき態勢を迫られている。というニュースはもうおなじみになっている。その結論は自動車マニアならずとも少なからず気になるが、このなかで問題の焦点となるのがロータリー・エンジンのマツダと、4サイクルエンジンの技術で世界を相手にすでに定評をとっているホンダであろう。ロータリー・エンジンの方はその成果がこれから出てきて始めて結論が得られるのであるが、ホンダの方はすでに例の360ccがヨーロッパを始め世界的好評を集めている。このホンダ360の爆発的ともいえる成功からして、ビック・スリー上陸に対しても、技術で立向う一匹狼の気構えだ。

そこにはかって零戦を生み、ハヤブサを例に上げた日本的な技術、制限された中でギリギリまで力を発揮し、驚異的な高性能を引き出すあの日本的な技術を発見する。そして、それとまったく共通な技術をクルマだけでなく、ハイファイ・ステレオの世界にも見出すことができる。それがトリオTW31だ。そして、おもしろいことに、ソ連がステレオを自国で普及したいため、ステレオの技術を日本から輸入ないしは提携を明らかにするとハイファイ専門メーカーの中からただトリオ一社のみが大規模メーカーに連らね名乗りを上げている。

こんなところにも技術を売るホンダと共通な「技術のトリオ」を感じさせるのである。

トリオのTW31が発売されたのは67年初めであった。その時点で、すでにTW61が日本市場でも爆発的な売行きを示していた。日本市場でもというのは、その2年ほど前から米国市場でTW61は、例のトリオ・ケンウッド・ブランドではなく、バイヤーズ・ブランドで圧倒的な売行きを続けてきたのである。米国市場で好評であったので、それを日本市場でも売ろうというやり方はハイファイ・ステレオ・メーカーだけではなく、他の多くのメーカーがしばしば用いる安全な販売手段である。

そのTW61は普及価格で高級アンプなみのアクセサリーと性能をもっている点で、またその性能も価格から信じられないほどのパワーフルな高性能であった。

日本市場の人気は海外から〝がいせん、デビュー〟したTW61の華をみごとに飾った。

TW61のヒットを見て、日本市場のためにさらにその弟分として急拠、開発されたのがTW31である。そこには、TW61の「普及価格でありながら、高性能を備えた高級イメージのポピュラーな製品」という新らしい路線がさらに一段と凝結し、煮つめられた形で、具現化しているのである。

TW61のつまみを2つ減らし、パネルを30%ほど小さくしたが、イメージとしてはTW61をくずしてはいない。23、000円台の低価格からは思いもかけない各チャンネル17ワットという大出力が得られる設計は、トランジスタアンプに早くから踏み切っていた開発技術とハイ・ファイの本場米国市場に長年輸出実績をもつ量産技術の結晶ともいえよう。性能からぎりぎりのトランジスタを用いるのは価格を押えられている以上余儀ないところだが、その力をいっぱいに引き出すことに成功しているのが、この31の大きなポイントになっていると考えられる。

TW31の出現は、ハイファイをポピュラーなレベルの層にぐっと引きおろし点にあろう。TW31の発売によって、今まで価格の点で見送っていたハイファイ・ファンもその希望をアンプから実現し得たことになり、その意義は大きい。

トリオ TW-31, AFX-31

ナショナル SA-54

サンスイ SAX-350, SAX-800

ラックス SQ38F

ステレオギャラリーQ 300B/I

瀬川冬樹

ステレオサウンド 8号(1968年9月発行)

「話題の新製品を診断する」より

大阪は日本橋のオーディオ専門店、「ステレオギャラリーQ」が、WE300Bを大量に入手して、限定生産でアンプを作ってみたからと、本誌宛に現品が送られてきた。かつて八方手を尽してやっとの思いで三本の300Bを手に入れて、ときたまとり出しては撫で廻していた小生如きマニアにとって、これは甚だショックであった。WE300Bがそんなにたくさん、この国にあったという事実が頭に来るし、それを使ったアンプがどしどし組み立てられて日本中にバラ撒かれるというのは(限定予約とはいうものの)マニアの心理としては面白くない。そんなわけで、試聴と紹介を依頼されて我家に運ばれてきたアンプを目の前にしても、内心は少なからず不機嫌だった。ひとがせっかく大切に温めて、同じマニアの朝倉昭氏などと300Bの話が出るたびに、そのうちひとつパートリッジに出力トランスを特注しようや、などと気焔をあげながら夢をふくらませていたのに、俺より先に、しかもこう簡単に作られちゃたまらねェ! という心境である。

とはいうものの、プッシュプルなら30ワット以上のハイパワーを(Aクラスで)楽々取り出す使いかたもできるところを、あえてシングルで使うという心意気に嬉しさを感じるのは、マニアならではの心理だろう。ただ、このアンプの回路構成はウェスターンのモニター・アンプの原回路にはまったくとらわれずに、12BH7のカソードフォロアを直結ドライブにシリコン整流器の電源回路と、全く現代風である。この点はオールドファンには不満かもしれない。シャシー・コンストラクションにもそれは当てはまる。クロームメッキとブラックの、マッキントッシュばりのコントラストが美しいが、300Bの傍らにWE310Aや274Bが並んでいなくては気の済まないマニアも少なからずある筈だ。

しかし好き嫌いを別にしてこのシャシーの構成はなかなか立派なものだ。入・出力端子やACソケット・電源コード類が、シャシーの長手方向に二分されているのはコードの接続上扱いにくいことがあるかもしれない。それと、トランス・チョーク類に大きな赤で目立つLUXのマークが入っているのは、二個も並ぶとちょっとうるさい気がしないでもない。しかしメッキの光沢も美しいし、文字の入れ方もなかなかキメが細かくセンスが良い。パワーアンプとしては魅力充分というところである。

自宅での試聴には、プリアンプにはJBLのSG520及びマランツ7を、スピーカーにはJBLの3ウェイ、タンノイGRFレクタンギュラー(オリジナル・エンクロージュア)、及びアルテック604Eをそれぞれ交互に組み合わせ、カートリッジにはEMTを使った。

JBL、アルテック、タンノイのいずれのスピーカーでも、ふっくらと暖かく、艶やかに濡れたような瑞々しい音質である。WE300Bともなると、どうしてもある種の先入観をもって聴いてしまうが、常用のJBL・SE400Sに戻して音を確認し、再び300Bを聴いてみても(ふつうこのテストをすると大抵のアンプがボロを出してしまうのだが)、SE400Sのあくまでも澄明に切れ込んでゆく冷たいほどの爽かな解像力とは対照的に、豊かでしっとりやわらかい再生音には、えもいわれない魅力がある。比較のためにQUAD−II型も鳴らしてみたが、300Bは格段に上である。JBLと共に手許に置いて、気分によって使い分けたいという気持を起こさせたのは、昨年我家でテストしたマッキントッシュ275以来のことだ。要するに管球式アンプの最も良い面を十分に発揮した素晴らしいアンプで、特にタンノイやアルテックを良い音で鳴らそうという人には、ぜひ欲しくなるアンプのひとつだろう。この良さは、マランツよりもJBLのプリアンプと組み合わせたときの方が、一層はっきりと現われた。

このアンプを、別項のテストリポートと同様の基準で採点するとしたら、音質に9・5、デザインに8・5を、わたくしならつける。価格の面では、ステレオ用一組の予価が12万円弱ということになると決して安いとはいえないが、音質や仕上げの美しさを別としても、WE300Bという球の稀少価値と思えば、好事家にとっては必ずしも高価すぎるものではなかろう。それを承知で入手して眺め・音を聴いてみれば、この出費は気持の上で十分報いられるだろうというわけで、コスト・パフォーマンスには7・5ないし8点がつけられる。

ただ、中小メーカーの製品一般に共通する注意として、アフター・サービスに関しては、十分念を押しておくことは必要である。

サンスイ AU-222, AU-555, TU-555

マランツ Model 7T

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1968年8月発行)

「オーディオ・コーナー ベスト・セラー診断」より

米国系商社に本国から派遣されてくる米人技術者たちと私はよもやま話をすることがときどきある。しかし、いつも感じることだが、ハイ・ファイ・パーツに関する限り、彼らよりも、日本のマニアの方が、はるかにくわしく知っている。ただ米国内における事情とは無関係に、その製品だけについてであり、それは多くの場合、物を正しく判断する基準を狂わしていることも確かである。

米人技術者に、マランツという名をぶつけてみると、この事情がはっきりする。多くの場合、こういう答が返ってくる。「マランツ! オウッあれは一般商品ではない。高級ハイ・ファイ・パーツの範囲を超えたもので、性能の良否をうんぬんするようなレベルからはるか高い地位にあり、一般のファンが使うことはないと断言できる。マランツが見られるのはスタジオぐらいなものだ。」

そういう返事を、何回となし聞かされてきて、つくづく日本のマニアはめぐまれていると思うのである。ハイ・ファイに関係している米本国の技術者でさえ、業務用ということで、あまり身近にないマランツの製品、それが日本のハイ・ファイ市場では高価であるかも知れないが、いつでも自分の装置に加え得る身近な存在にあるという点についてである。

これは日本のハイ・ファイ・マニアのレベルが、米国内におけるそれよりずっと高いことを意味しておりその点で、日本のマニアは大いに自信を深めてよかろう。おそらく、マランツの真価を本当に知り尽し、その高性能を100%活用することができるのは日本のマニア以外にはいないのではないかとさえ思うのである。マランツの製品は、本来業務用としてのみ作られた。モノーラル時代の大型プリアンプが「コンソレット」と名付けられていた。これはスタジオ用のミクサー・パネルをコントロール・パネルと呼び馴わしていたので、その小型化した便利な卓上用という意味からであった。ステレオ用になってステレオ・コンソールと改められ、業務用のモニター用主要製品として米国内のスタジオ内のラックに多くみられるようになってマランツの名はプロの間で有名になってきた。そして60年頃から二本でもマランツの名は、すでに最高級プリアンプとして紹介された。

私自身が、マランツの真価を知らされたのは、かなり後になってからである。米国市場の主要アンプを、同じ条件のもとで聞きくらべたのは64年の夏の夜。アコースティックのI型II型の組合せ、サイテーションのI型II型なと当時の最高級アンプとくらべて、マランツのプリ・メインの組合せはもっとも目立たないおとなしい静かな音でARやタンノイを鳴らしたのであった。それは、輝きも迫力も華やかさもなく、しかしそれでいてもっともひずみの少なさを感じさせた。広い音声帯域を感じさせるのは他のアンプだったが、抵抗のない自然さはマランツの組合せが一番であった。

私はそれからいくばくもなくしてマランツのプリアンプを自分のアンプの中に加えた。

時代は変る。電子業界の進歩は1日ですべてが変革してしまう。

マランツが真空管をトランジスタに切換えたというニュースは真空管にこだわってきたマニアにショックを与えた。しかしその最初の製品プリアンプ7Tはマランツの名声をさらに一段と輝かす傑作であった。旧型になかったえぐるような繊細さが清澄な再生能力に一段と冴えをみせていた。管球のそれはソフトだが、なにかぬぐい切れない膜がかんじられたが、7Tでは解消していた。初期の製品はフルボリューム時のノイズが問題とされたこともあったが、パワーアンプ・モデル15が出た今日、この組合せは世界一を断言するのにためらうことはない。

私は経済的なゆとりがあるのならマランツ7Tこそもっとも買得のプリアンプであることを疑わない。

その使用者のレベルが高くなればなるほど、それに応えてくれる高性能を秘めているという点を指摘したい。そして今日、日本市場における売行きが、立派にそれを物語ろう。

トリオ TW-61

ナショナル SA-53

トリオ TW-510

ソニー TA-2000, TC-666D

ナショナル SA-53

ラックス SQ505

トリオ KA-6000, KA-4000

岩崎千明

スイングジャーナル 7月号(1968年6月発行)

「新製品試聴記」より

トリオが久しぶりに豪華型アンプの「新商品」を出した。KA6000とKA4000である。これは新製品の誤りではなく、あえて「新商品」といいたい。

いわゆるサプリーム・シリーズという技術的に先端を行く超デラックスな製品の第一陣として、サプリーム1・マルチ・アンプが発表されたのが一昨年末である。その後もFMつきの大型アンプは発売されているが、いわゆるプリ・メイン総合アンプとしてはTW61、TW41のベストセラー・アンプのみで、これらのアンプは豪華型というより普及実用型といえよう。

そしてまたサブリーム1はトリオの世界的なアンプの企画設計の優秀性を誇示する製品にちがいないが、これがメーカーにとって利益をもたらす商品として成功しているということは、現段階ではいえないのではなかろうか。しかしこの米国市場を驚嘆させた世界で最初のマルチ方式アンプは、日本のハイ・ファイ技術の水準を世界に知らせ、トリオの製品の高品質ぶりを轟かせた点で特筆すべきものであった。

そしてまた、昨年末から待望されていたトリオの豪華型アンプが、今やっと覆面をとった。

期待と栄誉をになって登場したのが、KA6000でありKA4000なのである。すでに関係者には、2か月ほど前に発表会があって、その折に初めてこの名実ともにデラックスなアンプにお眼にかかることができたのであった。

そして、サブリーム1における磨きぬかれたトランジスタ技術を、この価格の新型アンプの中に見いだした時、このシリーズこそ、トリオが本格的なアンプとして、大いに売る気を出した「商品」としても筋金入りなのだな、と感じた。つまり魅力ある高性能であり、しかもいっそう魅力をそそられる〝お買徳〟価格なのである。その大きなポイントは、一般の音楽ファンに対しては内部的な性能に加えてデザインが大きなセーリングポイントとなりえよう。その点でもTWシリーズに対してこの新シリーズはすばらしい。サプリーム・シリーズのアンプの流れをくむデラックスなものだ。

大型つまみを主調に、オリジナリティのはっきりしたアウト・ライは、いかにもトリオらしく取扱いやすさを意識した狙いも生きている独特の一列に並んだスイッチ群も、最近の世界的な傾向をいちはやく採り入れたものである。豪華製品としては他社製品よりひとまわり小さいこのデザインの中に秘めた高性能ぶりこそ注目すべきであろう。まずその出力は、180ワット(KA000)、または120ワット(KA4000)というおどろくべき大出力である。

KA6000においては70/70ワット実効出力という、同級ではずばぬけたハイパワー。これは50%高価な製品をも上回るもので、しかもそのときのひずみのなさも特性上だけでなくジャズのアタックの再生に威力を発揮しよう。

加えてもうひとつの大きなポイントは低出力MC型カートリッジを直結できるヘッド・アンプ内蔵という点である。残留雑音の点からどのメーカーも敬遠するこの魅力的な回路は、単独で1万円以上もするめんどうな部分であるが、これを内蔵させるという英断は、サプリームのバックグラウンドとしたトリオ以外で、この級では不可能といえそうだ。SN比が問題となるからである。

実際このアンプを手元において試聴したとき、まったく静かな室内の空気に、スイッチが入っているのを確めたほどだったし、曲がはじまるや轟然とたとえたくなる強烈なアタックを楽々と再生、ミンガスのフルバンドのサウンドが今までになく力強く室内に満たされた。

最近のコメント