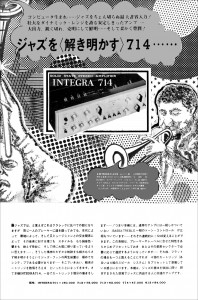

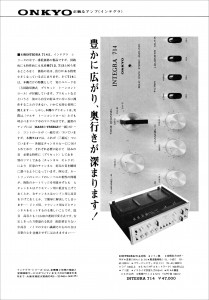

オンキョーのプリメインアンプIntegra 714の広告

(スイングジャーナル 1970年5月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 104

オンキョー Integra 714

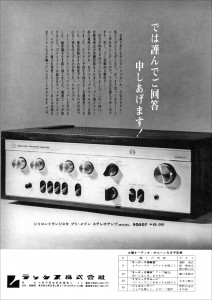

ビクター MCT-105

サンスイ AU-999

岩崎千明

スイングジャーナル 5月号(1970年4月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

サンスイから、やっと待望の大出力アンプAU999が発表された。

やっと、というこの言葉をもっとも痛切に感じているのは、このアンプの常用者になり買い手となるべきマニアの側ではなくして、おそらくサンスイというメーカー自身ではないだろうか。

サンスイがブラック・フェイスという独特のメカニカルなデザインを打ち出したトランジスタ・アンプのPBシリーズ、AU777を頂点として爆発的なベストセラーを続けたのは、今を去る3年前であった。このAU777の売れ行きは、まさに伝説として残るほど驚異的であり絶対的であった。高級マニアにトランジスタ・アンプの良さを納得させ、トランジスタ・アンプの愛用者を確実に個定化したのもこのサンスイAU777の大きな業績といえるだろう。それまでは、トランジスタ・アンプは音が良いという以外の何かの理由で使用するだけであったのである。

AU777の驚くべき人気に刺激されたトリオ、さらにパイオニアなどのステレオ専門メーカーが、このAU777の後を続けとばかり、ぞくぞくと一連の製品を充実させて今日のトランジスタ・アンプ全盛期を迎えている。今では、特にことわらなければ、アンプといえば、トランジスタであるのが常識である。それは、そのままトランジスタ・アンプの性能の向上と現在の優秀性を物語るのである。そして、市場のアンプの充実が著しい最近の情況下に於いては、定評のあったAU777も多くのライバル製品にその地位をおびやかされる現状である。AU777は中音コントロールを加えAU777Dとして諸性能を充実させたが、ライバルメーカーのより大型のアンプ群を相手に、ベストセラーの伝統に輝くサンスイ・PBシリーズの象徴製品たるには物足りなくなって来たのは事実である。それをもっとも強く感じていたのが、かつての栄光を意識するサンスイと言うメーカー自身であって何の不思議があろうか。

その山水が逐に他を圧する本格的大出力アンプを出したのである。

AU999は単に大出力というだけでなく、PBシリーズの最高級、いやそれ以上に「象徴」たるにふさわしい幾多の「内容」に充たされている。

その最大のポイントは、なんといっても全段直結パワー・アンプという点であろう。最近の高級トランジスタ・アンプのひとつの流行がこの全段直結である。JBLのアンプSE400の改良型によって初めて採り入れられたこの回路方式は、トランジスタ回路によってのみ実現の可能な、いいかえれば、トランジスタにふさわしい回路方式であり、これは初めカウンター回路のために開発された直流増幅器であった。高速カウンター回路への発達が、そのままオーディオ用としてもっとも理想的な回路方式を創ることになったとしても、少しも不思議ではなく、トランジスタとその回路の発展として考えればごく当然な結論であった。ハイ・ファイ用として終局的に理想とされるのがこの全段直結であり、これを製品化したのがJBLであった。さらにサンスイがJBLの日本総代理店を兼ねていることから、サンスイのアンプにJBLの息のかかった全段直結が応用されるのもまた当然であり、サンスイならそれが最良の状態で活きてくることも想像できる。

サンスイとJBLの結合はすでにスピーカー・システムにおいても見られるが、アンプにもこの優れた成果が遂に通せられたと見るべきであろう。

このことはAU999の音質を聞けばだれしもが納得するのではないだろうか。力強く、あくまでも豊かな低音、輝かしい中高音、そして冴えわたる高音のひびき。JBLのアンプとの違いはより充実し厚みと力を増した中音域に

あろう。それはテナーのソロを聞くときに強く意識させられ、中音コントロールをも備えるAU999にとって大きなメリットとなろう。

AU999のもうひとつのポイントは2台のデッキにより、テープからープの録音再生が容易な点であり、これは今日のテープ隆盛期においてのマニアには大きな魅力といえよう。

全段直結と名を冠した各社の高級アンプの中でも本命とみられるこの50/50Wの大出力のアンプが85、000円と割安なのもファンにとってはかけがえのない製品といえるだろう。

ラックス SQ507

トリオ KT-3000, KT-5000, KT-7000

ラックス SQ707

オンキョー Integra 613

オットー DCX-1300

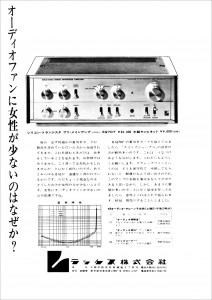

テクニクス SU-50A (Technics 50A)

オンキョー Integra 714

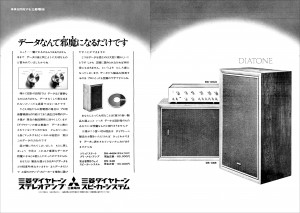

ダイヤトーン DS-34B, DA-44UA

Lo-D IA-1200, SR-300, SR-600

オンキョー Integra 613

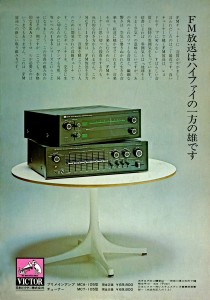

ビクター MCA-105, MCT-105

ニッコー TRM-1200

アイワ TPR-2001, TP-1009

オンキョー Integra 613

オンキョー Integra 714

ラックス SQ707

ビクター MCP-105, MCM-105, CF-105

トリオ KT-7000

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1970年3月発行)

「SJ選定 best buy stereo」より

KT7000が出た時、この製品が日本のHiFi市場において、類に無い傑作であると感じた私は、トリオの工場へファルコンを駆って取材にいった。

クリスタル・フィルターを用い、選択度のずばぬけたIF回路、ICを本格的に採り入れた回路構成、FETを採用して、入力混変調をシャット・アウトしたフロントエンド(入力同調回路部分)、さらに何よりも注目すべき帯域1メガヘルツ(MHz)のFM複調回路(ディスクリミネ一ター)。歪を極度におさえセパレーションを格段に向上させ、高音域までも信号洩れをおさえたステレオ・アダプタ回路、いずれをとってみても今までのFMチューナーの国産品はおろか海外製品をはるかに上回る高性能ぶりはカタログを見ただけではすべてを納得できなかったのであった。

開発部長兼任の春日常務(当時)の部屋で手にしたKT7000は、中身も今までのチューナーの概念では計れないものだったし、その性能ぶりも予想を上回るすばらしさだった。

「カートリッジを換えて音がよくなるのをマニアならだれでも知ってるでしょう、チューナーだってまったく同じですよ。KT7000に換えれば今までのチューナーがどんなに音を取り逃がしていたかわかりますよ」という春日常務の言葉が少しも大げさでなく納得できたのである。

チューナーにおいてその性能を判断する一つの手軽な方法として私は次のようなことをいつも試みる。

局側でステレオ開始時に調整のためのソースを流すが、右チャンネルから音が出るとき、左の音をボリュームを上げて聞いてみる。左側の場合も同じだ。洩れ信号は必ずといってよいほどザラついて汚たない。つまりセパレーションの悪いチューナーでは単にセパレーションが悪いだけでなく、それは明らかに「歪」そのものなのである。

この方法で確かめたとき、かたわらの出原開発部長がニンマリと笑って「KT7000は大丈夫ですよ。アダプタ回路の帯域が今までのよりずっと広いんです。これは縁の下の力みたいに目だたないのですが、技術的にも価格的にも大へんな仕事でした……」

なるほど、見えない努力はここだけでなく、あらゆる点におよんでいた。クリスタル・フィルターのシャープな選択度特性は、単に数個組合わせただけでは完全なフラットな帯域特性をうることはむずかしく、さらに従来なおざり視されていた位相特性をよくする点がからんでトリオのすこぶる優秀な技術陣でも大へんな努力の積み重ねが強いられたという。しかしこれらの数多い技術的試練も成果を上げたといえよう。その後の、そして今日において.もベストセラーを続けるKT7000がすべてを物語る。

このKT7000の人気が KA6000の評価を高め、その後この2機種を主力としたトリオのアンプ全体の売れゆきを高める索引力として大いに力あったようだ。

最近KT7000が特にテープ・マニアに多く使われると聞く。私自身、接したテープ党にも圧倒的に使われており、また推めてもいる。理由は、最近ますますレンジが拡がり、ステレオ放送録音で高域でのビートを起こしやすいのがKT7000によって解消するからだ。つまりオーディオ・マニアが増えるにしたがい、オーディオ技術、ステレオ再生技術が向上するにしたがってKT7000の真価がいっそうはっきりし、その存在がクローズアップするというわけだ。

このベスト・バイ紹介記に数多くの商品が登場してきたが、このKT7000は、おそらく今まで以上に長いベスト・バイを続けるにちがいない。本当に優秀な製品というのはそういうものだ。

ビクター MCA-105

菅野沖彦

スイングジャーナル 4月号(1970年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

再生装置の機能は最近ますます充実してきた。特に、再生系のコントロールをあずかるプリ・アンプの操作機構と多目的機能の充実ぷりには目を見張るものがある。その中でも、今月の新製品、ビクターのMCA105プリ・メイン・アンプは万全の機能をもったマルチ・ユース・システムの中核をなす製品といえるだろう。このプリ・メイン・アンプには、きわめて豊富なユティリティが備わっているが、その性能もプリ・メイン・アンプというカテゴリーが持つべき充分な優秀性をもっていると思う。現在、市場にあるアンプをタイプ別に見れば、いわゆるステレオ・レシーバーと呼ばれるチューナー、プリ・メインの一体型、そしてプリ・メイン型、さらにセパレート型というプリとメインが独立したものの3種類に大別出来るが、これらの商品が、そのタイプの本質的かつ必然的性能をもっているものばかりとは限らない。つまり、ステレオ・レシーバーは、すべてが一つにまとまっているというのが最大の特長、プリ・メイン型は、オーディオ専門アンプというのが本質的な性格、独立型は、さらに専門化した特長をもつものだから、それぞれが用途に応じる特徴というだけではなく、性能的にも自ずと差があると思うのが当然である。しかし現状はさにあらず、プリ・メイン型といっても、ステレオ・レシーバーからチューナー部だけをのぞき、あとは全く同一クラスのものもあるし、独立型といえどもプリ・メイン型をただ二分して、それぞれに電源部をもった単品としたものも多い。これは市場性、ユーザーの要求に応える適応性などから生れたことで、別に問題とするにはあたらないが、初めてアンプを買う人がどのタイプを買ったらよいかと迷うことも事実である。したがって、私個人の意見としては、これらのタイプのちがいと性能のちがいを結びつけ、あまりに高級なプリ・メイン部をもつ高価なレシーバー、逆に、性能的に物足りないプリ・メイン型や独立型は人にすすめないことにしているのである。そこで、このMCA105に話をもどすが、このアンプのもっているプリ・メイン部の性能は、そうした私の考え方でのプリ・メイン型としても立派なものだと考えるのである。音質は大変マッシヴで迫力のあるもので、ダイナミックな聞きごたえがあるし、スムースに余裕のあるパワーが得られる。ミュージック・パワーは8Ω負荷で80W、実効出力は同負荷だと32W×X2という値だが!やや能率の低い小型ブックシェルフ・スピーカーを、内蔵のSEAでブースト・コントロールをして鳴らしても充分な力がある。SEAは今さら説明を要しないだろうが、帯域分割型のイコライザーでビクターでは音場補正という打ち出し方をしているように、細かな山谷を自在に調整して好みの音質を得ることのできる便利なもの。このアンプでは60、150、400、1K、2K、4K、6K、15Kという7分割で、±10dBのコントロールができるが、60Hzがスイッチで40Hzと切換えられるので実用上は8素子のSEAとしての効力をもっている。コントロール・レバーの動作やタッチはきわめてスムースで使いよい。入力回路は豊富だし、半固定レベル調整がつき、各種プログラム・ソースの同時比較試聴などには大変便利。そして、大きな特徴はピンク・ノイズ発生器が内蔵され、音色パターン認識による音質調整や、位相チェックなどに利用できるのは、マニア気質を把んだ心憎いセンスである。そもそも、このプリ・メイン・アンプは、♯105シリーズの一つとして発売されたものたが、統一デザインのシステム製品がチューナー、チャンネル・フィルター、パワー・アンププリ・アンプというようにずらりと並んで、多種類の構成ができるようになっている。従って当然、マルチ・アンプ・システムやマルチ・チャンネル・ソース・システムというバラエティに発展させられるわけで、70年のアンプにふさわしい製品だ。

最近のコメント