アコースティックリサーチのスピーカーシステムAR2axの広告(輸入元:フォスター電機)

(スイングジャーナル 1970年10月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 106

アコースティックリサーチ AR-2ax

スコッチ No.202, No.203

タンノイ IIILZ, Autograph, GRF

ウーヘル ROYAL DE LUXE

アルテック MODEL 729A

ワーフェデール Super Linton

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

相当にクセの強い独特の音色を持った製品だ。まず音域は決して広くない。ローコスト製品だからこれは当然の作り方だろう。しかしそのせまい音域の中味はたっぷりと音がつまっている感じで、ツヤのある明快な中音域は、かなり張り出すように聴こえながら、いやな圧迫感がほとんどない。

中低域から低域にかけては、箱が小型のせいもあるにちがいないが、聴感上あきらかに不足している。もちろん重低音など再生されない。それでいて、中域がきれいでヴォーカルなど結構それらしく楽しめる。いってみれば、そうとうに楽天的な作りかたで、、深刻ぶったところなどこれっぽちも見当らない。中高域など、チリチリと独特のスクラッチ・ノイズを強調する。アラを探せば欠点だらけのくせに、変に惹きつける魅力を持った妙なスピーカーだ。

採点表

大編成:★★

小編成:★★★

独奏:★★

声楽:★★★★

音の品位:★★★

音のバランス:★★★

音域の広さ:★★

能率:★★★

デザイン:★★★★★

コストパフォーマンス:★★★

(準推薦)

KEF Chorale

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

同じ兄弟だけに「クレスタ」とよく似た音のつくりかたである。低音用のユニットもキャビネットもひとまわり大型になっているだけに、低域の量感はクレスタよりもかなりよく出る。バス・ドラムの音なども小型のシステムとしてはかなり立派な方だ。クレスタの場合は、ハイパワーにひどく弱かったが、コラールではそういう欠点はなく、一応、相当の音量にも耐えられる。

クレスタ同様に高級ラジオの音質という感じで、国産の一部のスピーカーのように、中域も高域もジャンジャン出ます、といった押しつけがましいところがなく、レンジ等決して広くない。箱が小型のせいか、スケールの大きさなどはあまり出ないし、何となく音が水っぽく、そっけない。高域では、スクラッチ・ノイズに独特の音色がともなう点がやや耳ざわりである。

採点表

大編成:★★

小編成:★★

独奏:★★

声楽:★★★

音の品位:★★★

音のバランス:★★

音域の広さ:★★

能率:★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★

フィリップス RH493

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

今回のテスト機種の中で、KEFクレスタに次いでローコストの外国製品である。一本二万円ということだが、日本製品の一万円相当というところか。

一聴すると、高域がシャリシャリと出すぎて、反面、低域がまるで鳴らないように聴こえるが、BASSをかなり上げてHIGHをおさえてバランスをとり直すと、この素晴らしく格調の高い、分離のよい、きれいで刺激のないよく澄んだ音質は、ただものでないことがわかる。箱の大きさから言っても、決してスケールの豊かな音にはならないが、オーケストラでも結構量感が出るし、弦合奏のオーヴァートーンがふわりと漂う雰囲気など、泣けてくるようなうれしさだ。どんなにばらんすを とり直しても、生れの品位の悪いスピーカーだったら、こうは鳴らない。値段から考えても、たいしたユニットでもあるまいと思えるのだが。

採点表

大編成:★★★

小編成:★★★★

独奏:★★★★

声楽:★★★

音の品位:★★★★★

音のバランス:★★★

音域の広さ:★★★

能率:★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★★

(推薦)

KEF Cresta

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

現在入手できる海外製品の中では最もローコスト。しかもキャビネットごとオリジナルで買えるとなると、やはり国産品とは別な興味が湧くが、テストの方法を、他の機種と変えるような手加減は一切していない。

音のつくりかたはさすがにうまいもので、中域がいっぱいにつまっているという感じで、ヴォーカルなどが暖かく聴ける。キャビネットの大きさからみても内蔵のユニットの口径から云っても、低域の量感はそう期待できないし、高域にも独特の音色があって、全体として、ハイファイ・スピーカーというより高級ラジオの美しい音、といったイメージである。低域を補おうとローブーストすると、ウーファーのコーンがバタバタとはためくので、あまりパワーを入れるわけにゆかない。小音量でバックグラウンド的に楽しむという製品のようだ。

採点表

大編成:★★

小編成:★★

独奏:★★

声楽:★★★

音の品位:★★★

音のバランス:★★

音域の広さ:★★

能率:★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★

アコースティックリサーチ AR-3a

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

前回のブラインド・テストでは、リファレンス・スピーカー(比較用の基準スピーカー)に使われたし、個人的にも割合馴染んでいる方のスピーカーだが、今回は、どうもいつもの聴視が出ていないようで、試聴中、ボタンを押しまちがえたのではないかと首をかしげることがたびたびであった。

だいたい日本の気候、とくに高温多湿に弱いところがあって、日によって鳴り方のちがうようなスピーカーなのだが、いかに梅雨あけ間近の頃だったとはいえ、ほかの52機種も同じ条件でのテストなのだから、こう音が変ったのでは戸惑うばかり。ブラインド・テストだったら、絶対に良い点を入れなかったろう。音のバランスは悪いし品位はないし、ラジオの音みたいに箱の中でこもって鳴る感じで、採点は、健康なときのARを頭においてのおマケつきとして受けとって頂きたい。

採点表

大編成:★★★

小編成:★★★

独奏:★★★

声楽:★★★★

音の品位:★★★★

音のバランス:★★★

音域の広さ:★★★★★

能率:★★★★

デザイン:★★★★★

コストパフォーマンス:★★

(準推薦)

アルテック Malaga

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

10号のブラインド・テストのときのものと違って、3000Hトゥイーターが追加された方のモデルである。

419Aユニット一本だけの方は、あまりにも逞しく、押しつけがましいほどの饒舌さに閉口したが、3000Hが加わると、3kHzからの変化でこうも全体の音質が変るのかと驚くほど改善される。いまさらながら、3000Hのすばらしさに感心させられる。IIILZのぜい肉のない細身な感じとは正反対に、赭ら顔の太ったアメリカ人に、大きな声で元気よくあいさつされているような感じの、野放図といいたいような元気さはむろん同じだが、高域が素直によく伸びているため、適度に繊細感が加味されて、バランスの良い音質になっている。ただ、メディナ同様に、419Aも、ほんらいはもっと大型のエンクロージュアで本領を発揮するユニットだ。

採点表

大編成:★★★★

小編成:★★★

独奏:★★★

声楽:★★★

音の品位:★★★

音のバランス:★★★★

音域の広さ:★★★★

能率:★★★★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★★

(推薦)

JBL L88 Nova

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

このたっぷりと豊かで、のびのびとよく響く音全体の感じは、どう聴いてもブックシェルフのそれではなく、上質の大型スピーカー・システムの音質だ。これを一旦聴いてしまうと、あとの52機種はどれも大同小異。みんな、あの小さい箱から音をしぼり出しているようなうそ寒い気分にされてしまう。ともかく中音以下の質の良さは抜群で、本ものの重低音を確かに聴かせる。しかし残念ながらトゥイーターの質が落ちる。高域のレンジがやや不足だし、スクラッチ・ノイズなどに独特の音色がつきまとう。もっとも、中音以下の音が良すぎるからかえってそんなところが気になるので、総体的には実にうまくまとめた製品と言っていい。JBLの製品にしては高域がやわらかく、音の作り方が以前のものより変化しているらしく音に適度の奥行きとパースペクティヴが生じ、しかも充実している。

採点表

大編成:★★★★★

小編成:★★★★★

独奏:★★★★★

声楽:★★★★★

音の品位:★★★★★

音のバランス:★★★★★

音域の広さ:★★★★★

能率:★★★

デザイン:★★★★★

コストパフォーマンス:★★★★

(特選)

タンノイ IIILZ MKII

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

重低音の量感など期待したら、完全に裏切られる。へたにレベルセットすると中音がキャンキャンうるさく鳴ったり、高音がモコモコとこもったり、ろくなことにならない。

けれど、このスピーカーくらい品の良い響きを聴かせる製品もめったにない。もうそこのところだけがこのスピーカーの良さで、しかもこの品位の高い音質は、こうして53機種を聴きくらべてみて、結局このスピーカー以外に求められないものだったのかと、いやでも納得させられてしまう。ぜい肉がなくて細身な上に、重低音の量感など出ないから、音の厚みがないように聴こえるが、まあこのスピーカーぐらい透明で彫りが深くて、知性的な色気を持った音が、どうしてタンノイ以外のメーカーに作れないのか。残念ながら、毎度べたほめという結果で申しわけありません。

採点表

大編成:★★★★

小編成:★★★★★

独奏:★★★★★

声楽:★★★★★

音の品位:★★★★★

音のバランス:★★★★

音域の広さ:★★★★

能率:★★★

デザイン:★★★★★

コストパフォーマンス:★★★★

(特選)

B&W DM3

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

今回テストしたものは、キャビネットを日本で作ったもののようで、8万円台の製品としては外装や仕上げに高級感が欠けているのがちょっと気になるが、試聴したモデルについていえば、なかなか品位の高い、澄んだ美しい音質を持っていた。キャビネットが割合に大きいためと、EMI製のダエン型ウーファーの低音がもともと良いために、低音はやわらかくたっぷりしているが、中低音から中高音まで全体にわたって音の厚味がやや不足して、高音はしゃくれ上るようで、バランスの上でも難点があるが、これはトーン・コントロールで十分にカヴァーできる。つややかな中高音の美しさは、IIILZやディットン15と一脈通じる、まがいもないイギリスの音質だ。オリジナル・エンクロージュア入りの音質をぜひ聴いてみて頂きたい。

採点表

大編成:★★★★

小編成:★★★★

独奏:★★★★

声楽:★★★

音の品位:★★★★

音のバランス:★★★

音域の広さ:★★★★

能率:★★★

デザイン:★★★

コストパフォーマンス:★★

(準推薦)

ハーマンカードン HK-40

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

ハーマン・カードンはアンプで有名だが、スピーカー・システムもかなり以前から作っていて、いまから数年前にも、某メーカーがこのHK40をモデルにした製品を市販したことがあった。

ARをもっとラフにしたというか、全体にかなり大まかな作りかたをしていて、いわば性能本位の実質的なスピーカーという感じである。カラリとドライな、抜けのいい軽い明るい音質で、高音域はそんなにレンジが広いわけではないが、低音は締まってよく伸びている。中域にやや弱さがあるため、張り出してくる音ではないが、そのために圧迫感のない聴きやすい音質で、弦やヴォーカルもおとなしく、きれいなハーモニイを響かせる。いわゆる高忠実度型のスピーカーではないが、まとめかたのうまさで聴かされてしまう。トゥイーターのレベルセット最大の点でバランスが良い。

採点表

大編成:★★★★

小編成:★★★

独奏:★★★

声楽:★★★★

音の品位:★★★★

音のバランス:★★★★

音域の広さ:★★★★

能率:★★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★★

(推薦)

ADC 303AX

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

非常に特徴があるというか、個性が強いというのか、全く独特の音色を持ったスピーカーだった。総体に音の出っぱりやひっこみが激しく、ことに中音域が華やかに張り出してよく鳴る感じである。低音も、箱が比較的小柄な割にはよく出るが、なにしろ中音の個性が非常に強い。高音のレンジはそれほど広くないようだ。

そういうユニークさのために、国産のフラット型無色透明型のスピーカーからこれに切換えると、弦の音もヴォーカルもガラリと音色が変ってしまって、しばらくのあいだ判定に困ってしまうほどだった。いわばブルーチーズみたいな音、といったらいいのだろうか。ピリピリ舌を刺激しながらトロリと甘いクリームチーズもあるが、このスピーカーは、もっと臭みの強い、最左翼型ブルーチーズというべきだろう。

採点表

大編成:★★

小編成:★★

独奏:★★

声楽:★★

音の品位:★★

音のバランス:★★

音域の広さ:★★★

能率:★★★

デザイン:★★

コストパフォーマンス:★★

セレッション Ditton 15

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

本誌14号の組合せ特集のときにも、割合に好感の持てる音質だと感じたが、今回あらためてテストしてみて、輸入品のこのクラスのスピーカー・システムの中でも一~二といっていいほど良くできたスピーカー・システムであることが感じられた。なによりもまず、中低域が豊かであたたかく、コーラスなどでも混濁しないで、美しいハーモニイを聴かせるあたりに魅力がある。音全体にツヤがあり、ダイナコがホール・トーン的に距離感を持って響くのに対して、こちらは楽器がぐっと近接する感じが対照的だ。音域をやたらと広げるよりも、音の響きの美しさに重点を置いた作りかただ。実際の使用にあたって、トーン・コントロールで音のバランスをやや補整した方がいいと思われるあたり、スーパー・リントン等と一脈通じるところもあり、サブスピーカーとして上手に使いこなしたい製品。

採点表

大編成:★★★

小編成:★★★★

独奏:★★★

声楽:★★★★

音の品位:★★★★★

音のバランス:★★★★

音域の広さ:★★★

能率:★★★★

デザイン:★★★★★

コストパフォーマンス:★★★★

(特選)

ダイナコ A-25

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

ブックシェルフ・タイプの中では小型の方で、作りかたや価格からみても、サブ・スピーカー的な評価をすべき製品と思われるが、おとなしく耳あたりのよい、さわやかによくひろがる独特の音質が印象的だ。低音と高音を意識的にやや盛り上げて中域をひっこめた作りかたで、一歩あやまるといわゆるドンシャリ型になりかねない音質なのに、ひびきに節度があって、涼しいほどのさわやかさを感じさせる(尤も中~高域の質そのものはフィリップスの方が上だと思うが……)。従って、ソーによっては音がこもる感じ、楽器が遠のく感じになることもあるが、それが上等なホールの響きを聴くようで気持がいい。全体に線が細いが、小型の割には低音のすわりもよく、パワーを入れられるので、意外に豊かな音質で気持よく聴ける。

採点表

大編成:★★★★

小編成:★★★

独奏:★★★

声楽:★★★

音の品位:★★★★

音のバランス:★★★

音域の広さ:★★★★

能率:★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★★★

(特選)

アルテック Medina

瀬川冬樹

ステレオサウンド 16号(1970年9月発行)

特集・「スピーカーシステム最新53機種の試聴テスト」より

アルテックの755シリーズといえば、「パンケーキ」の相性で親しまれている20センチ口径の全域型スピーカー・ユニットの名作として有名だが、その最新型755Eを、輸入元のエレクトリが国内でエンクロージュアを作ってアセンブリーしたものが、この〝メディナ〟である。755Eというユニットそのものが、もともと、レンジの広さを誇るというタイプでなく、中域の充実した美しさに特徴があるのだが、もうひとつ、このタイプのユニットの低音再生を十二分に生かすには、少なくとも〝メディナ〟の倍以上の容積の箱に収める方がいい。755Eを大型の良質なキャビネットと組み合わせたときのヴォーカルやピアノのすばらしさは他に類がないが、ブックシェルフ・タイプでは、どうも755Eの本来の姿が半分ぐらいしか生かされていないように思われる。

採点表

大編成:★★

小編成:★★★

独奏:★★

声楽:★★

音の品位:★★★

音のバランス:★★★

音域の広さ:★★

能率:★★★

デザイン:★★★★

コストパフォーマンス:★★

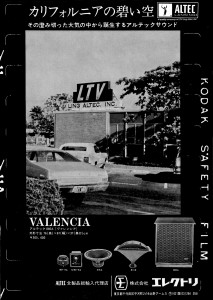

アルテック Valencia

マッキントッシュ C26, MC2105

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1970年8月発行)

「Summit Sound 世界の名器を探る」より

「世界最高のアンプ」という名を、名実ともにほしいままにしているのが米国マッキントッシュ杜の一連のパワー・アンプ群である。

マッキントッシュ社は本来、業務用ハイ・パワー・アンプの専門的なメーカーであった。戦後、社長マッキントッシュ氏の特許になる「バイファラー・ワインディング方式による大出力用マッチング・トランス」の驚異的に優秀な伝送特性がもたらしたものだ。

ハイ・ファイ・ブームが起きるときにそれまで業務用として劇場やホールスタジアムなどの音響設備に用いられていたマッキントッシュのアンプは、まもなく、他のあらゆるアンプを業務用の座から追いやってしまった。それほどまで、圧例的に健秀さを誇っていたのである。しかも大差ない価格のままで、業務用アンプの代名詞にまでなってしまうほどのこのアンプ存在に、オーディオ・マニアが注目したのは無理もなかった。

加えて、米国ハイ・ファイ界に57年からブックシェルフ型スピーカーが登場し、ますますハイ・パワー・アンプの時代が続くこととなり、マッキントッシュのアンプは高級マニアの間でも広く知られるところとなった。

MC40、MC60、MC75といったモノーラル時代のアンプをそのままステレオ化して2チャンネルにしたのがMC240、MC260、MC275であり真空管ハイ・パワー・アンプの代表として今日も歴然たる存在である。

時代はトランジスタ化の流れに移る。

マッキントッシュは真空管とともに衰退したかに見えた。しかし、そうではなかった。他社におくれをとったと見えたのは、自信ある製品のための必要な時間であった。

MC2105がこのギャップを一挙に取り戻したのである。

105/105ワットのハイ・パワーと、業務用としてどんな条件のもとにも耐えるべく設計されたマッキントッシュの伝統あるハイ・パワー・アンプをトランジスタによって実現したのである。無理のきかないトランジスタ・アンプにおいては、この「いかなる条件下にても」ということを実現できるのはマッキントッシュ以外にはないのである。

MC2105と組み合わせるべきプリ・アンプは、同じメカニックなデザインのC26がある。マッキントッシュの場合パワー・アンプにモデル・チェンジがないのにC23、C24、C26と変ってきている。管球の場合もC20、C21、C22と新らしくなったと同様だ。

マニアにとってこのC26とMC2105はまさに垂涎の組合せといえるであろう。

デュアル 1219

ルボックス A77

菅野沖彦

スイングジャーナル 9月号(1970年8月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

アメリカのアンペックスに対して、ヨーロッパのスチューダーはテレコ器の両雄である。そのウィリー・スチューダー社が製作しているアマチュア用の高級機がレボックスである。G36という管球式のエレクトロニックスを内蔵した製品が、音にうるさい日本のマニア間で高く評価され、4TR、2CHテープデッキの最高級器として君臨していた。このG36に変ってエレクトロニックスがソリッド・ステート化され、それに伴って全面的にモデル・チェンジを受けて登場したのがA77である。外観的には直線が強調され、G36の丸味をもった重厚さに変って、シャープなメカニズムを思わせるスタイリングをもっている。全面的にプラスチック・パネルを使っているのは好みに合わないし、そのデザインも私個人としては決して好きなほうではない。しかし、その性能の高さ、音質のすばらしさ、メカニズムの信頼性では、世界の一級品としての貫録を認めざるを得ないのである。

A77はスイスの精密機械技術をもって仕上げられ、その機械特性の優秀さが第一にあげられる。ワウ・フラは19cm/secで0・08%、9・5cm/secでも0・1%という値だが、実際に使ってみて聴感で検知できるものではない。そして、モーター自体も振動が少く、目の前で操作しても、まず機械音はほとんど気にならない静かさだ。テレコのモーターのS/Nは機械特性に大きく影響をもつものだし、家庭用としてそばで音を立てられるのは不愉快である。テープの走行は大変安定し、モジュレイションの少い透明なピアニシモが得られる。周波数特性は、19cm/sec、

30Hz〜20、000Hzの範囲をカヴァーし、よく調整されたものなら±1dBに入るであろう。なによりも、その音質のすばらしさをとるべきで、実にバランスのとれた広いDレンジを感じさせる余裕をもっている。3モーター式のコントロールは全て電子式でブッシュ・ボタンによるスムースなものであることは勿論だが、3モーター式としてはテープ・ローディングが大変楽におこなえるのがありがたい。ワン・モーター式と思えるようなシンプルさであって、この辺にスチューダー社の家庭用機器として充分検討した設計意図が伺えるように思う。モーター式では必らずインピーダンス・ローラーやテンション・レバーがあってテープ走行の安定を計っているのだが、このデッキではこれをく取り去ってししまっているのである。これは、キャプスタンをダイレクトに駆動するモーターの精度がいかに高く優秀な性能を確保しているか、また、サプライ、テイク・アップのモーター類のバランスがいかによくとられているかの証明である。キャプスタン・モーターには精巧なサーボ・モーターが使われている。オート・リバース機構はなく、3ヘッド、3モーターのオーソドックスな機構に徹している。ライト・ビーム・センシング方式の自動停止装置があるからリールのかけかえには便利である。A77のバリエーションで、10号リールが38cm/secでドライヴされるモデルHS77があるが、特性、音質は同じライン上にあることはもちろんだ。ただ38cm/secの特性向上が得られ、高級マニア向として喜ばれる存在である。

価格的には、かなり高価ではあるが、このスチューダー社の名器はそれだけの価値をもっている。もちろん、国産高級器がこれに劣るものではないが、機械としての雰囲気や風格の差、音質の独自性などに求める価値を見出すであろう。優秀な特性に裏付けられながら、滲みでる個性的魅力、これは私たちの心にあるエキゾティズムへのあこがれとだけと思えない。音楽に血が流れ生命感が躍動する音なのである。

最近のコメント