JBLのスピーカーシステムD44000 Paragonの広告(輸入元:山水電気)

(スイングジャーナル 1971年12月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 102

JBL D44000 Paragon

フィリップス GP400, GP401, GP412

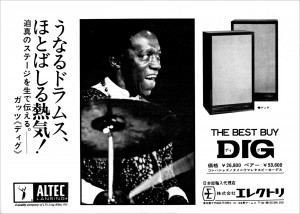

アルテック DIG

ラックス LX77, BOSE 901

レンコ L-75

アルテック DIG

菅野沖彦

スイングジャーナル 12月号(1971年11月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

アルテック・ランシングはアメリカ、カリフォルニア州のサンタアナに本社のある世界的なオーディオ・メーカーである。サンタアナは有名なディズニーランドに隣接していてアルテックを訪れる人は、必らずディズニーランドへ行く。そして、そこで聴える音のよさに関心を持つ。実際、この種の遊園地で鳴っている音というのは、まず、歪だらけの騒音であるのが普通。特別なハイ・ファイ・サウンドではなくても、ごくノーマルなサウンドが流れていることだけでも、われわれには驚きだ。それも、不思議なことに、いつ行っても良い音で鳴っている。つまり、よほど耐久力があるのか、保守がよいのかのどちらかだ。この音響システムは近隣のよしみでもあるまいがアルテックである。そう、アルテックはそもそも、こうした苛酷な使用に耐えるプロ機器専門のメーカーであって、劇場、教会、学校、スタジアムなどの大きな建物で使う大パワーのエクイプメントでは右に出るものがないといってもよかろう。しかも、その特長は単なる拡声装置としてではなく、よい音で音楽を再生し得るシステムだ。つまり駅のアナウンスなどに使われる手合いではない。ウェスターン・エレクトリックの流れをくみ、JBLの創設者であるスピーカー造りの天才、JBランシングが技師長を務めたアルテックの社歴からもわかるように、同社の製品のオリジナリティーに溢れた優秀性、高い信頼性は多くの同種メーカーの範となっているし、音に関心の高いファンの間で大きな人気と支持を得ているものである。製品のバリエーションはきわめて広く、現在では一般家庭用向きの(アメリカでは、これをハイ・ファイ・エクイプメントと呼ぶ。そして、われわれがいうプロ機をコマーシャル・プロダクツという)製品にも力を入れているが、A7−8〝ヴォイス・オブ・ザ・シアター〟システムに代表される明るく豊かな、透明な音の魅力が、全ての製品に共通して感じられる。アルテック・サウンドとして、われわれがもっている音のイメージは、実に屈託のない明るさ、デンシティーの高いち密なクォリティーだ。そしてちょっと聴くと無機的に感じられるほど精度、確度の高い音像再現なのだが、使い込んでいくと豊かで、デリカシーのあるニュアンスを感じるようになり、他のスピーカーでは得られない魅力のとりこになる。もちろん、メーカーはそんなことは考えていない。あくまで技術的な立場に立って理論にかなった設計、豊富な素材の投入によって、より理想的な変換器としてのユニットを開発、それを限られた形でシステムとしてまとめる時に、ソフト・ウェアー性の強い音響箱に収めるが、その際にもオーソドックスな理論を大きく曲げない範囲での妥協点を求めるという精神だ。しかし、この妥協点の求め方、ここにボイントがあるようた思える。ギリギリの所までは純粋に技術的見地から追い込み、実験的な立場から甲乙を決定する。あるいは、この結果をノウハウとして製造に生かすところにアルテックの長い経験と社の体質が息づく。

ここにご紹介する〝ディグ〟は、同社の普及型、同軸2ウェイ・システム〝409B〟ユニットを使ったもので、もともと、現在はアルテックに完全吸収されたユニバーシティーにオーダーして作らせていたアイテムである。20cmウーハーの高域はメカニカルに減衰させコンデンサーで低域をカットしたコーン・ツィーターがシンプルなデュフィーザーと組み合わされ、フレームにカプルされている。これを、かなり大きな容積をもった位相反転箱に収めたシステムだが、実にユニークな製品としての魅力をもっている。

音は生き生きした感触が魅力だが、〝ディグ〟というネイミングにふさわしいこくのある音質をもっている。適度なパワーを入れて、部屋によっては若干低音をブースト気味にして使うとよい。現在の広帯域ハイファイ・スピーカーの持つそらぞらしさに時として白けた気持になることがあるが、これは、そうした物理特性だけを追ったものとは対象的な存在で、心暖まる音を聴かせてくれる。よく整理され、ほどよく強調された美しい再生音、つまリレコード音楽の魅力を存分に味えるという、いわば大人っぼいスピーカー・システムといっておこう。26、800円という価格も気張らなくてよい。これを鋭くやかましく鳴らすようでは再生技術が不十分。

JBL SG520, SE400S, SE460

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)

「supreme equipment 世界の名器を探る」より

71年の看板商品だったアクエリアス・シリーズが評判の割に1型、4型を除き、宇宙的デザインの主要高級品2、3が本国で思わしくないとかの噂。世界のJBLも近頃はその威光にかげりが見えたとか、ささやかれている。

これを吹き飛ばすかのようにプロフェショナル・シリーズが日本にもお目見えして、またまた話題を呼びそうだ。米本国のプロの分野で大手を振って幅をきかせているアルテックと並び、JBLが最近勢いを急進しているという。

今やJBLはスピーカーだけでなくアンプを中心として音響設備に大々的に乗り出しているのである。

JBLがアンプを作り出したのは、自社のスピーカーももっとも理想的に鳴らすという、はっきりした目的を持っている。当り前だがメーカーとしてこれほどはっきりした姿勢を、製品に持たせたことはそれまでにはなかった。JBLが「バラゴン」というステレオの3ウェイのホーン・ロード・システムを発売したときと同時に「エナージァイザ」という変った呼び方で発表したパワー・アンプが、パラゴンのドライブ用だ。スピーカー・システムの後側には、専用の格納スペースさえ設けられている。

このアンプにつけられる名称通り、スピーカーの音響エネルギーの供給用という目的が、はっきりと出ているし、それがJBLの姿勢そのものなのである。この「エナージァイザ」にはパラゴン用とするときの低音上昇のための専用イコライザー・ボードが内蔵されていた。

このエナージァイザはSE400として独立したステレオ用パワー・アンプの形で発売されたが、それと同時に発売されたのがSG520プリ・アンプでグラフィック・コントロ−ラーという名称をつけられた。スライド型のコントロールと、プッシュ・ボタンの切換という当時まったく新鮮なデザインに対して名づけられた。ステレオ・ブームの始まろうとする61年のことである。その翌年には早くもSG520は米国内西海岸のグッド・デザイン製品に選ばれ、品質、デザインとも、ずばぬけた高性能を認められたのは当然であった。

この当時は真空管アンプで圧到的に他を圧していたハーマン・カードン社のサイテイション・シリーズがトランジスタ・ライズされた製品を発表し、今はなきアコーステック・ラボラトリのアコースティック・アンプが好評のもとにスタートした。しかし、現在、そのいずれもが数年前に姿を消し、ハーマン・カードン社もこのトランジスタ・アンプの失敗が原因で大きく後退を余儀なくされマイナーに引下ってしまった。トランジスタ・ライズに早くからふみ切って成功したのはJBLアンプだけなのである。これは実に偉大な技術的成果であり、メーカーの姿勢の正しさをも示すといえるであろう。

かつて初期のSE400を実測してみたことがあった。ステレオ用として同時にフルパワーな出したとき、それはあらゆる周波数で60/60ワットを示した。規格の上ではなんと40/40ワットのアンプがである。現在はSE460としてさらに大きくパワーアップされている。

この直後、私はSG520と、SE400を組み合せて手元におき、毎日のように愛用し、リスニング・ルームのメインとして活躍しているのはいうまでもない。

永年使用してみてはっきり知らされたことは、61年に発表したSG520は10年を経た今日といえとも、これに匹敵する美しく華麗なステレオ・サウンドを持ったトランジスタ型のアンプを知らない。10年たった今においてまさに世界の名器といわれも大きな理由であろう。メーカーのすぢ金をこれほどはっきりと感じさせるアンプはめったにないであろうし、それは10年に渡って何ら変ってはいないのである。

レンコ L-75

オルトフォン STA202J, シュバイツアー Recored Cleaner, Recored Service, etc…

アコースティックリサーチ AR-3a, AR-2ax

ADC ADC10/E MK-IV

サンスイ SP-LE8T, JBL L44, L77, L88 Nova, L100 Century, Lancer 101, Aquarius4, S99 Athena, Olympus S8R

BOSE 901

オルトフォン M15, MF15, RMA212, RMA229, フェーン Ionofane 601

アコースティックリサーチ AR-3a, AR-2ax

レンコ L-75

スタントン 681

ヴァイタヴォックス CN191 Corner Horn, AK154, S2, CN157, NW500

アルテック A7-8, Valencia, DIG, エレクトロ・アクースティック Miracord 50H

フィリップス N-4450

レンコ L-75

エレクトロボイス 30W

オルトフォン M15, MF15, AS212

シュアー M44-5

岩崎千明

スイングジャーナル 8月号(1971年7月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

キミはいま、自分の再生装置に対して不安を感じていないか。

キミの再生装置の音が果して本当によいかどうか自信があるか。

キミの再生装置を友達に聴かしてやるだけのファイトがあるか。

レコードの傷みが全然気にならないでいるか。

そういうときに、まずレコードプレイヤーのカートリッジをチェックしてみて、絶対に信頼できるなら、まずキミはしあわせだ。

優れたカートリッジほど、使い方はむつかしい。軽針圧を保ったまま、完全にトレースさせるには、アームが優秀であって、その調整が完全でなければならない。

むろん、そのためにはレコード自体の保守が十分に行き届いている必要があるし、その音溝が最良の状態に保たれていなければならないし、それをトレースする針先は、きわめて厳格にチェックして、正しい状態に保たれていなければならない。

正しい状態、これがなかなかのくせものだ。キミがまだかけだしのマニアならどういうのが正しいのかということすら十分に知らないだろうし、もし、かなりマニアなら、ほんの僅かのカンチレバーの片寄りでも気になるだろうし、動作中片寄りを起こすことのない、軽針圧カートリッジはごくわずかだ。

こう書いていくと、たったカートリッジの針先ひとつにしたって、大へんな神経の使いようと、細心の注意の要求のため、音楽を楽しむどころではなくなってしまう。

さて、そこでだ。

キミを、こういう一切のわずらわしさから解放してくれるカートリッジがあるのだ。シュアーM44/5、これだ。M44/5はもう発表以来10年近い歴史を持っている。

この原型でもあるM3型がステレオ・レコード発売以来、もっとも優れたカートリッジとしての座を永く保っていたが、M44出現以来、その座はこのM44にとって変った。「美しい安定した音色」という偉大なるおまけがついて。

今日、国産カートリッジもその高性能ぶりは舶来カートリッジに迫り、あるいは追い越そうとさえしている。

カートリッジの優秀性を測るべきポイントとして、私はその中音域から高域にかけてのトラッキング・アビリティーつまり音溝に対する追跡能力というか「追随特性」と、もうひとつ最高域のセパレーションの2点について注目するが、この点でも国産カートリッジの高級品は非常に優れており、海外製の高級品に決して負けてはいない。ただひとつの点をのぞいて。

そのただひとつの点、これを端的に持っているのが、このM44を端に発するシュアー製品である。というのは、なによりも音が安定していて、美しいのである。

音が美しいというのは、ある意味ではそこで楽器的な要素が介在することとなって再生という事象にある面で水をさすことにもなり得る。

しかし、限度ある再生音楽において音が美しいという点は他のいずれの長所にもまして大きなるポイントなり得るのである。

M44/5が、今でもなお多くのファンの支持を得ている、というのも、このカートリッジか、決して今日的な高性能カートリッジでもなければ軽針圧カートリッジであるという理由でもない。ただ非常に安定に動作し、音が豊かで美しいという点のみにある。この点では、おそらく、これからもこのカートリッジに優る製品は決して多くはないであろうし、M44/5がまだまだ多くの新らしいファンを獲得していくことが予想できるのである。

最近のコメント