ヤマハのプリメインアンプAX380の広告

(サウンドレコパル 1994年夏号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 10

ヤマハ AX-380

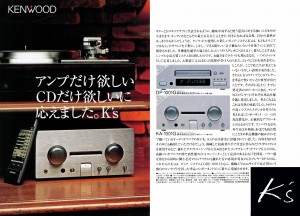

ケンウッド DP-1001G, KA-1001G

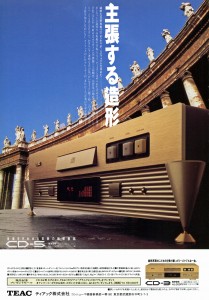

ティアック CD-3, CD-5

アクロテック 8N-S1000, 8N-A2090, etc

アキュフェーズ C-250, P-350

パイオニア D-05

ソニー CDP-777ESJ

パイオニア PD-T06

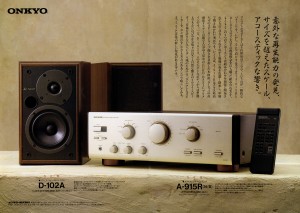

オンキョー D-102A, A-915R

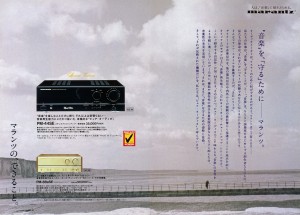

マランツ PM-44SE, PM-88aSE

デンオン DMD-7.5S

ビクター XL-Z1000A + XP-DA1000A

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 CDプレーヤー/D/Aコンバーター篇」より

デジタルオーディオで最も問題視される、時間軸方向の揺らぎであるジッターをK2と呼び、この改善を図った回路が、ビクターが開発したK2インターフェイスである。ビクター音楽産業のスタジオエンジニアと共同で、録音現場での成果をもとに実用化したこの新技術は、本機の前作のD/AコンバーターXP−DA1000が、初採用モデルである。

’93年、従来のCDトランスポートXL−Z1000とD/AコンバーターXP−DA1000の基本設計の優れた内容を、最終の成果である音質に積極的に結びつけるために細部の見直しが行なわれた。このリフレッシュしたモデルが型番末尾にAが付く本機で、従来モデルも、Aタイプ同様の性能・音質となるヴァージョンアップ・サービスを有償で受けつけている。

XL−Z1000Aは、ディスクの面振れによる影響が少なく、サーボ電流の変化が抑えられて読み取り精度が向上したメカニズムによって、聴感上のSN比が向上したことが最大の特徴。超大型クランパーも標準装備された。出力には、光STリンクと75ΩBNC端子が加わり、専用のインピーダンスマッチングのとれたケーブルが用意されている点が、一般的な50Ωケーブル仕様と異なるところだ。本機で魅力的な点は、トップローディング部のガラスカバーがほぼ無音状態を保って滑らかにスライドし、わずかにポップアップして定常状態に、なる動作の見事さで、これは他に類例のないフィーリングだ。

XP−DA1000Aは、トランスポート同様、その潜在能力を引き出す改良が加えられ、一段と透明感の高いSN感の優れた音質となった。キャラクターの少なさでは稀有なモデルといえよう。プログラムソースの内容を精度高く再生し、正確に再現する能力は非常に高く、いわばCDプレーヤーの限界的なレベルに到達しており、リファレンス用CDプレーヤーとして信頼度は抜群である。

マランツ PM-99SE NM

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

PM99SE NMとモデルナンバー末尾に長いアルファベットが付いたモデルだ。PM90をベースに、マランツ独自の内容をグレードアップしSE(スペシャル・エディション)化が図られたモデルがPM99SEで、さらにファインチューニングを施してシェイプアップしたモデルが本機である。ちなみにNMの示す意味は予想とはかなり違うもので、これは日本家電製品協会が決めたコードとのこと。Nはゴールドの色を表わし、本機のヘアライン仕上げのシャンペンゴールドのパネル、Mは木目の意味で、軽金属キャスティング製のサイドブロックに替えたサイドウッドパネルがその持つ意味である。

PM99SEとは外形寸法、重量ともにまったく同じ値をもっているが、外観から受ける印象はかなり異なり、本機は落ち着いた渋い大人の雰囲気があり、高級機らしい見事な精度感と仕上げである。筐体構造のベースは、マランツならではの軽合金キャスティング製フレームに、銅メッキ処理されたもので、この手法はSE独自のものだ。このフレームに、フロントパネル、リアパネル、底板カバー、天板を組み付け、最後にサイドブロックを取り付けると筐体が完成する。

本機は、このサイドブロックがウッドパネルとなり、重量的には軽くなるが、その分は脚部を無垢銅に替え、重量を合わせている。回路構成は変らないが電源部はファインチューンが施され、その結果、音場感情報が一段と向上した。見通しがよく奥行きの深いプレゼンス感は本機ならではの特徴である。

筐体構造の変化も音質に大きく影響を与えている。サイドウッド部が軽く脚部が重くなったため、低域の伸びやかさと安定度が加わり、音のエッジも柔らかく滑らかに磨かれている。全体の雰囲気は外観から受ける印象と巧みにマッチングした、しなやかでフレキシビリティのある表現力と、余裕のある音が見事。

マランツ PM-15

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

マランツというブランドは、アメリカがオリジンであることはよく知られている。’50年代にマッキントッシュと高級アンプの人気を二分した名ブランドだ。これを買って商品レンジを拡大し、大きなビジネスを目論んだのが米国のスーパースコープという会社。同じ頃に同社の買った日本のメーカー、スタンダードエ業を日本マランツと改称し、マランツ製品の設計製造拠点としたが、スーパースコープ社が傾き、日本マランツはオランダのフィリップス傘下に入って今日に至っている。現在の日本マランツはフィリップスと緊密な関係の下に、独自のオーディオマインドあふれる製品を開発するメーカーに体質が安定したようだ。ソウル・マランツというマランツの創業者個人の名前は、今やフィリップスの国際的な企業展開の一つとしてアメリカ、ヨーロッパ、アジアのオーディオ専門ブランドとして発展中だ。こうした紆余曲折を経ながらも同社にはマランツ・ブランドのスピリットを守ろうという精神が根づいているようで、このところのコンポーネントには入魂の製品が多い。

名門ブランドをいただくメーカーとして、この姿勢は大変うれしいことで、マランツ・ブランドのラジカセやイアフォンステレオが氾濫したかもしれぬスーパースコープ時代を想像すると心寒いものがある。いまのところ、オリジナル・マランツのアンプのレベルにまで至る製品はないと淋しがるオールドファンもおられるかもしれないが、このPM15というインテグラル・アンプを見聴きすると、このカテゴリーの中で十分、マランツのポジションを確保するに足る内容と仕上りをもつ製品であることが実感できる。その大柄の体躯はスケールが大きく、シンプルで美しい質感をもつたパネルフェイスも余裕の表現として好ましい。AB級で高いスピーカー・ドライブ能力と高音質を両立させていて、低インピーダンス、低能率SPにも心強い。

ソニー TA-NR10

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

Rシリーズの第1弾でモノーラル構成パワーアンプNR1は、小型・高密度設計とでもいえる凝縮したプロポーションをもったピュアAクラスのモデルで、サイドウッドパネルを使いながらもほどよいラウンド形状にまとめられたプロポーションは、いささかの古典的イメージもなく、とかくメカニズムの塊的な印象となりやすいパワーアンプの中にあって卓越したデザインである。

NR1の上級モデルとして設計・開発されたNR10は同じデザインを受継いではいるが、上下方向に筐体が伸ばされたため、かなり重量級のイメージに変った。ジブラルタル構造と名づけられた筐体構造は同じではあるが、NR1で採用された筐体内部に静電植毛を施し内部の音の反射や共鳴を抑える手法は不評ということで廃止されたが、単なる感情論的な評価に負けたことは、ソニーのためにも大変に残念なことに思われる。

機構面ではNR1でのアルミ押し出し材に替わり純銅製ヒートシンクが採用された。NR10といえば純銅製ヒートシンクというくらい話題になったが、NR1のバイポーラトランジスタとアルミ製ヒートシンクの組合せ、NR10のMOS−FETと純銅製ヒートシンクの組合せはそれぞれに興味深い。金属材料としての電気的、磁気的、音響的な違いが直接その結果としての音に影響していることに注目すべきで、アンプの筐体構造はスピーカーのエンクロージュアと同等の楽器的要素をもつことを認識すべきだ。

ソリッドで凝縮された硬質な魅力をもつNR1と比べ、本機はしなやかで柔らかく余裕たっぷりのスケール豊かな音が聴かれる。とくに、低域の音質、音色はNR10独特の柔らかく、深々としたイメージを受ける音であるが、潜在的に巨大なエネルギー感がありパルシブな応答の速さは抜群である。信号伝送はNR1同様にアンバランス優先で、バランスはトランス対応である。

パイオニア Exclusive C7

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アンプリファイアー篇」より

優れたオーディオコンポーネントは、基本的な設計思想が根底をなすことを如実に示した、異例に設計・開発ポリシーが際立ったプリアンプである。現代の主なプログラムソースであるCDにおいて、そのプレーヤーの定格出力は2Vと高く、さらに出力電圧の高いモデルが多くなっている。こうした現状の中、プリアンプは平均的な再生音量において、単に入力信号を減衰させるアクティヴなアッテネーターとして動作しているにすぎない。これがプリアンプ不要論となり、バッシヴ型アッテネ一夕一に魅力を感じるオーディオファイルが多くなっている。これは、高級プリアンプが高価格にならざるを得ない点から生じた、経済的な要因だけではないであろう。

とくに、音質最優先設計で付属機能を最低限としたプリアンプでは、プリアンプを使う最大のメリットである高SN比が保たれる特徴を承知していても、なおかつ残る疑問だ。

エクスクルーシヴC7では、機能を省いた簡潔なプリアンプを基本とし、単なる音質重視ではなく、ステレオならではの左右チャンネルの伝送誤差をゼロとする設計思想に基づいて設計・開発された点が見事である。幾何学的左右対称はもとより、機械的、熱的、磁界的な左右対称性を求めながら、信号伝送はアンバランス優先とし、バランスは入出力ともにトランス対応とする設計は明解である。同時に企画・開発されたAVコントローラーを併用すれば、リモートコントロールが可能となるシステムプランも卓越している。

内部の配線処理はコネクターを全廃し、すべて1ヵ所ごとにネジで配線を固定し、接続する手法を採用。異例ともいえる入念な処理だ。筐体関係の仕上げや精度も非常に高く、音の傾向とデザインがマッチしていることは高級機ならではの格調の高さであろう。正統派らしく色づけが少なくニュートラルな音をもつが、その力強い表現力はプリアンプ的な印象というよりは、パワーアンプ的なものがあり、これが本機ならではの独自の魅力となっている。

ダイヤトーン DS-A1

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 スピーカーシステム篇」より

ダイヤトーンのコンシューマー用スピーカーシステムは、受注生産となったDS−V9000、V5000、V3000のシリーズと、中堅モデルとして開発されたDS2000Z、1000Z、800Z、600ZをラインナップするZシリーズがその基本路線であり、同社の標榜する「ダイヤトーン工房」的な構想のモデルが、スペシャリティモデルのDS20000や、このDS−A1と考えることができる。

DS−A1は、最初に目に触れたのがプロジェクションTV用スクリーンの両脇に置かれた総合カタログであったため、AV用システムとの誤解を招いた。基本的にはディフラクションを避けるために楕円断面のエンクロージュアを設計し、その天板部分をラウンド形状とするプロポーションがベースであり、各社ともに、このタイプのエンクロージュアを試作し検討した例は多い。これを実際に商品化するモデルとして、制約のなかで出来上がったプロポーションが本機採用のデザインであろう。

本機に組み合せるユニットは、新世代のデジタルリファレンス放送モニター、2S30003のユニット開発の成果が投入されたもので、B4C・5cmコーン型高域と三軸織りアラミッドスキン・ハニカム振動板と三軸織りエッジは、システム価格をはるかに超えた超豪華設計といえる。低域用のネットワークレスの全域ユニットは、2S30003直系の設計である。エンクロージュアは剛性重視設計ではなく響きの豊かさを狙った設計で、開放感があり、のびやかによく鳴り、これは本機以降の同社システムの新しい方向性のようだ。

使いこなしポイント

全域ユニット+トゥイーターの2ウェイ方式とバスレフ型の組合せは、反応がシャープかつセンシティヴで、プログラムソースに素直に反応するため、オーソドックスなアンプが不可欠。設置周囲の影響にも敏感で、設置には細心の注意が必要だ。

ダイヤトーン 2S-3003

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 スピーカーシステム篇」より

最も日本的な特徴を凝縮した一流品と呼べるスピーカーシステムといってよいのが、今ならこのダイヤトーン2S3003であろう。この製品の原器といってよい2S305というシステムは、1958年にNHKとの共同開発によりBTS(放送技術標準規格)に基づいて生まれたものであるが、実に、その後35年もロングランを続け、放送局、録音スタジオ、そしてオーディオファンの間で広く愛用されてきた。これを現代の技術で再検討し、現代のモニター・スピーカーシステムとして通用するようにという考え方によって生まれたのが、この2S3003。2ウェイという構成や、コーナー・ラウンドのバスレフ型エンクロージュアという基本構造は変らない。外形は幅が狭くなり、高さが縮んだ代りに奥行きが深くなったが重量は10kg近く増している。

音質的には、現在のデジタルソースへの対応性が高まり、鋭敏なレスポンスと広いDレンジに余裕をもって応答できるものとなり、パワーハンドリングの強化が最も大きな相違点だ。モニターレベルが昔と今では全く異なって、大音量モニターが要求されるようになったことへの対応だろう。音楽の性格もハードロックなどの激しい音源が多くなり、しかも、モニタースピーカーは演奏者へのプレイバックスピーカーをも兼用する場合がほとんどなため、よりヘヴィデューティな性能が要求されてくるのである。

冒頭に書いた、最も日本的特質の凝縮した一流品という意味は、このシステムに使われている諸々の技術の新しさ、製品作りの細部に至る完璧主義といってよい丁寧さなどにあり、それが結果としてのサウンドにも現われている。

もともと、プロ用モニターとして作られた製品であるが、一般のオーディオファンが使う上でも特に難しさや不都合はないと思う。ただ、強い個性や説得力を求める人には物足りなさとして感じられるかもしれない。

デンオン DL-103FL

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アナログプレーヤー/カートリッジ/トーンアーム篇」より

デンオン・ブランドは、いまでこそ日本コロムビアのオーディオ機器やレコードのブランドとして広く普及したが、もともとプロ用機器の専業メーカーで、日本コロムビア傘下ではあったが独立企業体であった。DL103というカートリッジは、そのデンオンがスタジオユースとして開発したもので、各放送局やスタジオ、カッティングしたラッカーマスターの検聴用などにもっぱら使われていた製品であった。これが一般にも普及し、日本のMCカートリッジの代表的な製品として広く認められて三十年にもなろうか。その間、多くのタイプがヴァリエーションとして登場したが、このFLが最新のDL103である。現代のモデルとして素材に最新のものを使い、オリジナルDL103とは異なった味わいと共通した性格を併せ持たせている点が感心させられる。基本設計を踏襲しながら、線材や本体に新素材を使ったことが、音にそっくり現われているのであろう。

テクニクス SL-1200MK3

井上卓也

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 アナログプレーヤー/カートリッジ/トーンアーム篇」より

本機は、超ロングランモデルであるとともに、全世界に輸出され、現在でも月産1万台は下らない生産量を誇る、ベストセラー中のベストセラー機だ。

筐体構造をはじめ、ターンテーブルやトーンアームは、耐ハウリングマージンが大きく、比較的設置場所を選ばない。そして、ターンテーブル外周部の照明ランプ付ストロボスコープ、大型スライドレバーによる可変ピッチコントロール、盤面照明ランプなど、その操作性の高さは抜群である。トーンアームも、インサイドフォース・キャンセラー、アーム高さ調整機構、アームリフタ一等を備え、各調整が容易にできるため、使用するカートリッジに最適の条件が確実に設定できる点はうれしい。

本機は、いまもって世界中のディスコなどで業務用に数多く使用されている。それだけに、長期間にわたる生産期間の中で完成度が向上するというメカニズム特有の熟成条件を完全に満たしており、外観から受ける印象よりは、はるかに高い安定度と信頼性をもっている。アナログプレーヤー全体の中でも傑出した、価格を超えた世界の一流品である。

また、各国、各様なFCC、FTZに代表される不要輻射対策はすべてクリアーしており、電源系のノイズやTV、FMなどの高周波妨害に強いことが、その最大の特徴となっている。この妨害波に強いメリットは、東京タワーに近接して強力なTV電波が8波もある本誌試聴室における試聴でも、その真価を発揮した。バス妨害が皆無に近く、高域に薄くモヤがかかったようになる高周波妨害がなく、他の高級プレーヤーに比較しても予想を超える安定度がある。彫りの深いアナログならではの音が聴かれ、本機の実力を見事に示してくれる。

使いこなしポイント

電波障害の少ない地域にあっても、AC電源の汚れが全国的に及んでいる現在、本機の特徴はアナログ再生の大変に強い味方となるはずだ。

ヤマハ GT-CD2

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 CDプレーヤー/D/Aコンバーター篇」より

一流メーカーの作るもの、必ずしも一流品ではないし、一流品が必ずしも一流メーカー製とも限らない。とくに日本のメーカーのように規模が大きく、作る商品のカテゴリーが多く、同じカテゴリーの商品の代表モデルから高級モデルまでを広く網羅するとなると、ますます、前述のことが強く考えられる。ヤマハは間違いなく一流メーカーであろう。楽器、オーディオに限らず、スポーツ用品からユニットバスや家具・住設に至る幅広い商品の全部が一流品なのかどうかは知らない。しかし、オーディオに限っていえば、そこにはたしかに一流品といえるクォリティと、製造者の意気込みが感じられるものを作り続けてきたと思う。

本機は、本機の原機となったGT−CD1の妹分に当る製品である。普通、原機のヴァージョンアップ・モデルが残って妹分は消えるものだが、この場合、姉に当るGT−CD1が消えてしまった。妹分として、より低い価格ながら、音はむしろこのほうが好評であった結果であろう。

木材を豊かに効果的に使い、アナログプレーヤーで培った響体のあり方へのノウハウを活かした独特な高剛性、重量構造を採用したもので、見た眼にも暖かい安定感を与えるCDプレーヤーである。グラス製の開閉リッドを持つトップローディングモデルで、ディスク・スタビライザーで回転の安定を得ている。

外装関係でGT−CD1よりコストダウンをしているが性能的には同等だし、音質はこちらのほうが柔軟性があって暖かい。透明な音場の見透しがCD1で印象的であったが、このCD2でも、それは保たれている。

使いこなしのポイント

低域のしなやかな厚味はこのCD2の方がよいと思われるが、これはインシュレーターや置き場所でかなり大幅に変化するので、ユーザーの使い方によるところが大きい。すべての回転機器に共通した性格だから、アナログプレーヤーと同じょうな感覚で使いこなしたい。

エソテリック D-3

菅野沖彦

オーディオ世界の一流品(ステレオサウンド別冊・1994年春発行)

「世界の一流品 CDプレーヤー/D/Aコンバーター篇」より

エソテリックというブランドは、ティアックが作る高級オーディオコンポーネントに使われる商標である。同社は現社長の谷勝馬氏が、1953年に東京テレビ音響株式会社として発足した。その後、社名を東京電気音響、さらにTEACと変更して現在に至っている。谷氏の航空機エンジニアとしての技術が平和産業のオーディオに活かされ、アナログディスクプレーヤー、テープレコーダーなどの専門メーカーとして有名になった。メカニズムと同時にエレクトロニクスのテクノロジーの発展もティアックのもう一本の柱で、メカトロニクスの最先端をいくメーカーに発展したが、音楽好きの谷氏の情熱が同社のオーディオ製品を支えているといってよい。

デジタル時代に入ってからも、CDプレーヤーやDATの開発を早くから進め、独創的なメカニズムや回路設計で独自の一貫生産の道を歩んでいる。CDプレーヤーのメカニズムはその高品位さが評価され高級トランスポートとして自社製品の評価を高めるだけでなく、他社への供給も行なっている。アメリカの高級CDプレーヤー、ワディア製品やマッキントッシュ製品にも同社のVRDSメカが使われるのは、その一例である。

一方、本機に見られるように、単体のD/Aコンバーターも同社独自の回路技術と音質の洗練度が感じられる。D3はD2の上級モデルとして’93年秋に発表されたD/Aコンバーターであるが、デジタル・サーボレシオ・ロックドループ回路により、可聴帯域内のジッターの大幅な抑制のためか、すこぶる高品位な音質を得ることが可能となった。入出力まで20ビット処理能力を持ち、最新の特性を持つこともさることながら、この柔軟性と強靭性のバランスをあわせもつ音の質感の素晴らしさは、現在のところ疑いなく第一級のD/Aコンバーターである。エソテリック・ブランドにふさわしい、物へのこだわりを感じさせる作りの高さも一流品らしい。

ハイエンドCDプレーヤー4機種を聴いて

黒田恭一

ステレオサウンド 110号(1994年3月発行)

「絶世の美女との悦楽のひとときに、心がゆれた……」より

「お前、大丈夫か?」

なんとも身勝手ないいぐさとは思われた。しかし、自分の部屋にもどって、スチューダーのA730のスイッチを入れながら、無意識のうちに、そう呟いていた。むろん、若干の後ろめたさを感じていなかったわけではない。

なんといっても、こっちは、絶世の美女四人と、たとえしばしの時間とはいえ、悦楽の時を過ごしてきたのである。後ろめたさを感じて当然だった。そのあげくの、「お前、大丈夫か?」であった。ことをいそぎすぎて、A730に、いらぬ粗相をさそては気の毒である。スイッチを入れてから、一時間ちかくも待った。

A730の準備のととのうを待つ間に、不実な主は、千コマで、かりそめの時をともにしていた美女たちのことをぼんやりと思いかえしていた。その時の気分は、さしずめ、ロロ、ドド、ジュジュ、マルゴとマキシムの女たちの名前を、ほんとうはもっとも愛しているハンナの前で口にする、オペレッタ「メリー・ウィドウ」の登場人物ダニロの気持に似ていなくもなかった。

今回もまた、甘言をもって、ぼくを不実な行為に誘ったのはM1である。

「このところにきて、CDプレーヤーが新しい局面をむかえていましてね」

受話器からきこえてくるM1の声は、夜陰にまぎれて好色親爺を巧みに誘うぽん引きのささやきに、どことなく似ていなくもなかった。M1は、さらに、「いい娘が四人ほどいるんですがね……」、ともいって、意味ありげにことばじりをにごした。いつもながらのこととはいえ、M1のタイミングのよさには感心させられた。M1の誘いに、結果として、ぼくは虚をつかれたかたちになった。

ここしばらく、ぼくは、スチューダーA730+ワディア2000SH+チェロ・アンコール+アポジーDAX+チェロ・パフォーマンス×4+アポジー・ディーヴァといった我が愛機のきかせてくれる音と蜜月の日々を過ごしていた。ぼくは毎日を、かなりしあわせな気分でいた。この正月、ほぼ一年ぶりに訪ねてくれた友人は、何枚かのCDに黙って耳をすました後、「なにか装置を変えたの?」、といって、ぼくを大いに喜ばせてくれた。彼は鬼の耳の持主である。ぼくは、なにひとつ装置を変えていないと答えた。彼は怪訝な顔をして、「ずいぶんかわったね、去年の音とは」、といってから、彼がこれまで一度も口にしたことがないような言葉で、ほめてくれた。

夫婦仲の悪い男が浮気にはしる、と考えるのは、たぶん、誤解である。夫婦仲がぎくしゃくしていれば、男はさしあたり、目の前の割れ蓋の修復に専念せざるをえない。そのような立場におかれた男に、余所にでかけ、それなりの所業にはげむ余裕があるとは考えにくい。もし、割れ蓋の修復をなおざりにしたあげく、余所に楽園を探すようなタイプの男であれば、哀れ、さらにもう一枚の割れ蓋をつくるだけである。

ぼくも、うちのスチューダーたちと折りあいの悪い状態でM1に声をかけられたのであれば、それなりの覚悟をして、ステレオサウンドの試聴室にでかけたにちがいなかった。しかし、そのときのぼくは、なにがマークレビンソンだ、なにがソニーの新製品だ、うちの嫁はんが一番や、とたかをくくっていた。しかし、安心したぼくが悪かった。M1は読心術をも心得ているようで、巧みにぼくの虚をついた。

まず、デンオンのDP-S1+DA-S1からきき始めた。このCDトランスポートとD/Aコンヴァーターについては、少し前に、長島達夫氏が、「ステレオサウンド」の誌上で、「ともかく、とのような音が来ても揺るがず、安定しきった再生ができるのである……最近これは感銘をうけた製品はない」、と書いていらしたのを、ぼくはおぼえていた。そのためもあって、かねてから、機会があったら一度きいてみたい、と思っていた。

一聴して、なるほど、と長島達夫氏の言葉が納得できた。そして、同時に、電話口のM1が、「このところにきて、CDプレーヤーが新しい局面をむかえていましてね」、といった意味も理解できた。デンオンのDP-S1+DA-S1がきかせてくれる音の質的な、あるいは品位の高さには驚嘆すべきものがあった。きめ細かなひびきに、うっとりとききいった。

デンオンのDP-S1+DA-S1のきかせてくれる音は、敢えてたとえれば、オードリー・ヘップバーン的な美人を、ぼくに思い出させた。その得意にするところは、かならずしも劇的な演技にはなく、抒情的な表現にあった。むろん、繊細な表現にのみひいでていて、力強さに不満が残るなどという、低次元のはなしではない。オーケストラがトゥッティで強奏する音に対しての力にみちた反応にも、充分な説得力があった。ただ、いかにドラマティックな表現を要求されようと、ついに裾う乱さない慎ましさが、DP-S1+DA-S1のきかせてくれる音には感じられた。そのようなDP-S1+DA-S1の持味を美徳と考えるか、それともいたらなさと感じるか、それともいたらなさと感じるか、それは、たぶん、使う人の音楽的な好み、ないしは音に対しての美意識によってちがってくる。

カラヤンが一九七九年に録音した「アイーダ」の全曲盤で標題役をうたっているのはミレッラ・フレーニである。当時のフレーニはリリック・ソプラノからの脱出をはかりつつあって、アイーダのみならず、トスカのような劇的表現力を求められる役柄にも果敢に挑戦していた。DP-S1+DA-S1のきかせてくれた見事な音が、ぼくには、どことなく、一九七〇年代後半から一九八〇年代前半にかけてのフレーニの歌唱に似ているように感じられた。

ミレッラ・フレーニは、先刻ご承知のように、もともとリリック・ソプラノとしてオペラ歌手のキャリアを始めた歌い手である。しかし、あの慧眼の持主であったカラヤンがアイーダをうたうソプラノとして白羽の矢をたてたことからもあきらかなように、一九七〇年代後半ともなると、フレーニは、すでにドラマティックな役柄をこなせるだけの声の力をそなえていた。しかし、そのようなフレーニによった絶妙な歌唱といえども、もともとの声がアイーダをうたうに適したソプラノ・リリコ・スピントによったものとは、微妙なちがいがあった。アイーダをうたってのフレーニの持味は、ドラマティックな表現を要求される音楽ではなく、抒情的な場面で発揮された。また、そのような既存のアイーダ像とはちがったアイーダを提示するのがカラヤンのねらいでもあった。

蛇足ながら書きそえれば、アイーダをうたうフレーニを、背伸びしすぎたところでうたっているといって批判する人もいなくはないが、ぼくはアイーダをうたうフレーニの支持派である。いくぶんリリックな声のソプラノによって巧みにうたわれたアイーダは、ソプラノ・リリコ・スピントによって劇的に、スケール大きくうたわれて、過度に女丈夫的なイメージをきわだたせることもなく、恋する女の微妙な心のふるえを実感させてくれるからである。

ついできいたのはソニーのCDP-R10+DAS-R10だった。このCDトランスポートとD/Aコンヴァーターのきかせる音にふれた途端、ぼくは、一瞬、ロミー・シュナイダー風美女にキッと見つめられたときのような気持になり、たじろいだ。ここできける音には、媚びがない。曖昧さがない。潤色が、まったく感じられない。劇的なひびきも、抒情的な音も、まっすぐ、いいたいことをいい切っていながら、しかも相手を冷たくつきはなすようなところがない。音楽のうちに脈々とながれる熱い血をききてに感じさせることに、いささかの手抜かりもない。

蛇足ながら書きそえれば、ロミー・シュナイダーはほくにとっての理想の美女である。ソニーのCDP-R10+DAS-R10の音にふれたぼくは、出会いがしらに恋におちたような気分になった。「なんだって、CDを裏がえしてセットするんだって?」などと、なれない手順に不満をとなえながらきき始めたにもかかわらず、ものの一分とたたないうちに、「凄い、これは凄い!」と溜息をついていた。

幸か不幸か、試聴後には予定があった。したがって、ロミー・シュナイダーとの心きとめく対面は、そこそこにすませなければならなかった。後の予定がなければ、ぼくは、編集部の面々に箒をたてられても気付かず、延々とききつづけ、家に帰るのを忘れていたかもしれなかった。

おのれの不実を恥じつつも、ぼくは、家で待つ、うちの嫁はん、スチューダーのA730がきかせてくれる音と、今、出会ったばかりのロミー・シュナイダーのきかせてくれている音を耳の奥で比較しないではいられなかった。若干の救いは、その他の部分、つまりスピーカーやアンプが家のものとステレオサウンド試聴室のものとが同じでないことであった。しかし、いかに条件がちがっていても、ロミー・シュナイダーとうちの嫁はんの目鼻だちのわずかとはいいがたいちがいは充分にききわけられた。

もっともちがっていたのは、言葉として適当かどうかはわからないが、情報の精度のように思われた。このソニーのCDP-R10+DAS-R10のきかせてくれる音は、それらしい音をそれらしくきかせるということをこえたところで、キリッと、まっすぐひびいていた。きっと、このような、しっかりした音は、思いつきや小手先のやりくりによってではなく、技術的に正攻法で攻められたところでのみ可能になるものであろう、と思ったりもした。

CDのための、このような高度の性能をそなえた再生機器ともなれば、斯く斯くしかじかのソースではどうきこえたとか、こうきこえたとかいった感じで語ろうとしても、徒労に終るにちがいない。もし、かりに、ききてと音楽との間に介在することをいさぎよしとせず、まるで透明人間のように姿を消して、その機器へのききての意識を無にできることが再生装置の理想と考えれば、ソニーのCDP-R10+DAS-R10は、その理想に限りなく近づいている。

そう考えると、CDP-R10+DAS-R10をロミー・シュナイダーとみなしたぼくのたとえは、見当はずれのものになる。ロミー・シュナイダーは、どんなつまらない映画にでても、強烈に自己の存在をアピールできた女優だった。したがって、ここでのロミー・シュナイダーのたとえは、ぼくの魅了されかたの度合を表明するだけのものと、ご理解いただきたい。ききてと音楽との間で自己主張しないということでは、むしろ、ソニーのCDP-R10+DAS-R10はロミー・シュナイダーの対極に位置していた。

ちなみに、全四機種をきき終えた後、ぼくは、わがままをいって、編集部の若者たちの手をわずらわせ、ソニーのCDP-R10+DAS-R10を、もう一度きかせてもらわずにいられなかった。そのことからも、おわかりいただけると思うが、今回、きかせてもらった四機種のうちでぼくがもっとも心を動かされたのは、ソニーのCDP-R10+DAS-R10だった。

ついできいたのはワディアのWADIA7+WADIA9だった。これにもまた、大いに驚かされた。ぼくの驚きを率直にいうとすれば、CDの再生機器は、すでにここまでいっているのか、と思ってのものだった。しかし、同時に、ぼくは、マ・ノン・トロッポ!(しかし、はなはだしくなくの意)と呟かないではいられなかった。

情報の精度の高さということになれば、これもまた、かなりのところまでいっているのは、ぼくの耳にもわかった。ただ、ここできける音には、情報が整理されすぎたため、とみるべきか、整然としたひびきが若干冷たく感じられた。曖昧さをなくそうとするあまり、角を矯めて牛を殺してはいないかな、と思ったりもした。

おそらく、このワディアのWADIA7+WADIA9のきかせる音についてのききての評価は大きくわかれるにちがいない。ぼく自身も、ここできける音を前に、冷静ではいられず、心がむれた。これが、もし、数年前だったら、と思ったからである。

音に対して保守的になってはならないと、日頃、自分をいましめてはいる。音に対して保守的になったが最後、ききては歯止めを失い、懐古の沼に沈んだあげく、昔はよかった風の老いのくりごとをくりかえしはじめる。ひとたびサビついてしまった感覚は修復不能である。積極果敢に新しい音とふれあっていかないと、日に日に前進のエネルギーが不足していく。しかし、以前であれば、ぐらときて、そのまま突進していたかもしれない、このワディアのきかせる新時代の音を前に、今、ぼくは戸惑っている。お恥ずかしいことである。

明晰さということでいえば、これは、ぼくがいまだかって耳にしたことのない明晰な音である。ここで耳にした音には、さしずめ、超人的な頭脳の持主が、消しゴムを使った痕跡さえ残さず、ものの見事に解いた方程式のような感じが或る。このような曖昧さを微塵も残さない音が、ぼくは、もともと嫌いではない。しかし、やはり、どうしても、マ・ノン・トロッポ! と呟かないではいられなかった。

ただ、そのようなワディアのWADIA7+WADIA9のきかせる音についての感想は、あくまでもぼくのきわめて個人的なものでしかないので、ご興味のある方は、どこかで、なんとか機会をみつけられて、このユニークな音とふれあわれることをおすすめする。もしかすると、ご自身のオーディオ感の根底をゆさぶられるような思いをなさらないとも限らない。それだけの、独特の力をそなえている、このワディアの音である。

マークレビンソンのNo.31L+No.30Lを最後にきいた。これは以前にもきいたことがある。したがって、「どうも、お久しぶり」、といった感じできき始めることができた。ここで耳にする音は、音の性格として、ワディアのWADIA7+WADIA9のきかせてくれる音の対極にある。

もし、ワディアのWADIA7+WADIA9のきかせてくれる音がエゴン・シーレ描くところの痩せた美少女にたとえられるのであれば、マークレビンソンのNo.31L+No.30Lのきかせてくれるのはグスタフ・クリムトの描く豊潤な美女であろう。この、個々の音を、ぐっとおしだしてくる、たっぷりとしたひびきっぷりは見事の一語につきる。このマークレビンソンをしばらくきいた後に、ソニーをあらためてききなおしたら、けっして痩せすぎとはいいがたいロミー・シュナイダーがひどくスリムに感じられた。

充分に繊細であり、鋭敏でもあって、そのうえ、腰のすわった、肉づきのいい音をきかせてくれるのが、このマークレビンソンである。粗衣身で、これは、いかに過酷なききての求めであろうと、十全にこたえられる機器というべきであろう。このような音を耳にすると、CDはどうも音が薄っぺらで、といったような、しばしば耳にする、表面的なところでのCD批判のよりどころが、どうしたって、ぼけてくる。

いくぶん逆説的にきこえてしまうのかもしれないが、このCDの強みを最大限いかしきった機器できける音は、さまざまなCDプレーヤーのきかせてくれる音のなかで、もっとも非CD的な音である、といえなくもない。この力にみちた、弾力にとむ音は、たぶん、最高級のアナログディスクプレーヤーできける音と較べても、いささかの遜色もないはずである。まことに見事な、表現力にとんだ、恰幅のいい音である。

ただ、畏敬しつつも、身近に感じることのできない音が或る。そのあたりが模範回答のないオーディオの、オーディオならではの面白いところというべきかもしれない。ぼくにとって、マークレビンソンのNo.31L+No.30Lのきかせてくれる音が、畏敬しながらも、自分からは離れたところにある音のようである。グスタフ・クリムトの描く豊満な美女に対する憧れは充分にあるが、そのタイプの音となると、かならずしもぼくのものではない、と思ってしまう。

絶世の美女四人とのステレオサウンド試聴室での、しばしばの団欒は、スリリングでもあり、まことに楽しかった。ステレオサウンド試聴室につどったロロやドド、ジュジュやマルゴたちのチャーミングな容姿や物腰、それに体温を、ダニロよろしく思い出しているうちに、アンプもあたたまってきたようである。

いささかの後ろめたさと不安を胸に、ぼくスチューダーのA730のスタートボタンをおした。あたりまえのことながら、日頃なじんでいた音がきこえてきた。ぼくは、なれない外国語に苦労しつつ一人であちこち旅してきて、やっとのことで帰りつき、「お疲れさま」、とやさしく声をかけられたときのような気持になり、なぜか、ほろっとした。そして、同時に、安堵の溜息をつかずにいられなかった。

ステレオサウンド試聴室で出会ったロロやドド、ジュジュやマルゴたちは、たしかに、今、ぼくの使っているスチューダーA730+ワディア2000SHのいたらなさに気づかせた。最新のCD再生機器の性能が、ここのところにきて大きく向上したのは否定しようのない事実である。その意味で、M1の、「このところにきて、CDプレーヤーが新しい局面をむかえていましてね」、といった言葉は正しかった。

以前であれば、このような状況を目のあたりにすれば、前後の見さかいもなく、飛石づたいに、あっちにふらふら、っこちにふらふらするような感じで放蕩をかさねられたのかもしれなかった。しかし、今は、よほどうちの嫁はんに惚れ込んでしまっているためかどうか、どうやら、ここしばらくは、ロミー・シュナイダーのことが原因の別れ話をしないでもすませそうに思え、ほっとしつつも、ちょっと寂しい気もしている。

それにしても、「お前、第屏風か?」、と呟いたぼくに答えるかのように、A730が恥じらいつつうなずいたのは、あれは幻影だったのか?

最近のコメント