マイクロの広告

(スイングジャーナル 1973年5月号掲載)

マイクロ

トリオ LS-400

岩崎千明

スイングジャーナル 5月号(1973年4月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

この数ヶ月、雑誌の広告におけるトリオの紙面はスピーカー・システムの眼を奪うような予告をクローズ・アップしてきた。その話題のスピーカー・システムが遂に登場した。LS400である。

30cmウーハーと、12cmスコーカーに流行のソフト・ドームを配した3ウェイのブックシェルフ型システムで、その点からはオーソドックスな、ごくありきたりの最新型システム以上のものではない。ただ、このシステムの唯一の特長は、予告広告においてすでに宣伝されているとおり、ランバーコアと呼ぷ前面バッフル板で、細い角棒をならべて構成した新しいバッフル板にある。従来、使われているホモゲンの硬質型であるチップボードや合板のもつ生産性、均一性と、マニアの間でいわれる高い天然木の単板との、両方の特長を合せ待った新材料の採用が大きな特長をなしている。

この種の板は、すでにカウンターの材料などを中心に建築材料としてはありふれたものだが、これを音響材料としたところに着眼の艮さを感じる。

皮肉な見方をすれば、最近の異常な材木の値上りが招いた、苦肉の策ととられるかもしれない。しかし、このようなマイナスの原因もプラスの方向へ導くきっかけにしている努力を大いに買いたいのである。

ランバーコアは、単板の良さに均質性と量産性を加えた現実の形として納得のいく材料であることは、まぎれもない事実だからだ。

この種の新材料は、しかし、今までにスピーカー・ボックスとして少なくとも一度も使われたことがなかっただけにこれをいかすことは、また大きな試みと努力の積重ねを経ずしては達せられるわけはないであろう。

それを裏づけるようなことが、このスピーカーの完成間近にさえも開発途上でおきたという。それは補強棧の形と位置を、従来の常識から変えた形を行ったときに、中音の大きな変化として経験されたと聞く。これを私に教えてくれた開発担当者のN氏は、彼自身がテナーを吹く熱烈なジャズ・ファンであった。もっともこれは、かなりあとになって、私自身が偶然にも知ったことである。そのジャズ・ファンとしての耳が、中音の変化を敏感に感じとって、どの方向に試作スピーカーの音の作り方を決定するかに大きな役割を果したことに間違いない。

このLS400、担当者自身が熱心なジャズ・ファンであるためなのか、スイング・ジャーナル試聴室でトリオのスピーカー・システムにかつてなかったほど朗々とより鳴り、ソロのアドリブの実にリアルな音像再生は、今まで私がトリオのスピーカー・システムに対して抱いていたイメージを一変させた。品が良く、特にクラシックの繊細な再現は得意だが、ジャズのような激しい迫力の再生は苦手のはずであった前のトリオのサウンドのイメージは、LS400によって、私の脳の中から吹きとんでしまった。

付言するならば、このLS400をかくも立派に鳴らしたのは、これもトリオの新型アンプであるハイ・アタックの最上位機種KA8004であった。KA8004は、市場に出て以来数ヶ月、その評価も上乗で、ここに改めてふれるまでもないが、力強いサウンドに、驚威的広域と、繊細な解像力とを合わせ持って、現在市場にあるアンプの中でも5指に入る優秀機種だ。

このKA8004で、高解像力の再現を確めたあと、SJ試聴室の新鋭機マッキントッシュの300/300ワットMC2300につなぎ換えたLS400はさらに重低域の迫力と、温みとをそのサウンドにプラスしたのであった。

マッキントッシュ MC2300

菅野沖彦

スイングジャーナル 5月号(1973年4月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

マッキントッシュ、この名前は名実共に世界長高のアンプの代名詞として、オーディオの好きな人々の中では重味のある響きをもって語られている。マッキントッシュはアメリカのニューヨーク州、ビンガムトン(ビングハントンと発音するのは誤り)に本社をもつアンプ中心のオーディオ専門メーカーである。筆者は縁あって同社を何回も訪れるチャンスがあり、マッキントッシュ氏を始め、副社長のガウ氏、技術担当重役のコーダーマン氏などと親しくしているが、比較的小規模の同社が真に高級品のメーカーとして卓抜の技術とクラフトマンシップ、そして独自の経営理念にもとずいて益々ならぬ努力の結果、現在の地位を築いたことをよく知っている。

マッキントッシュのアンプは、あらゆる点から見て優れたものをもっているが、だからといって全ての点で、現在のオーディオ技術の頂点に立つ最新のテクノロジーと、完壁な高級パーツによる仕上げであるとは断言できない。むしろ、そのアンプの回路構成には頑固なほど古い思想が入りこんでいるし、必ずしも最高のパーツの集積ともいえない。しかし、一つの商品として、絶対の信念の結びついたまとめの巧みさ、それは同社が標榜する高度の信頼度と、それを裏づける保証、最高級品として、それを持つ人の満足感を十分に満し得る製品としてのバランスと完成度の高さである。

同社の現役製品としてはプリ・アンプのC28、パワー・アンプのMC2105が高級アンプの最高峰で、アウトプット・トランスを持つTrアンプというユニークなパワー・ステージの特長は、音質の面でも如何なく独特な風格と、優れた特性を誇っているのだが、ここに紹介するMC2300という製品は、その上をいく、むしろ特殊といってもいい、超高級品である。MC2300というアンプは、300W×300W(RMS)のパワー・アンプで、このパワーは、アウトプット・トランスがあるので、いかなる負荷インピーダンスにおいても、保証されている。混変調歪はフル・パワー時において20Hz〜20kHzにわたって0・25%以下、F特は同条件で20Hz〜20kHzにわたり+0、−0・5dB以下の範囲におさまり、ダンピング・ファクターは8Ω負荷時で14、入力電圧は0・5Vの感度をもっている。このアンプは管球式のモノーラル・アンプMC3500というアンプの発展型であって、これをTr化し、ステレオ・アンプとしてまとめたものと考えられる。シャーシやパネルのデザインも共通のイメージで、内容にふさわしい桁はずれに豪華なラボラトリー・スタイルである。

なにしろ、300W×300Wという大出カアンプであるから、その音質は、デリカシーや透明感といった繊細な見方からしたら期待出来ないのではないかと思われるかもしれないし、事実、大パワー・アンプにはそうしたものが少くないのだが、このMC2300を実際に使ってみて、それが全くの危惧であったことがわかった。このアンプの音は、小出力時にも、大出力時にも、従来のアンプのイメージをひっくり返す余裕のある堂々たる響きの中に、充分なデリカシーをもった再現が聞かれる。残留ノイズがやや大きいが、これはマッキンのパワー・アンプに共通の欠点。とにかく、これで聞くと、あと他のアンプで聞くのが嫌になるといっても過言ではない次元のちがいとでもいったものが感じられ、音像の一つ一つが生き生きと浮き上がり、深みと奥行が再現されるのであった。

アクエリアス・ブルーのイリュミネイションに照らされた大型の二個のピーク・レベル・メーターをもったパネルの迫力、130ポンドという一人では持ち上らない重量、すべてのイメージがアンプという概念を変えさせるような超弩級のアンプ、MC2300はハイ・パワー・アンプの現時点における最高峰といってよいだろう。価格も当然、凄く高価だが、それを払うことができる入にとって、その気になれば、これだけのアンプが存在するということは幸せなことに違いない。勿論本来はマッキントッシュでも、これをラボラトリー・ユースとして考えていて、カッティング・ヘッドのドライヴ、スタジオのモニター・ドライヴなど、プロフェッショナル・エクイプメントであることはいうまでもないが……。マニアなら一生のうちに、このぐらいのアンプを持ちたいと憶がれるのも私だけではあるまい。

パイオニア MU-3000

サンスイ SP-707J, SP-505J

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1974年3月発行)

「AUDIO IN ACTION SP-505J、707Jのシステム・アップ」より

SJ試聴室に、山水JBLのシステムSP707J、505Jそれに新しいJBLのシステムL88プラスがずらりと勢揃いする。その様はまさにJBL艦隊ともいうべきか、戦艦707J、巡洋艦505J、駆逐艦L88プラスと威風堂々と他の居並ぶシステムを圧倒し去る。この山水JBLのシステムが高音ユニットを加えることによって、どれほどグレード・アップするかを確かめ試聴する目的で一堂に会したわけだ。

これらのシステムSP505J、707Jは、発売された状態では、それぞれ30cmと38cmのフルレンジが箱に収まった形だが、トゥイーターを加えることにより数段高いグレードに向上し、名実ともに世界最高のシステムと成長し得る。

こうした大いなる可能性こそ、これらのシステムの大きな魅力と源となっているのだが、そのためこのシステムの愛用者や購入予定を願う多くのファンから、いかなる道が最もよいのかという質問がSJ編集部へ発売以来あとをたたずに来ている。そこで今月は、これを読者に代って試みよう。

まず、SP505J、価格88、000円。JBL・D123、30cmフルレンジが中型のフロアータイプのチューンド・ダクト型エンクロージュアに収められている。

D123はJBLサウンドの発足以来ごく初期から戦列にあり帯域の広いことでは定評のあるフルレンジだ。低い低音限界周波数とアルミ・ダイアフラムから輻射される鮮麗な高音域はJBL特有の高能率のもとに迫力にみちたスムースな再生を可能にする。

SP505Jは、高音用ユニットとしてLE20、075、175DLHの3つの中から選べるが、組み合わせるべきネットワークはそれぞれちがってLE20はLX2、075はN2400、175DLHはLX10と組み合わせることが考えられる。

価格は、それぞれの組合せで大きく違いLE20(20、100円)+LX2(14、000円)、075(38、200円)+N2400(15、600円)、175DLH(82、000円)+LX10(10、200)となるからどれを選ぶかフトコロと相談をして可能性の近いものをねらうことになるが音の方もかなりの違いを見せ、結論からいうと刺激的な音をさけるのなら、LE20、ハードなジャズ・サウンドをねらうなら無理をしてでもLE175DLHをねらうべきだろう。つまり、本誌の読者なら少々がまんをしてでも将来175DLHを加えることを、ぜひ薦める。

●LE20とLX2を組み合わせる場合

JBLの山雨度は実に不思議で使うものの好みの音を「自由」に出してくれる。LE20との組合せの場合、ソフトな品のよい迫力が、その特徴だ。繊細感に満ちたクリアーな再生ぶりはまさに万能なシステムというべきで、クラシックのチェンバロのタッチからコーラスのウォームなハーモニーまでニュアンス豊かに再現する。しかも、ジャズの力強いソロにも際立った鮮麗さでみごとにこなしてくれる。ロリンズ・オン・インパルスのシンバルが少々薄い感じとなるが、タッチの鮮かさはやはりJBL以外の何ものでもない。全体にバランスよく、完成された2ウェイ・システムが得られる。

●075とN2400を組み合わせる場合

これは075の高能率な高音が、ちょっとD123のサウンドと遊離してしまう感じがあって、鮮烈なタッチのシンバルだけが浮いてしまう。D123のバスレフレックスの組合せから得られる深々とした低音がLE20の場合みごとに引き立て合うのに、075では、その特徴が075のよさを相殺してしまう感じなのだ。ピアノの高音のタッチがキラキラしすぎるし、ミッキー・ロッカーのシンバルワークだけが、ややきつくなる感じ。075はかなりレベルをおさえて用いるべきだが、そうなるとLE20とかわりばえがしなくなる。

●175DLHとLX10を組み合わせる場合

なにしろ、ロリンズのテナーの音までが力強くなって、輝き方が違ってくる感じだ。本田のタッチのすさまじさも175DLHとの組み合わせで俄然、迫力を加えてくるし、何とベースのタッチの立ち上りまで変ってしまう。

まあ結論として、やっぱり175DLHを加えないとジャズ・サウンドの迫力は完全ではないのだ。拡がりと余韻の豊かさが加わるのは、175DLHの指向性のよいためか。

175DLHの場合、高音用とはいってもクロスオーバーが1200hz付近だから、中音まで変ってくるのは、あたり前だが、それにしてもテナーやピアノなど中音はおろかベースからタムタムなど低音のアタックまでがすっかり変わり、D123が見ちがえるように迫力を加えてくる。やはり、ハードなジャズ・ファンだった175DLHをねらうべきだろう。

SP707JはおなじみD130の38cmフルレンジでJBL精神むき出しの強力型ユニットを、これまたJBLならではの大型バック・ロードホーンのエンクロージュアに収めたシステム。元来、C40ハークネスとしてJBLオリジナル製品があったが、72年度よりC40はカタログから姿を消してしまったので、SP707Jの存在意義は大きい。C40のシステムとしてはD130単体と、D130+075の2ウェイ、D130A+175DLHの2ウェイの3通りが選べたが、日本のファンの間では後者がよく知られている。価格176、000円は決して安くはないがJBLオリジナル製品から比べれば安いものだ。

組み合わせるべき高音用ユニットとしては、075、LE175DLH、LE85ユニット・プラスHL91ホーン・レンズの3通りがある。さらに、それぞれユニットをダブらせて用い、クロスオーバーをかえて3ウェイにすることをメーカーでは言っているが、まずその必要はないと結論してもよかろう。つまり、JBLはよほどの音響エネルギーを必要とする場合でない限り、ホールや劇場などを除いては3ウェイの必要性はないと言ってよかろう。

さて、それぞれのユニットの試聴結果は、投ずる費用に応じてハッキリとグレードの高さを知らされ、どれもがD130単体の場合に比べて、格段と向上する。一段とではなく、格段とだ、つまり、SP707Jはこのままの状態ではなく、上記の3種のユニットのどれかを選んだ2ウェイとして初めて完全なシステムとなると言いきってもよい。それも世界最高級のシステムに。フトコロと相談して、075との2ウェイにするのもよい。ゆとりがあれば是非ともLE85+HL91をねらうべきであるのは当然だ。

075とN7000が38、200円+16、700円。LE175DLH+N1200は82、000円+26、800円。LE85+HL91とLえっ苦5は83、000円+23、200円+41、500と価格は段階的に大きくステップ・アップするが、その差が音の上にもハッキリと表われてくるのだから言うべきところがない。

●075とN7000を組み合わせた場合

これが意外にいい。SP505Jでは何かどぎつくさえ感じられた075が、707Jとの組合せでは俄然生き返ったように鮮明な再生をかってくれる。さわやかささえ感じる。のびっきった高音はアウト・バックのエルビンのシンバルのさえたタッチを、軽やかに鳴らす。707Jの音の深さが一段と加わり、力強い低音がアタックでとぎすまされてくる。特に音場感の音の拡がりが部屋の大きさをふたまわりも拡げてしまうのには驚かされる。

JBLの怖じナル003システムはD130と同じ075をN2400と組み合わせされているが、この組合せを試みたところ、中域の厚さが確かに増し、ロリンズのテナーは豪快さを加えるが、シンバルの澄んだ感じがやや失われるのを知った。どちらをとるかは聴き手の好みによるが、オリジナルの003システムの場合のN2400ではなく、7000HzのクロスオーバーのN7000を指定したメーカー側の配慮も、また充分うなずけるものであるのは興味深い事実だ。

175DLHこそ、D130とならぶJBLの最高傑作であると20年前から信じ続けているのを、ここでもやはり裏付けされたようだ。175DLHはD130の中音から低音まですっかりと生き返らせ、現代的なパーカッシブなジャズ・サウンドにみなぎらせ、鮮烈華麗にして品位の高い迫力をもってあらゆる楽器を再生してくれる。

アウト・バックのエアート・モレイラのたたき出す複雑なパーカッションは大きなスケールで試聴室の空気をふるわせる。特に、バスター・ウイリアムスのベースのプレゼンスある響きは、大型の楽器を目前にほうふつさせ、エルビンのドラムスとの織りなすサウンドをみごとに展開してくれる。

●LE85+HL91をLX5と組み合わせた場合

175DLHの場合に比べて音の密度が格段と濃くなり、音のひとつひとつの粒立ちがくっきりと増してくるのはさすが。175DLHに比べ、価格のうえで50%アップになるが、その差は歴然とサウンドに出る。

もし、ゆとりさえあればLE85といいたいが、175DLHとして世界最高のシステムとなり得るのだからLE85は音のぜいたく三昧というところだ。なお、LE85の場合はホーンとデュフューザーが大きく、バックロード・ホーン型エンクロージュアのうえにのせるかたちになる。この場合、ぜひ注意したいのはHL91のホーン・レンズの後方には、、必ず厚板で音が後に逃げるのをふさがなければ完全とはいえない。つまり、ホーンを板につけ、板の前にデュフューザーをつけるべきで、板の大きさはデュフューザーよりひとまわり大きいのが望ましい。メーカーでこの板を作ってくれることを望むところだ。

最後に、JBLオリジナル・システムL88プラスについて、ちょっとふれておこう。好評のL88のグリルを変えた新型であるL88プラスは、M12と呼ばれるキット34、300円を買いたして、3ウェイに改造出来得る。このキットの内容はLE5相当の12cm中音用ユニットと、ネットワークのコンビである。接続はコネクターひとつだけで、88プラスの箱のアダプターをはずしてつけることにより誰にでも出来るが、このエクスパンダー・キットを加えると、音域はまさに拡張された感じで中音のスムースさを加え、バランスが格段と向上して豊麗さをプラスしてくれる。

JBLというブランドのシステムに対する、ジャズ・ファンの期待と信頼は、他のオーディオ・システムに例がないほどである。それを製品の上で、はっきりとこたえたのが、D130であり、D123である。D130のみでアンプの高音を強めた用い方により、D130のシステムは、ジャズ・サウンドのもつ醍醐味を満喫するのにいささかも不満を感じさせない。ましてD123のシステムにおいておやである。アンプの高音を3ステップ上げた状態で、我が家においてただ1本のD130と見破った者は、メーカーのエンジニアを含めまだひとりたりもいない。

それを、さらにオリジナルJBLのサウンドに向上させるのが、この2ウェイ化だ。ひとつ気になるとすれば、D130をベースとしたオリジナル・システムは003と名付けた075を加えたものだけである。

あくまで、オリジナルJBLに忠実ならんとする者にとってはD130うウーファーに使うことを将来ためらう向きもあるかも知れない。あえてというなら、130Aを買い換えなければなるまいが、ジャズの楽器の再現を主力にするならば、D130によりリアルなプレゼンスを認めることは容易であろう。

サンスイ AU-9500

岩崎千明

スイングジャーナル 2月号(1973年2月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

サンスイがこのところコンポーネントに示す熱っばいまでの意気込みは、すざまじいという言葉で表されるほどの迫力を感じさせる。そうとるのは、決して私一人だけではあるまい。

つい先々月、このSJ選定品としてAU7500が登場したばかりだというのに、今月再びSJ選定品として目白押しの新製品の中から、再びサンスイのアンプが紹介されることになった。AU9500である。

この新製品、ごらんの通り風格も堂々たる貫禄であるし、価格もまた、10万を軽く越すという、最近のデラックス志向の強いステレオ・パーツの中にあっても、ひときわ目立つ超豪華型だ。

まさに国産アリメイン・アンプ中の最高レベルを狙ったとみられる新製品なのだ。

「実はさきにAU7500のときに同時に発表すべきだったのですがこれだけの高級機になりますと、社内でもいろいろな形で検討を加えられ例えば発表時期もSP707Jと同時発表という形をとることになったわけです」とメーカー側のいいわけ。

JBLの38センチ・フルレンジのD130をユニットとしたバックロードホーンのエンクロージュアに収めた新製品がSP707J。この国産随一を狙った豪華スピーカー・システムと同時にデビューさせたことは、このコンビで、ライバルを一挙に圧倒し去ろうという、いかにも専門メーか−らしい冴えをみせた憎いテクニックとみた。

AU9500のうわさは、しかし、すでに7500発表当時からささやかれていた。それが現実となって、眼のあたりに接してみるとき、かつて、その昔、山水がAU111を市場にデビューした当時のことを思わずにはいられない。

AU111は、旧いオーディオ・マニアなら、その存在は、アンプの最終目標として長く君臨していたことを知ろう。6L6GCのプッシュプルを最終段とした45/45ワットという当時の最強力管球プリ・メイン・アンプであった。

ハイパワーなるが故の大型出力トランスを2個に加え、その電源をまかなうべき馬鹿でかいパワー・トランスは巨大なる図体を余儀なくし、家庭用アンプというにはほど違いヘビー・ウエイトぶりは、脚に金属椅子と同じキャスターを取りつけるさわぎで、しかも、わずかな移動も、これに頼らざるを得ないという、万事常識はずれの強力型重量級アンプであった。

家庭用として、45ワットはおろか100ワットさえ登場する今日、その中にあっても今日の新製品AU9500の大きさと重量は、やはり特筆に催するほどだ。

これというのも、今日のサンスイのアンプが、すべて、カタログ表示であるフル・パワーを20〜20Kヘルツという音声帯域内全帯にわたって、保証するという、ぜいたくさから、きている。しかも、この規格値は、なんと驚くべきことに、ひずみ0・1%においての値なのである。

歪0・1%という値は、かつて英国リークのアンプの表カンバンだった。しかし、実際には、0・1%歪は、1000ヘルツにおいての場合でのみだ。音声帯域全帯に対するものではない。

マッキントッシュのアンプさえもこの全音声帯域内での歪率に対しては、0.3%を示すに過ぎない。

しかし、山水のアンプでは、この0・1%歪をギャランティーしようという。まさに、おどろきの他ない。

これを実現するためにはパーツを選び最新の回路技術に加え、今まで見過されていた多くの部分を再開発しなければならなかったという。かつて、303シリーズで、0・3%歪を実現したサンスイは、0・1%歪に挑んでコンポーネントの製品化を実現したのである。

いうはやすく、実現至難な0・1%歪。現実の市販品でこのクラスのカタログ・データは、少ないわけではないが市販製品をチェックすれば、カタログとは足もとにも及ばぬのが普通だ。サンスイの堅実な努力は、しかし着々と成果を上げているのである。

JBLにコンシューマー用アンプのなくなった現在、このサンスイ・ブランドの高級アンプ群は、JBLシステムを鳴らすにはかけがえのない存在となるわけだが、それに応えるかのようにAU9500のサウンドは、かつての名器、SA660と相通ずるものを感じさせる。低域の底知れぬ力強い迫力がそれだし、中高域のこの上ない充実したサウンドは、JBLアンプのそれに一段と透明度を加えたともいいたい。

JBLファンにとってこのアンプの出現は限りない信頼感を加えた大きな標的ともなるに違いない。

ブラウン LV1020

菅野沖彦

スイングジャーナル 3月号(1973年2月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

ブラウン社といえば、日本ではオーディオのイメージは全くなかった。もっとも強いイメージが電気カミソリ、ファンやラジオ程度がせいぜいというところだったろう。しかし、昨年のオーディオ・フェアに行かれた人なら、そこに展示された同社の数々のコンポーネント・システムに一朝一夕にはできない質の高さと風格を認められたにちがいない。私自身も不勉強ながら、ブラウンがこれほどオーディオ製品に力をもっている会社だとは知らなかったのである。聞くところによるとブラウン社は1921年にマックス・ブラウンというエンジニアによって創立されたそうだから、すでに過半世紀の歴史をもつ会社であり、ラジオ、オーディオ製品にも1923年から手をつけているという本格派なのである。今まで私が知っていたのは、日本でいえばアンサンブル型という装置であって、アメリカのゼニスやウェスティングハウスのような広く家庭用の電蓄にしか興味をもたない会社だと思っていたのである。

総合家電メーカーとしてのブラウン社の現在の規模は国際的であるから、その製品にマニア・ライクな要素を求められるとは思っていなかった。しかし、偶然の機会に同社のスピーカー・システム一連の製品を聴き、テレコやアンプをいじることができた時から、私のそうしたイメージはすっかり改められてしまったのである。アンプはステレオ・レシーバーと、チューナー・プリで、日本の実状には合わないが、スピーカーの音を聞いて、すっかりほれこんでしまった。

ブラウンのスピーカーは、コンパクトなL420/1、L500/1や薄型のL310,L480/1、L550、そして、中型のL620、L710、やや大型のL810、そして今回選定新製品としたLV1020などとヴァリエーションが豊富だが、いずれも共通のデザイン・ポリシーとサウンド・ポリシーに貫かれている点が特に印象的である。仕上げはすべてウォルナットとホワイトの二種類が用意され、前面グリルはエロクサイド処理アルミニュームのパンチング・メタルである。きわめて精緻な密閉型エンクロージュアに優れたユニットが巧みに組み合わされているが、基本的には最近のヨーロッパ系のスピーカー・システムが多く採用しているドーム・スコーカー(トゥイーター)とコーン・ウーハーのマルチ・ウェイを採用している。スキャン・ダイナ、フェログラフ、ヘコー、などヨーロッパ系のスピーカーのもつサウンドは日本でも好評で、明解な音像のたたずまいと広い帯域特性のもつ豊かなソノリティにどこか共通した魅力を感じるが、中でもこのブラウンの製品は強い印象を受けた。ソフト・ドームとしてはやや荒目のシャープな音像再現がぴりっと引締りながら、朗々とした音場を再現するのである。

LV1020は中でも最高級の特殊なシステムであって30cmウーハー、5cmスコーカー、2・5cmトゥイーターの3ウェイを3台のパワー・アンプでドライブするマルチ・チャンネル・システムなのである。ウーハー用40W、スコーカー用20W、トゥイーター用15Wのアンプがエレクトロニクス・デバイダーを通して帯域分割されたシグナルで各ユニットをダイレクト・ドライブしている。K+Hがスタジオ用モニターとしてこの方式を採用していたが、ブラウン社でもこれはプロフェッショナル・システムとうたっている。このスピーカーを使うには本来は同社のCE1020というチューナー・プリが用意されている。しかし勿論、ディン(DIN)・ピン・プラグの変換コードと電源の特殊コンセントの対策さえおこなえば、どんなプリ・アンプと組み合わせても使えるわけで入力感度は0・25〜1・5Vという一般的なライン・レベルに設計されている。

とかく苦手ときれているソフト・ドームのパルシヴな波形への応答、物性からくるハードな切れ味もそれほど不満はなくシンバルのアタックも実感が出る。グラマスで締切った低音はブラウンの一連のシステムに共通で、このシステム以外はほとんど2個のウーハーを使っていることをみても低音の充実感に同社のサウンド・ポリシーがあることがわかる。音楽的な充実感はここからくる。音楽の美しさの基盤は低音にある。難をいえば、マグネット装着のアルミのグリルの汚れが目立ったり、凹凸が目立つのと、大振幅時にびりつきを起す場合があったことだ。グリルはともかくエンタロージュア面との接触部分はダンプしたソフトな材料を使うべきであろう。

パイオニア CS-R30

岩崎千明

スイングジャーナル 2月号(1973年1月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

日本の代表的スピーカー・メーカーとしての実績こそ、その本来のキャリアーであり肩書きでもあるパイオニアはその名誉と誇りを賭けて、この一年間強力な布陣をガッチリと固めた。

そのピークに位置するのがCS3000であり、そのピラミッド型の需要層に対して分厚い中腹を狙うのがRシリーズと名付けられた新シリーズである。

しかもこのRシリーズ、狙いを若いジャズ、ロック・フアンに合わせた点も注目せねばならぬ所だ。

スピーカー・メーカーとしての貫禄をシステムのワイド・ヴァリエーション化という強力な手段で見せることに積極的姿勢をとったパイオニアの、新らたに獲得されるべき若いファンのためのスピーカーは、Rシリーズという名の通りに、まったくイメージを異にしたニュー・サウンドである。

パイオニアのシステムに共通する技術は、まず第1にARのアコースティック・サスペンジョンに匹敵する「密閉箱と、超低f0(エフゼロ)ウーファーの組合せ」、第2には、ドームラジエターに代表される中高域の超ワイド指向性だ。

Rシリーズにおいては、この2つの技術は大きく転換した。転換ではなく、前進というべきか。第1の密閉箱は、チューンド・ダクト型と呼ばれる変形バスレフレックス型になり、米JBLのランサー・シリーズと同じ方式となった。これによって、従来の低域限界は一段と重低域にまで拡大され、深々とした低音は、たっぷりとエネルギーを満たして、音のスケールを加えることになった。

Rシリーズのもうひとつの特長はブックシェルフながら中音、高音にホーンを採用することを一応の前提とし、しかも指向性の点でも十分な配慮をしている。

というのはホーンの唯一の欠点である指向性を、マルチセラー・ホーンによって大幅に改善した中音用を用いたR70。高音用はホーン開口を極小化して高域までも指向性を改善している。

つまり、Rシリーズの狙うものは、国産サウンドからの脱皮であり、今後増えるに違いない脱国産ミュージックのファンのためのサウンドなのだ。

ジャズやロックの強烈なエネルギーを、楽器のサウンドそのものを生々しい形で再現しようと志ざす若い音楽ファン、オーディオ・マニアのサウンド指向が、従来の国産スピーカーの頭脳的サウンド・パターン、品の良い繊細な音作りと路線と異にするものであり、それをはっきりと意鼓したポジションにRシリーズの存在意義があるのだ。

CS−R70がずばり、これに応えるシステムとしてそびえ立つピークであればR50はその隣りに位置する副峰であり、そのために中音ホーンこそ用いていないが、コーン型としR70より品をよく従来の音作りに近いながらRシリーズと呼ばれるにふさわしい音を意識したサウンド・パターンである。

さらに、R70と対称的位置に接しているのがR30である。

R30はR70直系の音作りで、聴きやすさはやや小型ながら一段とポピュラー向きともいえる。

つまり、若い初級的ジャズ・ファンにとってはRシリーズ中もっとも抵抗なく受け入れられるもので、しかも、従来のあらゆるパイオニアのシステムにもまして、迫力と鮮麗さとを加えていることを知るべきだ。

しばしば「ジャズ向き」という呼び方に区別されるスピーカーを聴くと、その多くは、高音にぎらぎらときらめく独特のサウンドがそのままではクラシック音楽を聴くには耐えられないのが普通だ。むろん、こうしたスピーカーが決して「優れた」スピーカーでもなければ、誰にも推められるものでもないのはいうまでもない。

しかし、パイオニアの創ったRシリーズのシステムは、さすがにこうした負い目は探しても見当らぬ。特にR30は、Rシリーズ中、もっとも買いやすい価格でしかも初歩的マニアにもその良さを知ってもらえるのは嬉しい。クラシックにも適応性を示すR50の良さにもまして、また本格的なエネルギー再現派のR70にもまして、R30が推められる第一の理由はこの辺にあるといえよう。

アカイ GXC-46D

菅野沖彦

スイングジャーナル 2月号(1973年1月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

磁気テープというものはなかなか厄介なもので、S/Nをよくしようとして、高いレベルで録音すると歪が増える。その歪を警戒して録音レベルを下げるとテープ・ヒスが目立って不快な思いをするというわけだ。だから、現在のテープの改良のポイントは、より少いヒス・ノイズ、より広いダイナミック・レンジということで各メーカーが苦労している。録音レベルを高くとった時の歪は、まず高音域から現れる。あきらかに飽和して音が汚れるとまではいかなくても、高域が荒くすさんだ音になったり、充分高い音までのびきらなかったりという現象はよく起きるものだ。日頃、録音の話しで、テープと機器の限界をよく把んで、ギリギリ高いレベルで録音をとることがS/Nのよい優れた録音をとるコツである…という表現を私はよく使っているが、それはこの辺の難しさをいっているのである。最近のテープはダイナミック・レンジか広くなっているので、基準レベル・セット、(テレコの0VUと一応考えてよい)に押えることは無難だが、それより高く録音することも可能である。しかし、一方、1kHzでは0VUでなんら差支えはないが、10kHzでは歪みを発生するというテープもあることも事実なのである。特にカセットのようにオープン・リールより、いろいろな点で制約のあるものの場合は、この現象にはより慎重に当らなければならない。こうしたテープの特質を電子的にコントロールして、録音時の高域のレベルを抑制して歪の少い録音をとれるように考えられた回路がアカイのADRシステムである。これはテープとテープレコーダーの関係を正しく把握したきわめてオーソドックスなアイディアであり、テープのより有効な使い方として高く評価できるものだ。このADR回路の組み込まれたカセット・デッキGXC46Dが今回試用してみた新製品で、その実力は、本誌の選定新製品になる優れたものであることが確認できた。メカニズムは大変スムーズで、ワウ・フラッターは聴感上問題にならないし、操作性も非常によい。プッシュ式のキー・スイッチも軽く確度の高い動作である。早送くり巻きもどしのスピードもこのクラスでは速いほうだし、安全でスムーズだ。録音はラインからだけしか試せなかったが、安定なメカニズムと歪の少いエレクトロニクスのコンビが、現在のカセットの最高水準といってよい高品位の音質を可能にしている。ちょっと気になったのは、再生ライン・アンプのS/Nで、これはもう少しよくしてほしいところ。ドルピー・システムが内蔵されているが、S/Nの聴感上の効果は大きいが音質はこれを使わないほうがかなり優れていた。マイク録音にはリミッターを入れてオーバー・レベルを押えることもできるし、ロー・ノイズとクロームのテープ・セレクターにより、カセット用高性能テープの使いこなしかできる。また、再生時のレベル・コントロールの他、トーン・コントロールまでついていて使用者の使いこなしの多様性に大きな可能性を持っている。

全体のデザインもよくまとめられていて仕上げも悪くはないが、もう一つ手先練された感覚の冴えという点では物足りなさが残る。プッシュ式のコントロールにやたらに色を使っていないのはよいが、録音のキーはやはり明瞭に識別できるようにすべきだと思う。それとAKAIマークのブルーはなにか安っぽさを感じさせるので、もう少しおちついた色に変えた方がいいような気がする。せっかくの良い商品をマークの色だけで安っぽく感じさせてはもったいない。

それはともかく、同社の自慢の単結晶フェライトGXヘッドはとかく疑問の多いフェライト・ヘッドの中で、音質的には最も優れたもので、これは、最近、私が確認したところである。もちろん、このデッキにもこれが使われている。

カセット・デッキはメカニズムが小さく、こみ入っているために故障が多いと怖く。事実、私も二、三そうした体験をしているか、このデッキについては正直なところ、耐久テストはしていないのではっきりしたことはいえない。これだけの性能をもった製品だからメーカーとしてはそうした信頼性に充分気を使ってもらいたいと思う。

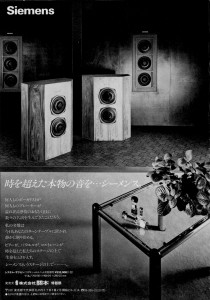

シーメンス Sachsen

パイオニア SA-910

菅野沖彦

スイングジャーナル 1月号(1972年12月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

SA910はパイオニアの最新アンプとして登場したもので、いかにも同社らしい巧みな製品づくりの冴えが感じられるプリ・メイン・アンプである。パイオニアがSAシリーズのアンプをだして、もうずいぶん長い年月を経たが、その間、着実に時代の流れに応じて電気回路の改善、機能の充実、デザインの洗練といった歩みを見せ、このSA910に、それらが集約されたといってもよいだろう。パイオニアというメーカー、まことに好調の波に乗ったメーカーで、国内はもとより海外の市場においても高く評価されているが、それは同社の製品づくりの巧みさと、強力な営業政策のバランスの賜で、よきにつけ、あしきにつけ、オーディオ・マニアや市場の機微に精通したプロ精神が心憎いほどに感じられる。

SA910は、その性能、価格の両面からみて、当然、高級アンプであり、まず、見事な外観の仕上げに目をうばわれる。フロント・フェイスの金属パネルは一見単純なさりげなさであるが、その精緻な加工と仕上げは美しく、エッジのフレイム加工に立体的なイメージが活きて高級感を盛り上げている。ツマミ類やコントロール・レバー類のデザイン、感触も好ましく、確度と適当な味わいがバランスし、アンプいじりの喜びを感じることができる。回路を見ると、最新アンプにふさわしい充実したもので、特に、イコライザー、トーン・コントロール、パワー・ステージという全段にわたって二電源方式、差動回路を採用し、高い安定度を得ている。ピュア・コンプリメンタリー、全段直結というのは現在の日本のメーカーが猫も杓子も採用しているパワー・アンプの回路パターンだが、このアンプでも、差動増巾二段、二ヶ所の定電流負荷回路を採用し、実効出力で、60W+60W(8Ω)のパワーを20Hz〜20KHzにわたって確保、その時の高調波歪率と混変調歪率は0・1%というデータを得ている。イコライザー・アンプを中心としたプリ・アンプにも入念な設計がうかがわれ、余裕のあるダイナミック・レンジと、偏差の少いプレイバック・カーブ、低い歪率と、よく練られた素子の定数決定により、高いクォリティの音質が保証されている。

操作パネルを眺めてみると、いかにもパイオニアらしいマニア気質を知り尽した、いじる楽しみとその必然性がよく考えられた配慮がわかる。特に目につくのは、ユニークなツイン・トーン・コントロール、レベル・セット・ツマミ、三系統のスピーカー出力端子とそのうちの一系統に出力レベル調整がついていることだ。

ツイン・トーン・コントロールは、それぞれ異ったトーン・コントロールを単独あるいは組み合わせて使い、広い適応性と、多様なカーブを作り出すことが出来るもの。よく理解して使わないと難しい面もあるが、このアンプを使おうというほどのマニアにとってはむしろ強力な武器ともなるだろう。

レベル・セット・ツマミは、予じめ−15db、−30dbのプリ・セットをすることによって、ボリュームを微妙に動かす必要もなく小音量時の使用が楽に出来るもの。この他に、別に−20dbのミューティングもついているという少々オーバーな手のこみようである。

スピーカー三系統のうち、一系統に出力レベル調整がついているのはなかなか便利。能率の異るスピーカーの併用には威力を発揮する便利なアクセサリーである。

この他、サブソニック・フィルター、30Hz以下カットのフィルターも適切で使いよいし、プリ・メイン・アンプとして要求されるコントロールは完備している。少々複雑過ぎる観もなくはないか、まさにマニア・ライクな代物だ。細かいことだが、どうも気になったのはトーン・デフィート・レバーの表示で、レバーにONという表示があって、トーンをキャンセルしないポジションにトーン・デフィートという表示があるのがおかしい。よく考えるとどっちがどうなのかわからなくなる。国際商品として、この表示は問題があるのではないだろうか?

音質は力のある、それでいて、透明で柔かなニュアンスをよく再現してくれるもので、60W+60Wの出力は決して大パワーとはいえない現状だが(スピーカーが低能率時代だから)あらゆるスピーカーをこなす最低条件は満たす力を持っていると思う。

良い音とは、良いスピーカーとは?(4)

瀬川冬樹

ステレオサウンド 25号(1972年12月発行)

スピーカーから出る音には、いかなる名文、百万言を尽しても結局、その音を聴かなくては理解できない、また一度でも聴けばそれですべてが氷解するような、そういう性質の音がある。百見一聞に如かず、とは誰がもじったのか、よくも言ったものだと思う。

がしかし、ただ単に聴けば済むといった、そんな底の浅いものではない。

オーディオ・メーカーの主催するレコード・コンサートが、近頃また盛んである。マニアの集いとか対話とかシンポジウムとか、いろいろな名目がついているにしても、つまりは自社の新製品の音を聴いてもらおう、という意図にほかならない。わたくし自身もまたその種の催しに、よく引き出されるが、それで困るのは、小さなホールとか会議室とか講堂などの場所で、おおぜいの人たちを相手にして、ほとんとうに良い音とまではゆかぬまでも、せめて、わたくしの意図するに近い音で鳴らすことが殆ど不可能であるという点である。

*

レコード・コンサートという形式がいつごろ生まれたのかは知らないが、LPレコード以降に話を限れば、昭和26年に雑誌『ディスク』(現在は廃刊)が主催した《ディスク・LPコンサート》がそのはしりといえようか。この年は国産のLPレコードが日本コロムビアから発売された年でもあるが、まだレパートリーも狭かったし、それにも増して盤質も録音も粗悪で、公開の場で鳴らすには貧弱すぎた。だからコンサートはすべて輸入盤に頼っていた。外貨の割当が制限されていた時代、しかも当時の一枚三千円から四千円近い価格は現在の感覚でいえば十倍ぐらいになるだろうか。誰もが入手できるというわけにはゆかず、したがってディスクのコンサートも、誌上で批評の対象になるレコードを実際に読者に聴かせたいという意図から出たのだろうと思う。いまではバロックの通俗名曲の代表になってしまったヴィヴァルディの「四季」を、ミュンヒンガーのロンドン盤で本邦初演したのが、このディスクの第二回のコンサート(読売ホール、昭和26年暮)であった。

これを皮切りに、その後、ブリヂストン美術館の主催(松下秀雄氏=現在のオーディオテクニカ社長)による土曜コンサートや、日本楽器・銀座店によるヤマハLPコンサートが続々と名乗りを上げた。これらのコンサートは、輸入新譜の紹介の場であると同時に、それを再生する最新のオーディオ機器とその技術の発表の場でもあった。富田嘉和氏、岡山好直氏、高城重躬氏らが、それぞれに装置を競い合った時代である。

やがて音楽喫茶ブームが来る。そこでは、上記のコンサートで使われるような、個人では所有できない最高の再生装置が常設され、毎日のプログラムのほかにリクェストに応じ、レコード・ファンのたまり場のような形で全国的に広まっていった。そうしたコンサートや音楽喫茶については、『レコード芸術』誌の3・4・5月号に小史の形ですでにくわしく書いたが、LPの再生装置が単に珍しかったり高価なだけでなく、高度の技術がともなわなくては、それを作ることもまして使いこなしてゆくことも難しかったこの時代に、コンサートと喫茶店の果した役割は大きい。

LP装置も普及して個人で楽に所有できるようになってくると、コンサートの形態はやがてレコード会社が新譜紹介の場を兼ねたコンサート・キャラバンというふうに変ってゆく。しかし、すぐにFMの時代が来る。ステレオ放送がはじまり、FMが誰でも聴けるようになると、新譜を聴きにわざわざ遠い会場に集まる人は減ってしまう。コンサートという形が意味をなさなくなる。

レコードの新譜はそうして放送でも聴けるようになるが、再生装置の音質は放送では聴けない。カートリッジの聴きくらべという番組は組めても、アンプやスピーカーの聴きくらべは放送電波には乗るわけがない。そこが、オーディオ・メーカーや販売店でコンサート開催する理由になっている。会場にはいろいろなスピーカーやアンプが置かれ、スイッチで切り換えたり接ぎかえたりして音を聴きくらべる。その場に居合わせた人たちは、確かに自分耳で音を比較したという安心感で帰途につくかもしれない。しかしわたしくは、そういう場所で聴きくらべた音、あるいはまた販売店やショールームの店頭で聴きくらべた音が、そパーツの音だと想うのは誤りだと言いたい。一歩譲っても、そういう場所で聴きくらべた音は、自宅で、最良の状態にセットしたときの音は殆ど別ものだと言いたい。それぐらいのことは、ほんの少しオーディオで道楽した人たちの常識かもしれないが、単に部屋の広さが違うとか音響特性が違うとか、部屋が変れば音が変るなどというよく知られた話をわさわざしたいのではなく、実はもう少し先のことを言いたいのである。

*

ラックスのオーディオ・サルーンという催しが、一部の愛好家のあいだで知られている。毎土曜日の午後と、それに毎月一回夜間に開催されるこのサルーンのメーカー色が全然無く、ラックスの悪口を平気で言え、またその悪口を平気で聞き入れてもらえる気安さがあるのでわたくしも楽しくつきあっているが、ここ二年あまり、ほとんど毎月一回ずつ担当している集まりで、いままで、自分のほんとうに気に入った音を鳴らした記憶が無い。もよう推しのほとんどはアルテックのA5で鳴らすのだが、そしてわたくしの担当のときはスピーカーのバランスをいじり配置を変えトーンコントロールを大幅に調整して、係のT氏に言わせればふだんのA5とは似ても似つかない音に変えてしまうのだそうだが、そこまで調整してみても所詮アルテックはアルテック、わたしの出したい音とは別の音でしか、鳴ってくれない。しかもここで鳴らすことのできる音は、ほかの多くの、おもに地方で開催されるオーディオの集いで聴いて頂くことのできる音よりは、それでもまだ別格といいたいくらい良い方、なのである。しかし本質的に自分の鳴らしたい音とは違う音を、せっかく集まってくださる愛好家に聴いて頂くというのは、なんともつらく、もどかしく、歯がゆいものなのだ。

で、ついに意を決して、9月のある夜の集いに、自宅のJBL375と、パワーアンプ二台(SE400S、460)と、特注マルチアンプ用チャンネル・フィルターを持ち出して、オールJBLによるマルチ・ドライブを試みることにした。ちょうどその日、ラックスの試聴室に、知友I氏のJBL520と460、それにオリムパスがあったためでもある。つまりオリムパスのウーファーだけ流用して、その上に375(537-500ホーン)と075を乗せ、JBLの三台のパワーアンプで3チャンネルのマルチ・アンプを構成しようという意図だ。自宅でもこれに似た試みはほぼ一年前からやっているものの、トゥイーターだけはほかのアンプだから、オールJBLというのはこれが最初で、また、ふだんの自宅でのクロスオーバーやレベルセットに対して、広いリスニングルームではどう対処したらよいか、それを実験したいし、音はどういうふうに変るのか、それを知りたいという興味もあった。

JBLが最近になって新たにプロフェッショナル・シリーズという一群の製品を発表したことはすでに知られているが、そのカタログの Acoustic Lenses Family の中で、比較的近距離(30フィート≒9メートル以内)でのサーヴィスに用いるタイプを限定している点に興味をそそられる。

……Where the length of throw does not exceed 30 feet.(30フィートを越える距離までは放射できません)

model 2305(一般用の 1217-1290 に相当する。有名な LE175DLH 専用のホーン/レンズ)、および #2391(同じくHL91ホーン。オリムパスS7RやC50SMスタジオモニター等に採用されているLE85用のスラント・プレート・ホーン/レンズ)に、とくに上記の註がついている。

もう20年近い昔のこと、池田圭氏から、ウェスターンのホーンのカタログの中に、それをならすリスニングルームの容積の指定があることを教えられたことがあったが、寡聞にして、ホーンのカタログにこうした使用条件を明確にしている例をほかに知らない。同じJBLでも、一般市販品のカタログにこの註がないのは、家庭用として使うかぎり、9メートル以上も離れて聴かれることは無いとかんがえているのだろうか。それにしても、537-500はすでに製造中止で、プロ用のカタログにも復活していないから、上記のどちらの設計に入るのかわからない。1217-1290と同系列の設計だとすれば同じく30フィート以内用とも思えるし、しかし同じ375用の──ほんらいはハーツフィールド用として設計された、そして現在も作られているセ線ン537-509ホーン/レンズ(プロ用の型番は♯2390)は、上記の指定がないところをみると、537-500の方も遠距離用かもしれないという気もしてくる。いずれ確かめてみたい。

もうひとつの興味ある記述は、いまもふれた537-500ホーンが、一般用カタログでは500Hzクロスオーバー用とされているのに対し、プロ用では800Hz以上と指定され、しかもそこまで使うには18インチ角のバッフルにホーンをマウントせよと書いてある。もっとも、一般用のカタログでも、500Hzをクロスオーバーとしているのではなく、……JBL System crossing over at 500 cps. と含みのある表現で、JBLの指定ネットワークで分割した場合に、結果としてアコースティックな分岐点が500Hzになるというニュアンスに受けとれるが。そしてもうひとつのHL91ホーンに至っては、オリムパスでは500Hzのネットワークがついているのに、プロ用の♯2391では、800Hzからでも使えるが1200Hzの方が推奨できる、などと書いてある。

むろんこれは家庭用より大きなパワーで鳴らされることを前提にしているにはちがいないが、だからといって、一般用を無理なクロスオーバーで使うというのも気分のよくない話だ。

そこで白状すれば、わが家の375(537-500ホーン)は、ほぼ一年あまり前から、マルチ・アンプ・ドライブでのヒアリングの結果からクロスオーバーを700Hzに上げて、いちおう満足していた。500Hzではどうしてもホーン臭さを除ききれず、しかし700Hzより上げたのではウーファーの方が追従しきれないという、まあ妥協の結果ではあったが。

ところでラックスのサルーンでの話に戻る。ふだん鳴らしている8畳にくらべると、広い試聴室だけにパワーも大きく入る。すると375が700Hz(12dBオクターブ)ではまだ苦しいことがわかり、クロスオーバーを1kHzまで上げた。しかしこうすると、ウーファー(LE15A)の中音域がどうしても物足りない。といってクロスオーバーを下げてホーン臭い音を少しでも感じるよりはまあましだ。075とのクロスオーバーは8kHz。これでどうやら、ホーン臭さの無い、耳を圧迫しない、やわらかくさわやかで繊細な、しかし底力のある迫力で鳴らすことに、一応は成功したと思う。まあ70点ぐらいは行ったつもりである。

むろんこれは自宅で鳴っている音ともまた違う。けれど、わたくしがJBLの鳴らし方と指定とした音には近い鳴り方だし、言うまでもなくこれまでアルテックA5をなだめすかして鳴らした音とはバランスのとりかたから全然ちがう。ここ2年あまりのこの集まりの中で、いちばん楽しい夜だった。

と、ここからやっと、ほんとうに言いたいことに話題を移すことができそうだ。

このサルーンは人数も制限していて、ほとんどが常連。まあ気ごころしれた仲間うちのような人たちばかりが集まってきて、「例のあれ」で話が通じるような雰囲気ができ上っている。そうした人たちと二年顔を合わせていれば、わたくしの好みの音も、意図している音も、話の上で理解して頂いているつもりで、少なくともそう信じていた。ところが当夜JBLを鳴らした後で、常連のひとりの愛好家に、なるほどこの音を聴いてはじめてあなたの言いたいこと、出したい音がほんとうにわかった、と言われて、そこで改めて、その音を鳴らさないかぎり、いくら言葉を費やしても、結局話は通じないのだという事実に内心愕然としたのである。説明するときの言葉の足りなさ、口下手はこの際言ってもはじまらない。たとえばトゥイーター・レベルの3dBの変化、それにともなうトーン・コントロールの微調整、そして音量の設定、それらを、そのときのレコード、その場の雰囲気に合わせて微細に調整してゆくプロセスは、結局、その場で自分がコントロールし、その結果を聴いて頂けないかぎり、絶対に理解されない性質のものなのではないかという疑問が、それからあと、ずっと尾を引いて、しかもその後全国の各地で、その場で用意された装置で持参したレコードを鳴らしてみたときの、自分の解説と実際にその場で鳴る音との違和感との差は、ますます大きく感じられるのである。自分の部屋のいつも坐る場所でさえ、まだ理想の半分の音も出ていないのに、公開の場で鳴る音では、毎日自宅で聴くその音に似た音さえ出せないといういら立たしさ、いったいどうしたらいいのだろうか。音は結局聴かなくてはわからないし、しかしまた、どんな音でも聴かないよりはましなどとはとうてい思えない。むしろ鳴らない方がましだと思う音の方が多すぎる。

*

結局自分の部屋で鳴らしてみなくてはわからない。けれど、JBL375を、わたくしは鳴らしてみて購(もと)めたのではなかった。むろんその前に短い期間ではあったが175(LE175DLH)を鳴らして一応はたしかめている。しかし375を鳴らしてから購めたわけではない。

ずっと昔、モノーラル時代には175の音を聴いている。たとえばヤマハのコンサート。あるいはまた、いまは無くなってしまった有楽町フードセンターのフジヤ・ミュージック・サロン。ここは当時、鈴木章治とリズムエース、藤家虹二クインテット、白木秀雄クインテットなどが、毎日ナマを聴かせていた。その演奏の合い間に、レコードやテープを鳴らす装置がJBLのスピーカーで、トゥイーターに、まだグレイ塗装の、JBLではなく Jim, Lansing と書いた〝LE〟のつかない175DLHが鳴っていた。しかしその音はどういうわけか──おそらくアンプかどこかが歪んでいたのだろうと思うが、およそ175本来の片鱗もない、ひどく歪みっぽい、じゃりじゃりした音で鳴っていた。片鱗も無いなどとは今だからそう言えるので、ちょうどその頃は、高価な品物が買えないひがみもあって、アメリカ製のスピーカーにはロクなものが無いなどというラジオ雑誌の記事を鵜呑みにしていたのだから、そういうひどい音を聴いたところでかえって国産愛用の念が強まればこそ、歪んだ音ぐらいでは少しも驚きはしない。ではヤマハのコンサートではどうだったのかといえば、そこではまさか歪んだ音など出してはいなかったが、外国製品は悪いと頭から信じて聴けば、良い音も悪く聴こえるものだし、良い音と信じて聴けば、鳴っていない音さえも鳴って聴こえる。

ただの比喩ではない。実際にあった話だ。当時、外国製スピーカーは悪いという伝説を撒きちらしていたオーディオ・マニアのグループが、これこそは最高と信じていた国産のホーン・トゥイーターがあった。そのトゥイーターを、あるとき、レコード愛好家のS氏邸に持ちたんだのだそうだ。そうだ、というはそこにはわたくしは居合わせず後から伝え聞いた話なので、だからこの話には誇張があるのかもしれないが、ともかく、S氏のスピーカー・システムのトゥイーターをそのホーンに接ぎかえて、レコードをかけた。マニアのグループは期せずして素晴らしいと叫んだそうだ。本もののトゥイーターをつけると、ほら、こんなにハイが美しくなるんですよ。ハイを伸ばすと、高音がキンキンするというのは迷信です。本当に歪みなくよく伸びた高音は、こういうふうにおとなしいのです……。エンジニアがしたり顔で解説したそうだ。この説明はしかし全く正しい。

ところでS氏は黙って聴いておられたが、やおらつかつかとスピーカー・システムのところに歩みより、トゥイーターに耳をつけて音を聴くことしばし。

「君、このスピーカー、鳴っとらんぞ」

一同がどういう顔をしたのか、接続をし直して鳴った音をそれからどう説明したのか、そのあとの話は知らない。

けれど、実はこの話をただの揶揄でここに書いたのではない。むしろ逆だ。信じて聴く耳は、鳴らない音さえ聴きとることを、この実話はみごとに物語っている。確かに一同の耳にはそのとき素晴らしい理想の音が鳴り響いていたに違いあるまい。この話は滑稽であるだけに、かえって悲しいほど美しくわたくしには思われる。わたくしにだってそれに似た体験が無いわけではない。

ソニー TC-9000F-2

菅野沖彦

スイングジャーナル 12月号(1972年11月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

2トラ/38。いうまでもなく、数多いテープ規格の一つ。1/4インチ巾のテープ上に2本の録音帯をもって毎秒38cmの速度でとばして録音再生をおこなう磁気録音方式のことである。オープン・リール・タイプとして、今、アマチュアに最も普及している規格は、4トラ/19であろう。トラック数が倍で、スピードが半分というわけだ。トラック数が倍ということは、それだけ一本あたりの録音帯の巾は狭い。磁気録音の規格上録音帯の巾は広いほど、走行速度が速いほど、物理的には有利であり、高性能の録音が可能なのである。その反面、テープの経済性では不利であり、同じ収録時間を得るには4トラ/19より2トラ/38はスペースで倍、走行速度で倍、都合4倍のテープを消費することになるのは止むを得ない。いい音を得るためにはお金がかかるのだ。2チャンネル・ステレオでは2トラックの場合は、片道録音、4トラックの場合は往復録音であることはいうまでもない。2トラックが4トラックよりも便利な点は編集が可能ということも見逃せない。4トラックでは、往きの録音である部門を編集しようと思うと帰りの録音帯も一諸に切ってしまうから編集を考える場合には、帰りの2トラックは遊ばせておかねばならないという不都合がある。結局、片道しか便のないということで、経済的にも、音質的にも無駄をするというわけだ。

こんなことを総合して考えた時、2トラック式が必要なことは理解できるだろうし、カセットの性能が向上してくるにつけ、カセットと2トラック式の間にはさまった従来の4トラックがやや中途半端な性格にならざるを得ないという最近のテープ界の実情もあわせて理解していただけるのではないかと思うのである。

そこで、高度な音質を求めるアマチュアに2トラック式のオープン・リール・デッキが見直されはじめ、今、一つのブームを作りそうな気配を感じるのは私だけではないだろう。従来からも、高級マニアの間で、このテープ・デッキを持って優秀なハイ・ファイ性を楽しんでおられる人たちがいたが、これから、ますますそうしたファンが増えつつあるのだ。

機を見るに敏なメーカーは、早速この2トラック式のテープデッキに力を入れ始め、従来20万円級のものしかなかった市場に、ティアックやパイオニアが10万円を少々超えた値段で製品をつくるようになったわけだ。ここに紹介するソニーのTC9000F2は、23万円という価格でそうした普及型の2トラック・デッキではないが、テープレコーダーの専門メーカーとしてのソニーのコンシュマー用の製品の中での最高級機にふさわしい風格をもったデッキである。録音は2トラックの19cmと38cm。再生はこれに4トラックの2チャンネルが加わる。つまり録音機としては2トラックに徹しているけれど再生は、従来の4トラック・ステレオのミュージック・テープのプレイバックをも考慮したものだ。ヘッドは、F&Fと称するソニーのフェライト・ヘッドを使い、駆動はデュアル・キャプスタンによるクローズド・ループ式。もちろん3モーター式で、操作は軽く確実なリレー式だ。電源は50、60Hz両用で扱いやすい。

使ってみた感じでは、このクラスの製品としては、もう一つ徹底して高級なマニア用であってもよいのではないかという気がしないでもない。つまりバイアス・セットは、ノーマルと同社のSLHとの切換ということになっているが、いろいろなテープが存在する現状からして、そして使う人がかなりの技術をもった人にターゲットをしぼれるはずだから、イコライザーと共に半固定可変式というところまで踏み切ってもよいだろう。10万円ちょっとのデッキが出るという現状からすると、20万円を超えるものでは、そこまで踏み切ってもよいようにも思う。また早おくりのスピードも少々遅い。ローディングは、キャプスタンとヘッドハウジングがくっつきすぎてやや厄介。エレクトロニクスのS/Nはよくトランスポートの特性をよく発揮する。音質は、デリケートなニュアンスと透明感、ややまるまったハイエンドに一つ不満があるが、2トラ/38の醍醐味を味わえる高品位のものだった。美しいデザインはソニーらしい手馴れたもので、現代的な感覚がさえて好ましいものだった。

オンキョー Integra A-755

岩崎千明

スイングジャーナル 12月号(1972年11月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

秋葉原でベストセラーのひとつとして、発表以来2年間、いまもって売れに売れているインテグラ725のオンキョーが、また、ベストセラーを狙う新型アンプを発表した。

インテグラ755である。

725が発表された時、これに接して、このクオリティーの高さと、それに対するペイとの比、つまり、コスト・パーフォーマンスという点で当時のアンプ市場で、画期的ともいえる注目すべき製品であったことを察し、いち早くそれを伝えたものだった。

今回の新製品755も、また現時点におけるこのクラスのアンプの中にあって、725同様の地位を占めるに違いないことを予感し、それは725の場合のように、広くファンに伝えるべきが義務でもあると思う。

インテグラ・シリーズと銘うったオンキョーのアンプは、725出現より約1年前からスタートを切った。しかし、そのあまりにオーソドックスなあり方と企画は必ずしもメーカー側の思惑どおりにはかどることがなかった。

しかし、そのアンプ設計方針の手がたい正攻法は、725においてはっきりと実を結んだ。「コンピューターによる時定数の決定」という謳い文句は、宣伝だけのものではなく、アンプ設計の重要なポイントとしてクローズ・アップされてきたのはトランジスター・アンプ時代になってからである。それは段間直結が普及し、低音域が飛躍的にのぴトランジスター自体の改善により高域が目覚ましい帯域を獲得するや、ますます重要なファクターとなってきたのである。負帰還技術を駆使する現代の高性能アンプにとって、ハダカ特性、つまり負帰還をかける以前の回路の位相特性が、完成された状態のアンプのすべてをすら決定してしまうからである。インテグラ・シリーズにおいて、この点を追求したオンキョーのアンプ設計陣の狙いは正しかった。インテグラの725以後の製品がトランジスター・アンプにありがちだった「固い音」を一掃したのは、かつて位相特性を重視した設計の結実であり、勝利なのであるといえよう。

725以後のオンキョーのアンプのすべてに、この格段の向上がみられ、すぐ続いて出た733は、さらにハイグレードの高性能をそなえた高級志向のアンプとして、725同様ハイレベルのマニアに柏手をもって迎えられ、725と並んでオンキョーのアンプ作りの見事な成果として実績を挙げて今日に到っている。

ただ、それぞれについて、ひとこと注文をつけるなら、725はコンパクトにまとめたそのデザインが、物足りないし、733は価格的にもうちょっと購入しやすくして欲しいという点を加えたい。

ところが この両者の長所をそっくり受け継いで、さきの注文をそっくりそのまま受け入れて、実現した新製品が出た。それが、今回の755なのである。こういえば、755がいかにすぐれ、いかにコスト・パーフォーマンスの点でも優れた製品かをお判りいただけるのではないかと思う。

実際に内容をみると、まさに両者のイイところをそのまま組み合せたともいいたいほどで、プリ・アンプ部は725直系、パワー・アンプはハイ・パワーで鳴る733直系なのである。

メーカー発表のデータの信頼度というのはそのままメーカーそれ自身の信頼度となるが、技術的にまじめなオンキョーの姿勢そのまま、755のデータは、私自身のチェックによっても発表値を少しも下まわることなく、きわめて高い信頼性を誇る。

透明で暖みある音といわれるように、SJ試聴室においてフリーダム・レーベルの69年録音のスタンリー・カウエルのピアノが文字通り透明なひびきを室内いっぱいにみたし、ウッディ・ショーのペットがシャープに突ききさり、62年録音のニュージャズ・レーベルのバイアードの「ハイフライ」はプレゼンスも生々しく、楽器のサウンドを克明にえぐり出してくれたのである。

最近のコメント