トリオのレシーバーKR2170、KR5170、KR6170の広告

(スイングジャーナル 1971年6月号掲載)

Monthly Archives: 5月 1971 - Page 2

トリオ KR-2170, KR-5170, KR-6170

ソニー ULM6, ULM4, ULM3

フォスター GZ77

パイオニア T-6600, SE-L40

ビクター TD-664, TD-694B, CHR-250A

オットー SX-300, DCA-170X

富士フィルム FG, FM

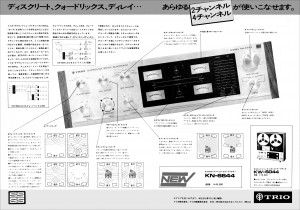

トリオ KN-6644, KW-6044

オンキョー Integra 733

スコッチ No.202, No.203

パイオニア F-600, F-800

ナガオカ NM-66

エンパイア 1000ZE/X

岩崎千明

スイングジャーナル 6月号(1971年5月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

「王冠」をシンボル・マークとしているメーカーは、別に珍らしいわけではない。しかも王者たるにふさわしい貫禄と高品質のメーカーである場合が少なくない。時計ではローレックス、車ではマセラッティ、そして音響製品としては、この米国のエンパイアだ。

エンパイアは、その重要な部門は米国軍需産業と結びついている。近頃とみに重要性を増している水中通信のための超音波部門がそれだ。原子力潜水艦が海軍力の大きなウエイトを占め海底に数10日という長期間潜まるために、海中との通信は電波を用い得ないため音響分野で解決される。この分野で2次大戦中より重要な役割を果してきたエンパイア社が、卓抜せる音響技術をオーディオに活用して、エンパイアのHiFi製品がうまれた。当然のことながらその技術はある意味で他社をはるかにしのぐことになろうし、「王冠」のマークも当然のことで誰しもが認めよう。

エンパイアの製品は、音響製品のすべてにわたる。スピーカー・システム、アーム、カートリッジ、さらにターンテーブルとアンプを除くあらゆる電気音響変換器を網羅している。注自することはどの分野でも、高性能を誰しもが認め超一流と格付けされる棄華なぜいたくきわまりない製品を市場に送り出している点だ。

このエンパイアがこのたび発表したカートリッジが1000ZE/Xである。カートリッジにおけるキャリアは、シュアーと並ぶほど古く市場の評判も長くシュアーと並んで2分していた。売行きはピッカリングという老舗をはるか引き離し、品質は新進気鋭のADCをしのぐ実力ぶりは決して底の浅いものではなく、軍需産業を担ってきた基礎的な技術がものをいっているのに違いない。

エンパイアのオーディオ製品にみられるサウンド・ポリシーはひとくちにいって、いかにも米国調らしいといい切れる。JBLの新大陸的な明快さと、清澄な迫力とを併せ持っている。ヨーロッパ調の格式ある控えめな品の良さはないが、フィラデルフィア・オーケストラの音のようにエリントン・バンドのサウンドのように華麗な迫力と厚さを感じるサウンドだ。

この路線をはっきりと打出していたのがステレオ初期以来のカートリッジで、最近は8888シリーズがこれを明瞭に感じる。999シリーズになって音域がさらに広くのびて繊細感が格段と向上した。しかし、やはり迫力ある低音感、それにまして充実された力強い中音域。ジャズ・サウンド特有の楽器の迫力を実に鮮かに再生する能力はまさに、ジャズ向きという言い方がぴったりくるようなサウンド・ポリシーである。グラナディアを頭とするスピーカー・システムも円柱型というユニークなデザインと共に、サウンドの力強さをあらゆるファンから認める傑作だ。

1000ZE/Xはエンパイアのサウンド・ポリシーに乗っとった高級製品に違いない。しかし、この音は明らかに一歩を踏み出した。踏み出したとて「延長上」であるとはいい切ることはできない。というのは、ここにあるのはヨーロッパ調を目指したもので、品位の高い格調あるサウンドなのである。従来になくおとなしさを意識させられる点で、間違いなく「エンパイア」であることを眼で確かめたくなったぐらいだ。ピアノ・トリオを聞き、従来のエンパイアに感じられたきらびやかさが押えられ、スケールの大きさと音のふくよかさがにじみ出てきた。ヴォーカルではより生々しい自然らしさが感じられる。ただシンバルがやや薄く線が細い響きとなったように思われるのは私の耳だけか。

カートリッジでもっとも注目すべき点はトレース能力にある。テーパード・カンチレバーを世界に先駆けて、ステレオ製品の初めから採用してきたエンパイアのカートリッジの最高級にふさわしく、なんと0・5gの針圧が常用できる世界でもまれな製品がこの1000ZE/Xなのだ。

マイクロ MR-611

菅野沖彦

スイングジャーナル 6月号(1971年5月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

マイクロ精機がディスクのプレイバック・システムの専門メーカーであることはいうまでもない。しかも、専門メーカーとしては珍しく、カートリッジやトーン・アーム、フォノ・モーターという各パーツを自社の製品で固めたプレイヤー・システムを発売している。どういうわけか、グレースやオーディオ・テクニカ、そしてFRなどではプレイヤー・システムを発売していないのである。マイクロ精機のこの特色は、同社が音屋と機械屋の両方をバランスさせることに長年努力していることの証左であり、同社の意欲と熱意のほどが伺いしれる。マイクロが製造しているこれらのパーツ、システムはきわめて多く、他社ブランドの製品、輸出などを含めると、その豊かな経験が比較的新しい同社の歴史をうめるに価いするものであることがわかるだろう。大変堅実で、頑固なほど真面目な製品づくりは、ややもすれば洗練された感覚に欠ける嫌いがあり、熱意と努力とはうらはらに、もう一つすっきりしない仕上センスに私は今まで不満をいだいて来た。プレイヤー・システムはディスク・レコードへの音楽的な憧憬の心情と密接に連るものであるだけに、そのデザインや素材や加工がかもしだす味わいはオーディオ・ファンにはきわめて重要なもののように思える。したがって、個々のパーツの性能もさることながら、システムとしてまとまったものは、その雰囲気──機械美の本質を失わないデザインとメカニズムの感触、スムースネスなどにメーカー製らしいプロフェッショナルな手腕とセンスが滲み出ていなければならないと思うのだ。カートリッジ、アーム、モーター、プレイヤー、ケースをバラバラに買ってきて素人が組み立てたものと大差のないアピアランスでは困るのである。したがって、本来ならばシステムに使われているモーターなどは、それ自体がプレイヤー・ケースと一体のデザインであってしかるべきで、モーター単体として、デザインされたものをケースに取付けるという(残念ながら現代では全てのプレイヤーがそういうものばかりなのが不可思議)のでは能がない。単体としてもシステムとしても共用できるという都合から来ていることはわかるが、もう一つその枠や概念を破ったものが出てもよい。話しがやや脱線したが、今度、マイクロが発売したMR611は、従来私が持っていた不満を大巾に取り除いてくれた好製品だ。まず、その雰囲気はマニアの部屋におくにふさわしいものだという感じがもて

る。8極ヒステリシス・シンクロナス・モーター、堅実なスタティックバランスのトーン・アーム、バリアブル・フラックスの新設計のカートリッジによって構成されたこのプレイヤー・システムはローズウッド特有の重厚な化粧板によって装われている。実際に使ってみると、カートリッジは切れ込みのよい水準以上の性能を示すし、ターンテーブルも大変スムースで安定している。なによりもよいことはハウリング・マージンが大きくとれていることで、さすがにプレイヤー・システム作りの経験の豊かさが生きていると思った。他の某高級プレイヤー・システムより約6dbレベルを上げられる。せまい部屋で、大音量でジャズを聴きたい我々にとって、これは実に有難いことなのである。ワーンというハウリングに至らなくてもハウリング気味の状態が、いかに再生音を混濁させていることか。このMR611で再生すると途端に音がすっきりすると同時に低域のしまった安定感が快よかった。細い点では、アームの高さ調整機構がワンタッチで確実なことやヘッドシェルが小型ながらきわめて強度の高いこと、ストレイ・キャパシティの小さい出力コードの採用などいずれも実質的なパーフォーマンスの向上に役立つ配慮ががなされているし、付属品を入れるパーツ・ボックスも設けられている。アクリル製のダストカバーを演奏中に、その自らの重みで落下させても針飛びはなく、補強のきいたしっかりしたウッド・ベースとゴム脚の防振効果のバランスが見事である。なにかいいことずくめのようだが、先にもふれた仕上げの感覚ではもっと要求したい点もなくはない。例えばターンテーブルのラバー・マットの質感やパターンにはもっと高級感がほしい、あちらこちらにやたら入っているマイクロのブランドはいかにもパーツの寄せ集めを感じさせる。もしそうでないとしたら、一つの製品にブランド・マークが都合8つもついているのは選挙運動じゃあるまいし、あまり趣味のよいものではない。このこと自体はたいしたことではないがそういう感覚が実はオーディオ機器の本質や、マニアの趣向のデリカシーには重要な意味を持つものなのだ。メーカーも自負する〝高級マニュアル・レコード・プレイヤー〟であるだけに小言の一つもいいたくなったのである。

しかし、このMR611にはマイクロ精機の商品感覚に一つの飛躍が感じられ、その実質の優秀性と共に大きな満足感を得ることが出来たものであることを使用感想記の結論としたい。

オンキョー Integra 433

オルトフォン M15, MF15, AS212

オンキョー Integra 931

グレース F-8

ビクター MCA-V5

ビクター QHR-202

テクニクス SB-400, SB-500, SL-30

パイオニア CS-E400

岩崎千明

電波科学 6月号(1971年5月発行)

「実戦的パーツレビュー」より

単に業界の重鎮というだけでなく、スピーカメーカーとして世界に君臨し、その強力な地位から、我が国ハイファイの育成に牽引車的な役割を絶えず果してきた専門メーカー、パイオニアが、最近、一連の新シリーズのスピーカシステムを発表した。

これらは、4チャンネル用ともいうべき音の拡散度の点で優れた、中・高音用が使われており、指向性に対して新技術をもって望んだ、注目すべき新シリーズなのだ。

これら新シリーズに使われている中音ユニット・高音ユニットは、コーン形でもなければホーン形でもない。ダイアフラム形のユニットだ。

ダイアフラム形は、ちょうどホーンスピーカのユニットをそのまま直接放射形としたともいえるものだ。

ドーム形の振動板は小さく軽い。したがって、エネルギー放射の点ではホーン形はおろか、コーン形よりもかなり落ちる。今までにもダイアフラム形ユニットを用いた国産品CS10は、もう5年前の製品だ。

ダイアフラム形は、だから決して新らしいものでもない。AR社のAR3に初めてダイアフラム形を用いたのは60年頃から、なんと10年も昔からだ。

しかし、ダイアフラム形は、いかんせん放射エネルギーが大きく取り出せない。おとなしい音、品のよい音というのが、このダイアフラム形を中・高音のユニットとしたシステムの一般的評価なのであった。パイオニアのかつての製品CS10にしてもそうであった。しかし、今度の一連のニューシリーズは、この点が大に改められているというより、あきらかに新らしい技術を感じさせる。

私は、AR3に初めてせっした61年暮れ、ダイアフラム形ドームラジエターの音を耳にした最初のチャンスだったが、そのときから、ドームラジエターは好きになれなかった。ちょうどスピーカを無響室の中で鳴らしたときのような「味気なさ、たよりなさ」が、「品のよい素直な音」という一般的な評価を受け入れることを拒絶したのだった。

おそらく、正面のf特はフラットでも真正面以外の放射エネルギーが、ある帯域で、不十分なのではないかというように強く感じ、その時にもAR製システムの中からコーン形中高音を用いた2ウェイの「AR2」を初めて自分自身のステレオ用としてリスニングルームに運び入れたほどだった。

しかし、ずっと後になって、私のこの判断は、ある点で当っていたし、ある点で外れていたことを知った。

ダイアフラム形スピーカの指向特性は優れていた。したがって、私の判断「ある帯域で音響エネルギーが小さい」というのは、実はウーハの高音域に相当する400Hz〜 1kHzあたりの中音域だったようである。そして、さらに低音ユニットの強力なエネルギーは、やはり中高音域ユニットのそれを全体に上まわっており、それがARの音を創っていたのである。ステレオになって、モノーラルの時よりもはるかに指向特性が重要なファクターになったと同様に、4チャンネルになれば当然、ステレオ指向特性を要求される。

もうびとつ、2次的な問題だが、リアスビーカとして設置場所の制限やその使用法の上でも、できるだけ小形化されることが好ましい。

しかし、小形化といってもフロント用としての従来のステレオ用スピーカと、性能的には、いささかも劣ることは許されるものではない。

4チャンネル用として、フロント、リアの各スピーカは、4つとも、まったく同一のものが好ましいのは、ステレオと同様である。

パイオニアの新シリーズにおいてはARにさえみられた周波数バランスの点で、改善が著しく中音の充実という点では、傑作AR4に匹敵し、しかもドームラジエター独特の超高域に到るまでの指向性はバツ群だ。

新シリーズの中では、特に600が中低域の充実しぶりが感じられ、400においては、まさにAR4axをほうふつさせる音色と、品の良い音の確かさが感じられる。ただ、難といえば、やはり、もう一度低音の充実感が欲し

った。

しかし、このCS−E400は価格の点では音の類似したAR4の半分であるという点、まさに4チャンネル時代ために生まれたスピーカシステムとうことができるだろう。おそらくコンポーネントを買い集め、さらにパーツを買い足して4チャンネル化するマニアのふところは、決して重くはないからである。

実戦的パーツレビューより

最近のコメント