アイワのオープンリールデッキTP1001の広告

(スイングジャーナル 1967年7月号掲載)

Monthly Archives: 6月 1967

アイワ TP-1001

ソニー SUPER-200

ソニー TC-250A, TC-350

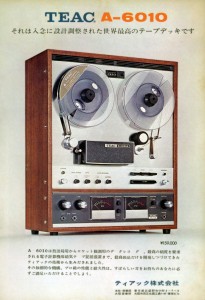

ティアック A-6010

サテン M8-45E, M7-8E, M6-8E

サンスイ AU-111, AU-777, SAX-400, SAX-600, SAX-700, TU-70

パイオニア S-55X

オンキョー ST-890

マランツ Model 7T, Model 15, SLT12

アコーステック ACOUSTECH II, ACOUSTECH IA

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

このアンプは、音色の柔らかさ・おとなしさをことさらに意識させる。マランツ、マッキントッシュ、ダイナコ、JBLと並らべて切換えてみると、アコースティックがもっともソフトな音質で、JBLの浮き上るような繊細感のある音質と対照的な両極に位置した。あまりにも違う音色が不思議で、トーンコントロールのとレベルのツマミを、アコースティックをプラスの方に2ステップ上げ、JBLを二目盛下げてみたが、本質的な音の傾向は少しも変らない。つまりこれが、良くも悪くも両者のキャラクターなのであった。

このソフトな音は、管球式アンプのやらかさとは全然性質の違うもので、かえってトランジスターということを無理に意識させられて、個人的には好きになれない。この独特の音色は、パワーアンプよりもプリアンプの方で作られたもののようであった。

JBL SG520, SE400S

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

音の豊潤さでマッキントッシュに一歩譲るが、それよりももうひと桁ばかり分解能に優れている。たとえていえばマッキントッシュが満々と水をたたえた湖なら、JBLは水の量では勝てなくとも水の透明度に於て桁ちがいによく湖の底の底まで見通せるという音だ。マッキントッシュにJBLの透明な分解能が加われば、あるいはJBLにマッキントッシュの豊潤さがあれば申し分ないアンプになる。JBLのすばらしい低域特性は、スピーカーの低域が1オクターブも伸びたような錯覚を起させる。JBLとマッキントッシュの両方の良さを兼ね備えたアンプを、私はぜひ自分の手で作ってみたい気がする。

アンプとしてみれば、JBLにはスピーカーを選ぶ弱みがある。タンノイ15、アルテック604などは、JBLでは音が硬くなる。やはりトランジスター・アンプの弱点といえようか。

マッキントッシュ C22, MC275

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

こういう音になると、もはや表現の言葉につまってしまう。たとえば、池田圭氏がよく使われる「その音は澄んでいて柔らかく、迫力があって深い」という表現は、一旦このアンプの音を聴いたあとでは至言ともいえるが、しかしまだ言い足りないもどかしさがある。充実して緻密。豊潤かつ精緻である。この豊かで深い味わいは、他の63機種からは得られなかった。

おもしろいことに、このままプリをマランツ7型(7Tではない)に変えるともうこの音にはならないし、ましてC22を他のパワーアンプと組み合わせてもこうはならない。もちろん微妙な違いと云ってしまえばそれまでだが、この微妙な違いがどうでもよいという人には、音の世界の楽しさはわかってもらえまい。スピーカーを選ばずよく鳴る点でも最高だった。

マランツ Model 7T, Model 15

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

私にとっては、永いあいだ使い馴染んできた管球式のプリアンプ、MODEL7と、TR化した7Tとどう違うかという点が、実は興味の中心だった。

結果からいうと、管球式のMODEL7が良かった。音の輪郭がくっきりとして、音と音とのけじめが明瞭で、しかもやわらかい。7Tの方は、音の輪郭に少しよけいなものがつきまとう感じで、パースペクティヴな再現の能力も管球式にいくらか劣っていた。

メインアンプも、ほんとうは、8Bと15の比較をしたかったがこれは果せなかった。しかしMODEL15に関していえば、一層成功したアンプのように思われた。ただし音の味わいはどうにも不足で、他のTRアンプ同様、スピーカーを選ぶ傾向がやはりあった。

QUAD 22, II

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

素直ではったりのない、ごく正統的な音質であった。

わたくしが家でタンノイを鳴らすとき、殆んどアンプにはQUADを選んでいる。つまりタンノイと結びついた形で、QUADの音質が頭にあった。切換比較で他のオーソドックスな音質のアンプと同じ音で鳴った時、実は少々びっくりした。びっくりしたのは、しかしわたくしの日常のそういう体験にほかならないだろう。

タンノイは、自社のスピーカーを駆動するアンプにQUADを推賞しているそうだ。しかしこのアンプに固有の音色というものが特に無いとすれば、その理由は負荷インピーダンスの変動に強いという点かもしれない。これはおおかたのアンプの持っていない特徴である。

10数年前にすでにこのアンプがあったというのは驚異的なことだろう。

ダイナコ PAS-3X, Stereo 120

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

パワーアンプ♯120は、発売当初からウォーム・トーン(温かい音色)ということを強調していただけあってトランジスターアンプの中では、充実感のある力強いマッシヴな音質だった。

ただ、PAS3Xと組み合わせた場合には、プリアンプの方のキャラクターがそれに加わって、もう少しソフトで丸くなって、音の解像力が少し不足する感じになる。もうだいぶ以前に発表されたまま未発売のトランジスタープリアンプPAT4と組み合わせればおそらく全体にもう少し品位の高い音になるだろうと思う。現にプリアンプだけほかのものに変えると、音のグレイドはずっと向上する。

しかしプリメイン合わせた輸入価格の13万6千円というのは、性能を考えお買徳であろう。

サンスイ CA-303, BA-202, BA-303

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

CA303+BA3030の場合と、メインアンプをBA202に変えた場合とで、音質が相当に変った。ということは、二種類のパワーアンプがそれぞれに音色を持っているということだろうか。

BA202の組合せでは、音がなんとなくくすんで冴えない。その点BA303に変えると、割合にバランスの良い音質になるが、しかしトータルで19万4千円という価格から評価すると、もう少し品位の高い再生音が得られても良いのではないかと感じた。

そのあとCA303に別のパワーアンプを組み合わせてみたが、プリアンプの方は外観や、操作性を別にすれば、水準以上の音質をもつと思った。

ビクター PST-1000, MST-1000

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

MST1000に関しては、パネルフェイスの好みを別とすれば、世界第一級のパワーアンプだといっても誇張ではないだろう。尤も価格の方も国産最高で、JBLエナジャイザーあたりの輸入価格と同じでは、うっかり甘い点数も着けられないが、ともかく音質にもパワーキャラクターにもまず問題はない。しかしこのアンプにして、タンノイやアルテックが、マッキントッシュ275のような魅惑的な音では鳴らないというのは、やはりトランジスターのどうにもならない弱点なのだろうか。

PST1000は、本格的なプログラムイコライザーがこの価格で買えると思うとお買徳品だが、じぇいびーえるのプリあたりとくらべると、弱小レベルで音の美しさをもう一段改善できたら素晴らしいプリアンプになると思った。

ラックス PL45, MQ36

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

はじめPL45とMQ36お組合せで聴いてみたが、何かもうひとつ音に冴えが無く、全体に靄がかかったように輪郭が甘く抜けが悪い。この原因を掴むため、試みにPL45とMQ36を切り離して、それぞれを素性の判っているプリアンプ、メインアンプに互いに組合せを変えてテストしてみたところ、どうやら問題はPL45の方にあることが判明した。

MQ36は、テクニクス20AやビクターMST1000と並んで,まさに優劣つけ難い、優れたパーフォーマンスを持った品位の高いパワーアンプであることが感じられた。特にデザインを含めて評価すると、これは立派に世界水準をゆく製品といえる。

その点、PL45には、まだ解決すべき問題が残されていると思われた。

テクニクス Technics 10A, Technics 20A, Technics 40A

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

10Aと20Aの組合せでは、バランスの良く品位の高い第一級の再生音が得られた。20Aはいかにも重量級の大型アンプだが、充実感のある音質で、スピーカーシステムをほとんど選ばず一様に見事によく鳴らした。特に20Aは、パワーアンプとして球と石とを問わず非常に完成されたパワーアンプである。

その点40Aは、ダンピングファクターをマイナスからプラスまで大きく連続的に変化できるというメリットはユニークだけれど、20Aの高品位の音質を聴いたあとでは少々聴き劣りした。しかしスピーカーの音色を音は場にコントロールできるのは強みである。

エロイカ Phoenix70

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

プリアンプとメインアンプが、一体になって互いに過不足なく全力を発揮し合っているという印象で、音のバランスも非常に良いし、温かさと充実感があって、音のキメも細かく繊細で解像力がよいし、音がたっぷりしていてハイレベルでも不安感が無い。たとえばマランツとかマッキントッシュといった著名アンプを聴くときの安心感と一脈通じる豊かな快さにひたることができる。プリ・メイン合わせて12万弱というとQUADやダイナコよりも安く、この音質と機能は十分に満足できるだろう。

スピーカーの選り好みも少なく、タンノイ、アルテック、グッドマンなどアンプでよい音のしにくいスピーカーにも向く特性は何といっても管球式の良い面をよく生かした設計の強みだといえる。

マックトン XC-5, MXA-50

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

プリ・メイン合わせて9万円近いとなると、比較の対象として、ソニーのTA1120Aや、もう少し安いものでビクターの200シリーズとかラックスSQ301などが浮かんでくるが、XC5+XMA50の音は、それらの良くできたアンプと同列に比較することに困惑を感じるほど、硬く異質なものであった。

3万円、4万円台のアンプならいざ知らず、合計9万円近くのアンプを市場に送りユーザーからその代償を受けとるためには、どの程度の特性を具えどういう水準のデザインと仕上げをするべきか、このメーカーには、最近のレベルの高い各社のアンプについて、虚心に再考されることを望むだけである。

ビクター MCP-200, MCM-200

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

実は昨年の暮の、音楽之友社刊「ステレオのすべて」の中でも、このアンプを推賞したひとりとして、今回のアンプの結果には多少の心配を抱いていたが、こうして切換比較してみて、この音質が立派に第一級のものだと確認できたのはうれしかった。

ただプリとメインをくらべると、価格の上から無条件に奨められるプリアンプの方で、MCM200の方はほんのわずかだが音がのびきらない感じがあるのは、出力があまり大きくないせいだろうか。

MCP200の方は、たとえばマランツの7Tあたりと十分太刀打ち出来ると書くと読者は、眉にツバをつけるかもしれないが、片や16万円、片や3万円台という価格を考えると、機能の点、使いやすさ、SNの上では劣るとしても、音質そのものはここまでくればほんの紙一重のちがいだと思う。

マッキントッシュ MA5100

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

使いやすさとかスピーカーの選り好みなど総合的に評価すると仲々良いアンプだけれど、JBLと並ぶと相当聴き劣りする。マッキントッシュのアンプは275に限る。

トリオ Supreme 1

瀬川冬樹

ステレオサウンド 3号(1967年6月発行)

「内外アンプ65機種の総試聴記と組合せ」より

プリアンプ、チャンネル・フィルターおよびメインアンプ3台で十六万六千円という価格は、ビクターの200シリーズで同じ揃えかたをした価格より2万円ほど安いことを考えると、決して高価とはいえない。となるとこれはビクターとの比較になるわけだが、今回はサプリーム1の低音用アンプ(この部分は全音域用としても設計されている)のみ使って、単なるプリメインアンプとして試聴してみたかぎりでは、音のキャラクターがビクターよりも少し強いように感じられた。トリオではこのアンプに、特にボザークの組合せを推奨しているようなので、あるいはそれを考えに入れた上での音を作っているのかもしれない。TR臭さはほとんど感じられなかった。

最近のコメント