フォスターのスピーカーシステムG11、G33、G44、スピーカーユニットFE103SR、FE133SR、FE163SRの広告

(スイングジャーナル 1969年12月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 97

フォスター G-11, G-33, G-44, FE-103SR, FE-133SR, FE-163SR

アルテック Malaga

タンノイ IIILZ MKII

菅野沖彦

スイングジャーナル 12月号(1969年11月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

タンノイのモニターIIILZといえば、伝統的な英国の名スピーカーとして有名である。英国には、スピーカー・メーカーが多く、グッドマン、ワーフェデール、KEF、ローサー、リチャード・アレン、クヮド、ヴァイタ・ボックス、そして、このタンノイなどの有名スピーカーがある。これらの英国製スピーカーは日本でもファンが多く、それぞれ独自の個性をもった音がファンを獲得している。しかし、それらのファンは圧倒的にクラシック・ファンが多く、英国スピーカーはジャズの世界では全くといってよいほど冷遇されてきた。何故だろうか? それにはそれなりの理由がたしかにあったのかもしれない。その理由を証明するにはスピーカーというものが、一連の電気音響機器の中で特別にソフトウェアーとしての性格の濃いものであるということから話しはじめなければなるまい。電気音響機器は、大きく二分して、変換系と伝送増幅系とからなっていることは、本誌の愛読者ならすでにごぞんじのことと思うが、変換系、つまり、あるエネルギーを、異った性格のエネルギーに変えるものの代表的なものが、マイクロフォン、カートリッジ、スピーカーである。

この変換系の中でも、直接、空気の波動を扱うマイクロフォンとスピーカーには特に問題が多い。変換能率、周波数レスポンス、歪特性などの特性のよいものをつくること自体大変難しいことだが、もっとも問題になるのは、そうした、いわば解析ずみの特性データによって完全に把握しきれない問題である。これが、結果的な音色に及ぼす影響がきわめて大きく、これらの製品の最終判断は聴覚によらなければならないのである。例えば、振動体にはなんらかの物質を使わなければならないが、この物質自身の個有の特性は必らず音色として現れてくるものである。聴感覚によって判定するとなると、当然、そこには制作者の音への好みが反影せざるを得ないのであって、同じような物理特性をもった二つの製品のどちらかをとるというようなギリギリの場合だけを考えてみても、音への嗜好性、音楽の好みなどがはっきりと現われてくることになろう。スピーカーがソフトウエアーとしての濃い製品だというのはこのような意味であって、スピーカーほど、この点で厄介な、しかし、面白いものはないのである。

音への好みは単純ではない。年令、体質、教養、性格などの綜合されたものが音の嗜好性を形成する。当然、人種の差、文化水準の差、伝統といった条件も必らずまつわりついてくるものだ。

そこで、英国系のスピーカーには、どうしてもクラシック音楽のイメージが強いとされてきた理由もなんとなくわかるのではあるが、今や、英国も、ビートルズを生み、ミニスカートをつくる現代国家であるし、特に輸出によってお金を嫁ぐことに熱心なことは先頃の英国フェアでもよく知っておられる通りである。英国がその古い伝統と、高度な産業技術を、クラフトマンシップを生かしてつくり上げた製品は、筋金入りの名品が多く、しかもお客の望みを十分に叶えてくれるサービス精神にもとんでいる。タンノイはいぶし銀のような艶をもつスピーカーだと評されていたが、このIIILZのニュータイプのIIILZ MKIIは、さらに明るさが加ってきた。重厚明媚を兼備えた憎い音を出す。これでジャズを聞くと、実に新鮮な迫力に満ちた音だ。MPSのジャズのように、最近はジャズの音も多様性をもってきた。アメリカ録音に馴れていた耳には大変新鮮な音のするヨーロッパ録音ではある。再生系も、英国スピーカーはクラシック向と決めこまないでチャンスがあったら耳を傾けてみてほしい。

サンスイ SP-30, SP-50, SP-100, SP-200, SP-1001, SP-2002, SR-2020, SR-3030

フォスター G-11, G-33, G-44, FE-103SR, FE-133SR, FE-163SR

パイオニア CS-500, CS-700

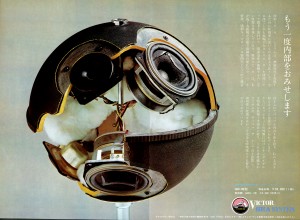

ビクター GB-1B

パイオニア CS-500, CS-700

アルテック Medina

ヤマハ NS-15

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1969年10月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

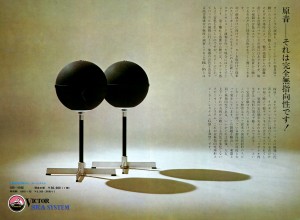

世界最大のピアノ生産量を誇る日本楽器がスピーカーを作り出した、と聞いたとき、大して驚きもしなかった。その形態がいくら変っているとしてもそれはヤマハが世界に誇るエレクトーン用のそれであるから、とごく当然と考えていた。

そのスピーカーがハイ・ファイ用である、と知られたとき、かなり驚きをもってその話を受けとめた。

大きく薄型のヤマハのシステムが私の部屋へ試聴用に運び込まれたのは発売する半年以上も前だったが、その特異な形状は改めて見るとやはり奇異な思いにとらわれた。

私の知る限り、大型平板スピーカー以外の変形は英国KEF製のADCモデル18のウーファーの角のとれた長だ円型だけで、このヤマハのように奇妙な形は史上初めてであろう。

それまでのスピーカー技術をあざけ笑うようにさえ思えるこの妙なスピーカーは、アンプにリードを接ぎスイッチを入れると生々した、いかにもVIVEな感じで歌い出した。

その頃、私はアルテック515Bを組入れた845ボックス、つまりXA7用のウーファーを、愛用のアルテックのシアター用マルチセラー・ホーンと組み合わせて使っていた。

そのXA7の横においたヤマハのNSスピーカーは、アルテックに大したひけをとらずに太い低音を部屋いっぱいに轟かしたのであった。これにはかなり驚いた。今まで国産はおろかアルテックの業務用のこのウーファーと並みで音を出せるスピーカーなどでJBL・D130を除いては全然なかったからだ。

ヤマハのNSスピーカーの低音はJBL以上に高能率だった。そして何よりも、その低音はその頃の国産のウーファーにあり勝ちだった重い押しつけがましいことはないし、明るくカラリと澄み、鮮かなアタックは冴えていた。ただ、A7の深い低音域までの延びが、NSスピーカーには物足りなかったのであった。

しかし業務用のXA7という価格の上でひと桁も違うスピーカーとあまり大差ない鮮かさを、従来の国産ではまったく苦手だったウーファーという分野において外国製と匹敵するこの成果は大いにたたえてよいと思う。

このシステムはほかに中音用と高音用の3ウェイ・システムであったがこの部分が原因となっているのか判らないが、中音域の上でかなり派手な音作りがなされ、ハイ・ファイ用というにはいささかためらわざるを得ない試聴品であったことを加えよう。その後、このシステムの最新型がヤマハ・ミュージック・ショーで発表されたが、変形のカーブがかなりスッキリして、KEFの長方形スピーカーによく似た形をとってきた。そして音質的にはきわめて素直になりやや派手さのあった中音域はおとなしく、しかもNS本来のVIVEな生々しさは少しも失なわれていないようであった。

NSのこの優秀性は技術的に2つのポイントにしぼれると思う。そのひとつはすべてのスピーカーにいえることだが強力なマグネットであり、もうひとつは大きな面積をもったコーンが、軽く丈夫なためである、この軽いコーンは、物理的にただただ特性を良くすることをやっていない点だ。この特性本位から音色本位の技術はピアノや楽器創りのヤマハならではの姿勢であろう。この姿勢から今日のNS15のようなハイ・ファイ用としても優れた性能のスピーカーが生れてきたことは注目してよかろう。ドラムの乾いたスキンの音を、迫力十分に伝えるこのスピーカーの行き方は、従来のスピーカーの進むべき道を変える要素を持っているだけに今後が期待できよう。

アルテック Medina

アコースティックリサーチ AR-4a

岩崎千明

スイングジャーナル 10月号(1969年9月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

AR4は米国のAR社の製品中、もっともポピュラーな小型のブックシェルフ型スピーカーである。

AR社、詳しくはアコースティック・リサーチ社は50年代末期に米国ハイ・ファイ界にデビューしたまだ10年を経たぬ新進メーカーであるがそのユニークな技術に裏書をされた優れた製品は、すべて米国市場で空前といえるほどのベスト・セラーを続けている。おなじみの米国コンシューマー・レポート誌のテストにおいてAR社の製品はひとつ残らず、A BEST BUY つまり「絶対お買徳」と判定されてきた。コンシューマーキラーといわれるゆえんがこの辺にあるのだが、発売するすべての製品が、これほどにうけるのは、万事合理的、機能最高主義の米国人気質に徹底した技術と企画のうまさが物をいっているのであろう。

AR社は米国内ではAR2およびAR3の2種のスピーカー・システム、ARXAと呼ぶプレイヤーとが家庭用ステレオの独占的製品としてよく知られているのだが、日本市場ではスピーカー・システムのみが高級製品としてよく知られている。アコースティック・サスペンション方式の低エフ・ゼロ・スピーカーはブックシュルフ・システムの別名とまでなっているが、いずれも日本では10万を越す高級品で、AR2からグレード・アップした最近のAR5も12万以上と、すべて家庭用スピーカーとしては輸入品の中でもきわめて割高だ。

しかし、ユンシューマー・レポート誌のA BEST BUYに選ばれることからも判るとうり、コスト・パーフォーマンスの点で非常に優れているのがARの製品の特長であり、それがベストセラーとなる最大の理由なのである。つまりARの製品はすべてポピュラーな性格の製品なのであり、しかも高性能という点に価値が高いのである。さて、ARスピーカーの中でもひときわポピュラーなのがAR4aである。20センチの低音用と高音用スピーカーとの2ウェイ方式のこの小型のシステムは、ポピュラーな製品と狙って生れてきたわけではない。

このAR4の発売された67年の前年には、英国の代表的スピーカー・メーカー・グッドマン社が超小型システム「マキシム(米国名マキシマス)」を発売し、それは米国市場で大へんな人気を呼んだ。名とは逆にごくミニマム・サイズの「マキシム」は小さな体に似合わず、力強い低音とすばらしい中高の解明力で、なにごとも大きいものの好きな米国人の間でもかなり売れた製品であった。

小型車VWワーゲンに対すると同ように輸入品に対する対抗製品のトップ・バッターとして、それを作るにふさわしいベスト・セラー・メーカーAR社が、マキシムを意識して作ったのがこのAR4であった。

AR4はマキシムほど小さくはないが従来のARスピーカーのサイズよりはずっと小柄だ。しかし、その小柄に似合わず、大きな音を出した時にもびりつくことはなく、音にゆとりがある。小さく鳴らした時の澄んだ音は、大きく鳴らした時にも、少しも影りをみないのはさすが米国製品である。「能率の低い」という点はARスピーカーの大きな欠点でありまたその特長ともなっているが、AR4も能率はあまり良くない。しかし大きな電気入力を加えた時、つまり大型アンプで鳴らすAR4の素直な音はさすがハイ・ファイの本場米国のベストセラー製品とうなづけよう。特に、プログラムを選ばず、ヴォーカルもソロも、フルバンドも、ドラムもそしてピーターソンのピアノも素直な響きで鳴らす。

38、000円という価格は日本市場ではちょっと割高だが、このスピーカーもまた価値がある製品なのである。

パイオニア CS-7, CS-8

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

YL音響 YL-11

クライスラー CE-1ac

菅野沖彦

スイングジャーナル 10月号(1969年9月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

スピーカー・システムの傑作が登場した。クライスラーCE1acがそ だ。最近の音響製品の中で、注目すべき商品だと思う。このスピーカー・システムを初めて見る時、まず、そのかっこよさに目を奪われるだろう。そのかっこよさは表面だけのものでは決してなく、細部に至るまで、ものを創る人の細かい神経と愛情の通った入念な仕上による本物のかっこよさなのである。サランネットをつけないで裸で使う時のことを考えて、バッフル板の表面は美しく仕上げられ、紗をかけられたオリーブ色のウーハーを基調にメカニカルな美しさに満ちたデザインである。サランネットといえば、これが色ちがいが3枚も付属していて部屋や好みに応じて選択できるようになっているのも心憎いかぎりだ。しかし、このサランの色は私個人としてはどれもあまり感心しないもので、このシステムはサランをはずして裸で使うのがベストである。音質上もそのほうが断然よろしい。ウーハーの周囲はレザー張り、上半分は艶消し黒色仕上げで、2個のアッテネ一夕ーを中心に美しいレター・プリントが施されている。後面には、チャンネル・システム用のダイレクト・インプットとネットワーク使用の2種のインプットが美しく並び、その切換スイッチもターミナルも上等だ。オーディオ機械作りのアマチュアリズムとプロ精神が見事に調和した作品という雰囲気が溢れている。

さて肝心の音だが、これだけの入念な外装仕上げをする心が音をおろそかにする筈はない。真に美しい外観というものは機能を象徴するものであるし、本来、メカニズムのデザインというものは、そうしたものでなければならない。このCE1acの音のまとめには、クライスラーのスタッフはALTECをモデルにしたといっている。ウェスターン・エレクトリック時代からの澄んでのびやかな音の流れをくんでいるアルテックのシステムの本領は大型ホーン・システムによるのだが、その音を、小型ブックシェルフで追求しようという、まことに虫のよいぜいたくな欲求から、このスピーカー・システムは生れたのである。したがって、音質はアルテック系の大型システムのもつ、抜けのよさを狙いながら、システムの構造は、ARをモデルにしている。そもそも、アメリカにおけるアルテックとARという両者は、互いに大変意識し合っているライバル同志で、そのセオリーの点で、また、音質の点でも、対照的な存在である。一言にしていえば、アルテックの音は先程から何度も書いたが、透明である。ARの音は締って無駄がない。このCE1acは、構造的にアコースティック・サスペンションの完全密閉型、つまリAR型も採用しているので、その低音域の充実した締りはこのタイプ共通のものをもっている。そしてバランス的には、中音域から高城にかけての抜けがよいので、たしかにアルテックに共通したキャラクターなのだ。SJ試聴室では、アルテックのA7システム(箱は同社設計の国産だ)を標準システムとしておいてあるが、これと切換えてみて、その音域バランスにはかなり似通った個性を認めた。また、私個人、自宅でゆっくり試聴する機会にも恵まれたが、標準になるバランスをもちながら、音に味があってアトラクティヴである。周波数特性だけフラットなシステムには、時として音の生命感のない、つまらないものが多いが、このシステムには個性があって音楽が生きるのである。29、900円という価格とのバランス上からも価値のある商品であると思う。さんざんほめそやしたが、かといって、さらに欲をいえばいえなくもない。高域の甘美な味わいがもっとソリッドで品位の高い音になればなおよい。とにかくこの製品は、最近のヒット商品とするに足るすばらしいもので、私の録音したレコードも録音した当人として納得のできるバランスて、しかも音楽の生命溢れる再生が聴かれたことをつけ加えておこう。

最近のコメント