サンスイのスピーカーシステムSL5、レシーバーTAC505、アナログプレーヤーSR1050の広告

(スイングジャーナル 1971年5月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 86

サンスイ SL-5, TAC-505, SR-1050

クライスラー CE-1aII, CE-2aII, CE-4a, CE-5aII, CE-6a, TYPE-1u

Lo-D HS-500

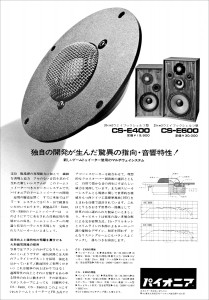

パイオニア CS-E400, CS-E600

ソニー ULM3, ULM4, ULM6, ULM7

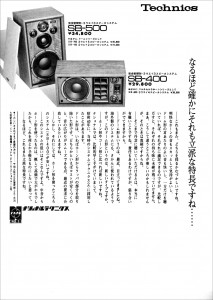

テクニクス SB-400, SB-500

サンスイ SP-3005

エレクトロボイス Aries

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「今月の新製品」より

一見、アンティーク調の、暗い本箱を思わせるアーリー・アメリカンの家具デザインで、変形ブックシェルフ・タイプのスピーカーである。兄貴分のパトリシアンから受け継がれた重厚にして号かなサウンドで、節度ある深々とした低音と、ゆったりとした品のいい中音が、やはりエレクトロボイスでなければ得られないサウンドである。発売されたばかりの新型だが、何か伝統を印象付けられるのは決してデザインのためだけではあるまい。中味は30cmウーファーとドーム型の中音、高音という3Wayだが、このユニットはそれぞれ発売されていないというところにこのシステムに大きな魅力をプラスする。

いままでのスピーカーが決ったように4面仕上げのデザインであったが、室内のアクセサリーに、クラシック調の民芸品的家具がこのところ復活している。アメリカでは、超豪華型システムはこうしたクラシック調のデザインのものが多かった。例えばアルテックのスパニッシュ調、JBLのフランス・プロビネーション調、ボザークとエレクトロボイスのアーリー・アメリカン調という個性を出していたが、中級に出て来たのがこのエアリーズである。サウンド、たたずまいとも魅力いっぱいのスピーカーである。

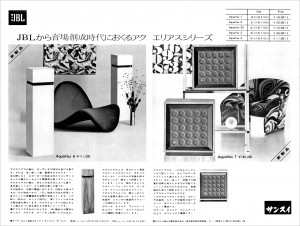

JBL L100 Century

菅野沖彦

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

JBLの3文字は音の名門のステイタス・シンボルである。その3文字が彷ふつとさせる高い品位と信頼感は長年の技術的先進性に裏づけられた商品としての高度な完成度によって培われたものだ。日本では、音響製品に対する見方が二通りあって、一つは純粋に科学製品として無機的に眺め、物理特性をもって尺度の全てとする冷徹なもの。他は、いうまでもなく、これに対する眺め方で、音響機器に個性的感覚を見出して、科学製品として物理的特性の重要性を充分認めながら、人のつくったものとして人文的なバックグラウンドまでも含めてこれを眺める生きた暖かい立場である。私の見方はもちろん後者であって、JBLやアルテックの製品の魅力を表現するのに、アメリカのウエスト・コーストの特質をジャズやその風土に結びつけて反対派の槍玉にあげられたことがある。音響製品を大げさにいえば疑人化したような事をいってもったいぶるのは本質をはずれた見方であるということらしい。しかし、なんといわれようとも、私は人間の関与したものから人間を無視することは出来ないし、すべては人間が人間自身のためへの努力の賜物と思うから、人間中心に考えずして、ものの本質にふれることは出来ないと信じている。そして人間は自然に、自然は神に(仮にこうしておく)はぐくまれたものであることは無宗教の私の現状でも認めぎるを得ない現実である。人間自身はずい分、高度な科学や文明を築きあげてきたけれど、それは、人の叡知のなせる業であり、叡知とは深遠な道理を知ることのできるすぐれた知恵である。今かりに、音響機器を論ずるのに、物理特性だけをもってするという人がいるとすれば、その人は、人間のもつ叡知が、ようやく現段階で具象化することのできた尺度だけで、叡知そのもののすべてを計ろうとするようなもので、思い上りやトンチンカンも甚しい。私たちの勘や感覚というような私たち自身がもっている自然に与えられた鋭く、無気味なほどに力強い能力をもってつくられたものが銘器であって、それを、そこらの生半可な物理や電気の優等生に決めつけられてたまるものか! というのが私の本心だ。洋の東西、今昔を問わず、優れた機器というものはそうしたずっしりとした重味と犯し難い品位をもっているものであって、その立派さや恐ろしさを、その魅力の本質のわからない人ほど不幸な人はないようにさえ思えるのである。

JBLは、創設者のJ・B・ランシングの天才的な能力の生みだしたスピーカーを発展の軸として、パラゴンやハーツフィールドの卓抜なアイディアと周倒な作品構築力と感覚を加え、数々の銘器を生みだした輝やかしい歴史をもつメーカーである。近年アメリカのこういう専業メーカーも独立自営が難しく、より大きい資本の傘下に入るのが珍しくないがJBLも、ジャーヴィス・カンパニーのディヴィジョンということになっている。しかし、専業メーカーとしての緻密な製品づくりの特質はよく生かきれるのがアメリカ社会のいいところで、アルテックと同様、そのメーカーとしての個性はそのまま現在まで受けつがれているといってよい。というものの、最近のアメリカ社会全般の変化や動きには巻き込まれぎるを得ず、JBL往年の風格を壊しむ気持がないといってはうそになる。JBLが近年発表したアクエリアス・シリーズは、たしかに時代の要求を反影し、しかも憎らしいほど巧みな商品づくりの腕前えは認めるが、さらば、それが飛びつき、抱きつきたくなるほどの魅力に溢れているとはいえない。間接放射、異位相成分によるプレゼンスの創造、指向性の改善など数々の積極的手段が使われているが、どれ一つとっても、それは決して全く新しい音響技術ではなく従来にもあった類である。JBLとしては本質的なクオリティの進歩と見ることが、私には出来ない。しかし、先にも述べたように、その商品化の腕の冴えは流石にJBLであって、そのスマートさは他製品のおよぶところではない。ここに取り上げたL100〝センチュリー〟は前面にユニークな材料(スカルプチャード・カドレックス)のグリルを使って指向性の改善を計っていて、その独特の魅力的な立体感が冴える。システム自体は30cmウーハー、10cmスコーカーにツィーターというオール・ダイレクト・ラジエーションのシステムで、抜群のリアリティと高品位の音質をもっている。実にオーソドックスな製品で、JBL健在なりという感が深い銘器とみた。アメリカでも圧倒的好評ときくが、私も好きだ。かなり高価だが、値打ちがある。いぶし銀のような重厚さと底力のある力感、前面に放出される豊かな表現力、JBLならではの緻密さ、鋭角な音像再現であった。

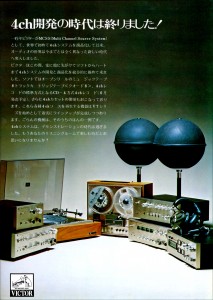

ビクター GB-1D, MCA-V7, MCA-V5, MCP-V9, QCE-V7, SRP-B50M, MTR-15M, SFCU-2, QTH-V7

ビクター MCSS

テクニクス SB-600

岩崎千明

電波科学 4月号(1971年3月発行)

「実戦的パーツレビュー」より

マルチセルラーホーンという本格的な中音ユニットを備えたこのシステムは、おおいに私のマニア根性を刺激した。

黒々と品のよいつや消しの中音ホーンの開口をのぞいていると、このホーンからジョン・コルトレーンのアルトはどんな迫力で聞けるかな、エラの太いボーカルは、どれほど生々しく再生できるかなと魅惑に駆られた。

MPS録音のピーターソンのピアノのタッチは、大きなスケールで聞けるに違いないと期待が持てた。

幸運にも、このシステムが、わがリスニングルームのJBL C40-001ハークネスの隣に陣どることができたのは、それから数週間。

期待に胸をはずませて、という点は初歩マニアと少しも変わるところではない。はやる心をおさえつつJBL520プリ+SA660のパワー部というわが家のリスニングアンプにつなぎ、さらにちょうど手もとにあったテクニクスSU3600と切替えられるように接続した。

カートリッジは使いなれたADC10Eおよぴ、シェアV15/IIをSME3009に取付け、ちょうど手もとにきたピーターソンの最新アルバムMPSの「ハロー・ハーピー」をトーレンスにセットして、静かに針を下したのである。

わたくしがこのスピーカに期待したのには、大きな理由がある。それは、ナショナルのスピーカは、伝統的に中音が美しい。美しいということばはやや誤解を招くので「中音が良い」といいなおしてもよかろう。しかし、良いというより美しいという感じの良さだ。16年以前に愛用していた8PW1の昔からベストセラーの新記録を創ったミニ級テクニクス1。

さらに、いま眼前のSB600の隣りに並べてあるダイアフラム形中音用という画期的SB500。

わたくしの耳にとって、これらの美しい中音は、ひずみの少なさ、ふくよかな肌ざわり、品の良いしっとりしたタッチなど申し分ない。

このわたくしの期待に、まるで応えるかのような中音ホーン。それもマルチルセラーという指向性に対してまで十分考慮し、ステレオ用としての完全な形の小形ブックシェルフ形シス子ムとして、テクニクスのブランドで完成されたのがSB600なのである。これが期待せずにいられるだろうか。

ボリウムを上げる。さすが、である。このピアノのタッチの中音の豊かさと、スケールの大きさ。おそらくピーターソン自身がもっとも望んでいた美しく迫力あるタッチが、ピアノの大きさをそのままに堂々と再現される。

とくにこの中音の豊かさは、おそらく30cmの大形ウーファにあるに違いない。単に低音が出るというだけではなく、中音全体の基としての低音。

当たりまえといえば当たり前だが、低音用の豊かで品位の高い中音特性が中音の良さを支えているように思われる。

わたくしが、従来、ナショナルの最近のシステム全般に対して感じていた不満である品がよいけれど楽器の迫力が物足りないという感じは、このSB600では格段によくなっている。グリッサンドのピアノのアタックで、その迫力がはっきりと認められるし、ピーターソンの左手のタッチの力が生々しいところにも認められる。

しかし、このSB600のもっとも優れた点は、弦の再生に発揮されるようだ。

ハロー・ハーピーにおいてハーブ・エリスのギターのタッチがそれだ。このギターの名手の指の動きまでが間近かに迫るプレゼンスの良さ。弦特有の音の暖か味ある余韻は中音に定評あるアルテックのシステムに優るとも劣らないだろう。迫力あるサウンドのスピーカは音がどぎついとよくいわれるが、このSB600においてはその両者が美事に融合しているのだ。

試みにクラシックの中からストリングクァルテットのデッカ盤に針を落すとヴィオラやヴァイオリンのなんと澄んで品のよい暖か昧のある音か。

クラシックファンをも納得させずにはおくまい。

オンキョー E-63A MKII

ハーマンカードン HK-40, HK-330

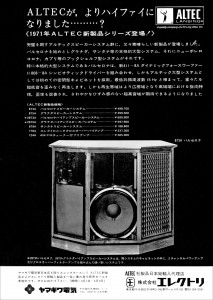

アルテック 873A Barcelona

エレクトロボイス Patrician 800

岩崎千明

スイングジャーナル 3月号(1971年2月発行)

「世界の名器を探る supreme equipment」より

米国ハイファイ市場において、「最高級スピーカー・システム」とその名を歴史に残すシステムは数少なくはない、JBLのハーツフィールド、ユニットに6吋半ローサを用いたブロシナーのトランスィエンデント、アルテック820C、ジェンセン・インペリアル、その他にも変ったところでは、ハートレーやボザーク、今はなくなったスティーブンスなどの米国製スピーカーの数ある中で、もっともオーソドックスな見地からその一つを選ぶならば、それはエレクトロボイス社の「パトリシアン」だ。

それを裏づけるかのように、駐日米国大使館のホールにも、また極東放送網FENのメインスタジオにも設置されているのは「パトリシアン」だけだ。FEN放送局の数多くのモニター・スピーカーはその大半が、同じエレクトロボイスの「ジョージアン」てあったことも付け加えておこう。

たとえていうならば、英国を代表するスピーカー・メーカーとして、今一つ挙げるならばワーフワーディルであろうし、日本ならばパイオニアの名が誰をも納得させよう。米国でもっとも伝統的なスピーカー・メーカーはJBLやアルテックなど日本のマニアにおなじみの名ではなく、戦前ならジェンセンであるし、今はこのエレクトロボイスなのである。

この専門メーカー、エレクトロボイスが最高級品として戦後のハイファイ隆盛期に創り上げたのがこの「パトリシアン800」なのである。

今日の形になるまでに、「パトリシアン」は何回かのマイナー・チェンジを経て来ている。その最大のものは、クリプシュ特許のあの折返しホーンを止めて、超大型76cmウーファーを採用した時だろう。この改造は、それまでのIVから800と型式名を変えただけでなく「パトリシアンIV」とははっきりした構造上の変化を伴ったものである。さらにスピーカー・メーカーとしてのエレクトロボイスらしい特徴を強く打ち出しているのが注目され、その王者としての風格が外観上のクラシカルな貫録に満ちた風貌と共に、内容的にも30インチ(76cm)ウーファーによってもたらされるのであった。

「パトリシアン」のサウンドは、その規模においてハイファイ・メーカー中トップと言われている大メーカーとしてのエレクトロボイスの名誉とプライドをかけたものである。そのサウンドは、ほんのわずかなすきも見せない堂々としたサウンドで、しかも落ち着いた風貌と迫力とは米国のマニアだけでなく、世界のマニアが最高級スピーカーとして認めるに足るものに違いない。

日本の市場に入ってからすでに1年以上もたつが、現在その真価が広く認められているとは言いがたくも、その実力は必ずや万人を納得させ、エレクトロボイスのファンが多くなる日も間近いことであろう。

最近のコメント