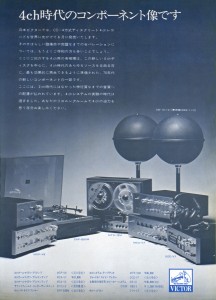

ビクターのスピーカーシステムBLA455、BLA605の広告

(スイングジャーナル 1971年7月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 85

ビクター BLA-455, BLA-605

アルテック Santana, Malaga

サンスイ SP-1005, SP-2005, SP-3005

YL音響 YL-17

ビクター BLA-455, BLA-605

JBL L100 Century, S99 Athena

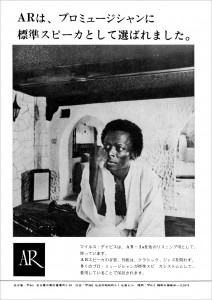

アコースティックリサーチ AR-3a

ソニー ULM6, ULM4, ULM3

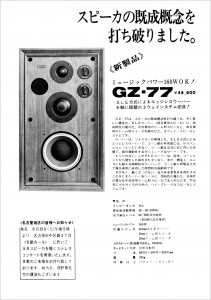

フォスター GZ77

オットー SX-300, DCA-170X

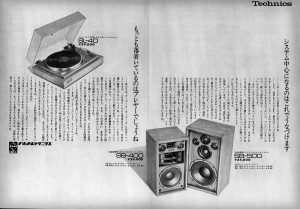

テクニクス SB-400, SB-500, SL-30

パイオニア CS-E400

岩崎千明

電波科学 6月号(1971年5月発行)

「実戦的パーツレビュー」より

単に業界の重鎮というだけでなく、スピーカメーカーとして世界に君臨し、その強力な地位から、我が国ハイファイの育成に牽引車的な役割を絶えず果してきた専門メーカー、パイオニアが、最近、一連の新シリーズのスピーカシステムを発表した。

これらは、4チャンネル用ともいうべき音の拡散度の点で優れた、中・高音用が使われており、指向性に対して新技術をもって望んだ、注目すべき新シリーズなのだ。

これら新シリーズに使われている中音ユニット・高音ユニットは、コーン形でもなければホーン形でもない。ダイアフラム形のユニットだ。

ダイアフラム形は、ちょうどホーンスピーカのユニットをそのまま直接放射形としたともいえるものだ。

ドーム形の振動板は小さく軽い。したがって、エネルギー放射の点ではホーン形はおろか、コーン形よりもかなり落ちる。今までにもダイアフラム形ユニットを用いた国産品CS10は、もう5年前の製品だ。

ダイアフラム形は、だから決して新らしいものでもない。AR社のAR3に初めてダイアフラム形を用いたのは60年頃から、なんと10年も昔からだ。

しかし、ダイアフラム形は、いかんせん放射エネルギーが大きく取り出せない。おとなしい音、品のよい音というのが、このダイアフラム形を中・高音のユニットとしたシステムの一般的評価なのであった。パイオニアのかつての製品CS10にしてもそうであった。しかし、今度の一連のニューシリーズは、この点が大に改められているというより、あきらかに新らしい技術を感じさせる。

私は、AR3に初めてせっした61年暮れ、ダイアフラム形ドームラジエターの音を耳にした最初のチャンスだったが、そのときから、ドームラジエターは好きになれなかった。ちょうどスピーカを無響室の中で鳴らしたときのような「味気なさ、たよりなさ」が、「品のよい素直な音」という一般的な評価を受け入れることを拒絶したのだった。

おそらく、正面のf特はフラットでも真正面以外の放射エネルギーが、ある帯域で、不十分なのではないかというように強く感じ、その時にもAR製システムの中からコーン形中高音を用いた2ウェイの「AR2」を初めて自分自身のステレオ用としてリスニングルームに運び入れたほどだった。

しかし、ずっと後になって、私のこの判断は、ある点で当っていたし、ある点で外れていたことを知った。

ダイアフラム形スピーカの指向特性は優れていた。したがって、私の判断「ある帯域で音響エネルギーが小さい」というのは、実はウーハの高音域に相当する400Hz〜 1kHzあたりの中音域だったようである。そして、さらに低音ユニットの強力なエネルギーは、やはり中高音域ユニットのそれを全体に上まわっており、それがARの音を創っていたのである。ステレオになって、モノーラルの時よりもはるかに指向特性が重要なファクターになったと同様に、4チャンネルになれば当然、ステレオ指向特性を要求される。

もうびとつ、2次的な問題だが、リアスビーカとして設置場所の制限やその使用法の上でも、できるだけ小形化されることが好ましい。

しかし、小形化といってもフロント用としての従来のステレオ用スピーカと、性能的には、いささかも劣ることは許されるものではない。

4チャンネル用として、フロント、リアの各スピーカは、4つとも、まったく同一のものが好ましいのは、ステレオと同様である。

パイオニアの新シリーズにおいてはARにさえみられた周波数バランスの点で、改善が著しく中音の充実という点では、傑作AR4に匹敵し、しかもドームラジエター独特の超高域に到るまでの指向性はバツ群だ。

新シリーズの中では、特に600が中低域の充実しぶりが感じられ、400においては、まさにAR4axをほうふつさせる音色と、品の良い音の確かさが感じられる。ただ、難といえば、やはり、もう一度低音の充実感が欲し

った。

しかし、このCS−E400は価格の点では音の類似したAR4の半分であるという点、まさに4チャンネル時代ために生まれたスピーカシステムとうことができるだろう。おそらくコンポーネントを買い集め、さらにパーツを買い足して4チャンネル化するマニアのふところは、決して重くはないからである。

実戦的パーツレビューより

最近のコメント