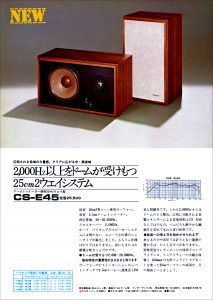

パイオニアのスピーカーシステムCS-E45の広告

(スイングジャーナル 1972年6月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 80

パイオニア CS-E45

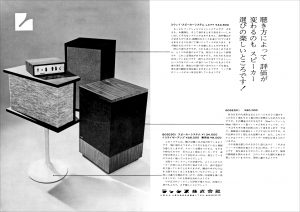

トリオ KL-4050

クライスラー PERFECT-I, PERFECT-II, CE-1aII, CE-2aII, CE-4a, CE-5aII, CE-6a, TYPE-5

B&O Beovox 3000, Beomaster 3000, Beogram 1200, ゼンハイザー HD414

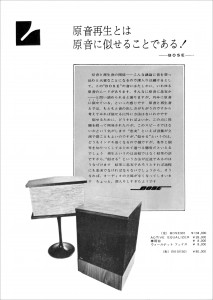

BOSE 901, 501, ラックス LX77

デンオン VS-170, VS-270, TUA-300, TUA-400, MTP-701, MTP-702

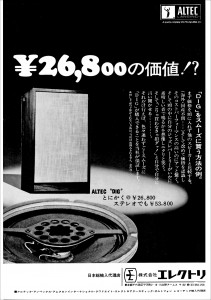

アルテック DIG

BOSE 501, 901

ヤマハ NS-620, NS-630, NS-650

ソニー ULM2, ULM3, ULM4, ULM6

トリオ KL-4050

パイオニア CS-E350, CS-E600

ラックス LX77

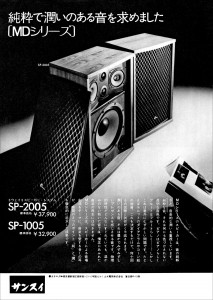

サンスイ SP-2005

アルテック DIG

岩崎千明

スイングジャーナル 5月号(1972年4月発行)

「SJ選定 best buy stereo」より

アルテックというと、一般にどうも業務用音響機器の専門メーカーのイメージが強い。Altec は Alt tecnic つまり「大音量の技術」というところからきたのだし、ウェスターン・ブランドのトーキー用システムを始めプロ用システムを専門に作ってきたキャリアが長いだけに当然といえよう。

映画産業のもっとも隆盛を誇ってきた米国内において、トーキー以来ずっと映画関係と、電波を媒介とする放送が始まればそれに伴ない、さらにレコードとも密着して、ずっと発展し続けたのだから、まさに業務用音響メーカーとしての地位を確保し続けたのは間違いない事実である。

しかし、アルテックがハイファイ初期から、家庭用音響機器をずっと手がけて、50年代から早くも市販商品を世に送ってきたことは、このプロフェショナル・メーカーとしての存在があまりにも偉大でありすぎたために十分知られていない。

これはひとえには1947年、アルテックから独立したJ・B・ランシングが、アルテックの製品と酷似した家庭用高級音響製品の数々を、高級音楽ファンやマニア向けに専門的に発売し出したことも、アルテックの家庭用音響幾器の普及にブレーキをかけたといえよう。もっとも、このJBLの各製品の設計者であるJ・B・ランシングが、この頃のアルテックの多くの主要製品の設計に参画していたのだから酷似するのはあたりまえともいえよう。

アルテックの家庭用機器が大きく飛躍したのは、オーディオ界がステレオに突入したころからであるが、その後は毎年飛躍的に向上して、少なくとも今日米国においては、アルテックはJBLと並び、ARやKLHなどの一クラス上のマニアに広く愛用されるポピュラーなメーカーであるといえよう。

いや、ポピュラーな層に大いに売り込もうと前向きの姿勢で努力している「もっとも犠牲的なメーカー」であるといいたいのだ。

ブックシェルフ型スピーカー「ディグ」がその端的な現れである。アルテックでも、「ディグ」以前にもこの種のシステムは数多く現れては、消えた。消えたのはおそらく、その製品が十分に商品としての価値を具えていなかったからに他ならない。商品としてもっとも大切な価格の点でプロフェッショナル・システムになれてきたアルテックが、市販商品としての企画に弱かったのだといえるのではないだろうか。

つまり、音響機器においての「価格」はサウンドに対するペイであり、アルテックにすれば商品として以上に内容に金をかけすぎてきたのであろう。

もうひとつの理由は、ARに代表されるスピーカー・システムのワイド・レンジ化が、アルテックの標模するサウンド・ポリシーに反するものであったことも見落せない。

アルテックの音楽再生の大きな特長というか姿勢は、レンジの拡張よりも中声部の充実を中心として、音声帯域内でのウェル・バランスに対して特に意を払っていることだ。

「ディグ」の中味は、20センチの2ウェイ・スピーカー1本である。それもフェライト・マグネットを使っているためユニットは外観的に他社製品のようなスゴ味を感じさせるものではない。

つまり、中味を知ると、多少オーディオに強いファンなら[ナァンダ」と気を落してしまいそうなメカニズムを土台としているシステムなのだ。

しかし、この点こそがアルテックならではの技術なのである。

音量のレベルが小さい所から大音量に到るまで、バランスを崩さずに中声部を充実させるため、この永年使いなれたユニットをもっとも効果的に鳴らしている。それが「ディグ」なのである。

「ディグ」というジャズ・ファンにおなじみなことばを製品につけたのは、広いファンを狙った製品だからなのだが、単に若いファンだけを対象にしたのではないのは、その温かみあるサウンドににじみ出る音楽性からも了解できよう。むろん、若いジャズ・ファンが納得する迫力に溢れた瑰麗なサウンドは、「ディグ」の最大の特長でもある。ブックシェルフとしてはやや大きめの箱は、この409Bユニットによる最大効果の低音を得るべく決められた寸法であり、ありきたりのブックシェルフとはかなり違った意味から設定されている。小さいながらもこのブックシェルフ・タイプのサウンドは、アルテックのオリジナル・システムA7と同質のものなのである。

ヤマハ YP-700, NS-310, NS-570

デンオン VS-170, VS-270, VS-560

オンキョー E-53A, E-83A MKII, U-4500, U-6000, SCEPTER 100

Lo-D HS-350

パイオニア AS-30 + LEB-30, AS-21 + LEB-20

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1972年3月発行)

「audio in action」より

ステレオ・メーカーが相次いでキットを出した。トリオのアンプ・キット、ラックスの真空管アンナ・キット、さらにパイオニアがスピーカー・システムのキットを市場に送った。この新らしい試みは、不況に関連しての目玉商品としてではなく、週休2日制の声がしばしば聞かれるレジャー時代に即応した新商品としての登場である。

いわゆるホビーとしても、ステレオやオーディオはハイセンスなことこのうえなく、単に高級パズルとしてだけでなく音楽という趣味性の高度な感覚がからんで、現代の、知識層にとって計り切れないほど強くかつ、深い魅力を秘めているといえよう。

キットは、その端的な具体化商品なのである。

パイオニアのスピーカー・キットにはAS30、30センチ低音用3ウェイ、AS22、20センチ低音用2ウェイ(ダイアフラム型高音用)、AS21、20センチ低音用2ウェイの3種類がある。価格はAS30が12、000円、AS22が5、500円、AS21が4、400円となっており、それの専用ボックスが2種類売り出されている。

LEB30 AS30用 12、000円

LEB20 AS21、22用 9、000円

従って、3ウェイ用としては、LEB30とAS30を購入すればよく、価格は24、000円ということになる。この3ウェイに匹敵するパイオニアのシステムはCS−E700で、こちらは35、000円なので、スピーカー・システム・キットの方がなんと1万1千円も安くなることになる。(厳密にいうと、CS−E700の方は高音用ホーンが、マルチセラーになっているので、キットよりも高音域の拡散性がより優れていることは確かだが)。

LEB20とAS22の組合せは、パイオニア・システムCS−E400に匹敵し、レベル・コントロールのないことを除いてまったく同じだが価格はシステムが19、900円なのに対してキットの方は13、500円である。さらにLEB20とAS21の組合せはCS−E350に相当するが箱は、キットの方がひとまわり大きく、低音のスケールは一段と大きい。システムのCS−E350の14、500円に対してキットはLEB20とAS21で13、400円と差は少ないが外観がひとまわり大きい。

さて、今回AS30、3ウェイの大型のキットと、もっとも普及型であるAS21を試作してみた。

キットとしては大へんに工作が楽で穴をあけたり、切ったりする必要は全然なく、箱にスピーカーを取り付けて「ネットワーク」をハンタづけする、というだけの、イージーメイクな、万人向きのキットといえよう。

付属の説明書を頼りに進めれば、少しもまごつくことなしに完成できるが、ハンタづけのウデの確かな方ならおそらく1時間ぐらいで、2個を作り終るであろう。

ハンダづけの未経験な方は、ネットワークとスピーカー端子のハンダづけに苦労するかもしれない。

ハンダづけの要領にちょっとふれておこう。

①ハンダゴテはあまり熱くしすぎてもいけない。糸ハンダをコテ先に押しつけ溶け出して、先にたまるぐらいがちょうどよい。これよりも熱過ぎるとハンダが玉になって下におち、コテ先に付いてくれないから注意。

②コテ先にハンダがよくのったら、導線をからげたハンダづけするべき所におしつけ糸ハンダを、コテ先に触れさせると、端子全体にハンダがよくのってくる。

③そこでつけるべき導線の先までハンダを盛るようにする。ただし、ハンダの量は少ないほどよい。

とこう書くと色々と大へんな手間だが、実際は一箇所ハンタづけするのに3秒ぐらいのものだ。工作に当ってのたったひとつの注意は、中につまっているグラスウールだ。これは眼に入るとチクチクと痛いし腕にでも付着するとチクチクしてなかなかとれない。もともとガラスの細い繊維だからなるべく素肌には触れない方がよいので、そっと扱い、こまかいのが空気中に飛ばぬように注意する。スピーカーをつつんでいた布袋を利用してグラスウール全体をスッポリと被ってしまえば扱いやすい。

さて、スピーカー・ボックスにある端子板に、青白の入力コードをハンダづけする。あせって青白のむきを間違えないよう。+側が青です。ネットワークはスピーカーのボードがかたいのでネジ止めが大ヘンなので、セメダインかボンドを推める。ネジは1本か2本だけでよい。

出来上ってみると苦労のしがいがあったのが嬉しい。

さて、音を出してみよう。もし確実に1工程、1工程確めながらやってあれば信頼できるが、そうでないと、出来てからの心配や苦労が多いもの。

この辺がキット作りのコツともいえる。

く試聴記〉

キットだからと最初はたかをくくっていた。「CS−E700と同じだから社員でさえ買うものがたくさんいるほど。これはスピーカー・メーカーとしてのパイオニアのサービス商品だ。」といったのはスピーカー課長の所次にいる山室氏だが、まさかそのまま受取れるほどのことはあるまいと思ってたのだが。どうしてどうして、大した製品である。キットとはいえ、まさにパイオニアの本格的3ウェイの音だ。つまりCS−E700と変らないといってもよかろう。堂々たる量感あふれる低音、豊かなエネルギーを感じさせる品の良い中音域。輝きに満ちた高音。

パイオニアの良識あるハイファイ・サウンドはジャズのバイタリティを力強く再現してくれる。ヴォリュームを上げた場合の楽器の再現性はバツグンだ。AS21の方はコーン型トゥイーターで歌の生々しさが特筆。全体にソフトタッチのバランスのよい音で、再生のクォリティーは高く、使いよさの点で誰にも推められよう。アトランティックのキース・ジャレットの美しいタッチが力強さに溢れた感じが加わるから不思議だ。

最近のコメント