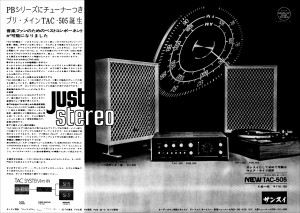

サンスイのスピーカーシステムSL5、プリメインアンプTAC505、アナログプレーヤーSR1050の広告

(スイングジャーナル 1970年10月号掲載)

Category Archives: アナログプレーヤー関係 - Page 70

サンスイ SL-5, TAC-505, SR-1050

マイクロ MR-211, MC-4100, VF-3100, M-2100, MA-77MK-II, MB-400S

トリオ KP-3021, KP-5021, KP-7021

パイオニア PC-20-LS

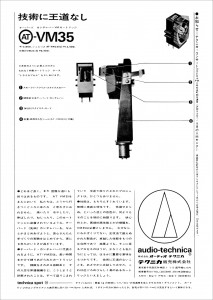

オーディオテクニカ AT-VM35

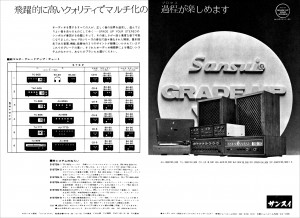

サンスイ SP-2002, AU-999, BA-60, BA-90, CD-5, TU-999, SR-2050

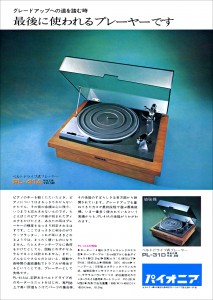

パイオニア PL-31D, PL-41A

ナガオカ NM-66

マイクロ MR-411, MB-600, MC-4100/5, VF-3100/5-II, M-2100/5, MA-101

オーディオテクニカ AT-VM35

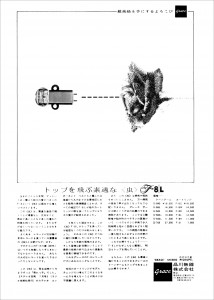

グレース F-8L

デュアル 1219

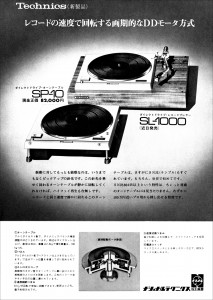

テクニクス SL-1000, SP-10

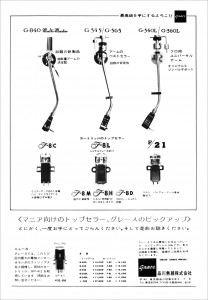

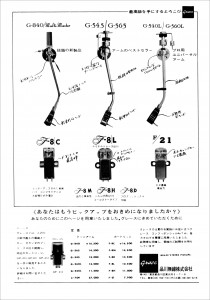

グレース F-8C, F-8L, F-21, G-545, G-565, G-540L, G-560L, G-840, フィリップス GP412

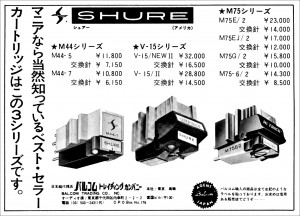

シュアー M44-7, M75E/2, V15 TypeII

テクニクス SL-1000, SP-10

オーディオテクニカ AT-VM35

フィデリティ・リサーチ FR-5

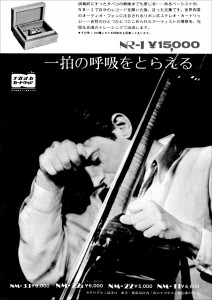

ナガオカ NR-1

パイオニア PL-41A, PC-20, PP-301

マイクロ MR-211, MC-4100, VF-3100, M-2100, MA-77MK-II/SR, MB-400S

パイオニア PL-12

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1970年7月発行)

「SJ選定新製品」より

コンポーネント・システムがますます流行しそうだ。一つにはメーカー側の商策の成果だが、それが実を結ぷ土壌があったことも見逃せない。音楽を聴くということはきわめて個人的なもので、音楽に関する限り人は全く個性的になるべきだ。特にジャズはそうだ。こう聴くべきだ、こうあるべきだといった画一的なパターンは通用しない。そういう気質からいってもコンポーネント・システムを自分流に組み上げるというのは楽しいはずだ。とはいえ全く知識がなければ暗闇の手さぐりということになり、個性の表出もあったものではなかろう。また、べらぼうに高価格でも手が出ない。そこで、今月の選定新製品パイオニアのプレーヤー・システムPL12の場合を中心に、プレーヤーについての注意事項をも含めて書くことにしよう。

プレーヤー・システムというのはレコードから音の信号をとり出す装置で、再生装置の入口として大変重要な部分である。ここに欠点があれば、あとはいくら高級なアンプや、スピーカーを使っても、その真価が発揮されないわけだ。従って、持論としては、全体の予算配分のバランスを少々くずしてもプレーヤーは良いものをという考えをもっている。もし15万円の予算なら常識的なバランスとしては市販パーツの現状での価格分布からいって、スピーカーに6万、アンプに5万、プレーヤーに4万という大ざっばな配分で考えればまとまる。この場合はレコードの再生装置ということだけを考えた場合だから、アンプはチューナーなしのプリ・メイン・タイプである。この方法をもってすれば、かなり性能のいいプレーヤーが買えることになるが、全体予算を10万にしぼった場合は、この配分でいくとプレーヤーには2万6千円、もし8万にしぼれば約2万円しかかけられないことになり、市販のコンポーネント・システムの中から独立型プレーヤーとして優秀なものをさがすのが難しくなってくる。そこで、10万以下の予算では、スピーカーやアンプを多少おさえてもプレーヤーに3万ぐらいかけるというのが好結果を生んだわけだ。しかし、その考え方を否定するのが、このPL12の登場である。

PL12の正価は21、500円だから、市販プレーヤー・システムとして最低価格である。同じパイオニアのPL11というのが2万円をわずかに切っていたが性能はこのPL12でぐんとグレード・アップしたことが重要なポイントである。つまり予算8〜10万では、配分をくずしてプレーヤーに3万以上かけなければならないといった実情を過去のものにするほど、このシステムの性能は高いのである。全体予算を8万にしぼっても常識的な予算配分の2万円に入り、しかも性能的には3万円台のものに匹敵するわけである。

使用モーターは4極シンクロナス、駆動方式はベルト・ドライヴ、ターンテーブルは30cmのダイカスト。シンプルな構造のスタティック・バランス式ユニバーサル・トーン・アームがつきこれは油圧式のリフタ一つき。上下方向共に適度なダンプがきき大変スムースに動作する。合理的なシンプルな構連と生産性によってコスト・タウンが計られているのだろうが附属のPC11カートリッジもとりあえずはかなり使えるし、後日もっと性能のよいものにつけ変えも自由で、そ場合にアームやモーターの性能も充分使える。

ターンテーブルにメカニカルな振動が伝わらないこと、ワウ・フラッターという回転ムラのないこと、十分回転力が得られること、連続運転に安定していること、トーン・アームの動きが鋭敏でカートリッジのトレースを防げないこと、扱いが容易で故障の少いと、仕上げが美しいこと、などといったターンテーブルに要求される、いろいろな角度からみて、この製品の示すパーフォーマンスは低価格製品とは患えぬものだ。もちろん、外観上からも高価格製品のような貫禄はないし、附属カートリッジにもう少し品位の高いものといった欲は感じるが、実質的価値は価格と対象してみてきわめて高いことが認められたのである。

このプレーヤーの登場で、限られた予算でのコンポーネントの組合せのバリエーションが、かなり大巾に拡大されたといってよかろう。手軽にちょっとしたプロ・イメージの再生装置が構成できるわけだ。

最近のコメント