ビクターのレシーバーAST135TS、AST150TS、AST217TSbの広告

(スイングジャーナル 1969年8月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 110

パイオニア UA Series

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

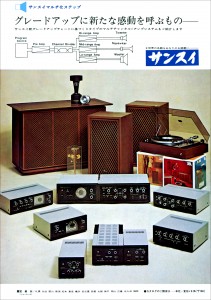

サンスイ AU-777D

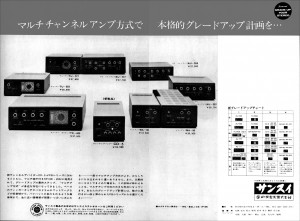

サンスイ SP-2002, AU-777D, TU-777, BA-60, BA-90, CD-5, SR-3030

トリオ KA-6000

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1969年7月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

市販アンプのほとんどがソリッド・ステート化された今日だが、その全製品をトランジスタ一本化にもっとも早くふみ切ったのがトリオである。現在でこそ、トランジスタそのものの特性もよくなり、回路的にも安定したものが珍らしくなくなったが、トリオがそれにふみきった時点での勇気は大変なものだった。つまり同社はトランジスタ・アンプには最も豊富な経験をもったメーカーといえるのである。このKA6000は同社のアンプ群の中での代表的な高級品だが、昨年秋の発売以来、高い信頼性と万能の機能、ユニークで美しいデザインが好評で、今や国産プリ・メイン・アンプの代表といってもよい地位を確保している。

KA6000の特長は片チャンネルの実効出力70Wという力強さに支えられた圧倒的な信頼感と細かい配慮にもとずく使いよさにある。

アンプにはプレイヤーやテープ・デッキ、そしてチューナーなどというプログラムを接続するわけだが、そうした入力回路の設計はユティリティの豊富なほど使いよい。

2系統のフォノ入力端子は、1つが低インピーダンス(低出力)のMC系カートリッジ用に設計され、専用トランスやヘッドアンプを必要としない便利なものだし、そのほかのライン入力端子も3回路あって十分な活用ができる。プリ・アンプ部とメイン・アンプ部の切離しも可能で今はやりのチャンネル・アンプ・システムへの発展も可能であるが、欲をいうと、この部分のメイン・アンプの入力感度がやや低い。しかし、一般のアンプと混用して使っても決定的な欠陥とはならないし、同社の製品同志でまとめる限りは全く問題はない。

フロント・パネルはポイントになるボリューム・コントロールを大胆に大きくし、デザイン上のアクセントとすると同時に使いよさの点でも意味をもっている。高、低のトーンコントロールはステップ式でdB目盛の確度の高いものがトーン・デフィート・スイッチと同じブロックに並べられてあり、このスイッチによってトーン・キャンセル、高、低それぞれを独立させて働かせるようにも配慮されている。この辺はいかにマニア好みだし、使いこめば大変便利なものだ。スピーカー端子は2回路あり、2組のシステムを単独に、あるいは同時に鳴らすことができる。ラウドネス・コントロール、高域、低域のカット・フィルター、−20dBのミューティング・スイッチがパネルの右上部に鍵盤型のスイッチでまとめられ使いやすく、また見た目にもスマートである。入力切換のパイロットがブルーに輝やきフォーン・ジャックを中心に左右にシンメトリックに3つずつ並び、使い手の楽しさを助長してくれているのも魅力。

このような外面的な特徴はともかくとして、肝心の音だが、私は、この製品を初めにも書いたように、安定した大出カドライヴ・アンプの最右翼に置くことをためらわない。国産同機種アンプを同時比較した結果でもそれは確認できた。ジャズのように、きわめて強力な衝撃的な入力には絶対腰くだけのしない堂々たる再生が可能であるし、ソリッドで輝やきのある音質もジャズ・ファンの期待に十分応えるものと思う。出力の点でも、また、価格的にも、相当パワーに余裕のあるスピーカー・システムとの共用が望ましく、本格的ジャズ・オーディオ・マニアの間で好評なもの当然のことだと思う。デザイン的に統一された同社のKT7000チューナーとのコンビでは最高のFM受信再生が可能であり、相当な高額商品だが、その支出に十分見合った結果は保証してよいと思う。

サンスイ SAX-150, SAX-250

ティアック AS-200

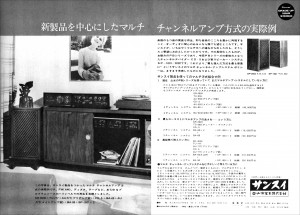

サンスイ Multi Amplifier System

トリオ KT-7000

岩崎千明

スイングジャーナル 6月号(1969年5月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

本放送をきっかけに「絢爛たるFM放送時代」がやってくる。

音楽ファンにとってFM放送はレコード以上のミュージック・ソースですらある。ある意味というのは、レコードのように金を出してそれを買う必要がない点と放送局用の標準仕様のレコード・プレイヤーや高級テープメカニズムによって演奏される点できわめて品位の高い「音」をそなえているところにある。

FM放送の高水準の音質をそのまま再現することは多くの点でたいへんむずかしい問題を含んでいる。ただ従来はメーカーがそれをほおかぶりしてきたに過ぎない。それというのもFMの音が本質的にすぐれていたため、多くの点でイージーに妥協して設計された受信回路によってもかなり優れた再生を期待できえたのであり、それがFM放送の良い音だと思われていたすべてであった。

たとえば高域のfレンジの広さを考えてみよう。放送で聞いたローチのシンバルとくらべ、同じレコードの音の方がずっと鮮かであるのが常であった。そして、これは局側て放送波になるまでの多くの過程をへたことに起因するのと思いこまれていた。これはなにも技術を知らない者だけでなく、高い技術的知識を持ったオーディオ・マニアでさえそう信じていたのてある。

トリオからKT7000の予告があったとき、私はその技術的すべてが信じられなかった。その実物をみるまで、予告されたクリスタル・フィルター+ICという回路は、あくまでも宣伝のメリットであるにすぎないだろうとたかをくっていた。’68年代に入ってから米国のレシーバーの多くにICが採用されてきたが、それはICの良さを発揮するというよりも、あくまて宣伝上のうたい文句であったことからそう思っていたのである。ICによってトランジスターと比べものにならぬほど高い増幅度を得ることができるのは確かだが、それはいままでの回路常識によっては本当の良さを発揮できず、集中同調回路、または理想的なクリスタ・ルフィルターと併用してこそ本当にすぐれた回路構成ができることを私は知っていたのである。そして、その通りの理想的構成をKT7000はそなえていた。KT7000を初めて見たのは内輪の発表会ではあったが、その後メーカーを訪ずれた際、その全貌をじっくりみせてもらうことができた。

その技術的レベルの高さ! ここにはまぎれもなく世界最高水準のFM受信回路が秘められていた。それもクリスタル・フィルター+ICのIF回路だけでなく、いたるところ、チューナー・フロント・エンドにもマルチアダプター回路にも新しい技術が、周到な準備を棟重ねた上でのきめこまかい配慮によってびっしリと織りこまれていることを確かめたのであった。

この高い技術に支えられたKT7000の優秀さは、ほどなく行なわれたオーディオ各誌の市販チューナー鳴き合せでもいかんなく発揮された。国産中はおろか、はるかに高価な海外製品とくらべても一歩も譲るところなく、それに上まわる結果を示し、米国市場において、もっとも多量のFMチューナーを提供してきた実績を持つトリオの真価を発揮したのである。

私の耳によって確かめた優秀さの実際をひとつだけ記しておこう。

ステレオ放送の初め片チャンネルからのみ音を出す準備の音だしの際、音のでていないはずのもう一方のチャンネルの音量だけあげて聞いてみる。KT7000の以外のチューナーの多くは、もれた音が歪っぼく聞けるのに、KT7000ては優れたセパレーションがもれを極端に少なく押え、その音はいささかも歪ぽい感じを受けない。これはIF特性、マルチ回路全体の優れた位相特性のたまものであり、KT7000によってそれが初めて実現されたといえるのである。

6万円近い高価な価格も、技術とその音を聞けば、お買徳品てあることは間達いなく、ベスト・セラーになるだろう。

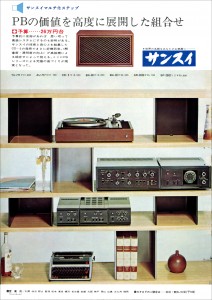

サンスイ SP-2002, AU-777, BA-60, BA-90, CD-5, TU-777, SR-3030

サンスイ SP-1001, AU-555, BA-60, CD-5, TU-555, SR-3030

ラックス SQ606

ソニー SS-2800, STR-6500, PS-1200

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

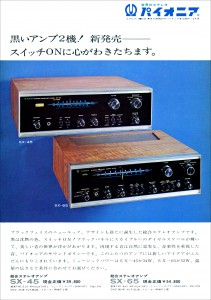

パイオニア SX-45, SX-65

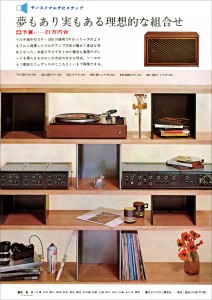

サンスイ AU-222, AU-555, AU-777, TC-505, BA-60, BA-90, TU-555, CD-5

パイオニア SA-90, TX-90

パイオニア SA-70

菅野沖彦

スイングジャーナル 5月号(1969年4月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

プリ・メイン・アンプSA70はパイオニアが新しく発売した一連のアンプの中の一つで、求めやすい価格で高級アンプの機能をそなえた注目の製品である。アンプの形式として、プリ・メイン型は最も人気のあるものだし、事実、使いやすさの点でもセパレート型や一体型の綜合アンプよりも好ましい。プリとメインの独立したセパレート型は、それなりに設計上の理由があるはずだが、市販製品のすべてがそうした必然性から生れてきたものばかりともいえない。プリとメインが一体になっていて感じる不都合さはないといってもよいほどなのである。ただし、それにはプリ部とパワー部とが切離すことができるというのが条件であるが、この点でも最近のプリとメイン型は考慮がされているし、このSA70は後で述べるが、特にこの点には細かい気の配ばられた設計である。一方、チューナーつきの綜合アンプ、いわゆるレシーバーと称されるものも、ほとんどの場合、別に不都合はないのだが、チューナーを使わない時にも電源が入っていて働いているといったことや、配置の変化や機能的な制約などで不満がでることもある。また、なんといっても、各種単体パーツを自由に選択し使いこなすといったマニア心理からすれば綜合型は向かないだろう。そんなわけで、アンプの主力がプリ・メイン型となったわけだろうが、ここ当分はこのタイプの全盛時代が続きそうである。当然のことだが、このタイプのアンプには各社が最も力を入れていて種類も豊富だし、性能のよいものが多いのである。そうした状況下で発売されたのが、SA70とSA90だが、共にパイオニアとしては初の本格的なTRプリ・メイン・アンプなのである。同社がこの製品にかける熱意がよくうかがえる力作だ。まず音質についてだが、大変好ましいバランスをもっていて、高域の癖がなく自然な再現が得られ、中低域の量感が豊かで暖い。切れこみのよい解像力は音像がくっきりと浮彫りにされて快い。パワーも十分余裕があって、能率のよくないブックシェルフ・タイプのスピーカー・システムでも思う存分ドライヴすることができる。この価格として考えると大変プライス・パフォーマンスの優れた、まさにお買徳品といった印象が強い。

このアンプの機能的特長としては最高級アンプと同等の、ないしは、かつてのアンプにはない、豊富なユティリティを持ち、アイディア豊かな、そしてユーザーの立場に立った親切な設計が感じられる。その最たる点はプリ・アンプ部とメイン・アンプ部とのジャンクションである。最近のプリ・メイン型はすでに書いたようにプリとメインを切り離して独立させて使えるようにジャンパー・ターミナルのついたものが多くなったが、特にこの製品では、プリ・アンプの出力を大きくとって単体として使いやすいように工夫されている。スイッチによって、結合状態と分離状態とで入出力のゲイン・コントロールをバランスさせているのが興味深い。これは、後日チャンネル・アンプ・システムなどに発展させるにあたって便利である。プリ・アンプの出力とメイン・アンプの入力レベルの規格が各メーカーによって異る場合にも心配がない。さらに、フォノの入力は2系統で、フォノ2は前面パネルに設けられたプッシュ・ボタンでMCカートリッジ用の入力回路に切り換えられるし、−20dbのミューティング、2組のスピーカーの切換と同時駆動スイッチなど万全のアクセサリーだ。トーン・コントロールは3dbステップのスイッチ式というように、なかなかこっていて、いかにもマニアの心理を知りつくしたサービス精神にあふれている。

短時間ではあったが使ってみて感じたことは、最近の製品の共通した特長であるパワー・スイッチとスピーカー切換スイッチの共通は必らずしも便利とは云い切れないこと、モード切換スイッチのST、L、R、L+Rの順序は

ST、L+R、L、Rのほうが使いよいと思ったぐらいで、非常に使いよく、デザインも美しく、コンパクトなサイズとよくバランスして愛着を感じるに十分な雰囲気をもったまとまりである。全予算を10〜15万円位にとった時のアンプとして最適のものだし、将来のグレード・アップにも立派にフォローできる。

最近のコメント