マランツのパワーアンプModel 16の広告(輸入元:スタンダードセールス)

(ステレオ 1970年4月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 105

マランツ Model 16

ダイヤトーン DS-22B, DA-33U

テクニクス SU-50A (Technics 50A)

パイオニア SX-90, SX-100S

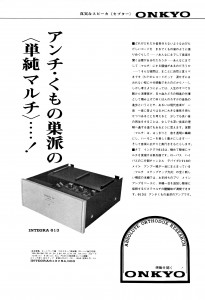

オンキョー Integra 714

サンスイ AU-999, TU-999

パイオニア SC-100, SM-100

オンキョー Integra 712

岩崎千明

スイングジャーナル 3月号(1970年2月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

コンピューター万能の時代である。コンピューターをアンプの設計に活用した、という時代の先端をそのまま商品とした強力なアンプがオンキョーから発売された。

ハイ・ファイ業界の眼れる獅子といわれた関西の大型専門メーカー大阪音響は、すでにマルチ・チャンネル・アンプ・ステレオ・シリーズで一躍業界でフット・ライトを浴びる存在となって一年。お手のもののハイ・ファイ用スピーカーを基盤に着々とステレオ専門メーカーの地盤を確固たるものにしつつある。コンポーネント・ステレオが流行のこのところ、すでに発表以来高性能をかわれているスピーカー・システムE83AやF500のスピーカー陣にいよいよアンプが加わることとなったのである。

結論から申し上げると、このアンプ群、いかにも百獣の王にふさわしい大型メーカーの作り上げたアンプである。

初めてのアンプ製品ながら、じっくり時間をかけて、ベテラン技術スタッフがガッチリと取組んで完成したにふさわしい、手ごたえのある本格的高性能を秘している。ただ欲をいえば、もう少し商品としての魅力がほしい。しかし、やはり専門メーカーらしくオーソドックスなデザインになっている。同じ関西の非常に手堅いアンプメーカーL社の商品に対する考え方と同じものをデザインに感じさせる。

ハイ・ファイ専門メーカーとかステレオ専門メーカーといえるメーカーは決して多くはない。オンキョーはそういう数少ないメーカーであり、業界で屈指の規模の大型メーカーである。

カラー・テレビまで自社の技術で作り出し得る高度の電子回路技術力は、アンプ・メーカーではチューナーで名の通っているT社がわずかにこのオンキョーと匹適する程度であろう。

テレビに対するパルス回路的考え方が、アンプの低域特性に応用されて、コンピューターの出動にまで発展したものであろう。アンプの低域時定数の理想的な決定に複雑で面倒な計算に計算機を応用したという。そして、もうひとつの理想的な回路として、このところにわかに注目されてきている出力コンデンサーレス、OTL回路を含む全段直結アンプ方式を、すでに検討を終り、オンキョー・アンプの最高級機種としてインテグラ701を同時に発しているのである。ただ701は全段直結とハイ・パワーのためにかなりの高価な値段で一般の若いマニアには手がとどきかねると申しておこう。

インテグラ701を最高ランクとして712、713、714を除いてまったく同じといってよいパネル・デザインである。

最近のアンプの各社の製品を見ると、マルチ・アンプ方式に対する配慮がにじみでているが、オンキョーの場合も同時に発表されたディバイダー・アンプとパワー・アンプを組合せてマルチ・アンプシステム化ができる。しかし、このマルチ・アンプ・システムは非常にレベルの高い音楽ファン層を意識していることがわかる。きわめて周到に設計されており値段も安いものではない。これでもうかがわれるようにオンキョーのアンプはかなり高級マニアを狙ったものだ。いまは、珍しいものではない周波数切換付きトーンコントロールも、親切な配慮であるし、よけいなアクセサリー回路も欲ばっていない。つまり非常にありきたり、オーソドックスな設計基本方針にもとづいて製品化されたものであることがわかる。

特徴のないデザインもそれの現われであろう。ただこのあたりまえな衣の内側は非常に充実しており、それは712において13kgという超重量にも見られる。おそちく、胴大な電源回路が同クラス製品中ずば抜けた迫力をもたらしているのであろう。

初級者にはきわだった魅力を聴しにくい製品ではあるが、あなたがレベルの高い音楽マニアならインテグラ・シリーズの良さを使っているうちに、本当に認めるであろう。

このアンプを実際に鳴らしたとき、この価格が妥当なものであるごとがすでに判ったことは確かである。この重低音の力強さと分厚い響、中音域のぬけのよさ、そして高音ののびはさすが大型メーカーの手がけた製品にふさわしい一流製品である。

オンキョー Integra 713

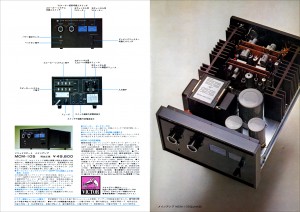

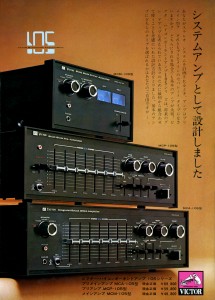

ビクター MCM-105

ビクター MCA-105, MCP-105, MCM-105

オンキョー Integra 613

ラックス SQ707

オンキョー Integra 613

コロムビア MAS-160 SERIES (PRT-10, PRT-11, 10MT-10, PCT-10, MTT-3, MTT-4)

トリオ MA-5100, KR-5080

JBL SA600

瀬川冬樹

ステレオ 3月号(1970年2月発行)

「世界の名器」より

プリメイン・アンプというと、ふつう一般にはプリアンプ、パワーアンプを独立させたセパレート・タイプにくらべて一段下の性能とみられることが多い。たしかに、アクセサリーの豊富さや、とり扱いの面ではセパレート型が勝るかもしれないが、音質だけに限っていえば、JBL・SA600は、第一級のセパレート型のアンプに対して、全くひけをとらないどころか、現在得られる内外のオーディオ・アンプの中でも群を抜いて素晴らしい音質を聴かせてくれるアンプなのだ。

昨年9月号のこの欄でご紹介した、同じJBあるのセパレート・タイプ、SG520型プリアンプとSE400S型パワーアンプを、それぞれ僅かずつ簡素化して一体に(インテグレートに)まとめたものがSA600で、その音質は、JBL以外のアンプからは得られない独特の、華やいで繊細な、キリッと小股の切れ上ってぴりりと神経の張りつめた、透明で、シャープで、明るく小粋な音を響かせる。

「電波科学」誌68年8月号で、海外著名アンプのブラインドテストの席上で、菅野沖彦氏が(むろんブラインドだからSA600とは知らずに)おもしろい発言をしておられる。「──にくいアンプですね。非常ににくいアンプだと思います。だけどそれが果して自分で持っていて毎日聴いて、どこかでぶつかってきやしないかと思うのです。──」

*

SG520とSE400Sの組合せを常用アンプとして、3年間聴いてキたひとりとして言わせて頂くのだが、全く菅野氏の予言どおり、こういう張りつめた音に、ときたまふっといや気がさすことがある。それでいて、三日もこの音を聴かずにいると、もう無性にスイッチをいれたくなる。これは窮極の麻薬なのかもしれない。

*

JBLの製品は、音質ばかりでなく物理特性が優れていることでもよく知られ、いろいろな研究所やメーカーで実際に測定してみると、常にカタログに公称している以上の性能が出ることに驚異の目を見張る。中でも、SE400SおよびSA600のパワーアンプ部分の、差動増幅器による全段直結というJBLのオリジナル・サーキット(JBLではこの回路を、Tサーキットと名づけている)は、,トランジスターによるオーディオ・アンプの将来のありかたを示唆したものとして、専門家のあいだでも高い評価を受けている。差動増幅回路以後の三段に亘る完全対称型の電力増幅回路は、原理的に偶数次の調波ひずみがゼロになるという優れたもので、直流領域から高調波領域にまで亘る広い周波数帯域と、大きな出力を極度に少ないひずみで広帯域に亘って確保できるズバ抜けたパワーバンド・ウィズスは、今に至るまでこれを凌駕するものが殆んど無いほどのものだ。この優れたパワー・キャラクターのためか、あらゆるスピーカーを接続してみて、他のアンプとのあまりにも違う抜けの良い音質に、いったい幾たびおどろかされたことだろう。

差動・直結回路をJBLが完成したのは一九六五年のことで、それから五年を経たいま、回路構成こそ違うがこの方式がアンプメーカー各社によって次々と採用され、開発されはじめたことをみても、JBLのアンプ設計技術が、いかに卓抜なものであったかと改めて思い知らされる。

*

しかしこのアンプを〝名器〟といわせるのは、決して回路構成や音質の優秀さばかりではなく、そういう内容を包んでいるデザインの素晴らしさも、また特筆する必要がある。

フロント・パネル面は淡いゴールド・アルマイトで、光沢を抑えたヘアライン仕上げは、光線の具合によっては、やや若草色がかかってもみえる。そして、大胆な面の分割と、アンプの人間工学を十二分に消化した操作ツマミ類の簡潔な整理。さりげなく置かれたJBLのマークの一部がパイロットランプを兼ねて光るというしゃれたアイデア。パネルに続く両サイドのウォールナット板は、化粧張りなどしていない本もののムク板で、チークオイルでみがき込むと、だんだんと渋い深みのある濃いウォールナット色に変わってゆく。

正面や側面もさることながら、このアンプはおそらく世界一のバックシャンでもある。精度の良いアルミ・ダイカストの厚板で、フロントパネル以上にきびしい分割面を持った、完璧にヴィジュアライズされた見事な作品で、ここにスピーカー端子とACプラグ、それにヒューズ・ホルダーだけがさりげなく配置されている。実はこのパネルは、パワー・トランジスターの放熱器(ヒートシンク)で、エナージャイザーとしてスピーカー・キャビネットに組み込むためのSE408では、これはもともと前面パネルなのだと知れば、この背面パネルらしからぬ美しい処理にも納得がゆく。

そこでSA600では、入力端子のピン・ジャック類を、シャシー底面に置いている。しじゅうコードを抜き差しするといったマニアには不便このかたない場所に違いないが、このアンプそのものが、そういう目的に作られたものではない。

一九六六年に発売されたSA600も、開拓期のTRアンプの宿命か、三年たった昨年(一九六九年)、新型のSA660にモデルチェンジされて、製造中止されてしまった。660は、ほとんど黒に近いブロンズ色のパネルに大きく方向転換し、SA600の若々しい姿から、ちょっぴり分別くさく、ややふてぶてしいパネルフェイスに変わってしまった。40W×2の出力が60W×2と増加したり、左右連動だったトーン・コントロールのツマミが二重型でセパレートされたなど小改良が加えられたが、あの若さに溢れたみずみずしい音質までが、パネルフェイス同様に妙に分別くさく、つまりよくいわれる無色透明型の音質にやや近づいてしまったのは、個人的には残念なのだが、おそらく660の音ならば、菅野氏も「毎日聴いていたら、どこかぶつかってこやしないか」とは仰らないだろう。

最近のコメント