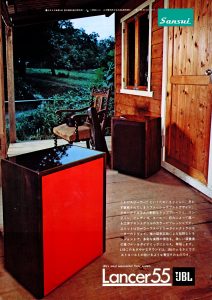

JBLのスピーカーシステムLancer 55の広告(輸入元:山水電気)

(スイングジャーナル 1972年11月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 99

JBL Lancer 55

オルトフォン M15E Super

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1972年10月発行)

「SJ選定新製品」より

「オルトフォン」の名声が世界に轟き始めたのは1960年ごろである。まもなく、1962年の春ごろだと記憶するが、米国版〝暮しの手帖〟として有名な〟コンシューマリー・リポート〟のステレオ・カートリッジのテスト・リポートでSPU−GTがベスト・ワンに選ばれたのがきっかけとなり、文字通り世界のオーディオ界を席巻し、最高峰のステレオ・カートリッジとしての座をゆるぎなきものとしたのだった。

ステレオ初期以来、多くのメーカーにより次々に試みられた高性能カートリッジの群がる中で、デンマーク製のコイル型のSPU−GTが選ばれたことは、決してまぐれの幸運ではない。

ステレオ・ディスクの誕生のときおおいに力あずかったウェストレックスのカッティング・マシンに付属するテスト・ヒアリング用プレイヤーにつく伝説的、歴史的ステレオ・カートリッジWE10Aと、多くの点で等しい構造を備え、性能そのままで10Aの4g以上という針圧を軽針圧化したと考えられるのがSPU−GTなのである。

こうした名作の出現は、それが他の多くのライバル製品に比べてあまりに高い座標を獲得したときから、メーカーとしてのオルトフォンに大きな負担となる悲劇を見越すものはいなかった。

世界のメーカーがいっせいにオルトフォンのカートリッジをめざしたのはもちろんであるし、それに対するオルトフォンの新型による巻返しから生ずる熾烈な戦いが60年代を通じてずっと続いた。シュアのダイナ・マグネット型と呼ぶムーヴィング・マグネット型の出現、ADCの驚異的軽針圧化技術……そうした多くの挑戦に、オルトフォン初の軽針圧型S15もいささかたじろぎ気味で、米国勢はここぞとばかりオルトフォンの牙城に迫り、世界市場になだれ出たのだった。

70年代を迎え、4チャンネル・ディスクの開発でカートリッジに対する要求は格段と厳しく、それにこたえて技術は進歩し、クォリティーも飛躍的に向上してきた。

70年、オルトフォンはその崇高な面子にかけて、ついに群がる米国勢を受けて立ったのである。

M15Eがそれである。発売以来、その優秀性はたちまちマニアのすべての認めるところとなり、加えて米国市場においてSPU−GT以来築かれた拠点から再び強力に打ちこまれた。

そして、さらにこのM15Eに新らたな精密工作技術を加えて超軽針圧化を図り、Superと名づけて戦列に加えたのである。

ここにヨーロッパ各国におけるそのM15E Superの評価よりの一端を披露しよう。

フランス”Harmonie”1971年12月号……試聴の結果はすばらしいものであった。われわれが賞賛するのはその値段でなく、その性能である。

ドイツ”HiFi Stereophonie”1971年2月号……トラッカビリティーは抜群である。特に高音での性能が抜群。

英国”Records And Reeordings”1970年6月号……世間一般に通用しているHi−Fiとは異なり、ほんとうの音をエンジョイさせてくれる。トーン・コントロールの調整など不必要にするカートリッジだ。

SJ試聴室においてM15E Superを装着したプレイヤーに、コルトレーンの「ライヴ・イン・シアトル」がおかれ、音溝にM15E Superの針先がすべリこんだ。

レコードのほんのちょっぴりのスペースに、こんなにも大きなエネルギーが秘められているなんて、と日頃感じていたことだが、その音のすさまじいまでのアタック、力強さはなんと表現すべきか。ここには、今は亡きコルトレーンの熱い血が、生々しい息吹きが、爆発的というにふさわしく再現された。従来の豊麗なサウンドに加え、アタックの切れ込みが鋭どく、激しいまでの迫力。

オルトフォンは、若いエネルギーを加えて再び世界のオーディオ市場に再登場したのである。行く手にはシュアやADCや、さらにオーソドックスな手法で確実に歩を進めるデッカ、B&Oなどヨーロッパの群雄もある。だが、オルトフォンの新型は、おそらく、世界中のマニアのカートリッジ・ケースに加えられるに違いない。この上なく豊かな音楽性をたたえて……。

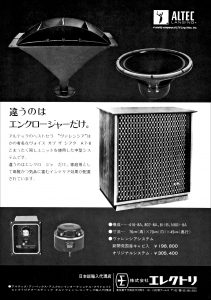

アルテック Valencia

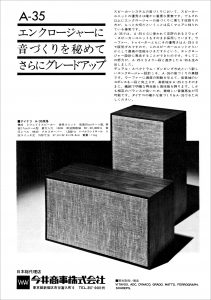

ダイナコ A-35

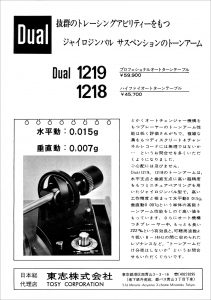

デュアル 1219

B&W 70 Continental, ラックス LX77

PE 2040

KLH Model 6, Model 32

エレクトロボイス SEVEN·C

SAE MARK XII, MARK I, MARK IX, MARK IIB, MARK III

ADC ADC220X, ADC10E/MKIV, XLM

アコースティックリサーチ AR-2ax, AR-4x

アルテック DIG

ダイナコ A-25XS, A-35

JBL L88 Nova

菅野沖彦

スイングジャーナル 10月号(1972年9月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

先月号の選定新製品で書いたJBLのL45に続いて今月のべスト・バイは同じJBLのノヴァ88である。JBLと僕との結びつきは、自分でもJBLを常用しているのだからしかたがないが、こう続くとやや食傷気味で、JBLしかこの世にスピーカーはないように思われそうだ。しかし、あえて、この原稿依頼を拒絶しなかったところに

僕のJBLへの傾倒の強力さがあるわけだ。

ノヴァ88はJBLのブックシェルフ型システムとしてはランサー44、ランサー77の延長線上に位置するもので、

0cmウーハーとダイレクト・ラジェーターの2ウェイ・システムというきわめてオーソドックスなコーン・スピーカー・システムである。ウーハーは例の白い塗料をぬったコーンだが、従来のものとはちがって、コルゲーションの多い新開発のコーン、エッジ、ダンパーという振動系をもっていて、決して最近流行のハイ・コンプライアンス、ロング・ストロークのフラフラ型のものではない。どちらかというと、一時代前のスピーカーを思わせる張りのあるサスペンションをもち、クロスオーバーを2kHzにとって5cn径のコーン・トゥイーターと組み合せている。これと同じユニットを使いデザインだけがちがうコルティナ88−1というモデルもあるが、デザインとしてはノヴァ88のほうがユニークで美しい。サランと木目を2分割し、ウーハーと同径の丸い穴を積極的に生かしたモダニズム溢れるフェイスはいかにもJBLらしい感覚の冴えといいたい。デンシティの高いがっしりとしたエンクロージュアは表見からは想像もできないほど頑丈で重さは21kg。許容入力50ワットの強烈な低音にもおかしな箱鳴きによる不明瞭なノートはでてこない。音質は腰のしっかりした安定感のあるもので豊かな低音感には血の通った生命感すら感じる。低音感といったのには意味があって、最近のスピーカーの中にはたしかに低い周波数までのびていても、実際に楽器のもつ弾力性にとんだ低音が出ないものが多い。このスピーカーの低音は、コントラバスのブーミーな低弦と胴の共鳴が生き生きと響くし、それでいて音程が明瞭に聞きわけられるのである。ピアノの巻線の響きも魅力的である。音のツプ立ちは極めて明解で、二つのスピーカーの間にかもし出される音の面は豊かな拡りと奥行をもって大きく迫ってくるのである。高音域はやや歪感のあるのが欠点ではあるが、へんなドーム型やホーン型のトゥイーターと組合わされたシステムのもつ木に竹をついだような違和感がまったくないほうをむしろ長所として評価したい。見たところはやや頼りのないコーン・トゥイーターのLE20系にJBLが固執しているのは何んらかの考えがあってのことだと思う。トゥイーター単体でこれ以上のものを作ることはさほど難しいことではないと思われるがシステムの全体のバランスを考えた時に、このトゥイーターの長所は捨て難いものをもっているといえるだろう。

私がよくいうことだが、スピーカーというものは、そもそも大ざっばな考え方から電気機械変換器として作られたところ意外に複雑な波形を再現し、いい音を出してくれたものらしい。誰が紙をゆすってあんな音を出すことを事前に想像しただろうか。その後のスピーカーの改善はでき上ったものの動作理論の解析によったのだが、それによってスピーカーは大きく進歩したことも事実だが、ある部分の改善により偶然得られていたよさがなくなった部分もないといえない製品も多い。そうした中にあって、新しいスピーカー理論と設計が、いい音で鳴るというロマンティックな心情と結びついて作られているのが現状における優れたスピーカー・システムであって、JBLの製品はその代表格といってよいだろう。

最近のコメント