シュアーのカートリッジM44-7の広告(輸入元:バルコム)

(スイングジャーナル 1971年4月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 104

シュアー M44-7

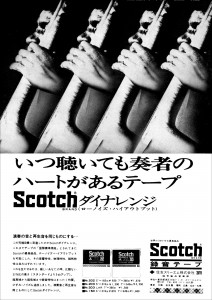

スコッチ No.202, No.203

エレクトロボイス Aries

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「今月の新製品」より

一見、アンティーク調の、暗い本箱を思わせるアーリー・アメリカンの家具デザインで、変形ブックシェルフ・タイプのスピーカーである。兄貴分のパトリシアンから受け継がれた重厚にして号かなサウンドで、節度ある深々とした低音と、ゆったりとした品のいい中音が、やはりエレクトロボイスでなければ得られないサウンドである。発売されたばかりの新型だが、何か伝統を印象付けられるのは決してデザインのためだけではあるまい。中味は30cmウーファーとドーム型の中音、高音という3Wayだが、このユニットはそれぞれ発売されていないというところにこのシステムに大きな魅力をプラスする。

いままでのスピーカーが決ったように4面仕上げのデザインであったが、室内のアクセサリーに、クラシック調の民芸品的家具がこのところ復活している。アメリカでは、超豪華型システムはこうしたクラシック調のデザインのものが多かった。例えばアルテックのスパニッシュ調、JBLのフランス・プロビネーション調、ボザークとエレクトロボイスのアーリー・アメリカン調という個性を出していたが、中級に出て来たのがこのエアリーズである。サウンド、たたずまいとも魅力いっぱいのスピーカーである。

JBL L100 Century

菅野沖彦

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

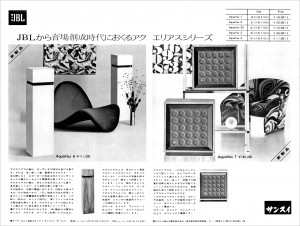

JBLの3文字は音の名門のステイタス・シンボルである。その3文字が彷ふつとさせる高い品位と信頼感は長年の技術的先進性に裏づけられた商品としての高度な完成度によって培われたものだ。日本では、音響製品に対する見方が二通りあって、一つは純粋に科学製品として無機的に眺め、物理特性をもって尺度の全てとする冷徹なもの。他は、いうまでもなく、これに対する眺め方で、音響機器に個性的感覚を見出して、科学製品として物理的特性の重要性を充分認めながら、人のつくったものとして人文的なバックグラウンドまでも含めてこれを眺める生きた暖かい立場である。私の見方はもちろん後者であって、JBLやアルテックの製品の魅力を表現するのに、アメリカのウエスト・コーストの特質をジャズやその風土に結びつけて反対派の槍玉にあげられたことがある。音響製品を大げさにいえば疑人化したような事をいってもったいぶるのは本質をはずれた見方であるということらしい。しかし、なんといわれようとも、私は人間の関与したものから人間を無視することは出来ないし、すべては人間が人間自身のためへの努力の賜物と思うから、人間中心に考えずして、ものの本質にふれることは出来ないと信じている。そして人間は自然に、自然は神に(仮にこうしておく)はぐくまれたものであることは無宗教の私の現状でも認めぎるを得ない現実である。人間自身はずい分、高度な科学や文明を築きあげてきたけれど、それは、人の叡知のなせる業であり、叡知とは深遠な道理を知ることのできるすぐれた知恵である。今かりに、音響機器を論ずるのに、物理特性だけをもってするという人がいるとすれば、その人は、人間のもつ叡知が、ようやく現段階で具象化することのできた尺度だけで、叡知そのもののすべてを計ろうとするようなもので、思い上りやトンチンカンも甚しい。私たちの勘や感覚というような私たち自身がもっている自然に与えられた鋭く、無気味なほどに力強い能力をもってつくられたものが銘器であって、それを、そこらの生半可な物理や電気の優等生に決めつけられてたまるものか! というのが私の本心だ。洋の東西、今昔を問わず、優れた機器というものはそうしたずっしりとした重味と犯し難い品位をもっているものであって、その立派さや恐ろしさを、その魅力の本質のわからない人ほど不幸な人はないようにさえ思えるのである。

JBLは、創設者のJ・B・ランシングの天才的な能力の生みだしたスピーカーを発展の軸として、パラゴンやハーツフィールドの卓抜なアイディアと周倒な作品構築力と感覚を加え、数々の銘器を生みだした輝やかしい歴史をもつメーカーである。近年アメリカのこういう専業メーカーも独立自営が難しく、より大きい資本の傘下に入るのが珍しくないがJBLも、ジャーヴィス・カンパニーのディヴィジョンということになっている。しかし、専業メーカーとしての緻密な製品づくりの特質はよく生かきれるのがアメリカ社会のいいところで、アルテックと同様、そのメーカーとしての個性はそのまま現在まで受けつがれているといってよい。というものの、最近のアメリカ社会全般の変化や動きには巻き込まれぎるを得ず、JBL往年の風格を壊しむ気持がないといってはうそになる。JBLが近年発表したアクエリアス・シリーズは、たしかに時代の要求を反影し、しかも憎らしいほど巧みな商品づくりの腕前えは認めるが、さらば、それが飛びつき、抱きつきたくなるほどの魅力に溢れているとはいえない。間接放射、異位相成分によるプレゼンスの創造、指向性の改善など数々の積極的手段が使われているが、どれ一つとっても、それは決して全く新しい音響技術ではなく従来にもあった類である。JBLとしては本質的なクオリティの進歩と見ることが、私には出来ない。しかし、先にも述べたように、その商品化の腕の冴えは流石にJBLであって、そのスマートさは他製品のおよぶところではない。ここに取り上げたL100〝センチュリー〟は前面にユニークな材料(スカルプチャード・カドレックス)のグリルを使って指向性の改善を計っていて、その独特の魅力的な立体感が冴える。システム自体は30cmウーハー、10cmスコーカーにツィーターというオール・ダイレクト・ラジエーションのシステムで、抜群のリアリティと高品位の音質をもっている。実にオーソドックスな製品で、JBL健在なりという感が深い銘器とみた。アメリカでも圧倒的好評ときくが、私も好きだ。かなり高価だが、値打ちがある。いぶし銀のような重厚さと底力のある力感、前面に放出される豊かな表現力、JBLならではの緻密さ、鋭角な音像再現であった。

オルトフォン M15

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1971年3月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

「ソニー」という固有名詞が、トランジスター・ラジオの意味で、普通名詞として通用する後進国があるという。その国の人達にとっては、トランジスター・ラジオはソニー製品以外にはあり得ないのであろう。しかしラジオ同様小型のトランジスター・テレビを眼前にする日になったとき、はじめてソニーが普通名詞から本来の固有名詞に戻ることであろう。

これとほぼ同じ状況が、日本の高級オーディオ・マニアの間にあったのは、つい3〜4年前までであった。

「オルトフォン」という名は、ステレオ・カートリッジやアームのメーカーとしてではなくて、高品質のムービング・コイル型カートリッジの代名詞として通用されていたのである。シュアV15がムービングマグネット型ながら優れた動作と再生能力を示すことが高く知られるようになるまでは、オルトフォンは、ステレオ・カートリッジの最高級品の代名詞ですらあった。そして、その日は、ステレオレコードがこの世に現われてから10年近い長い期間、ずっと続いていたのは進歩のピッチの速い、製品のサイクルの速いこの分野にあって、まさに奇蹟にも近い業であったといってよい。

ムービングコイル型の、高品質カートリッジの代表的な製品名であるこのオルトフォンがひそかにいわれていた噂を裏書するかのように、ムービング・マグネット型カートリッジを市場に送ったのは、もう1年近く前である。

実際に私達の前に製品が現われてその音に接するまでは、不安と期待とが、それぞれ強く混ぜ合っていた。MC型でないというのがいかなる理由なのか、またMC型で発揮した腕前はこの新素材を果してどこまで生かすか。

すでにその発表時期には、シュアV15型がステレオ・カートリッジの最高級品として全世界の、もちろん日本のハイファイ・ステレオ・マニアの間において、かなり大きなウェイトで、その座を確保したあとであるだけに、オルトフォンの新らしいムービング・マグネット型は注目されている以上に、深い興味の対象となっていた。かつて米国コンシューマー・レポート誌を始め、多くの専門誌の紙面において、首位争いに伯仲していたオルトフォンMC型/シュアMM型の対決以上に興味と話題をさらって登場したのが、このオルトフォンであった。

しかし、不安と心配はまったくとりこし苦労に過ぎなかった。

M15は、実にみごとな再生能力と、トレース能力とを合わせ持っていた。そのサウンドは一聴してだれしも認める通り、シュアと共通した音の細やかなディテールをくっきりと鮮やかにクローズアップする分解能力を示しながら、しかもその全体のサウンドイメージは、正にオルトフォンのそれであり、ずっしりした腰の強い低音の厚みが、サウンド全体の芯として構成されているかのようである。MC型より受けつがれた音の安定したパターンはオルトフォンのサウンド・ポリシーに他ならないといえよう。

トレース能力がカートリッジの良さを如実に示すことはシュアが高品質MM型カートリッジを説明するごとに取り上げ、トラッカビリティの重要性を強調していることであるが、オルトフォンM15のトレース能力の安定性は、まさに比類ない安定さのひとことに尽きる。

他のカートリッジのよくトレースし得ない音溝に対してさえ、オルトフォンM15は、MC型同様に安定した再生と合せて不安気なしにトレースしてしまうのである。

M15はシュアV15と並びステレオ・カートリッジの最高峰として再び王座を確保し普及するに違いないだろう。

マッキントッシュ MR71

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

C22(プリアンプ)と同じく、上半分が漆黒のガラス、下半分が金色に分割されたマッキントッシュ独自の伝統的なパターンで、スイッチを入れると実効長約20センチのダイアルスケールがグリーンに美しく輝く。最近の製品でないだけに、目盛はリニアー(同感覚)でもないし、レタリングも少々古めかしいが、文字の輪郭が鮮明だし、指針もはっきりしているから、同調のとりやすさは格別である。同調ツマミの滑らかな感触は、それだけで高級感がある。こういう手触りが、どうしてもまだ国産品には求めることができないのは残念だ。

音質については不思議な体験をした。同時に比較する他のチューナーと、メーターで出力レベルをぴったり揃えておくのに、マッキントッシュだけは音が引込んで、レンジもせまく音像が小さく感じられる。そこで念のため、こんどは聴感で音量を合わせて比較すると、あの典型的な──豊かでゴージャスな──マッキントッシュ・トーンを響かせるのだ。うまく作られた音だと、しゃくにさわりながらもつい聴かされてしまう。狡猾さを感じるほどのうまい音づくりである。

ルボックス FM-A76

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

FMオンリーのチューナーで、ダイアル目盛がパネルの下の方にあるというのが変っている。これは、同社の有名なテープデッキA77や、プリメイン・アンプA50とパネルのパターンを共通に統一したためであるが、光線の当り具合によってはひどく安っぽい光りかたをして、高級感を損ねるように思われ、個人的にはかなり抵抗を感じる。

ダイアルスケールはやや短かく、有効長12センチ強の等間隔目盛。文字の書体や照明の色など、かなり大まかな印象。指針の位置がやや見えにくい。

ランプによるマルチパス・インジケーターを内蔵しているのは大きな特徴で、反射の多い地域でアンテナの向きを調整するのに役立つことだろう。

音質はたいへん素晴らしい。中低域に暖かみがあり、全体にツヤがある。音の躍動感がよく再現され、音像の定位がよい。なおこれもQUAD同様、受信バンドとイクォライザー特性を日本で変更・再調整したものである。価格も相当なものだが、輸入品の場合は、国産の同等品のほぼ二倍ていどの価格になっていると考えるべきで、性能を評価する場合にも、その点に留意しなくなはならない。

QUAD FM II

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

同社のトランジスター・アンプ・シリーズ303、33とペアに設計されたFMチューナーで、たいそう小柄に作ってある。FM専用とはいうものの、同調ツマミ一個のほか、手をふれる部分がなにもないというさっぱりした外観で、電源のON-OFFもプリアンプの方に依存するという簡潔さだから、QUADのアンプと併用するのでなくては、かなり使いにくい面がある。それでいて、もしも性能が良かったらサブ・チューナーとして使ってみたいと思わせるチャーミングな雰囲気を持っているのはさすがだ。

ダイアルスケールは有効長約14センチの等間隔目盛。上品で読みとりやすい。メーターはなく、同調をとると二個のネオンランプがシーソー式に点灯し、二個同時に同じ明るさに光った点が同地うょてんを示すというのも変っていておもしろい。ステレオ/モノの切換はオートマチックで、ネオンで表示される。かんじんの音質だが、意識的に(だろう)レンジをせまく作ってあり、それはよいとしても左右の音量バランスがよくないなど、ちょっと期待はずれの感があった。日本で受信バンドを変更した製品なので、これが本来のQUADの性能なのかどうかは断じ難いが。

スタンダード SR-A100TJ

瀬川冬樹

ステレオサウンド 18号(1971年3月発行)

特集・「FMチューナー最新33機種のテストリポート」より

ご存知のマランツを製造しているメーカーの製品だが、製造系列が全然ちがうらしく、独自のデザインで、小柄に、ローコストにまとめてある。ダイアルスケールの実効長は9センチ強。かなり短かいが、これより高価な製品でももっと短かいものがあるからそれはよいとしても、周波数目盛が、一見するとリニア・スケール(等間隔)であるように見えながら、よくみると、等間隔に目盛られたシャープな線と、周波数の文字とが全然無関係であることに気づく。こういうまぎらわしい表示は、製品の価格に関係なく人間工学的に絶対に避けるべきことだ。窓があまり広くない割に文字数が多く、加えてパイロットランプがありメーターがあり、視覚的にやや繁雑さをおぼえる。またせっかくのメーターが、目盛が暗く針が見にくいためうまく生かされていないのも損をしている。同類のあまりないユニークな意匠は、基本的にはなかなか優れているのだから、細部の処理をもっときめ細かくすれば、このデザインはもっと生きるに違いない。ローコストだからといってしまえばそれまでだが、あと二千円加えれば、パイオニアTX50や三菱のDA30Rが控えているのである。

デュアル 1219

ハーマンカードン HK-40, HK-330

アルテック 873A Barcelona

エレクトロボイス Patrician 800

岩崎千明

スイングジャーナル 3月号(1971年2月発行)

「世界の名器を探る supreme equipment」より

米国ハイファイ市場において、「最高級スピーカー・システム」とその名を歴史に残すシステムは数少なくはない、JBLのハーツフィールド、ユニットに6吋半ローサを用いたブロシナーのトランスィエンデント、アルテック820C、ジェンセン・インペリアル、その他にも変ったところでは、ハートレーやボザーク、今はなくなったスティーブンスなどの米国製スピーカーの数ある中で、もっともオーソドックスな見地からその一つを選ぶならば、それはエレクトロボイス社の「パトリシアン」だ。

それを裏づけるかのように、駐日米国大使館のホールにも、また極東放送網FENのメインスタジオにも設置されているのは「パトリシアン」だけだ。FEN放送局の数多くのモニター・スピーカーはその大半が、同じエレクトロボイスの「ジョージアン」てあったことも付け加えておこう。

たとえていうならば、英国を代表するスピーカー・メーカーとして、今一つ挙げるならばワーフワーディルであろうし、日本ならばパイオニアの名が誰をも納得させよう。米国でもっとも伝統的なスピーカー・メーカーはJBLやアルテックなど日本のマニアにおなじみの名ではなく、戦前ならジェンセンであるし、今はこのエレクトロボイスなのである。

この専門メーカー、エレクトロボイスが最高級品として戦後のハイファイ隆盛期に創り上げたのがこの「パトリシアン800」なのである。

今日の形になるまでに、「パトリシアン」は何回かのマイナー・チェンジを経て来ている。その最大のものは、クリプシュ特許のあの折返しホーンを止めて、超大型76cmウーファーを採用した時だろう。この改造は、それまでのIVから800と型式名を変えただけでなく「パトリシアンIV」とははっきりした構造上の変化を伴ったものである。さらにスピーカー・メーカーとしてのエレクトロボイスらしい特徴を強く打ち出しているのが注目され、その王者としての風格が外観上のクラシカルな貫録に満ちた風貌と共に、内容的にも30インチ(76cm)ウーファーによってもたらされるのであった。

「パトリシアン」のサウンドは、その規模においてハイファイ・メーカー中トップと言われている大メーカーとしてのエレクトロボイスの名誉とプライドをかけたものである。そのサウンドは、ほんのわずかなすきも見せない堂々としたサウンドで、しかも落ち着いた風貌と迫力とは米国のマニアだけでなく、世界のマニアが最高級スピーカーとして認めるに足るものに違いない。

日本の市場に入ってからすでに1年以上もたつが、現在その真価が広く認められているとは言いがたくも、その実力は必ずや万人を納得させ、エレクトロボイスのファンが多くなる日も間近いことであろう。

最近のコメント