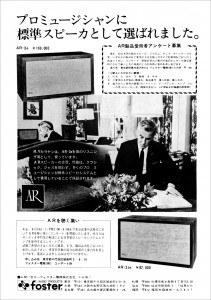

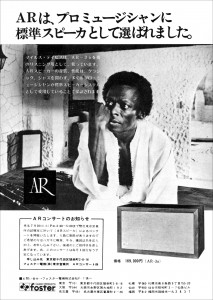

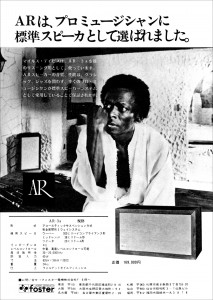

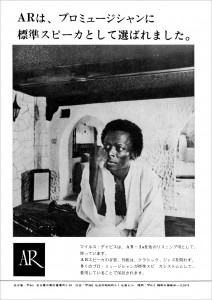

アコースティックリサーチのスピーカーシステムAR3a、AR2axの広告(輸入元:フォスター電機)

(スイングジャーナル 1971年8月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 103

アコースティックリサーチ AR-3a, AR-2ax

ハーマンカードン HK-50, CAD-5

シュアー V15 NEW TypeII

レンコ L-75

エレクトロボイス Aries

岩崎千明

スイングジャーナル 7月号(1971年6月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

日本で初見参のエアリーズは、米国エレクトロボイス社の新型スピーカーシステムである。

エレクトロボイス社については、すでに3月号におけるパトリシアン紹介記に述べたのでここに多くをいわないが、ケープケネディの音響設備の大半を手がけるほどの規模と実力を誇る米国きっての音響機器メーカーである。

エレクトロボイス社のスピーカーの他社ともっとも違う点は、低音域にある。それをもっとも如実に示しているのは同社最大のスピーカーシステム・パトリシアンだ。

初代のパトリシアンIVは、最近日本のマニアの間にクローズアップされているクリプッシュホーンを用いて、重低音域に充実を企った。当時としては数少ない大規模なスピーカーだ。当時これと肩を並べ得るのは、わずかにJBLハーツフィールド、アルテック820Cぐらいなものだった。むろんモノーラル時代のそれももっともけんらん期における最高級システムのひとつであったこのパトリシアンは、今も商品として残っているただひとつのシステムなのである。しかし、今のパトリシアンは800と名を改め、クリプッシュホーンをやめて、76センチの大型ウーファーを用いている。クリプッシュホーンから78センチ大型ウーファーと、最高のぜいたくな技術を採り入れているのがエレクトロボイス社の最高級スピーカーシステムなのである。注目すべきは、低音に対する、その十分にして豪勢な腐心ぶりである。

エアリーズがテクニカ販売によって輸入されたことを聞き、その発表会に馳せ参じた時、来日していたエレクトロボイス社副社長がいったことばは忘れられない。

「エレクトロボイス杜のスピーカーは低音を重視する。音楽にとって低音はもっとも大切な要素だ」

その発表会において、私は初めてエアリ-ズの実物に接した。それは、まさに、クラフツメン(職人)によって創られたスピーカーのたたずまいであった。家庭用スピーカーとして今まで、ブックシェルフ型のみに馴れた私の眼は、この据置型のエアリーズのプロフィルは、強烈なイメージを焼きつけられた。

カーキ色サランに竹を編んだ風な「アメリカン・トラディショナル」と名づけられた仕上げは、まさにアーリーアメリカンの、開拓期の家屋の豪華なリビング・ルームにどっしり置かれた本箱という感じであった。手をのばしてつまみを引くと、そのままふたが開いて、びっしりと積まれた羊皮張りの部厚い書籍が並んでいるのではないかと思われようにずっしりと重量感に溢れていた。このアメリカン・トラディショナルと共に黒サランのスパニッシュと、まだ来日していないがもうひとつ白い木地そのままのコンテンポラリーとがある。

さて、この一見本箱風フロア型、AR製などのブックシェルフよりひとまわり大きなシステムから流れる音。流れ出るというより、室内に溢れ満ちる音という感じのサウンドは、実に堂々としてうねるような重低音感は、床をゆるがし、分厚い重さと、しかしさわやかなアタックとが見事に融合されたというべきでパトリシアン直系のものだ。

低音のふくいくたる醸成ぶりに多くの紙面をさいたが、このエアリーズの品のよい再生能力は、多くの高級マニアや識者がよくいわれ、推める。クラシックにおけると同じように、ジャズに対しても優れた力を発揮した。コルトレーンのアルトや、ロリンズのテナー、ドルフィーのバスクラというジャズサウンドの醍醐味をいかんなく再現し、マリガンのバリトンも、ゴルソンも生々しく、眼前に迫ったのだ。

エルビンのすざまじいアタックと、シェリーマンのシンバルワークを聞いて私は、このスピーカーこそ自分の毎日を送る部屋にふさわしいと断じた。

五月の連休の直前に、エアリーズは私の居間のテレビとななめ向いに収まった。

ビートルズのオブラディーオブラダのコーラスが流れるとき、この部屋はビートルズを囲む多くのファンでうずまり、プレスリー・オンステージを鳴らすとき、この小さな8畳間は、ラスベガスのインターナショナル・ホテルのステージに変る。

コンテンポラリー・レーベルで私がいち番好きな「シェリー・マンズホールのシェリーマン」に針を落す時、むさしのの一角のこの小部屋は、ロスの街角の地下にあるマンズ・ホールのざわめきの中にうずもれるのである。

(本誌4月号新製品紹介も参考ください。岩崎)

シュアー M75E TypeII

アコースティックリサーチ AR-3a

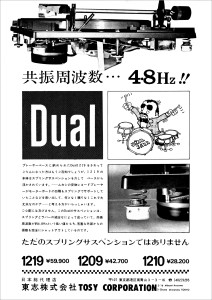

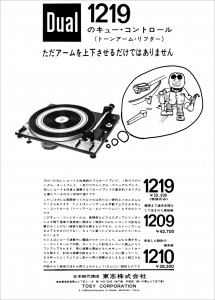

デュアル 1219

アルテック DIG

アルテック Santana, Malaga

デュアル 1219

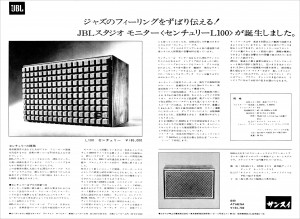

JBL L100 Century, S99 Athena

アコースティックリサーチ AR-3a

スコッチ No.202, No.203

エンパイア 1000ZE/X

岩崎千明

スイングジャーナル 6月号(1971年5月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

「王冠」をシンボル・マークとしているメーカーは、別に珍らしいわけではない。しかも王者たるにふさわしい貫禄と高品質のメーカーである場合が少なくない。時計ではローレックス、車ではマセラッティ、そして音響製品としては、この米国のエンパイアだ。

エンパイアは、その重要な部門は米国軍需産業と結びついている。近頃とみに重要性を増している水中通信のための超音波部門がそれだ。原子力潜水艦が海軍力の大きなウエイトを占め海底に数10日という長期間潜まるために、海中との通信は電波を用い得ないため音響分野で解決される。この分野で2次大戦中より重要な役割を果してきたエンパイア社が、卓抜せる音響技術をオーディオに活用して、エンパイアのHiFi製品がうまれた。当然のことながらその技術はある意味で他社をはるかにしのぐことになろうし、「王冠」のマークも当然のことで誰しもが認めよう。

エンパイアの製品は、音響製品のすべてにわたる。スピーカー・システム、アーム、カートリッジ、さらにターンテーブルとアンプを除くあらゆる電気音響変換器を網羅している。注自することはどの分野でも、高性能を誰しもが認め超一流と格付けされる棄華なぜいたくきわまりない製品を市場に送り出している点だ。

このエンパイアがこのたび発表したカートリッジが1000ZE/Xである。カートリッジにおけるキャリアは、シュアーと並ぶほど古く市場の評判も長くシュアーと並んで2分していた。売行きはピッカリングという老舗をはるか引き離し、品質は新進気鋭のADCをしのぐ実力ぶりは決して底の浅いものではなく、軍需産業を担ってきた基礎的な技術がものをいっているのに違いない。

エンパイアのオーディオ製品にみられるサウンド・ポリシーはひとくちにいって、いかにも米国調らしいといい切れる。JBLの新大陸的な明快さと、清澄な迫力とを併せ持っている。ヨーロッパ調の格式ある控えめな品の良さはないが、フィラデルフィア・オーケストラの音のようにエリントン・バンドのサウンドのように華麗な迫力と厚さを感じるサウンドだ。

この路線をはっきりと打出していたのがステレオ初期以来のカートリッジで、最近は8888シリーズがこれを明瞭に感じる。999シリーズになって音域がさらに広くのびて繊細感が格段と向上した。しかし、やはり迫力ある低音感、それにまして充実された力強い中音域。ジャズ・サウンド特有の楽器の迫力を実に鮮かに再生する能力はまさに、ジャズ向きという言い方がぴったりくるようなサウンド・ポリシーである。グラナディアを頭とするスピーカー・システムも円柱型というユニークなデザインと共に、サウンドの力強さをあらゆるファンから認める傑作だ。

1000ZE/Xはエンパイアのサウンド・ポリシーに乗っとった高級製品に違いない。しかし、この音は明らかに一歩を踏み出した。踏み出したとて「延長上」であるとはいい切ることはできない。というのは、ここにあるのはヨーロッパ調を目指したもので、品位の高い格調あるサウンドなのである。従来になくおとなしさを意識させられる点で、間違いなく「エンパイア」であることを眼で確かめたくなったぐらいだ。ピアノ・トリオを聞き、従来のエンパイアに感じられたきらびやかさが押えられ、スケールの大きさと音のふくよかさがにじみ出てきた。ヴォーカルではより生々しい自然らしさが感じられる。ただシンバルがやや薄く線が細い響きとなったように思われるのは私の耳だけか。

カートリッジでもっとも注目すべき点はトレース能力にある。テーパード・カンチレバーを世界に先駆けて、ステレオ製品の初めから採用してきたエンパイアのカートリッジの最高級にふさわしく、なんと0・5gの針圧が常用できる世界でもまれな製品がこの1000ZE/Xなのだ。

オルトフォン M15, MF15, AS212

オルトフォン M15, MF15, AS212

デュアル 1219

アコースティックリサーチ AR-3a

アルテック 879A Santana, 873A Barcelona, 893A Corona, 887A Capri, 890C Bolero

シュアー V15 TypeII

スコッチ No.202, No.203

フィリップス GP412

岩崎千明

スイングジャーナル 5月号(1971年4月発行)

「SJ推選ベスト・バイ・ステレオ」より

冒頭から少々きざったらしい言い方をするが、私はこのフィリップスの新型カートリッジを紹介できることをおおいに誇りにしている。このカートリッジの優秀性をわずかな紙面でどうやって紹介できるか少なからず心配しながらも筆をとっている。

フィリッブスというメーカーはいうまでもなく、カセット・テレコでよく知られており、4チャンネル時代を迎える今日、その実用的なソースとしての未来性がますます注目されている。

しかし、メーカーとしての真のフィリップスの姿は、あまりに大きすぎてどう説明していいのかわからない。

戦前は、米国RCAと並んで全世界の市場を2分するほどの、エレクトロニクスと家電の大御所だった。ヨーロッパに君臨するこの大メーカーの規模は、戦後おとろえたとはいえ、米国フォーチューン誌において10位以内に入る世界のトッブ企業なのである。ちなみに日本の最大メーカーは新日鉄で、ほぼこれに匹敵する。

西洋音楽が芽生え、根を下し、今日の繁栄の地となったヨーロッパ大陸に地盤をおいたフィリップスの、音楽再生に対する技術は一般にはまだあまり知られてはいない。

しかし、カセット・テレコの例を持ち出すまでもなく、その分野において常に最高であり容易に他の追随を許すことはないほどに質的に高い。その上おどろくことに、その高水準の技術の所産がマニア用としてではなく一般用を目的の商品としてでも大成功をとげている事実はあまり例がない。見せかけでなく真に音楽に根ざした技術的所産というべきだろう。

現在、市販のステレオ・カセットは国産品20機種以上にも上るが、その高級品とほぼ同価格のフィリップス製が「通」の間ではやはり人気ベストワンであることを知っておられるだろうか。外国製は割高というハンディをせおっているこの普及型カセットにおいてすらこの有様なのだ。

SJ誌試聴室において、偶然のことから眼にとまったごく目立たないカートリッジに PHILIPS という字をみて、私はトリオレーベルの本田竹彦トリオの音溝に針を落した。まったく期待のない時だっただけに、音の出た瞬間、痛烈なカウンターを喰ったようなショックを私は受けた。このピアノの音は、かつてオルトフォンに初めて接したときのように実に豊かで堂々としていた。しかも、録音本来の最大特長であるアタックの切れ込みの良さはほんのわずかも損なうことなく強烈だった。まさに、フル・コンサート・ピアノのスケールに、そのままというか、目の前2mぐらいで演奏しているエネルギーが室内に満ちた。このアルバムにおさめられているピアノやドラムの激しいアタックはカートリッジのビりつきを露呈するのだが、ここでは実に安定し、フォルテの時にも微動だにせずトレースをやってのけたである。念のためビル・エヴァンスのアローンをかけた。

ヴァーヴ盤は、ギター・ソロがびりつきやすく、これがカートリッジのトレース特性のチェックにもってこいであるし、国産でこれを無難にやりとげるのはわずかしかない難物である。すでにどうにもならぬほど傷んだ個所を除き実に安定にトレースしたのだった。かくも「安定に」この難物をトレースしたカートリッジはシュアーV15II、エンパイア999を除いてはない。安定なのは音だけではなくトレース能力自体であることも明記しておこう。

ソフトなタッチでしかも強烈なアタックを刻明にうきぼりするこのフィーリングは、ごく最近手にした、ライカのレンズに対して感じたものとまったく同一のものである。そこには単に技術だけではどうにもとらえきれない「何か」がはっきりと存在しているのだ。

マニア用として、全く別系統のセクションで作られ、販売されるというこのカートリッジに、私は伝統を思い知らされ、羨望を感じたのである。

最近のコメント