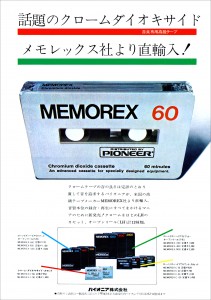

メモレックスのカセットテープMEMOREXの広告(輸入元:パイオニア)

(スイングジャーナル 1972年5月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 101

メモレックス MEMOREX

アルテック DIG

岩崎千明

スイングジャーナル 5月号(1972年4月発行)

「SJ選定 best buy stereo」より

アルテックというと、一般にどうも業務用音響機器の専門メーカーのイメージが強い。Altec は Alt tecnic つまり「大音量の技術」というところからきたのだし、ウェスターン・ブランドのトーキー用システムを始めプロ用システムを専門に作ってきたキャリアが長いだけに当然といえよう。

映画産業のもっとも隆盛を誇ってきた米国内において、トーキー以来ずっと映画関係と、電波を媒介とする放送が始まればそれに伴ない、さらにレコードとも密着して、ずっと発展し続けたのだから、まさに業務用音響メーカーとしての地位を確保し続けたのは間違いない事実である。

しかし、アルテックがハイファイ初期から、家庭用音響機器をずっと手がけて、50年代から早くも市販商品を世に送ってきたことは、このプロフェショナル・メーカーとしての存在があまりにも偉大でありすぎたために十分知られていない。

これはひとえには1947年、アルテックから独立したJ・B・ランシングが、アルテックの製品と酷似した家庭用高級音響製品の数々を、高級音楽ファンやマニア向けに専門的に発売し出したことも、アルテックの家庭用音響幾器の普及にブレーキをかけたといえよう。もっとも、このJBLの各製品の設計者であるJ・B・ランシングが、この頃のアルテックの多くの主要製品の設計に参画していたのだから酷似するのはあたりまえともいえよう。

アルテックの家庭用機器が大きく飛躍したのは、オーディオ界がステレオに突入したころからであるが、その後は毎年飛躍的に向上して、少なくとも今日米国においては、アルテックはJBLと並び、ARやKLHなどの一クラス上のマニアに広く愛用されるポピュラーなメーカーであるといえよう。

いや、ポピュラーな層に大いに売り込もうと前向きの姿勢で努力している「もっとも犠牲的なメーカー」であるといいたいのだ。

ブックシェルフ型スピーカー「ディグ」がその端的な現れである。アルテックでも、「ディグ」以前にもこの種のシステムは数多く現れては、消えた。消えたのはおそらく、その製品が十分に商品としての価値を具えていなかったからに他ならない。商品としてもっとも大切な価格の点でプロフェッショナル・システムになれてきたアルテックが、市販商品としての企画に弱かったのだといえるのではないだろうか。

つまり、音響機器においての「価格」はサウンドに対するペイであり、アルテックにすれば商品として以上に内容に金をかけすぎてきたのであろう。

もうひとつの理由は、ARに代表されるスピーカー・システムのワイド・レンジ化が、アルテックの標模するサウンド・ポリシーに反するものであったことも見落せない。

アルテックの音楽再生の大きな特長というか姿勢は、レンジの拡張よりも中声部の充実を中心として、音声帯域内でのウェル・バランスに対して特に意を払っていることだ。

「ディグ」の中味は、20センチの2ウェイ・スピーカー1本である。それもフェライト・マグネットを使っているためユニットは外観的に他社製品のようなスゴ味を感じさせるものではない。

つまり、中味を知ると、多少オーディオに強いファンなら[ナァンダ」と気を落してしまいそうなメカニズムを土台としているシステムなのだ。

しかし、この点こそがアルテックならではの技術なのである。

音量のレベルが小さい所から大音量に到るまで、バランスを崩さずに中声部を充実させるため、この永年使いなれたユニットをもっとも効果的に鳴らしている。それが「ディグ」なのである。

「ディグ」というジャズ・ファンにおなじみなことばを製品につけたのは、広いファンを狙った製品だからなのだが、単に若いファンだけを対象にしたのではないのは、その温かみあるサウンドににじみ出る音楽性からも了解できよう。むろん、若いジャズ・ファンが納得する迫力に溢れた瑰麗なサウンドは、「ディグ」の最大の特長でもある。ブックシェルフとしてはやや大きめの箱は、この409Bユニットによる最大効果の低音を得るべく決められた寸法であり、ありきたりのブックシェルフとはかなり違った意味から設定されている。小さいながらもこのブックシェルフ・タイプのサウンドは、アルテックのオリジナル・システムA7と同質のものなのである。

ラックス LX77, BOSE 501, 901

オルトフォン SL15E, RS212B

メモレックス MEMOREX

アコースティックリサーチ AR-6

メモレックス MEMOREX

ダイナコ A-25X, Mark III, ADC ADC10/E MK-IV, ヴァイタヴォックス AK155, S2, CN157

アルテック DIG

BOSE 501, 901, ラックス LX77

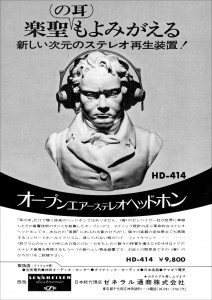

ゼンハイザー HD-414

アコースティックリサーチ AR-6

BOSE 901

アルテック DIG

ADC ADC10/E MK-IV

リーク Sandwich 300, Sandwich 600

シュアー V15 TypeII, M91ED

ダイナコ A-25XS

メモレックス MEMOREX

JBL L100 Century

岩崎千明

スイングジャーナル 1月号(1971年12月発行)

「SJ推選ベスト・バイ・ステレオ」より

ここで今さら、JBLセンチュリーのよさをうんぬんするまでもなく、すでにオーディオ誌やレコード雑誌において、多くの評論家諸氏の圧倒的な賛辞を一身にあつめたこのスピーカー・システムは、JBLの傑作である。

JBLのシステムを大別するとランサー・シリーズと呼ばれる系統の製品と、従来からのユニットを主力とした組合せシステムの2系統がある。

ランサー・シリーズは、いわゆるLEシリーズのユニットを中心として組み合わせたものをもってスタートしたが、ジム・ランシングという創始者の名をもじったランサーというこの名称からも分る通り、JBLの家庭用システムの主力を形成している。これに対して従来からの高能率型ユニットを組み合わせたシステムは業務用および高級マニア向けともいえよう。ランサー・シリーズによってJBLはメーカーの姿勢とその狙う需要層とを大きくかえたともいえる。

つまり業務用にも準じる超高級システムを少量生産するメーカーから、大きく基模を拡大して、家庭用音楽システムのメーカーと変革をとげたのであった。その尖兵として、いみじくも槍騎兵ランサーと名付けたシステムが登場したわけである。

このランサー・シリーズには、すでに傑作中の傑作といわれたランサー77を始め、ローコスト型44、さらに現在の米国の市場で驚異的な売行きをみせているランサー99があり、その最高ランクが例の101である。ランサー・シリーズの成功が、JBLをしてこの延長上の製品をつぎつぎと発売させるきっかけとなったのはいうまでもない。

このセンチュリーも、新時代のスピーカー・システムとして、指向性の一段の改善ということを加えた新型のランサー系のシステムである。センチュリーを含めランサー系のシステムのもっとも大きな特長は、このシリーズ独特ともいい得る、まるでそよ風を思わせる超低音の豊かな息づかいである。この超低音は、ブックシェルフ型といわれる寸法的な極端な制限を受ける現代の家庭用システムとしては、まったく信じられぬくらいの低域に達する低音限界レンジのためである。このfレンジは、さすがのARのオリジナル・システムさえもしのぐほどで、これがJBLランサー・シリーズの華麗なサウンドの大きな根底ともなっているわけだ。

もっともこの超低音とよくバランスする高音のすばらしい伸び、ずばぬけた指向特性は、豊かな低音エネルギーをよりひきたたせているし、さらにJBLの従来からの音楽に対する良識の現われともいうべき中音部の豊かさも失われることなく、ランサーの大きな魅力となっているのはいうまでもない。このように豊かな音響エネルギーに加えて広いfレンジとがJBLの現代的志向であるのは当然で、その成果のひとつの頂点として、ここにあげるセンチュリーの存在の意義とそれに対する賛辞の集中とがあるのである。

指向性の改善に登場したフォーム・ラバー・ネットは、このセンチュリーの外観的な最大の特長で、カラーがチョコレート、オレンジ、ライト・ブルーとあり、サウンドともどもその風格に現代性をガッチリと植えつけて、モダンなスタイルを作る。

最近、私はこのセンチュリーを愛用のエレクトロボイス社エアリーズと並べ、比較使用したがJBLセンチュリーの一段と解像力を上まわるのを知らされ豊かさにおいてひけをとらぬエアリーズより、現代的サウンドをJBLセンチュリーから感じとった。

このJBLシステムをより以上生かすのには、手元にあった8万円台の国産アンプが好適であった。それはラックス507Xでありトリオ7002で、これに準じた高出力のトランジスター・アンプが欲しい。ただ、案に相違して手元の管球アンプよりこれらの石のアンプが優れていたのが興味ぶかかった。

最近のコメント