エクセルのカートリッジPRO81MC、ES10の広告

(オーディオアクセサリー 27号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 25

エクセル PRO81MC, ES-10

テクニクス SL-P10

ナガオカ SOUND PIERCE

ビクター Zero-100

まるまた陶器 IGA

ヤマハ NS-200M, MUSIC GX

Lo-D DAD-1000

サンスイ SP-V70

日立電線 OFC AUDIO CABLES

スタックス ESTA4U

フォステクス GS80, GS100

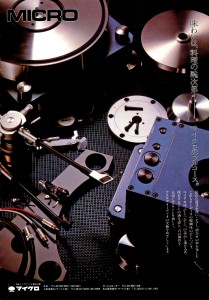

マイクロ SX-8000, MAX-282

ナカミチ DRAGON

オラソニック SR-831S, DF-100, LT-5, DS-200G, DS-250, DS-500G, GT-1000, SG-2E, AV-1, AV-11, AV-101, RC-1, SP-7, BC-1, BC-1B, NC-1

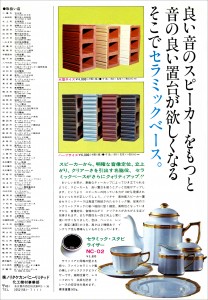

ノリタケ NC-02, Ceramic Base

マランツ Sc-1000, Sm-700

アキュフェーズ C-280

ビクター SX-10 spirit

菅野沖彦

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

「BEST PRODUCTS 話題の新製品を徹底解剖する」より

今さらのような気もするが、スピーカーというものは、物理情報を忠実に処理するハードマシーンという面と、感覚・情緒的に人の心を満たす個性的美学をもったソフトマシーンという二つの側面をもっているのが現実である。このことは、スピーカーの設計思想に始まり、それを使って音を聴くリスニング思想にまで一貫して流れており、オーディオの世界を多彩にいろどることになっている。そしてまた、考え方の混乱のもとにもなっているようだ。どちらに片寄っても十分な結果は得られないもので、この二面の寄り添い加減が、よいスピーカーとそうでないものとの違いになっていると思わざるを得ない。物理特性志向で技術一辺倒の思想のもとに作られたスピーカーが、音楽の人間表現を享受しようというリスナーの知情両面を満たし得るとは思えないし、同時に、変換器としての技術をないがしろにして、よいスピーカーができるはずもない。この二つの要素を1と0という信号に置き換えたとすれば、まさに、あの複雑な情報処理を行なうコンピューターのごとく、その組合せによってありとあらゆる性格を備えたスピーカーシステムができ上ることになるし、複雑なオーディオ・コンセプトにまで発展することにもなるのである。

今回、日本ビクターから発表されたSX10スピリットの開発思想は、明らかにソフトマシーンとして、人の感性と情緒を捉えることを目的にしているように思える。その手段として、長年のスピーカー作りの技術の蓄積が駆使されていることはいうまでもないだろう。ユニットの設計からエンクロージュアの材質、加工・仕上げにいたるまで、このシステムには並々ならぬ努力と情熱が傾注されていることが解るのである。このような角度から、このSX10スピリットを少し詳しく見ていくことにしよう。

まず、外側からこのシステムを見てみると、エンクロージュアは凝りに凝ったもので、材質や造りに、かなり楽器的な思想が見られる。つまり、バッフルボードはエゾ松 ──ピアノの響板に使われる材料──のランバーコアであり、天地および側板には針葉樹系のパーティクルボードを使う。表面材はヴァイオリンに用いられるカエデ材、そして、六面一体留めの構造、内部にはコントロールのきく響棒を採用するといった具合に、変換器としてのエンクロージュアの有害な鳴きに留意しながらも、美しい響きを殺すことを嫌った意図が明白である。また、SX10のマークは、24金メッキ仕上げのメタルエンブレムで、ピアノの銘板のように象眼式に埋め込み、さらに磨き上げるという入念なものである。全体の仕上げは19工程もの艶出し仕上げを経て、深い光沢に輝いているのである。カエデ材の木目を活かすために、このような色調が選ばれたのであろうが、その色合いはやや癖の強いもので、好みの分れる危険性をもっているようだ。

ユニット構成は、3ウェイ・3ユニットであるが、SXシリーズでビクターが自家薬籠中のものとしたソフトドーム・トゥイーターとスコーカー、そしてコニカルドーム付のクルトミューラー・コーンによるウーファーが採用されている。もちろん、すべてのユニットは新たに設計し直されたものであり、従来の経験を生かしたリファインモデルといってよいだろう。各ユニットの口径は、ウーファーが32cm、スコーカーが6・5cm、トゥイーターが3・5cmで、クロスオーバー周波数は450Hzと4kHz、減衰特性は12dB/octに設定されている。ネットワークに入念な配慮と仕上げをもつのはビクターの特長だが、ここでも徹底した低損失化と低歪率化が行なわれている。

このように、SX10スピリットは、ビクターのスピーカー作りの技術を集大成したものといってもよい。現時点でこれだけの情熱的な力作を作り上げた姿勢に、敬意を表したい。作る側のこうした誠意と情熱は、必ず受け手にも伝わるものである。仏作って魂入れず式のマスプロ機器が全盛の現在、この姿勢は実にさわやかだ。そしてまた、ともすると技術に片寄った志向が目立ちがちな日本のオーディオ界にあって、先述したハードとソフトのバランスの重要性を示す姿勢としても、大いに共感できるものだ。

音は豊かであり、柔軟である。やや重くゴツゴツした感じの低音が気になるが、この程度の難点は、現在内外を問わず、どんなスピーカーシステムにも感じられる程度のものである。そして、この辺はユーザーの使いこなしによって、どうにでもなる部分なのだ。このSX10スピリットの快い質感こそは、ナチュラルなアコースティック楽器特有の質感に共通したものであり、こうしたスピーカー自体の素性こそ、使いこなしではどうすることもできないものだから、大変貴重なのである。弦楽器の中高音に関しては最も耳あたりのよいスピーカーの一つといってもいい。ヴォーカルのヒューマンな暖かさも出色である。

SX10は、いかにも歴史の長い音のメーカーらしい企画である。ビクターの精神を象徴する〝スピリット〟という命名が、作り手の意気込みを表現しているのだろう。スケールの大きな再生音も、豊かさと力でその気迫を反映しているかのようだ。

ヤマハ C-50 + B-50

黒田恭一

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

特集・「スピーカーとの相性テストで探る最新セパレートアンプ44機種の実力」より

ヤマハ・NS1000Mへの対応度:★★★

このスピーカーのもちあじをこのましくいかしていた。ひびきがみずみずしくあかいのがよかった。⑤のレコードではもう少しひびきにしなやかさがほしいと思ったが、ほかの4枚のレコードでの結果は、デリケートさにも力強さにもこのましく反応していて、ききごたえがあった。

タンノイ・Arden MKIIへの対応度:★★

このスピーカーの弱点をうまくおさえたならし方というべきであろう。総じてひびきがいくぶん重くなるところはあったものの、暗くくすんだ感じにならないところがよかった。⑤のレコードではこのスピーカーのもちあじがいかされていて、ふっくらとしたひびきに魅力が感じられた。

JBL・4343Bへの対応度:★★

⑤のレコードでのチェロの音が太くきこえすぎるような傾向があり、その傾向が全体的にいえなくもなかった。②のレコードでの結果が、音のちらばり方の提示にしても力強い音の示し方にしてもすぐれていて、ベストであった。①のレコードでは弦のひびきがいくぶん硬すぎた。

試聴レコード

①「マーラー/交響曲第6番」

レーグナー/ベルリン放送管弦楽団[ドイツ・シャルプラッテンET4017-18]

第1楽章を使用

②「ザ・ダイアローグ」

猪俣猛 (ds)、荒川康男(b)[オーディオラボALJ3359]

「ザ・ダイアローグ・ウィズ・ベース」を使用

③ジミー・ロウルズ/オン・ツアー」

ジミー・ロウルズ(P)、ウォルター・パーキンス(ds)、ジョージ・デュビビエ(b)[ポリドール28MJ3116]

A面1曲目「愛さずにはいられぬこの思い」を使用

④「キングズ・シンガーズ/フレンチ・コレクション」

キングズ・シンガーズ[ビクターVIC2164]

A面2曲目使用

⑤「ハイドン/6つの三重奏曲Op.38」

B.クイケン(fl)、S.クイケン(vn)、W.クイケン(vc)[コロムビア-アクサンOX1213]

第1番二長調の第1楽章を使用

マランツ Sc1000 + Sm700

黒田恭一

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

特集・「スピーカーとの相性テストで探る最新セパレートアンプ44機種の実力」より

ヤマハ・NS1000Mへの対応度:★★★

このスピーカーのもちあじを目一杯示しているといった積極的ななりっぷりである。⑤のレコードなどではひびきに力がつきすぎているようにも感じられなくてもないが、提示がごり押しになることはなく、またひびきがぼてっとすることもない。いい意味での陽性の積極性があるためといえよう。

タンノイ・Arden MKIIへの対応度:★★★

このスピーカーじたいの力強い音に対する反応の不充分さをかなりの程度おぎなっている。しかしながら②のレコードでのバス・ドラムのひびきなどではつらいところがある。④のレコードであきらかにされる音楽の息づかいはなまなましい。音像は全体的に大きめではあるが……。

JBL・4343Bへの対応度:★★★

⑤のレコードでひびきがいくぶん骨太になりすぎることを別にすれば、このアンプの陽性の積極性が充分にいかされている。②のレコードでのアタックの鋭い音などは力感にみちていて見事である。①のレコードではひびきのきめこまかさがいきている。4343のいいところがいかされている。

試聴レコード

①「マーラー/交響曲第6番」

レーグナー/ベルリン放送管弦楽団[ドイツ・シャルプラッテンET4017-18]

第1楽章を使用

②「ザ・ダイアローグ」

猪俣猛 (ds)、荒川康男(b)[オーディオラボALJ3359]

「ザ・ダイアローグ・ウィズ・ベース」を使用

③ジミー・ロウルズ/オン・ツアー」

ジミー・ロウルズ(P)、ウォルター・パーキンス(ds)、ジョージ・デュビビエ(b)[ポリドール28MJ3116]

A面1曲目「愛さずにはいられぬこの思い」を使用

④「キングズ・シンガーズ/フレンチ・コレクション」

キングズ・シンガーズ[ビクターVIC2164]

A面2曲目使用

⑤「ハイドン/6つの三重奏曲Op.38」

B.クイケン(fl)、S.クイケン(vn)、W.クイケン(vc)[コロムビア-アクサンOX1213]

第1番二長調の第1楽章を使用

デンオン PRA-6000 + POA-8000

黒田恭一

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

特集・「スピーカーとの相性テストで探る最新セパレートアンプ44機種の実力」より

ヤマハ・NS1000Mへの対応度:★★

たっぷりとして明るいひびきに魅力を感じる向きもあるであろう。よくみがきあげられた、しかも腰のすわった音である。⑤のレコードできけるようなひびきへの対応はかならずしもこのましいとはいいがたいが、①のレコードなどは堂々とひびかせて独自の迫力をうみだす。

タンノイ・Arden MKIIへの対応度:★

このアンプのもちあじであるところのみがかれた音がここでもいかされている。ここできける嫌味のないおっとりしたひびきはそのためのものと考えていいであろう。ただ、できることならシャープなひびきへの対応でもう少し敏感なところがあれば、さらにはえたであろうと思わなくもない。

JBL・4343Bへの対応度:★★

②のレコードなどは独自の迫力を示す。腰のすわった見事なひびきというべきかもしれない。④のレコードできける声のなめらかさもこのましい。しかしながらここできける音は4343の音としてはいくぶん異色でル。迫力にとんではいるが、音場感の面で多少狭めである。

試聴レコード

①「マーラー/交響曲第6番」

レーグナー/ベルリン放送管弦楽団[ドイツ・シャルプラッテンET4017-18]

第1楽章を使用

②「ザ・ダイアローグ」

猪俣猛 (ds)、荒川康男(b)[オーディオラボALJ3359]

「ザ・ダイアローグ・ウィズ・ベース」を使用

③ジミー・ロウルズ/オン・ツアー」

ジミー・ロウルズ(P)、ウォルター・パーキンス(ds)、ジョージ・デュビビエ(b)[ポリドール28MJ3116]

A面1曲目「愛さずにはいられぬこの思い」を使用

④「キングズ・シンガーズ/フレンチ・コレクション」

キングズ・シンガーズ[ビクターVIC2164]

A面2曲目使用

⑤「ハイドン/6つの三重奏曲Op.38」

B.クイケン(fl)、S.クイケン(vn)、W.クイケン(vc)[コロムビア-アクサンOX1213]

第1番二長調の第1楽章を使用

パイオニア C-Z1a + M-Z1a

黒田恭一

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

特集・「スピーカーとの相性テストで探る最新セパレートアンプ44機種の実力」より

ヤマハ・NS1000Mへの対応度:★★★

なめらかなひびきをきかせる。あかるく、あたたかいひびきである。いくぶん力強さの提示に不足がちではあるが、③のレコードでのベースの音がふくらみすぎないところにこのアンプのよさを認めるべきであろう。⑤のレコードでもひびきのデリケートさによく対応できている。

タンノイ・Arden MKIIへの対応度:★★★

総じて音像が大きくなりがちではあるが、ひびきにきめこまかさがるので提示がごり押しにならないところがこのましい。④のレコードで歌い手たちがマイクロフォンの近くでうたっていることをなまなましく示す。①のレコードでの弦のひびきなどは艶があって美しい。

JBL・4343Bへの対応度:★★★

スピーカーに、あるいはソースにしなやかによりそうアンプとみるべきであろう。それぞれのレコードのあちあじをこのましくいかしていた。ただ、パワー不足ゆえであろうか、もう一歩踏みこんでの力感にみちた音を望みたくなる。全体的に音像は心もち大きめであった。

試聴レコード

①「マーラー/交響曲第6番」

レーグナー/ベルリン放送管弦楽団[ドイツ・シャルプラッテンET4017-18]

第1楽章を使用

②「ザ・ダイアローグ」

猪俣猛 (ds)、荒川康男(b)[オーディオラボALJ3359]

「ザ・ダイアローグ・ウィズ・ベース」を使用

③ジミー・ロウルズ/オン・ツアー」

ジミー・ロウルズ(P)、ウォルター・パーキンス(ds)、ジョージ・デュビビエ(b)[ポリドール28MJ3116]

A面1曲目「愛さずにはいられぬこの思い」を使用

④「キングズ・シンガーズ/フレンチ・コレクション」

キングズ・シンガーズ[ビクターVIC2164]

A面2曲目使用

⑤「ハイドン/6つの三重奏曲Op.38」

B.クイケン(fl)、S.クイケン(vn)、W.クイケン(vc)[コロムビア-アクサンOX1213]

第1番二長調の第1楽章を使用

テクニクス SU-A8 + SE-A7

黒田恭一

ステレオサウンド 64号(1982年9月発行)

特集・「スピーカーとの相性テストで探る最新セパレートアンプ44機種の実力」より

ヤマハ・NS1000Mへの対応度:★★

もう少しシャープな反応を示すアンプの方が、このスピーカーのよさをあきらかにするであろう。④や⑤のレコードでのひびきのやわらかさはそれなりにこのましいが、音にべとつきがなくもない。そのために音像が心もち大きめである。③のレコードはこのましかった。

タンノイ・Arden MKIIへの対応度:★

④のレコードではしたっ:ている人と人との間が狭く感じられた。わざとしらい今日朝刊の内のはこのましいが、総じてひびきがったりするので、いきいきした感じがあきらかになりにくい。①のレコードでは細部の音の動きがいくぶんあいまいになっていたのがおしまれた。

JBL・4343Bへの対応度:★

このスピーカーの反応としては思いもかけぬ反応というべきであろうが、ひびきがたるんで重く感じられた。④のレコードではきわだって音像が大きかった。③のレコードでのベースの音もふくらんで本来の迫力を示しえていなかった。①のレコードでの結果がもっともこのましかった。

試聴レコード

①「マーラー/交響曲第6番」

レーグナー/ベルリン放送管弦楽団[ドイツ・シャルプラッテンET4017-18]

第1楽章を使用

②「ザ・ダイアローグ」

猪俣猛 (ds)、荒川康男(b)[オーディオラボALJ3359]

「ザ・ダイアローグ・ウィズ・ベース」を使用

③ジミー・ロウルズ/オン・ツアー」

ジミー・ロウルズ(P)、ウォルター・パーキンス(ds)、ジョージ・デュビビエ(b)[ポリドール28MJ3116]

A面1曲目「愛さずにはいられぬこの思い」を使用

④「キングズ・シンガーズ/フレンチ・コレクション」

キングズ・シンガーズ[ビクターVIC2164]

A面2曲目使用

⑤「ハイドン/6つの三重奏曲Op.38」

B.クイケン(fl)、S.クイケン(vn)、W.クイケン(vc)[コロムビア-アクサンOX1213]

第1番二長調の第1楽章を使用

最近のコメント