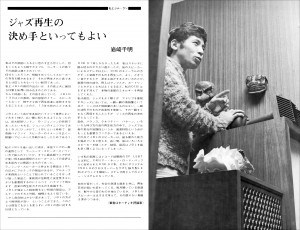

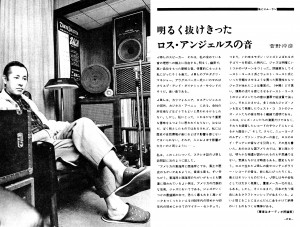

岩崎千明

電波科学 5月号(1971年4月発行)

「実戦的パーツレビュー」より

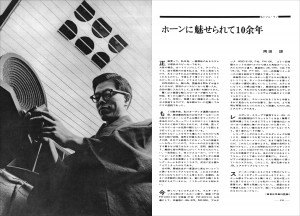

オンキョーのHM500中音ホーンスピーカを取り上げて、推薦したことがあった。当時、発売間もなくだったこの中音ユニットは、その優秀性がひろく世に認められ、順調な売行きを見せた。

わたくし個人も、このHM500の優れた中高音のお世話になったこともある。というのはわたくしごとで、少々申訳けないのだが、束京の中野で、ジャズ・ファンの溜り場みたいな喫茶店をやっている。この店で常用していた装置はJBLのアンプとスピーカシステムで、そのシステムD130(38センチ)とLE85(中高音用ホーン形)の組合わせをC40ハークネス形バックロードホーンに入れて使っていた。

あまりパワーを入れ過ぎたためか片側の中高音用のこのユニットがびりつき出し、中をあけるとダイアフラムのエッジがバラバラになってちらばっていた。断線でなく、ダイアフラムのオーバースイングが原因のようだった。そこで急場しのぎに手持ちの国産中高音ホーン形をもってきて、音を出してみたのだった。

LE85特有のアタックと、ひずみの少ない高品質の再生に、もっとも近かかったのがこのオンキョーHM500であった。これは、はからずも多くの人の耳で確められる試聴とその結果を得た。

つまり、横においたユニットなしのLE85用ホーンHL91が鳴っているのであると多くの人に思われたのである。そのとき鳴っていた中高音用は、むろん、JBLではなくて、オンキョーHM500であったのだ。さて、話の本筋に入ろう。

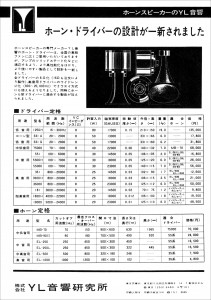

HM500に発揮したホーンスピーカの技術が新らしく、中音ホーンスピーカHM300を作り上げた。

これを広告で知ったときから、その再生能力を自分の耳で一度確めたいと強く希ったが、たまたまオンキョーの秋葉原ショールームにおけるコンサートに引張り出されたチャンスに、この音に接した。

そして、わたくしはこのすばらしい音が眼前の「国産品」から出ていることに驚嘆した。

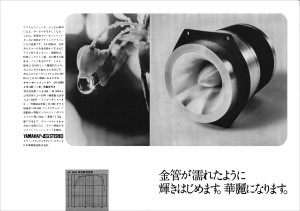

ひとことでいうなら、この中音ホーンスピーカの音は、まさにアルテックのそれだ。もう少し厳密にいうと、アルテックの華やかさを除き、そっけないぐらい素適な音である。

今まで、どんな賛辞と共に聴かされた国産中音用ホーンでも、音を出して一瞬のうちに、それがまぎれもなく国産スピーカの音であることを知らされ、次になげかざるを得なかった。

しかし、ホーンスピーカを中心とし、大きなエネルギー輻射を目的としているスピーカとしては、国産品というからを破って、外国一流品と太刀打ちできる製品は、市販品では絶無である。

一度、外国製中音ホーンの優秀製品に出会えば誰でも認めざるを得ない事実であろう。口惜しいが、それが現状だ。いや現状であった。といいなおそう。今やわたくしの限前に、HM300が、高らかに鳴り響いているのではないか!

HM300の良さ、それはずばぬけた高能率、再生帯域のひろさなどではない。もちろんそういう点でも、外国製の、さらにはっきりいえばアルテックの511B+802Dにいささかも劣るものではない。それはどに申し分ない高能率とワイドレンジであることは確かである。

わたくしにとっては、「中音」の「質」そのものこそ重要である。これを形作るものは広帯域のピークのないf持と共に、過渡特性の優秀なことこそポイントであると考えている。

ホーン形スピーカは過渡特性がいい、という定説は広く知られているが逆に、それ故にピークを帯域内に生じやすく、それが再生の質を大いに落してしまうことも現実の製品として少なくないのが事実だ。

ハイパワーと高能率。フラットなf特と優れた過渡特性という相反するポイントが見事に結実してこそ優れたホーンスピーカが出来上るのである。中音域では、これが極端にむずかしいのが、国産ホーンに優秀製品が皆無であった理由であろう。

HM500にみせたホーン形の技術、とくに注目すべき、リア・ダイアフラム形の採用によるエッジ部の共鳴の除去が強力形中音用HM300の完成をもたらしたのであろう。

中音域が音楽再生においていかに重要かということをくどくど説明する紙面もないが、アルテック製品をもしのぐ国産中音ホーン形スピーカの誕生に、双手をあげて賞賛と推薦のことばをはなむけにしたい。

なお、ひとこと付加えるならば、その55、000円という価格はオーディオマニアによってかなりの負担には違いなく、同級輸入品とほぼ同レベルにある。

しかし、この級の中音ホーンを自分の装置に加えるほどのマニアだったら、また海外製品に匹敵し、あるいはこれをしのぐ性能を知れば、その投資に対し、十分な価値を認めるであろう。

最近のコメント