瀬川冬樹

続コンポーネントステレオのすすめ(ステレオサウンド別冊・1979年秋発行)

「第17項・アメリカの新しいモニタースピーカー UREI #813」より

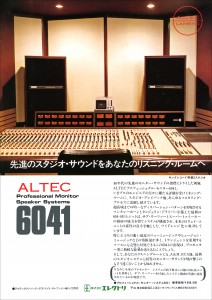

UREIはユナイテド・レコーディング・エレクトロニクス・インダストリーズの頭文字。日本語で発音するとあまり印象がよくないが、録音スタジオ等のプロ用器材の製造で、古くから有名なメーカーだ。つまり一般コンシュマー用ではないが、この会社の手がけた新しいモニタースピーカー813型は、日本のオーディオファンのあいだで、ちょっとした話題になっている。

というのは、JBL4343の出現で、新しいモニタースピーカーの、音にぜい肉のない、つまり鋭利な刃物でスパッと切り割いてゆくような明晰な音に馴らされていた(しかしその点に多少とも不満をおぼえていた)人たちに、そうでないもうひとつのアメリカの音、肉づきの豊かな、神経質でない、人の好いアメリカ人のような屈託のない朗々とした豪華な味わいを、久々に聴かせてくれたスピーカーだという点で。

なにしろ、音がいくらでも湧き出てくるような、弾みのついた明るい響き。雄大なスケール感。まるでコダカラーのような、つまりどこか人工的な味わいであることは感じさせながらも、しかしこれはアメリカでしか作ることのできない色彩のあざやかさと豊富さ。この音に馴らされたあとでたとえばJBLを聴くと、どこか禁欲的にさえ聴こえるほど、こちらの鳴らす音は享楽的だ。

外形寸法は相当に大きい。とくに奥行きの深いことが、いっそう大きく感じさせる。そしてもうひとつ、低音用ユニットが上になるようにして、高音用ユニットが聴き手の耳の高さにくるように設置するという条件を満たすためには、高さが数十センチの頑丈なスタンドが必要だ。サイドボードや物入れのような共鳴しやすい材料は厳禁だ。また背後には共振しにくい堅固な壁面を選び、原則として背面を壁に密着させる。

これは一般家庭用ではなくスタジオ用だから、家庭ではひどく扱いにくい。こういうスピーカーを家に持ち込むのは、日本の愛好家ぐらいのものかもしれないが、しかしこの音は他に得がたい魅力だ。ただ私は、ここまで楽天的な音を、毎日のように楽しむ気にはなれないが。

※

このスピーカーを生かすのは、たとえばマッキントッシュのアンプの豪華な音だろう。そしてカートリッジもアメリカの製品。これで50年代のジャズをいっぱいのボリュウムで鳴らしたら、しばらくのあいだ陶然とした気分が味わえるにちがいない。輝きと生命力に満ちた豪華なサウンド。しかし、渋いクラシックのファンにはどう考えてもこの音は好まれない。

このスピーカーの基本はアルテックの604−8Gというモニター用のユニットだが、UREIの技術によって、アルテックの音がなんと現代ふうに蘇ったことかと思う。同じ604−8Gを収めた620Aシステムでは、こういう鳴り方はしない。この813に匹敵しあるいはこれを凌ぐのは、604−8Gを超特大の平面(プレイン)バッフルにとりつけたとき、ぐらいのものだろう。

UREI813を鳴らす組合せ例をもうひとつあけておく。国産で羽音の表情の最も濃いトリオの07シリーズを中心に、プレーヤーもカートリッジも結果的にスピーカーと同じ〝まっ黒け〟で統一できた。むろんそういうおもしろさより、音質本位に考えた結果である。

スピーカーシステム:UREI #813 ¥498,000×2

コントロールアンプ:マッキントッシュ C32 ¥690,000

パワーアンプ:マッキントッシュ MC2205 ¥668,000

チューナー:マッキントッシュ MR78 ¥490,000

ターンテーブル:テクニクス SP-10MK2 ¥150.000

キャビネット:テクニクス SH-10B3 ¥70,000

トーンアーム:テクニクス EPA-100 ¥60,000

カートリッジ:ピカリング XUV/4500Q ¥53,000

カートリッジ:エンパイア EDR.9 ¥50,000

計¥3,177,000(ピカリング XUV/4500Q使用)

計¥3,174,000(エンパイア EDR.9使用)

スピーカーシステム:UREI #813 ¥498,000×2

コントロールアンプ:トリオ L-07CII ¥160,000

パワーアンプ:トリオ L-07MII ¥1200,000×2

チューナー:トリオ L-07TII ¥130,000

プレーヤーシステム:テクニクス SL-01 ¥80.000

カートリッジ:エンパイア EDR.9 ¥50,000

計¥1,656,000

最近のコメント