ニッコーのパワーアンプM205Wの広告

(オーディオアクセサリー 21号掲載)

ニッコー M-205W

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

オーラトーン 5C, 5S, 5W, 5RC

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

マッキントッシュ XRT20

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

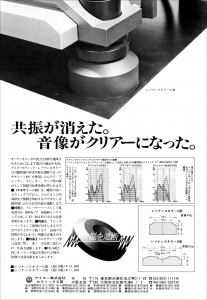

アイコー Resonance Killer

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

3a 3A1000, 3A680, 3A360

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

ヘルツ VA-800

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

オーディオテクニカ AT150E/G

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

コーラル 15L-70, MD-70, H-70

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

Lo-D HT-500, TU-1000

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

エール音響 X-4550, X-1750, EX-800

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

オーディオクラフト OF-1, OF-2, AS-4PL, SD-33, SD-45, SR-6, BS-5, SK-4

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

オーレックス PC-X25AD, PC-X45AD, PC-X46AD, PC-X66AD, PC-X88AD, AD-4MKII

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

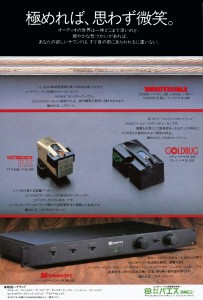

エレクトロ・アクースティック STS455E, ゴールドバグ Medusa, シンメトリー ACS-1, モンスターケーブル MC500

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

マイクロ BL-111

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

アキュフェーズ AC-1, AC-2, C-7

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

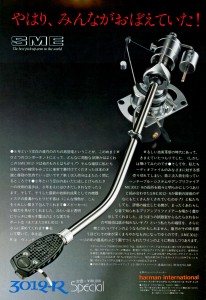

SME 3012-R Special

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

SAEC WE-407/23

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

アカイ CS-F33R, DT-120, RC-21

Posted by audio sharing

on 1981年5月21日

No comments

最近のコメント