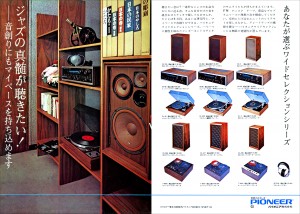

パイオニアのスピーカーシステムCS5、レシーバーSX45、アナログプレーヤーPL11の広告

(スイングジャーナル 1970年2月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 96

パイオニア CS-5, SX-45, PL-11

トリオ KL-63, KR-33, MX-1000

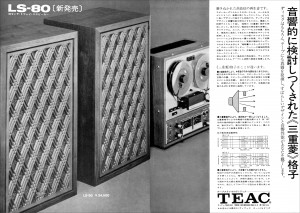

ティアック LS-80

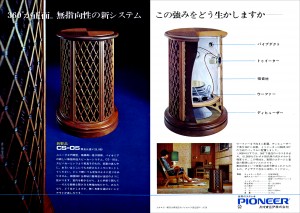

パイオニア CS-05

パイオニア CS-500, CS-700

アルテック BF419, 3000H, N3000E

アルテック A7

パイオニア CS-5, CS-500, CS-700, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-20A

トリオ KL-5060

菅野沖彦

スイングジャーナル 1月号(1969年12月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

トリオが、新しく発売したスピーカー・システムKL5060は、同社の音響専門メーカーとしての面目を発揮した充実した製品である。このスピーカー・システムから、トリオの音に新しい時代が来たことをはっきりと感じることができる。KL5060は中型のシステムとして、もっとも競争の激しい位置にランクされる製品であるが、この音なら堂々と他製品と対抗し、その多くを凌ぐはずだ。きわめて明解な音の陰影の再現、よくのびきった低域から高域、歪の少い明るく透明な音色は、プログラム・ソースの持つ豊かな情報量を再現するに十分な物理特性をもつことを証明すると同時に、私たちの心と肌に快よい豊かな音楽を伝えてくれる個性をもっている。スピーカー・システムが音響機器の中で、ソフト・ウェアーとしての性格がもっとも強いものであることは、これまてにも折あるごとに述べてきた。スピーカー・システムこそは、そのメーカーの音への感性の現れである。スピーカー・システムを買うことは、そのメーカーの音への共感に他ならない、良い音のスヒーカーをつくるには、メーカー自身が、卓抜な審美眼を持つと同時に、これを具現できる音響技術をもっていなければならないのである。それが意識されようと、されまいと、システムの制作者が確固たる音の美学をもっていなければ、良い音のスピーカー・システムは出来ないはずなのである。そこが音響技術が、単に物理学や電子工学の領域で律しきれないところなのである。良い音とは何か? という、きわめて困難な問題へのメーカーの解答は、そのメーカーの出すスピーカー・システムだといってもよいかもしれない。

KL5060は、4スピーカーの3ウェイ・システムで、30cmウーハー、16cmスコーカー、2つのホーン・トゥイーターから構成されている。エンクロージュアは密閉型とパス・レフ型の中間をいくような、ダンプされたパイプ・ダクトをもつもので、吸音材がつめられたチユーニング・ポートをもっている。600Hzと6、000Hzのクロス・オーバーをもつネットワークが組み込まれているが、マルチ・チャンネル・アンプ用の独立端子も勿論備えている。見るからに剛性の高いコーン紙はロール・エッジとハイ・コンプライアンス・ダンパーで支持され適度なエア・ダンプと相挨って、きわめて明解な音程再現と、明るく力強い低音を再生する。音楽の基礎になる低音域は絶対におろそかには出来ず、ただ重々しい純な低音が量的に出ていてもなにもならない。このウーハーの中域も質がよく、スコーカーとの連りもスムースである。16cmのコーン・スコーカーは、かなり浅い包角をもち素直で質が高い。欲をいうとトゥイーターにやや気になる音色があるが、2本使っているためにエネルギー的には余裕があり、相当なハイ・パワーでも安定している。

これら3種類のユニットのまとめこそ、トリオの腕ならぬ、耳の聴きどころであるが、既に書いたようにバランス的にも、音色的にも美しく調整されている。従来の同社のスピーカーからは想像できないほど大さな変視で、音が前へ豊かな表現力をもって鳴る。能率は同様の他製品と比して決して高いほうではない。

前面は金属製の格子グリルだが、これはもう一つユニークな雰囲気が欲しい気もする

ソニー・ロリンズの太く油ののったテナー、エルビン・ジョーンズの鋭いスティック・ワーク、そして、日野皓正のブラッシーなトランペットのハイ・ノートなどハードでエネルギッシュなサウンドも充実した響きだし、ソフトな味いのコンボやヴォーカルにも魅力的な音を聴かせてくれた。

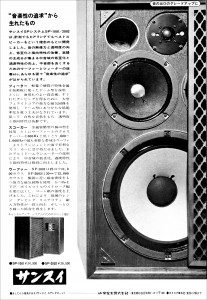

サンスイ SP-2002, AU-777D, CA-303, BA-90, TU-777, CD-3, SR-3030

サンスイ SP-2002

岩崎千明

スイングジャーナル 1月号(1969年12月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

山水がブックシェルフ・スピーカーSP100とSP200をひっさげて、国産スピーカーの戦列に加わってから3年の月日が経った。

技術的進歩、開発のテンポの著しく早いハイ・ファイ業界において、3年間という月日は、製品がほとんど入れ代ってしまうほどであるが、山水によってきっかけが作られたといってもよい、ブックシェルフ・スピーカーの分野では、特にそれがはっきりした形で現れ、再生音の傾向までが変ってしまった、といえるほどである。それは裏返えせば、それほどにまで山水のスピーカーが成功し、他に影響を与えたといえるのである。

単に音域を低い方に延ばすことにのみ技術を傾けた他社のスピーカー・システムは、山水のSPシリーズにくらべて低音感が重く、スッキリと豊かな山水のシステムとは対称的で、それがそのまま山水のシステムを空前といわれる成功をもたらし、それ以後の国産ブックシェルフ・スピーカーの音のパターンまでも方向づけてしまったといえよう。

国産のブックシェルフ・タイプ・システム全盛の今日を形作った、山水・SPシリーズも、3年の年月で他社の新製品に追上げられ、さらに新らしい技術を導入して製品の向上を企ることとなった。

そして誕生したのが、SP100を向上させたSP1001であり、さらに、SP200を向上させたSP2002である。

SP1001、SP2002とも低音のソフトな豊かさに一段のさえと張りつめたアタックの良さが加わった。さらに特筆すべきは、その中音域の充実ぶりである。

特にSP2002はその効果が、非常によい結果をもたらした。つまり全体の音色と音のバランスが、格段にグレードアップされた。それはまぎれもなくJBLのスピーカーと同じ路線上にある音である。

JBLの日本代理店でもある山水のスピーカーがJBLと似たとしてもこれは決して偶然ではあるまい。いや、それは山水でなくしては得られなかった結果といえないだろうか。

それは、ここに使われているユニットを観察しても判ることなのである。

まずさえたアタックの鮮明な低音を得るため低音用スピーカーはコーン紙が一段と改良され、低いf0と硬度が増したコーン紙を与えられている。さらに注目すべきはその中音用だ。一見SP200とよく似た中音用のコーンは、アルミ・ダイアフラムが、中心部に加えられている、しかもよくみるとこのダイアフラムは凸起が高く、従来のあらゆるスピーカーにくらべて深く成形されていることに気付こう。このような深いダイアフラムはJBLの最近の製品中、特に優秀性を認められているLE20トゥイーター(高音用)のダイアフラムだけである。この砲弾型に高く凸起したダイアフラムにより高音のエネルギーが歪なく一段と強くなり、指向性の著しい向上が図られているようである。このJBLの技術に山水の技術陣が見逃すわけがない。音楽再生上特に重要なこのダイアフラムをとり入れた、とみるべきであろう。その結果、特に歪の気になる中音の高域において従来より歪をおさえ鮮明度の高い中音を得ることができる重要なファクターとなっているのである

このアタックのすばらしい低域と、鮮明でタッチのシャープな中高音はそのままJBLの本来の良さと同じ傾向の再生音をつくり出したのである。そして、JBLのスピーカーと同じように、この優秀性はジャズにおいてもっとも効果を得ることができるのも確かな事実である。

最近のコメント