トリオのスピーカーシステムKL4050、KL5060A、KL7050の広告

(スイングジャーナル 1971年8月号掲載)

Category Archives: スピーカーシステム - Page 84

トリオ KL-4050, KL-5060A, KL-7050

パイオニア CS-E400, CS-E600, CP-35

フォスター GZ-77, G-11, G-44, G-66

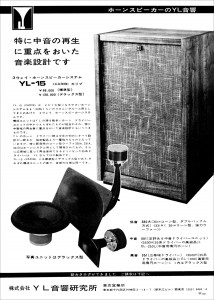

YL音響 YL-15, 351, 551, 330A

アコースティックリサーチ AR-3a, AR-2ax

コーラル FLAT-8S, FLAT-10S

ハーマンカードン HK-50, CAD-5

ダイヤトーン DS-301

トリオ KL-7050

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1971年7月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

音響メーカーにとってスピーカーが、そのメーカーの音への感性を示すものとして大きな意味をもつ製品であることは常に述べている通りである。それは、アンプのように電気理論ですっきりと解決できる(ともいえないが……)ファクターの大きなものとちがって、変換器というものは、独自の音質形成の要素を多く含んでいることによる。特にスピーカーの場合はその動作自体が決して満足のいくものではないし、エンクロージュアを含めたアクースティックなファクターは複雑をきわめ、結局のところ、製作者の音に対する感覚や嗜好が入り込まざるを得ないというのが現実であるから、スピーカーこそ、そのメーカーの音のポリシーを代表するものといわれても仕方がない。優れたスピーカー・システムというのは優れた測定データを示すけれど、優れた測定データを示すからといって、即、優れたスピーカー・システムとは限らないといえるのが現実なのである。一般的に、スピーカーの特性として示されるいくつかのデータ、つまり周波数特性、指向特性、インピーダンス特性、高調波歪特性などからはかなりの程度その全体の性能を推察することが可能だが、それらが、音の全てを象徴するとはとてもいえないのである。

さて、トリオがKLシリ−ズで発売したスピーカー・システムは、それまでのトリオのスピーカーにおける低迷を一掃するもので、その積極性をもった表現力の大きな音が既に好感をもって迎えられたことは御承知の通りである。ややもすれば、その派手さ、華麗さのために内的、静的な味わいをもつ音楽の再現を好む人々には敬遠される嫌いもあったと思われるが、KL5060に代表されるそれらのシステムのもつ大らかな、力強い音は、音楽の表現力をよく伝えてくれたといってよい。KL5060は、KL5060Aとしてトゥイーターに変更をうけて発売されたが、今度のKL7050はまったく新しいユニットとエンクロージュアによる完全な新製品であって、従来の表現力の大きさに加えて、さらに充実した密度の高い質的な高さを兼備するにいたったシステムである。

構成は、30cmウーファー、116cmスコーカー、セクトラル・ホーンつきトゥイーターという3ウェイで、クロス・オーバー周波数は低中音間が600Hz、中高音間が6kHzそれぞれ12db/octのネットワークをもつ。ウーファーは、きわめてヤング率の高そうな剛性の大きなコーンがロールエッジでフリー・サスペンスされ強力な磁気回路によって駆動される。大きなバック・キャビティーをもったスコーカーは、システムの音質の中核を受けもつといってよい質の高いもので、かなり広帯域特性をもつもののように思われる。セクトラル・ホーンをもつトゥイーターは従来のシステムには使われなかった新しいもので、このシステムの高域の質の高さに大きく役立つものだ。よくしまったトランジェントのよい高音は冴えて清澄である。バーチカル・スライディングの中、高音独立型のアッテネーターは流行といえばそれまでだが、ヴィジュアルで一目で増減の判断が出来るし、バッフル・フェイスのデザイン的効果も上っている。よく仕上げられたバスレフ・ポートは制動を加えられ密閉型のよさを兼ねたもので、しまった低音が、チューンされた低域特性ののびと、ともに豊かでスケールの大きな音質を可能にしている 前傾グリルは品位の高い美しいもので、このシステムにふさわしくすっきりした印象を与える。デンシティーの高い材質で作られたエンクロージュアは音質の面でもフィニュシュの面でも好ましく高級感をもったものだ。入力端子はトリオらしく、2、3チャンネルのマルチ・アンプ・システム用のダイレクト端子も備えている。明るく締った音質は、大変気持ちのよい切れ込みのよさと、質の高さをもち、特にSJ読者の聴かれるジャズの鋭いパルスへのレスポンスは抜群だしデリカシーやソフィストケイトされたプログラムソースにも美しい再生音を聴かせてくれる。数多くのスピーカー・システムの中でも特筆に価いするものといいたい。国産のブックシェルフ型としては価格的にも高級品だが、それにふさわしいトリオの力作であった。

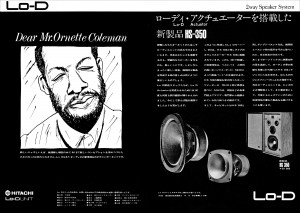

Lo-D HS-350

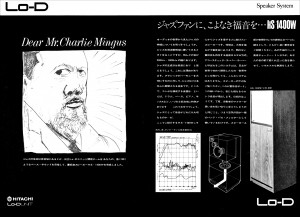

Lo-D HS-500

菅野沖彦

スイングジャーナル別冊「最新ステレオ・プラン ’71」(1971年夏発行)

「Lo-D in jazz」より

ジャズのサウンドの特質ということについて、ずい分多くの機会にいろいろな人の語るのを聞くことがある。私自身も人からよく聴かれることだ。そうした時に、パルス波形の連続であるとか、直接音成分のパーセンテージが大きいとかいった物理的な観点からの意見や、個性の調和と炸裂、リズムの躍動と低音部の一貫したテンションといった音楽的な見方など様々である。そのどれもがジャズの特質を物語っていて面白いし、人間の複雑な感情表現のあるパターンを連想させる。つまり、それらの言葉から受ける一連の印象はきわめてアクティヴでダイナミックである。たしかに、ジャズにはそうしたポジティヴな面が大きいが、同時に、きわめて静的な面があることも事実である。その音楽的技法も従来の素朴さから脱してはるかに高度なものとなっているし、感覚性や精神性も高く飛翔するアーティスト達が現われている。したがってジャズの再生に要求される音響機器も、質より量といった古い概念では通用しなくなり、高いクォリティと絶対の量が結びつかなければならなくなった。量のない質はジャズには無縁のものであることだけはたしかである。ジャズ・ファンが音響機器に対してもつ関心は日増しに強く、従来、ジャズ向きという言葉が、歪の多い、周波数キャラクターの暴れた機器に多く使われていたのがうそのような時代になった。もともと、きわめて個性的な主張に共感を示すジャズ・フアンの間では、再生装置のもつ個性的なメカニズムの魅力に惹かれる要素をもった人が多いのも事実だろう。カメラ、オーディオ、車といった、人の心とのコミュニケーションのあるメカニズムから得られる我々の喜びは実に大きい。それだけに、マニアの目は厳しく、生半可なものでは満足しない。多くの専業メーカーから、そうした要求に応えるオーディオ・コンポーネントが発売されているが、最近は、日立、東芝、松下、サンヨーといった大電機メーカーが、このキメの細かいオーディオ分野に示す情熱は大変なもので、レベルの高いユーザーの数の増加を示すものとして大変興味深いし、質の高いサウンドでジャズを聴けるのは嬉しい。

Lo-Dという言葉は、日立の製品のポリシーであり、シリ-ズ名でもある。低歪率というといかめしいが、音響機器の追求目的として歪を少しでも減らすということは多くの技術者の生甲斐ともいえるのだ。それは勿論、我々ユーザーにとっても、いい音を聴く可能性に繋るものだろう。しかしながらこの歪というものを音響技術の立場から離れて、純粋に感覚の世界から眺めてみると、ずい分、様子が違っていることに気がつくのである。歪は録音再生の交換プロセスや伝送プロセスで発生する波形、あるいは、波形の変化といってもよかろう。つまり、単純に考えても、もとの波形が忠実に伝わらないわけだから、録音機や再生機の敵である。とはいえ、その歪の原因や種類はきわめて多岐にわたっていて、その全てを解析することは不可能に近く歪の概念を広げていくと録音再生というプロセスが存在する限り、その存在自体が歪であるということにもなってしまう。そして、録音再生というメカニズムの面白さは別として、もし、そのプロセスの中に、よい音のするアンプや、スピーカーが存在するということは即、歪が存在するということにもなり、すべてのオーディオ・マニアは歪好きという事にもなるのである。存在は即、歪であるということになれば有害な歪と無害、否、有益な歪という概念を持たなければ、音響機器と取組む勇気がなくなってしまいそうである。さて、こうして、有益な歪という概念が生れ、この有害か有益かという大きな別れ道は美学の領域になり、感覚が大きな力をもってくるのである。

先日も、ゲイリー・バートンとロイ・エアーズのジョイント・コンサートの実況録音を厚生年金ホールでおこなったが、まきに歪の大洪水であった。そのうちのほとんどは、拙劣な音響機器やその取扱いによる不本意なる歪の発生と思われたが、明らかに音楽的意図から創り出されたと思われる強烈な歪も聞けた。この歪を愛する音楽家と聴衆! それを有害と受け取る人は、今の時代感覚から置き去りにされた、あわれな老人といえるのかもしれないが、私などには、何とも不快な音であった。

美しい音という概念はそのシチュエインョンで大きく変る。つまり当節の演奏は、歪を有害と感じさせるシチュエインョンがなかった。つまり演奏が空虚だったということだ。話はやや脱線するが、以前、本田宗一郎さんが、「ゴハンツブってえのは、茶碗の中にある時は美しくうまそうだが、あれが便所にあってごらんせぇ! あんなにきたねぇものはねぇ」といっていたのを聞いた覚えがある。この時の本田さんの意味は、人は適在適所でなければ能力を発揮し得ないのだという例え話だったのだが、この話はむしろ、美とそのシチュエインョンの例え話としたほうがぴったりくる。音楽の場合の美しい音というものは、いかなる音でも、それが必然的に美しい、あるいは快よいと感じる聴き手のシチュエインョンが肝心なのであって、歪を歪と感じさせるうちは、その演奏が聴き手の中にそれだけのシチュエインョンを創り出していないということになる。と同時に、音楽の聴き手というものは、いつも、心の中に音楽によって生れるシチュエイションが自由に存在する感受性を持っていなければならないということだろう。

音響機器というものは、エネルギーの変換、増加・伝達という科学的プロセスを扱うメカニズムであって、それは徹底した理論解析とデータの集積、製造技術によって生み出されるのが本質であることはうたがう余地がない。ここがおろそかになっていては、人間に例えてみれば、完全な機能をもった肉体を持たないようなものだ。とはいうものの、健康だけで中味は空っぽというのでは淋しい限りである。つまり、音響機器も、その目的が音楽を聴くという人間行為の中では、きわめて次元の高い精神行為であるために、その存在を無視するという方向ではなく、そこに美を発見するという方向で眺められるようになってきたことは当然だ。その存在を無視する人は、音響機器などは単なる道具であって、相変らず代用品音楽を提供するきわめていい加減な玩具的機械であるぐらいにしか思わないだろう。その存在を認める人は、その存在のあり方を求める。それは独自の機能であり、形の美しさであり、滲み出る味わいである。音である。それは何によってつくられるか。つくった人の、人々の、人となりによってである。人となり、それは性格であり、趣味であろうし、教養であり、情操であろう。人がなにかをつくって、その人が出ないわけがない。会社が何かをつくって、その社風が出ないわけがない。

日立はLo-Dという技術目的をそのシリーズ名にして、ハイ・ファイ・コンポーネントを発売しているが、その中でも代表的な存在がHS500スピーカー・システムだ。ぜいたくな素材を使い、高度な基礎研究による開発がそこにある。当然、価格も高い。20cmウーハーをベースにした2ウェイ・ブックシェルフ型という商品性からみれば65、000円という価格は無謀とさえ思われるかもしれない。しかし、それをあえて実行する力と、気位の高さを買いたい。その精神が、趣味という大無駄に大きな意味を感じ、生甲斐を見出している人に通じないわけがないのである。

エレクトロボイス Aries

岩崎千明

スイングジャーナル 7月号(1971年6月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

日本で初見参のエアリーズは、米国エレクトロボイス社の新型スピーカーシステムである。

エレクトロボイス社については、すでに3月号におけるパトリシアン紹介記に述べたのでここに多くをいわないが、ケープケネディの音響設備の大半を手がけるほどの規模と実力を誇る米国きっての音響機器メーカーである。

エレクトロボイス社のスピーカーの他社ともっとも違う点は、低音域にある。それをもっとも如実に示しているのは同社最大のスピーカーシステム・パトリシアンだ。

初代のパトリシアンIVは、最近日本のマニアの間にクローズアップされているクリプッシュホーンを用いて、重低音域に充実を企った。当時としては数少ない大規模なスピーカーだ。当時これと肩を並べ得るのは、わずかにJBLハーツフィールド、アルテック820Cぐらいなものだった。むろんモノーラル時代のそれももっともけんらん期における最高級システムのひとつであったこのパトリシアンは、今も商品として残っているただひとつのシステムなのである。しかし、今のパトリシアンは800と名を改め、クリプッシュホーンをやめて、76センチの大型ウーファーを用いている。クリプッシュホーンから78センチ大型ウーファーと、最高のぜいたくな技術を採り入れているのがエレクトロボイス社の最高級スピーカーシステムなのである。注目すべきは、低音に対する、その十分にして豪勢な腐心ぶりである。

エアリーズがテクニカ販売によって輸入されたことを聞き、その発表会に馳せ参じた時、来日していたエレクトロボイス社副社長がいったことばは忘れられない。

「エレクトロボイス杜のスピーカーは低音を重視する。音楽にとって低音はもっとも大切な要素だ」

その発表会において、私は初めてエアリ-ズの実物に接した。それは、まさに、クラフツメン(職人)によって創られたスピーカーのたたずまいであった。家庭用スピーカーとして今まで、ブックシェルフ型のみに馴れた私の眼は、この据置型のエアリーズのプロフィルは、強烈なイメージを焼きつけられた。

カーキ色サランに竹を編んだ風な「アメリカン・トラディショナル」と名づけられた仕上げは、まさにアーリーアメリカンの、開拓期の家屋の豪華なリビング・ルームにどっしり置かれた本箱という感じであった。手をのばしてつまみを引くと、そのままふたが開いて、びっしりと積まれた羊皮張りの部厚い書籍が並んでいるのではないかと思われようにずっしりと重量感に溢れていた。このアメリカン・トラディショナルと共に黒サランのスパニッシュと、まだ来日していないがもうひとつ白い木地そのままのコンテンポラリーとがある。

さて、この一見本箱風フロア型、AR製などのブックシェルフよりひとまわり大きなシステムから流れる音。流れ出るというより、室内に溢れ満ちる音という感じのサウンドは、実に堂々としてうねるような重低音感は、床をゆるがし、分厚い重さと、しかしさわやかなアタックとが見事に融合されたというべきでパトリシアン直系のものだ。

低音のふくいくたる醸成ぶりに多くの紙面をさいたが、このエアリーズの品のよい再生能力は、多くの高級マニアや識者がよくいわれ、推める。クラシックにおけると同じように、ジャズに対しても優れた力を発揮した。コルトレーンのアルトや、ロリンズのテナー、ドルフィーのバスクラというジャズサウンドの醍醐味をいかんなく再現し、マリガンのバリトンも、ゴルソンも生々しく、眼前に迫ったのだ。

エルビンのすざまじいアタックと、シェリーマンのシンバルワークを聞いて私は、このスピーカーこそ自分の毎日を送る部屋にふさわしいと断じた。

五月の連休の直前に、エアリーズは私の居間のテレビとななめ向いに収まった。

ビートルズのオブラディーオブラダのコーラスが流れるとき、この部屋はビートルズを囲む多くのファンでうずまり、プレスリー・オンステージを鳴らすとき、この小さな8畳間は、ラスベガスのインターナショナル・ホテルのステージに変る。

コンテンポラリー・レーベルで私がいち番好きな「シェリー・マンズホールのシェリーマン」に針を落す時、むさしのの一角のこの小部屋は、ロスの街角の地下にあるマンズ・ホールのざわめきの中にうずもれるのである。

(本誌4月号新製品紹介も参考ください。岩崎)

最近のコメント