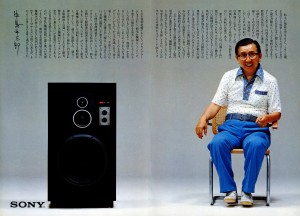

黒田恭一

ステレオサウンド 44号(1977年9月発行)

特集・「フロアー型中心の最新スピーカーシステム(上)」より

スピーカー泣かせのレコード10枚のチェックポイントの試聴メモ

カラヤン/ヴェルディ 序曲・前奏曲集

カラヤン/ベルリン・フィル

❶ピッチカートは、いきいきとひびく。

❷スタッカートは、重さを強調せず、ひろがりを示して好ましい。

❸各々のひびきの音色的な特徴をよく示している。

❹低音弦のピッチカートがふくらまないのがいい。

❺迫力には幾分とぼしいが、しなやかなひびきがいい。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番

ブレンデル/マリナー/アカデミー室内管弦楽団

❶ピアノは、音像が小さく、軽いひびきで示される。

❷各々のひびきがきわめてさわやかに、音色対比充分に示される。

❸室内オーケストラのひびきの特徴をすっきり示す。

❹細身のひびきでさわやかに提示する。

❺鮮明だが、音にもう少し力があってもいいだろう。

J・シュトラウス:こうもり

クライバー/バイエルン国立歌劇場管弦楽団

❶音像がほどほどで、セリフの声にわざとらしさがない。

❷接近感が無理なく、誇張感なく、自然に示される。

❸楽器と声との、小味だが、バランスのいいとけあいが好ましい。

❹はった声がかたくならないのはいいが、もう少し前にでてほしい。

❺オーケストラと声とのバランスがいいため効果的だ。

「珠玉のマドリガル集」

キングス・シンガーズ

❶横一列にすっきりならんでいるのがよくわかる。

❷声量をおとしても言葉は不鮮明にならない。

❸声に自然なのびがあるために、細部の表現も無理がない。

❹ひびきに一種の軽やかさがあるためだろう、明瞭だ。

❺しめくくりは、ポツンと切れることなく、のびている。

浪漫(ロマン)

タンジェリン・ドリーム

❶音色的、,音場的対比がよく、無理なく示される。

❷奥へのひきもよく、ひろがりを獲得できている。

❸ひびきの身軽さが、ここでこのましく示される。

❹ひびきの流れがとどこおることなくひろがる。

❺幾分力不足ぎみだが、一応の効果はあげる。

アフター・ザ・レイン

テリエ・リビダル

❶透明感をもったひびきがすっきりと後にひいている。

❷ギターの音像が小さめに、くっきりと示される。

❸ひびきがふくらみすぎていないのがいい。

❹さわやかに、すっきりと、効果的にひびく。

❺他のひびきの中からその存在を主張する。

ホテル・カリフォルニア

イーグルス

❶ほっそりしたひびきで、このサウンドの特徴を示す。

❷厚みはあるが、さわやかさを失わない。

❸ひびきは充分に乾いていて、効果的だ。

❹ドラムス、声、いずれも望ましくきこえる。

❺声の重なりがよく示されて、有効だ。

ダブル・ベース

ニールス・ペデルセン&サム・ジョーンズ

❶力感ゆたかとはいえないが、シャープな反応がいい。

❷くっきりききとらせるものの、誇張感はない。

❸きこえなくはないが、特に特徴的とはいいがたい。

❹こまかい音の動きを、くっきり示す。

❺音色的、音像的、音量的対比に不自然さはない。

タワーリング・トッカータ

ラロ・シフリン

❶力感に不足するものの、シャープなつっこみはみごとだ。

❷ひびきのコントラストが充分についている。

❸一応の効果はあげるものの、特にきわだってはいない。

❹音の見通しがいいために、トランペットは有効な働きをする。

❺リズムの提示がはなはだシャープだ。

座鬼太鼓座

❶尺八は充分にへだたったところからきこえてくる。

❷ひびきに脂っぽさはないが、特に秀れているとはいいがたい。

❸かすかな音できこえるが、特徴的ではない。

❹大きさは感じさせないが、力感はある。

❺はなはだ効果的にひびいて、雰囲気をたかめている。

最近のコメント