コーラルのスピーカーシステムFLAT8S、FLAT10S、スピーカーユニットFLAT8、FLAT10の広告

(スイングジャーナル 1971年9月号掲載)

Category Archives: スピーカー関係 - Page 99

フォスター GZ-77, G-11, G-44, G-66

エレクトロボイス 30W

サンスイ SP-1005, SP-2005

テクニクス SB-500, SB-600, SB-700, SU-3100, SU-3400, SU-3600, ST-3100, ST-3400, ST-3600, SL-30, SL-1000W, EPC-205C, EPC-260C

サンスイ SP-70

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1971年8月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

ブックシェルフ・タイプという形態のスピーカーを日本のオーディオ・ファンの間に定着させたのは、米オリジナルのARでもなければ、それをイミた形でスタートしたパイオニア製品でもない。

ほかならぬサンスイのスピーカー・システムSP100、SP200のシリーズだろう。この製品のずっと以前からこの形をとったシステムがないわけではないが、サンスイが始めてスピーカーに手をのばして発売したブックシェルフ・スピーカーが高い人気と業績をあげたのは注目に価する出来事としてわがステレオ史に残るだろう。

ブックシェルフとしては大体ARを原点とした物が多く、製品がARほどのサウンドに至らなかった当時は「ブックシェルフの音は低音がつまっている」と酷評されるのが常であった。この常識をサンスイのシステムはぶちこわし踏み越えた。

サンスイはこれらシステムを発売するに約2年先立ち、JBLの日本総代理店として扱い製品は、JBLのスピーカーを中心としてすべてにおよんだが、このキャリアはハイ・ファイ製品にもっともむつかしい音作りに貴重な経験となった。そして具体的なポイントとしてはJBLのブックシェルフ・スピーカーとして名乗りを上げたランサー・シリーズが、すべてチューンド・ダクトと呼ばれるバスレフレックス・タイプか、またはその変形とされているドローン・コーン形式のパッシブ・ラジエーターによって低音特性を得ていることにある。

この世界的な名器を範にとったサンスイのブックシェルフ型の低音特性が従来のそれとまったく違ったサウンド低音感として大いに受けて、画期的な売行きとその後のスピーカーの方向をすら変えてしまったわけである。

このバスレフレックス・タイプの箱に入れるべき「ユニット」は、オリジナルのブックシェルフともいうべき密閉箱型式のユニットにくらべて、f0がかなり高くとり得ることこそ特長だ。というのは、このためコーン紙を含む振動系のf0の低いものとくらべて軽くできるという特点をそなえ、これがスピーカーという電気機器にとってその性能の最大点である能率の向上をはかれる点にある。「ブックシェルフになってスピーカーは能率が低下した」という点はサンスイのものに限っては、決してそうでない点がサンスイのみの特長でもあるわけだ。この利点はスピーカーが小さくなればなるほど重要な意味をもってくる。つまり、小型スピーカーを使用する需要者にとっては、なるべく安上りのコンポーネント・システムを狙うため、いきおいアンプに対する価格をおさえ、必然的にパワーの小さいアンプを用いてシステムを構成することになる。小型スピーカーほど小出カアンプで鳴らされるという矛盾がごく普通にまったくの無頓着さで行われているのだ。小型スピーカーほど低能率、従ってハイ・パワーを必要とするのに、小型システムを低価格の小型アンプで鳴らすという理にそむいたことが平然と行われ、常識となっている現状なのだ。そこで小型スピーカーの高能率化こそ良い音へのなさねばならぬ急務である。いや、急務であったのである。

一般のアマチュアやファンがそれに気付く動機こそ、SP70の出現だった。SP70が、小型ブックシェルフの中でもズバヌケた売行きだということだ。それは、消費者がむつかしい理くつを抜きにして、SP70が他の類形的なシステムと違う点、高能率という点を「音の良さ」という形で気付いているからに違いない。

4チャンネル化時代をむかえたオーディオの世界で、SP70の存在は、まだまだ重要なものであるに違いない。また4チャンネル用としてSP70が部屋の四隅におかれるのは、ある意味で理想的なリスニング状態といえるのである。

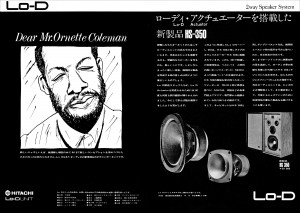

Lo-D L-201

サンスイ SL-5, QR-500, SR-1050

トリオ KL-4050, KL-5060A, KL-7050

パイオニア CS-E400, CS-E600, CP-35

フォスター GZ-77, G-11, G-44, G-66

YL音響 YL-15, 351, 551, 330A

パイオニア PT-200S

アコースティックリサーチ AR-3a, AR-2ax

コーラル FLAT-8S, FLAT-10S

ハーマンカードン HK-50, CAD-5

ダイヤトーン DS-301

トリオ KL-7050

菅野沖彦

スイングジャーナル 8月号(1971年7月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

音響メーカーにとってスピーカーが、そのメーカーの音への感性を示すものとして大きな意味をもつ製品であることは常に述べている通りである。それは、アンプのように電気理論ですっきりと解決できる(ともいえないが……)ファクターの大きなものとちがって、変換器というものは、独自の音質形成の要素を多く含んでいることによる。特にスピーカーの場合はその動作自体が決して満足のいくものではないし、エンクロージュアを含めたアクースティックなファクターは複雑をきわめ、結局のところ、製作者の音に対する感覚や嗜好が入り込まざるを得ないというのが現実であるから、スピーカーこそ、そのメーカーの音のポリシーを代表するものといわれても仕方がない。優れたスピーカー・システムというのは優れた測定データを示すけれど、優れた測定データを示すからといって、即、優れたスピーカー・システムとは限らないといえるのが現実なのである。一般的に、スピーカーの特性として示されるいくつかのデータ、つまり周波数特性、指向特性、インピーダンス特性、高調波歪特性などからはかなりの程度その全体の性能を推察することが可能だが、それらが、音の全てを象徴するとはとてもいえないのである。

さて、トリオがKLシリ−ズで発売したスピーカー・システムは、それまでのトリオのスピーカーにおける低迷を一掃するもので、その積極性をもった表現力の大きな音が既に好感をもって迎えられたことは御承知の通りである。ややもすれば、その派手さ、華麗さのために内的、静的な味わいをもつ音楽の再現を好む人々には敬遠される嫌いもあったと思われるが、KL5060に代表されるそれらのシステムのもつ大らかな、力強い音は、音楽の表現力をよく伝えてくれたといってよい。KL5060は、KL5060Aとしてトゥイーターに変更をうけて発売されたが、今度のKL7050はまったく新しいユニットとエンクロージュアによる完全な新製品であって、従来の表現力の大きさに加えて、さらに充実した密度の高い質的な高さを兼備するにいたったシステムである。

構成は、30cmウーファー、116cmスコーカー、セクトラル・ホーンつきトゥイーターという3ウェイで、クロス・オーバー周波数は低中音間が600Hz、中高音間が6kHzそれぞれ12db/octのネットワークをもつ。ウーファーは、きわめてヤング率の高そうな剛性の大きなコーンがロールエッジでフリー・サスペンスされ強力な磁気回路によって駆動される。大きなバック・キャビティーをもったスコーカーは、システムの音質の中核を受けもつといってよい質の高いもので、かなり広帯域特性をもつもののように思われる。セクトラル・ホーンをもつトゥイーターは従来のシステムには使われなかった新しいもので、このシステムの高域の質の高さに大きく役立つものだ。よくしまったトランジェントのよい高音は冴えて清澄である。バーチカル・スライディングの中、高音独立型のアッテネーターは流行といえばそれまでだが、ヴィジュアルで一目で増減の判断が出来るし、バッフル・フェイスのデザイン的効果も上っている。よく仕上げられたバスレフ・ポートは制動を加えられ密閉型のよさを兼ねたもので、しまった低音が、チューンされた低域特性ののびと、ともに豊かでスケールの大きな音質を可能にしている 前傾グリルは品位の高い美しいもので、このシステムにふさわしくすっきりした印象を与える。デンシティーの高い材質で作られたエンクロージュアは音質の面でもフィニュシュの面でも好ましく高級感をもったものだ。入力端子はトリオらしく、2、3チャンネルのマルチ・アンプ・システム用のダイレクト端子も備えている。明るく締った音質は、大変気持ちのよい切れ込みのよさと、質の高さをもち、特にSJ読者の聴かれるジャズの鋭いパルスへのレスポンスは抜群だしデリカシーやソフィストケイトされたプログラムソースにも美しい再生音を聴かせてくれる。数多くのスピーカー・システムの中でも特筆に価いするものといいたい。国産のブックシェルフ型としては価格的にも高級品だが、それにふさわしいトリオの力作であった。

最近のコメント