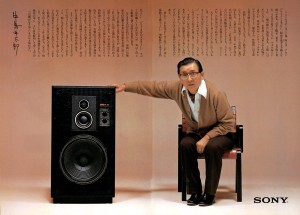

瀬川冬樹

世界のステレオ No.2(朝日新聞社・1977年夏発行)

「オーディオ・コンポーネントを創る」より

こんなに大がかりな機械を揃えて、いったいどんなに大きな音で聴くのかと質問した人がある。ところが実際はまるで反対だ。およそ繊細で鋭敏で精巧で、しかも美味な──これらはすべてdelicateという言葉の内容する意味だが──音を聴かせる組合せなのである。実をいえばこれは筆者の実用している装置と殆ど同じなのだが、私自身の部屋はといえば、貸しマンションの3階の約8畳ほどの一室で、何の音響的な処理をしているわけでもなく、大きな音量を出そうとすれば下の家から文句を言われるし、逆に2階の家でピアノを弾けば音がつつ抜けになるというような環境で、したがって音量はおさえて、むしろひっそりと小さめの音量でレコードを楽しんでいるというのが現状だ。

概してこういう小さな音量では、レコードの音は生彩を欠いて、いかにも缶詰然とした鳴り方をしがちだ。ところが私はそういうレコードの世界が大嫌いで、たとえ一枚のレコードであっても、溝の隅々まで掘り起こして、刻みこまれたどんな微細な音でも新鮮に再現して、時間空間を超越して元の演奏を実体験したいという、欲ばりな望みを持ち続けている。こういう最新型の装置を完全に調整して調子を整えれば、たとえばフルトヴェングラーのモノーラル時代の録音でさえも、まるで昨日演奏されたかのようなみずみずしい新鮮さで再現することができる。アメリカの最新型のアンプとスピーカー、などといえば、およそこうした古い録音のクラシックなど鳴らせないかのように云う人があるが、それは、こういう鋭敏な装置を使いこなすだけのテクニックを持たない人のたわごとだ。

そして言うまでもないことだが、そこまで調整し込めば、最新の録音のあらゆるジャンルに亘る音楽のすべてを、スピーカーからとは思えないほどの最上の質で聴かせて堪能させてくれる。

スピーカーシステム:JBL 4343 ¥739,000×2

コントロールアンプ:マークレビンソン LNP-2L ¥1,180,000

パワーアンプ:SAE Mark 2500 ¥690,000

チューナー:セクエラ Model 1 ¥1,480,000

ターンテーブル:テクニクス SP-10MK2 ¥150.000

キャビネット:テクニクス SH-10B3 ¥70,000

トーンアーム:テクニクス EPA-100 ¥60,000

カートリッジ:オルトフォン MC20 ¥33,000

ヘッドアンプ:マークレビンソン JC-1/AC ¥125,000

計¥5,266,000

最近のコメント