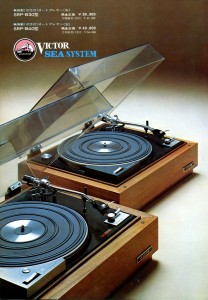

ビクターのアナログプレーヤーSRP-B30、SRP-B40の広告

(スイングジャーナル 1969年8月号掲載)

Category Archives: アナログプレーヤー関係 - Page 78

ビクター SRP-B30, SRP-B40

サテン M-11/E, M8-45E, STD-1

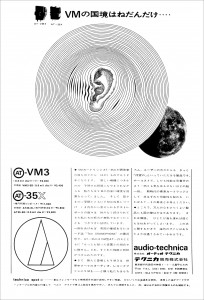

オーディオテクニカ AT-VM3, AT-35X

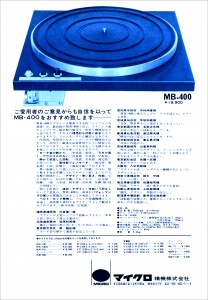

マイクロ MB-400

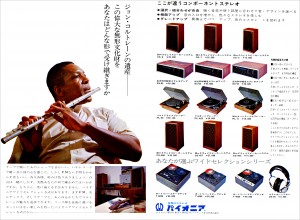

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

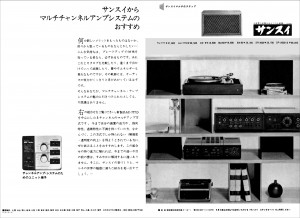

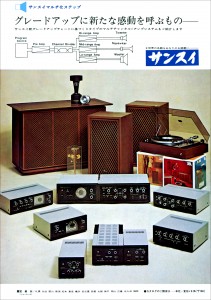

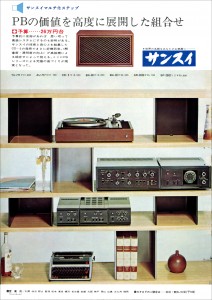

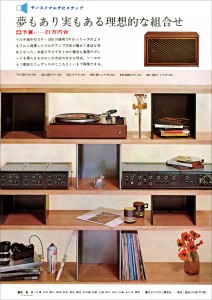

サンスイ SP-2002, AU-777D, TU-777, BA-60, BA-90, CD-5, SR-3030

サンスイ Multi Amplifier System

デュアル 1019

岩崎千明

スイングジャーナル 6月号(1969年5月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

つや消しみがきの白く光る金属肌と黒のつや消しのツートーンのガッチリしたメカニックなデザインで仕上げられたやや小ぶりのオートマチック・チェンジャー。それが、この3年間、米国ハイ・ファイ市場のプレイヤー分野をわがもの顔に独占しているDUAL1019である。

小型回転機器はキャリアに優る欧州製品が、常に米国市場を席巻していた。永い間、英国ガラードの製品が、そうであったし、最近では、ARXAという簡易型プレイヤー以外は、このデュアルの製品だ。

67年も68年にも込めコンシューマー・レポート誌ではレコード・チェンジャーを採り上げているが、その65年以来続けて A Best Buy に選ばれているのはDUAL1019だけである。

デュアルの良さは、ひとくちにいって、そのメカニズムの完全さと、ユーザーの立場ですべてを考えられた扱いやすさである。メカニズムの完全さ、口でいうとやさしいが、量産製品にとってこんな大へんな話はない。ひとつだけを精密に作ることはできても同じ精密さをそろえるのはすごく高くついてしまう。

アームのスタート点、カット点は0・1mm以下精度を要求され、量産オートチェンジャーの難点のひとつが、デュアルにはこの点でもむらは全然見当たらない。

デュアルならではの扱いやすさ、これは圧倒的なメリットだ。米国人に受けているのも、その実質的な扱いやすさからだ。扱いやすさというのは、プレイヤーとしてチェンジャーとしての根本的なメーカーサイドの姿勢によるものだ。今までの考え方、見方からは生れてこない。そして、それを実現するためには高い精度によって裏付けされた優れた機械工作技術が条件となっている。

その実例をコンシューマー・レポート誌は、68年8月号でこう述べている。振動回転むら、回転数の偏差はごくわずかで問題にならない……。米国の数多くのプレイヤーの中でこう評価を受けているのはARXAとDUAL1019だけである。

その使い良さの端的な例を上げてみよう。アンプのボリュームを、しぼらずに、アームをアームレスト(受け台)に落とすとき、普通はカタンとかカチとかスピーカーから、ショック音が出るものである。アームを指でなでると、スピーカーからサーサーと雑音が出る。これは市販の最近のアームのすべてにいえる程度の差こそあれそうでないアームはまずない。ところがデュアルにはこれがない。カートリッジ・シェルをさわる、たたく、こんなことはアンプのボリュームをしぼらずには禁物だった。デュアルは雑音はほんの僅かで気になるほどではない。一見チャチな感じさえするストレート・パイプ・アームは何の変哲もないようにみえていて、ここまで考えて作られている。

デュアルにはオートチェンジャーであるのにそこまで扱いやすさを考えている。ケースに装備されたままケースをたたいてみる。……なんていうことは、針飛びして国産品はおろか、舶来品でも禁物だ。ところがデュアルでは所ックにもびくともせずトレースも安定だ。しかもおどろくのはそのとき針圧1g。3箇所のピラミッド型の3回捲いた支えスプリングがショックを吸収している。

ベンツを生みワーゲンを創った西独の機械工業技術が、プレイヤーに結晶した。といえそうなのがこのデュアルなのである。

オートチェンジャーでありながら0・7gまでの針圧でトレースが可能という高級プレイヤーとしての高性能にプロ用を思わすメカニックなデザインで今後ますます愛用者も増すことであろうと思われるデュアル1019である。

サテン M-11/E

サンスイ SP-2002, AU-777, BA-60, BA-90, CD-5, TU-777, SR-3030

フィデリティ・リサーチ FR-5

菅野沖彦

スイングジャーナル 6月号(1969年5月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

カートリッジが再生装置の入口として大切なことは今さらいうまでもない。確実にレコードの音溝に刻まれた振動を検出して、素直に電気エネルギーに変換するのが役目である溝を針がたどって、そのふれを発電素子に伝えるという点ではどのカートリッジも同じ方法によっている。つまりカンチレパーといわれるパイプの棒の先に針がついていて、その反対側にマグネットなりコイルなりあるいはその他のエネルギ一変換に必要な物体がついているわけだ。その材質や形状には各設計者の意図や技術が反影していて千差万別だが、基本構造には変りがない。この振動体を弾性体て支えて、針先が常に所定の位置を保つようになっているがこれをダンパーといっている。これらを総称して振動系というが、この振動系の設計製造がカートリッジの特性をほぼ決定するのである。これを電気エネルギ一に変換する変換系にはいろいろな方式があるが、まず振動系が正しく働かなければ、そのあとにいかなる忠実な変換系を用意してもまったく無意味である。MMとかMCとか、あるいは光電子式とかいったカートリッジの種類はすべて変換系についての分類であるが、こうしたタイプの差だけをもってどれがよいか悪いかを決めこむことは出来ないという理由がここにある。

フィデリティ・リサーチというピックアップ専門メーカーは従来その代表作FR1シリーズで高い信頼を得てきたメーカーである。FR1は改良型MK2になってますます力を発揮し、最高級カートリッジとして広く認められている。このFR1系はMC型であったから、FRといえばMCカートリッジという印象をもっておられる方もあるだろう。同社は古くからMM型の開発もしていたらしいが、製品として市場に登場するのはこのFR5が初めてである。MM、MCというタイプの違いこそあれ、FRの専門メーカーとしてのキメの細い設計製造技術は、まず振動系の完成度の高さに特徴があると思われ、このMM型の出現には大きな期待が寄せられた。

MM型はMC型に対して使用上いくつかの利点をもっている。まず、出力電圧が高く、そのまま普通のアンプに接続できること、次に針先の交換が容易であることなどである。商品として大量生産向きであることもひとつのメリットだが、これはメーカー・サイドの問題である。そして、このFR5はMM型とはいえ、本体内のコイルのターンニングが特殊で、あまり量産向きではない。このMM型はいかにもFRらしい、こった設計でマニア向けの高級品といえる。磁性体の歪については、すでにFRT3という整合トランスで立証済の高い技術力をもつFRだから低歪率のMM型カートリッジの出現となったのも不思議ではない。ここへくると話は変換系の問題になるのだが、水準以上の振動系が出来上ると変換系の直線性も問題になってくるのである。ひらたくいえば、正確に楽器をたたくテクニックが完成してこそ次に音楽性の問題がでてくるようなものだ。もっとも音楽性のない奴はテクニックも完成しにくいように、カートリッジも変換系と振動系は密接な関係があって実際には2つを分けて考えるのが難しい。ある種の変換系では振動系を理想的にもっていけないという制約もある。その点、MC、MMといった方式では非常に高度なものを実現化できるのである。FR1の追求によって生れた高い機械的技術と磁性歪に関する豊富な資料が生んだこのFR5はMMカートリッジに新風を吹きこむものだ。

音質は非常にクリアーで歪が少ない。これはジャズのプログラム・ソースに対してはパンチの欠けた弱々しい印象につながる場合もあるかもしれない。特にある種のルディ・ヴァン・ゲルダーの録音のように、どす黒い凄みのある音には品がよすぎるようだ。しかし、物理的に歪の少い高度な録音、たとえばボブ・シンプソンのO・ピーターソンの録音とかコンテンポラリーのロイ・デュナンのものなどには真価を発揮する。のびきった高域特性が保証するシンバルのハーモニックスの美しさ、デリケートな息使いの手にとるような再現が見事であった。

サンスイ SP-1001, AU-555, BA-60, CD-5, TU-555, SR-3030

マイクロ M-2100

ソニー SS-2800, STR-6500, PS-1200

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

シュアー M44-5

CEC BD-202, FR-250A, STP-65, STP-69, STP-92A, STP-93, BD-515

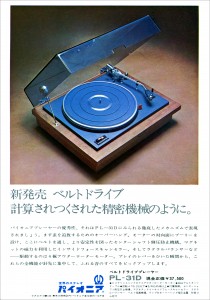

パイオニアPL-31D

パイオニア CS-5, CS-7, CS-8, CS-A55, CS-A77, CS-A88, SX-45, SX-65, SX-85, PL-11, PL-A25, PL-30, T-4000, T-5000, T-6000, SE-30

シュアー M75E Type2, V15 TypeII

デンオン DP-4500

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1969年3月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

音楽ファンが、レコードから音楽だけでなく、音そのもののよしあしに気付いてくると、機械の方にもこり出してくる。そして装置がステレオ・セットから、アンプ、スピーカー、プレイヤーと、独立したコンポーネントになり、さらにそれが高級化の道をたどるようになって、オーディオ・マニアと呼ばれるようになる。その辺で妥協してしまえばよいのにこのあとも時間と金をつぎこみ、泥沼に入るようになると、呼ばれているだけでなく、本当の「マニア」になってしまう。そういうマニアが極点として、放送局仕様のコンポーネントを揃えるというのはしばしばみられる行き方である。海外製の高級パーツを揃える場合と似て、ひとつの標準として、自分自身に納得させ、安心させるに足るよりどころをそなえている点が、魅力となっているのだろう。たしかに、放送というぼう大な聴き手のマスコミにおいて使われる機器であるだけに、それは最大公約数的な意味の「標準」として、またさらに信頼度と安定度とを要求される。この「標準」によって音楽を聞くことにより、ひとつの安心感のもとに音楽を楽しむことができるというものだ。

またさらにオーディオ一辺倒の音キチでなく、本当の音楽ファンが音の良さに気付いた場合の機械に対する手段としても、放送局仕様のパーツで装置を形成するケースも少なくない。どちらの場合でも、局用仕様という点が「標準」として誰をも納得させるからであり、そういう点では正しい結論といい得る。

オーディオ技術が進み、しだいに優れた製品が多くなり、どれを選んだらよいかという嬉しい迷いが多くなったこの頃、放送局用仕様という「スタンダード」は、かくて大きな意味を持ってきたようである。

特にNHKにおいて使われている音楽再生装置に最近は著しくマニアの眼が向けられるようになった。三菱のダイヤトーンのスピーカーがそうであり、コロムビア・デンオンのテープ・デッキや、ここに紹介するデンオン・プレイヤーがそうである。

デンオンは本来、NHKのスタジオ演奏用機器の設計製作だけを目的としたメーカーであった。NHKの他、官公庁の装置をわずか作るだけで、全然といってよいほど一般市販品を作っていなかった。

ところが、コロムビアがデンオンを吸収したことが、マニアの福音となって、待ちこがれた局用仕様がマニアの手に入ることになった。

その中でも、特に注目されているのが、DL103カートリッジである。

ステレオ・レコード演奏用としてNHK技術研究所と、デンオンが協同開発したカートリッジである。昔モノーラル・レコード用として同様に協同開発したPUC3が米国の最高級と絶賛されたフェアチャイルドなどと互角に張り合った高性能を知る者にとって、このDL103は大きな期待を抱かせた。そしてDL103のこの上ない素直な音はどんなマニアをも納得させずにはおかなかった。装置の他の部分がよければよいほどDL103はそれにこたえて新らしい音の世界を開いてくれたのである。

コロムビア・デンオンが、高級マニアのために企画したプレイヤーDP4500に、このDL103がつくのは当然すぎる企画だろう。そしてこのカートリッジの高性能を引出すシンプルな、しかし高精度で仕上げられたアームと、マグネフロート機構でロング・ベスト・セラーのベルト・ドライブ・ターンテーブルを組み合せたプレイヤーが、このDP4500だ。もし、予算に制限をつけず、安心して使えるプレイヤーを選ぶことを望まれたら、少しの迷いもなく薦められる、価値あるプレイヤーだろう。

最近のコメント