ハーマンカードンのスピーカーシステムHK40、レシーバーHK330の広告(輸入元:ローランド電子工業)

(スイングジャーナル 1971年3月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 98

ハーマンカードン HK-40, HK-330

アイワ TP-1100, TPR-2001

オンキョー Integra 725

トリオ KT-8001

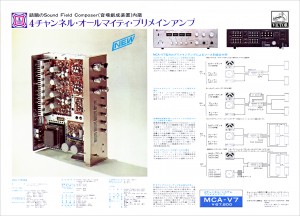

ビクター MCA-V7

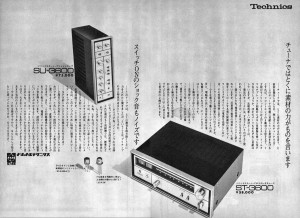

テクニクス SU-3600, ST-3600

パイオニア SA-100

岩崎千明

スイングジャーナル 3月号(1971年2月発行)

「SJ選定《新製品》試聴記」より

パイオニアがついに、新シリーズのアンプを出した。待ちこがれた買手の要望と、メーカー側の満々たる自信とを重ね担っての新製品である。

この新シリーズ・アンプは、パイオニア以外のメーカーにとっても、この上なく気になり存在を意識させられるに違いない。そういう点から言ってもこのアンプは最近になく話題の焦点であろう。というのも外でもない。最近アンプは、新製品といえば「全段直結方式」という画期的な新回路技術が全面的に採用されて、今までのアンプに比べてはっきりと性能向上がデータの上にも表われ、また、音の上でも素直な素質の良い音に、歪の少なさが確然と感じられるからである。これからのトランジスターアンプは、今や「全段直結方式」というのがこの道の通の常識にさえなりつつある。それを裏づけるかのように、このところ続いて発表される各メーカーの、この種の新型アンプは非常な好評で迎えられ新しいアンプの時代を築きつつあるといっても過言ではない。名門ソニーに続きティアック、ナショナル、オンキョーという意欲的なメーカーに一歩遅れをとって、トランジスターアンプの専門メーカー、トリオ、さらにサンスイとこの流れに乗っている中で、ひとりパイオニアは沈黙を守り続けた。

しかし、時代は熟したり満を持して放ったのが、この新シリーズ・アンプなのである。その製品に接してさすがにパイオニアと改めて息をつかせたのがこのSA100であり、新シリーズ、ニューUAシリーズのアンプであった。

まず音だ。パイオニアのアンプに私が常々感じているのは、いかにも大人向きの品のよいサウンドだ。これはステレオというよりも、ハイファイ界において、まさにその名通りの先駆者としてのキャリアと貫録とが、生み出し到達したサウンドであろう。歪の少なさにプラスして、誰にも受け入れられるに違いない音であるが、しかし、なにか音の魅力という点で、もう少し欲しい何者かがある。その点では今から10年以前のパイオニアのスピーカーの方により以上の魅力を感じるのであった。そのサウンドが今度のアンプにはある魅力ある生々しい迫力を今度のアンプに感じることが出来るのである。

それは、おそらく新回路方式によってより広い帯域に対して、完全に設計意図通りのデータが保たれたことがやはりこの新アンプのニューサウンドの底流にあるに違いない。

さらに注目すべきは、直結アンプ特有のスピーカー保護回路にある。直結アンプはその回路の性質上、わずかのクリックもスピーカーに直接加わるため、スピーカーという高価なパーツを破損してしまうチャンスが今までよりずっと多いのである。

パイオニアでは、発売を延してまてこの点こそ充分に時間をかけて万全を期すべく技術を傾けたという。スイッチ・オンの後、回路が完全に動作状態になるまでスピーカーは接続されず、、8秒後にスピーカーが動作するように特別のバランスが太検出回路がプロテクターを形成する主役となっているという。

スピーカー側の最大入力などの異常動作の場合も、瞬間的に保護回路が動作し、動作が正常になれば、つまり正常使用状態なら瞬間的に動作復帰する自動瞬間復帰方式だ。まさにスピーカー専門メーカーとしてのキャリアがアンプに生きているといえる。ブラックシルバーのいぶし仕上げのヘアーラインという新鮮で、豪華なパネルデザイン。つまみの配置もマニアライクな優れたものだ。

新シリーズのチューナーTX100、アイディアに満ちたステレオ・ディスプレイSD100とともに、当分の間ファンの話題となる新シリーズだろう。

ラックス SQ707, WL717

オットー DCA-1400, FMT-1400

ビクター MCA-V7

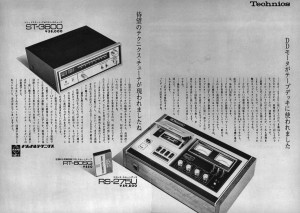

テクニクス ST-3600, RS-275U

アルテック 211, アムクロン DC-300

ラックス CL35, MQ60

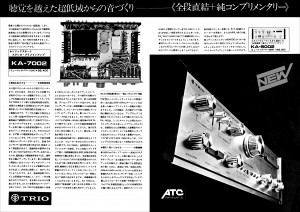

トリオ KA-7002, KA-5002

パイオニア SA-60, SA-80, SA-100, TX-60, TX-80, TX-100, SD-100

オンキョー Integra 725, Integra 423

サンスイ SP-10, BA-60, QS-1

サンスイ AU-888

岩崎千明

スイングジャーナル 2月号(1971年1月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

「アンプ戦線異常あり! 各メーカー全段直結に注目し、総力を挙げて、製品強化を図り、全体制を至急整えるべし」というのが、71年を迎えんとするハイファイ・ステレオ業界の現状である。

その全段直結戦線の端を切ったのがナショナル・テクニタス50Aであり、この大好評が大旋風の緒である。続いてティアックAS200、オンキョー・インテグラ701と大御所が名乗りを上げ、この流行が早くもピッチを上げてきつつあった時、ソニーTA1120を頂点とする全アンプESシリーズが、マイナー・チェンジという形でいっせいに全段直結化した。それを専門メーカーが黙って指をくわえたままのはずはない。

サンスイが、AU666、AU999の2機種によって、ついに一般のオーディオファンの手に届き得るべく商品化したのが4ヶ月前。AU666はすでに前評判もよく、市場において成功を収めつつある状態だ。

続いて、トリオが主力製品KA6000を上まわる全段直結アンプKA7002を発表。ようやくこのアンプ戦線に主役が揃って来たところである。後はパイオニアの新型アンプを待つばかりだ。

すでにくり返しいわれているようにこの新回路方式のアンプは、理論上も従来の方式に比べてあらゆる点で格段の優秀さを具えている。何よりも注目すべき点は、あらゆる再生帯域内での「位相特性」が格段によくなる点であろう。負帰還技術を駆使した今日のハイファイ・アンプでは、負帰還以前の原回路の位相特性がもっとも問題となるが、従来の方式では、すでにリミットにあった位相特性が格段と向上し得る手段こそ新方式の全段直結回路なのである。

これが再生品位に及ばす効果を伝えるのは容易ではない。というのはすでに従来のアンプが理想に近いレベルまで向上していたからで、それ以上のわずかのレベルアップに考えもつかない費用が要され、しかもそれと製品化するために多くの難関が道を阻ぎる。

テクニクス50Aの同級アンプに比べて倍の価格がこのところをよく物語るし、それを知る者にとって、サンスイのAU666の価格は相当おさえられた価格であることを知らされる。

しかも、それら全段直結アンプの音は、今までのアンプの音に比べて「音に豊かさと透明度が加わった」という点で共通している。日本製以外の製品としては、わずかJBLの高級アンプとマランツの豪華型にしかないというこの高水準の回路方式が今や国産アンプの「常識」になりつつある。ということはまったく驚異と共に喜びをもって迎えたい。

AU666に続いて発表したのが、このAU888である。

これはライバル・メーカーの主力製品に対する秘密兵器的な地位にある新製品だ。2年前のベストセラーであるAU777のグレード・アップという名実共に裏付けされている点でメーカー側の姿勢が感じられ、発売前から評判も高く、その売れ行きを約束されているといえよう。.

ブラック・フェイスというサンスイのイメージ・デザインの延長ながら、AU888にはメカニックでフレッシュな新感覚がみごとなばかりにパネルに結実している。加えて、AU666におけると同じく透明度高く、しかも豊かなつややかな中音域が大きな特長だ。トランジスタ・アンプから除ききれなかったドライな切れ込みが、まろやかに鮮烈なアタックもそこなうことなくしっとりした音を聴かせてくれる。

この理想境に達したのは、全段直結アンプ方式以外では考えられまい。アンプメーカーとして、AU111、AU777という2大金字塔を誇るサンスイが、AU666に続いて大荒れのアンプ戦線に加えた強力兵器、それがこのAU888であり、その期待をになうべく、デッキ?デッキの録音、再生も可能というフルアクセサリーのマニアライクな仕様、そして性能を満して市場に出る。

「シェリー・マンホールのレイ・ブラウンとミルト・ジャクソン」の冴えたキラ星のごときヴァイヴとベースの力強い開放弦の低音がSJ試聴室のA7をろうろうと響かせた。

最近のコメント